Zum Buch

Den Wind sehen wir nicht, aber wir spüren ihn. Der britische Journalist und Reiseschriftsteller Nick Hunt macht sich auf den Weg, den Wind zu erwandern. Von den Höhenzügen im Norden Englands bis zu den Alpen, von den Ufern der Rhone bis zur Adriaküste führen ihn seine Wanderungen. Es sind Reisen zu wilden Winden und wilden Landschaften - und zu den Menschen, die sie bewohnen: Meteorologen und Sturmjäger, Schäfer und Segler, Exzentriker und Enthusiasten. Dabei erlebt er nicht nur hautnah jene Kräfte, denen er auf der Spur ist, er taucht auch ein in Mythen und Legenden, Geschichte und Geschichten, Wissenschaft und Aberglauben. Ein faszinierender und unkonventioneller Reisebericht.

»Besser geht’s nicht.« Jan Morris, The Literary Review

Zum Autor

NICK HUNT ist Journalist und Reiseschriftsteller. Er hat einen großen Teil Europas durchwandert und darüber geschrieben. Seine Artikel erschienen u. a. in »The Economist« und »The Guardian«. Hunt ist außerdem Autor und Mitherausgeber des »Dark Mountain Project«. Er lebt in Bristol.

Nick Hunt

MIT DEM WIND

Wanderungen vom Atlantik

bis zum Mittelmeer

Aus dem Englischen

von Leon Mengden

Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Where the Wild Winds Are« bei Nicholas Brealey Publishing, London. An imprint of John Murray Press An Hachette UK Company.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2017 by Nick Hunt

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019

by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: semper smile München,

Covermotiv: © Shutterstock/Sirintra Pumsopa,

Artur Balytskyi, Mary Frost, Natali Zakharova

Karten: Rodney Paull

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-23106-4

V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Für Caroline und Caroline

Schon ist mein Blick am Hügel, dem besonnten,

dem Wege, den ich kaum begann, voran.

So faßt uns das, was wir nicht fassen konnten,

voller Erscheinung, aus der Ferne an –

und wandelt uns, auch wenn wirs nicht erreichen,

in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind;

ein Zeichen weht, erwidernd unserm Zeichen …

Wir aber spüren nur den Gegenwind.

»Spaziergang«, Rainer Maria Rilke

Möge dein Weg sich allzeit vor dir ebnen,

Möge der Wind dir stets im Rücken sein …

Anonym

PROLOG:

DAVONGEPUSTET

HELM

BORA

FÖHN

MISTRAL

EPILOG:

ES IST SO WEIT

DANKSAGUNG

LITERATUR

Es war im Jahre 1987, als ich zum ersten Mal um ein Haar vom Wind davongepustet worden wäre. Damals fegte einer der schlimmsten Orkane der vergangenen Jahrhunderte über die Britischen Inseln hinweg. Ich war sechs Jahre alt, und zugetragen hat es sich auf Ynys Enlli, der heiligen Insel vor der nordwalisischen Küste. Dorthin reiste meine Mutter Jahr für Jahr mit mir, um ehrenamtlich für eine lokale Wohltätigkeitsorganisation zu arbeiten – und bei Nacht die Seehunde heulen zu hören. Jedenfalls saßen wir dieses Mal auf der Insel fest, wegen des Sturms hatte das einmal wöchentlich verkehrende Fährboot seinen Betrieb eingestellt. Es gab auf der Insel keinen Laden, und die Lebensmittelvorräte begannen knapp zu werden; besonders lebhaft ist mir in Erinnerung geblieben, wie meine Mutter im fahlen Licht einer Paraffinöllampe mit wenig Geschick einem Hasen das Fell abzog, den der Bauer, bei dem wir wohnten, geschossen hatte, damit wir uns ein Stew zubereiten konnten. Ich weiß auch noch, wie ich mich mit den Händen an der Wand unserer Hütte entlangtastete, wenn ich hinaus in den Hof musste, zum Klohäuschen, und was für eine Heidenangst ich davor hatte, eine Schieferplatte könne vom Dach heruntersausen und mir den Schädel zertrümmern, wenn ich mich zu weit vom Schutz der Hauswand entfernte. Vor allem aber erinnere ich mich daran, wie ich auf der höchsten Erhebung der Insel stand und der Wind meinen Mantel – der mir mehrere Nummern zu groß war – aufblähte, so dass meine Füße tatsächlich ein Stück weit vom Boden abhoben, bis meine Mutter meine Beine packte und mich zurück auf die Erde holte. Hinterher haben wir dann über die Episode gelacht; sie wurde eine jener Anekdoten, die man sich immer wieder gerne erzählt. Hätte ich tatsächlich davongeblasen werden können, hinaus auf die mit Schaumkämmen gesprenkelte Irische See? Ich bin mir da nicht so sicher, aber irgendwo tief in meinem Inneren schlummerte jahrelang insgeheim der Wunsch, es wäre so gewesen: Ich stellte mir vor, durch die Lüfte nach Irland, Frankreich, Amerika, Island und bis zum Polarkreis getragen zu werden – oder zu einem der anderen wundervollen Orte, die irgendwo auf der Welt auf mich warteten. Und dabei hatte es mich gerade mal eben einen Fuß breit vom Boden abgehoben. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, einer ganz besonderen Erfahrung teilhaftig geworden zu sein.

Obwohl der Wind mir dieses Erlebnis beschert hatte, ist aus mir später dann doch weder ein Segelflieger noch ein Windsurfer, kein Drachenflieger und auch kein Windturbineningenieur geworden. Meine sämtlichen Versuche, einen Drachen steigen zu lassen, endeten meist mit einer heillos verhedderten Schnur. Ich bin auch kein Meteorologe geworden, jemand, der das Wetter als eine Wissenschaft begreift – was dieses Buch mehr als deutlich machen dürfte. Stattdessen ist aus mir ein Mensch mit ausgeprägtem Hang zum Reisen geworden, und zwar am liebsten zu Fuß. Diese Art der Fortbewegung erlaubt es einem nicht nur, Pfaden zu folgen, die weder durch Straßen noch durch Eisenbahnschienen vorgegeben sind, sie ermöglicht es einem auch, sich abseits jeglicher Pfade zu bewegen: ungezwungen und staunend die Welt zu betrachten, so weit einen die Füße tragen. Und doch folgt jede Reise einer ganz eigenen Logik, auch wenn man sich dieser zunächst nicht bewusst ist. Der Kern jedes Reisens liegt darin, etwas zu folgen – sei es einer Küstenlinie, der Strecke einer vorzeitlichen Völkerwanderung, einer Handelsroute, einer Grenze oder einfach nur jemandes Fußstapfen. Wenn man in einer Buchhandlung den Blick über die Regale mit Reisebüchern schweifen lässt, kommt es einem vor, als wäre allen Spuren, denen man folgen kann, schon einmal gefolgt worden. Es scheint keine Wege mehr zu geben, die es noch zu beschreiten gilt.

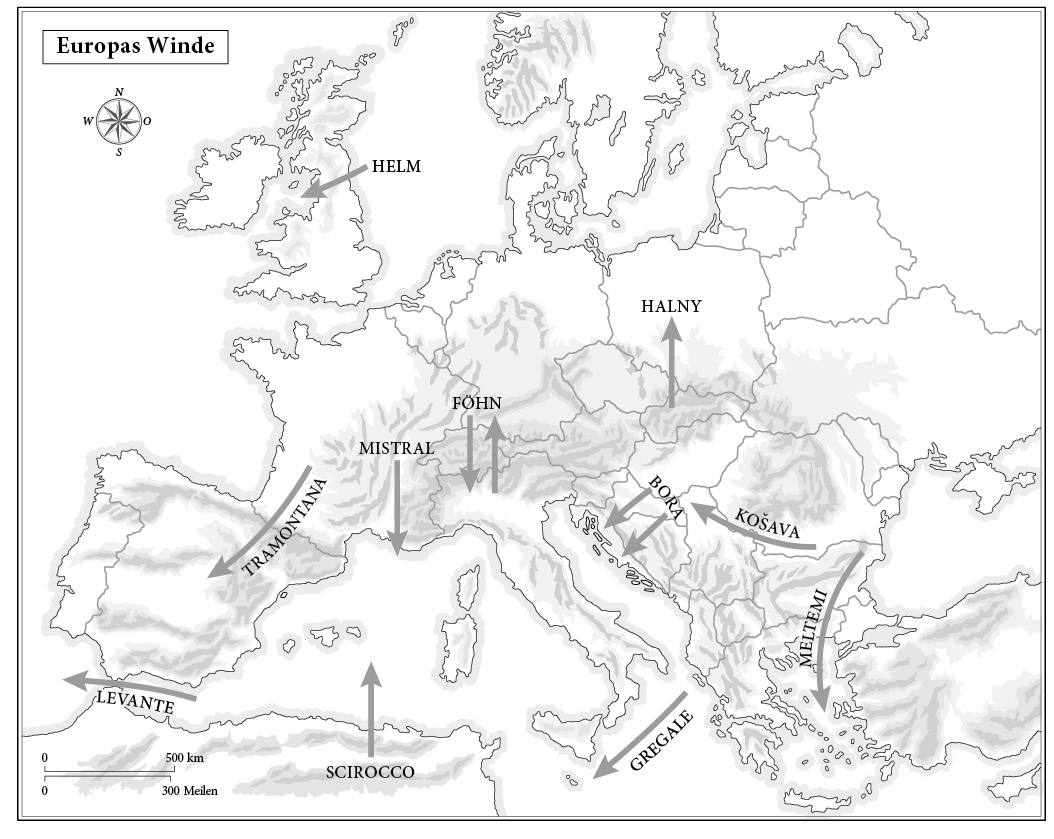

Doch dann entdeckte ich eines Tages eine Karte, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Es war eine Landkarte von Europa, überzogen mit bunten Linien und marodierenden Pfeilen, die so aussahen, als würden sie Truppenvorstöße über Grenzen hinweg darstellen, übers Land und übers Meer. Diese Pfeile verbanden Gebiete und Kulturkreise, die in meiner Vorstellung nur wenig miteinander zu tun hatten: Lateineuropa mit den slawischen Regionen, das kontinentaleuropäische Festland mit fernen Küstenstreifen, Nordafrika mit Südeuropa. Und diese geheimnisvollen Korridore trugen Namen, die nicht weniger sehnsuchtsvolles Fernweh erzeugten als die Erwähnung der Seidenstraße oder des Jakobswegs: Mistral, Tramontana, Föhn, Scirocco, Bora. Einer davon ging sogar vom Norden Englands aus; er trug einen etwas prosaischeren Namen: der Helm. Die Karte zeigte die Bewegungsrichtungen an bestimmten Orten vorkommender Winde, die zu gewissen Zeiten des Jahres – normalerweise beim Wechsel von einer Jahreszeit zu anderen, etwa, wenn der Winter dem Frühling weicht – besonders heftig wehen. Und dann las ich, dass diese Winde auf vieles, was sie auf ihrem Wege streifen, Einfluss hätten – von der Architektur bis zur Psyche. Meine Neugier war geweckt. Allein schon die Tatsache, dass diese unsichtbaren Kräfte Namen trugen und nicht bloß über die Himmelsrichtung, aus der sie wehten, definiert waren, verlieh ihnen eine gewisse Erhabenheit, fast schon eine Persönlichkeit. Sie klangen für mich wie jemand, dem man unterwegs begegnen könnte. Diese ungestüm vom Himmel herabschießenden Pfeile zeichneten Routen auf, denen ich folgen könnte, Pfade, die noch nicht beschritten worden waren. Sowie ich besagte Landkarte zu Gesicht bekommen hatte, wusste ich: Ich würde den Winden folgen.

Aber woher kommen die Winde, und wohin gehen sie? Kann überhaupt davon die Rede sein, dass sie »gehen«, in dem Sinne, wie ein Wanderer geht oder wie eine Straße von einem Ort zum anderen? Und wenn sie das können, was geschieht dann mit ihnen, sobald sie ihr Ziel erreicht haben?

Was ist eigentlich ein Wind? Doch bevor wir uns diese Frage stellen, sollten wir vielleicht noch ein etwas grundlegenderes Phänomen klären: Was ist Luft? So peinlich es mir ist, dies zugeben zu müssen: Bevor ich mit der Arbeit an diesem Buch begann, war ich davon ausgegangen – und ich vermute mal, dass viele Menschen das ähnlich sehen –, dass Luft nichts Greifbares ist wie etwa Erde oder Wasser. Ich stellte mir Luft als etwas nicht Vorhandenes vor, ein Nichts, das darauf wartete, mit etwas gefüllt zu werden. Und so wurden mir wahrlich die Augen geöffnet, als ich dahinterkam, dass Luft etwas ganz Eigenständiges ist.

Luft ist ein Gas oder vielmehr ein Gemisch aus Gasen: hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff mit geringen Anteilen von Kohlendioxid, Argon und Wasserdampf. Wie jedes Gas besteht sie aus winzig kleinen Teilchen, den Molekülen – Bausteinen der Materie, die wiederum aus Atomen bestehen. Somit hat Luft also nicht bloß Substanz, sondern auch ein Gewicht – das war meine nächste wichtige Erkenntnis –, und die korrekte Bezeichnung für dieses Gewicht der Luft, die Milliarden von Molekülen, aus denen sie besteht, ist »Luftdruck«. So wie der Wasserdruck am Grunde eines Meeres wegen des gewaltigen Volumens an Flüssigkeit, das auf ihm lastet, höher ist als an seiner Oberfläche, ist auch der Luftdruck in niedrigen Lagen größer, weil hier mehr Moleküle zusammengepresst werden – und in größerer Höhe, wo die Luft durch die geringere Dichte der Moleküle leichter, also dünner wird, entsprechend niedriger. Der Luftdruck hängt auch von der Temperatur ab; bei warmem Wetter dehnt die Luft sich aus und steigt in die Höhe, also sinkt der Luftdruck am Boden; herrscht kühles Wetter, tritt durch die nach unten sinkende Kaltluft der gegenteilige Effekt ein. Wenn benachbarte »Pakete« aus Luft mit unterschiedlichem Luftdruck aufeinanderstoßen, muss ein atmosphärischer Ausgleich geschaffen werden, indem der Wind von Gebieten mit höherem Luftdruck in Gebiete mit niedrigerem Luftdruck strömt, und zwar in einer rotierenden Bewegung. Auf der Nordhalbkugel unserer Erde geschieht diese Bewegung im Uhrzeigersinn; auf der Südhalbkugel ist es andersherum. Dies war meine dritte Erkenntnis.

Zumindest ist das die in unserem Kulturkreis gängige Erklärung. Andere Kulturen haben sich diese Vorgänge anders erklärt und berufen sich dabei auf Überlieferungen, die so vielschichtig und schwer zu durchschauen sind wie die Winde selber. Die alten Griechen wiesen dem Wind einen Platz gleich am Anfang der Zeit zu: Als die Göttin Eurynome, die Mutter aller Dinge, nackt aus dem Ur-Chaos entsprang und das Meer von dem Himmel trennte, setzte ihr ekstatischer Tanz die Luft in Bewegung, wodurch der Nordwind erschaffen wurde, aus dem dann die Schlange Ophion entstand (die in einer späteren Inkarnation wiederum als Boreas, der König der Winde, auftrat). Doch zuvor paarte Eurynome sich mit dem sich geschmeidig schlängelnden Schlangengott aus Wind, um dann später in Gestalt einer Taube das Weltenei zu legen, aus dem alles Leben entschlüpfte.

Wind und Leben: Diese beiden Begriffe sind sprachlich auf grundlegende Weise miteinander verknüpft. In vielen Sprachen gibt es für »Wind«, »Atem« und »Geist« ein und dasselbe Wort. Als Beispiele seien hier nur das hebräische ruach und das arabische ruh aufgeführt. Dem griechischen Wort für Wind, anemos, entspringt das lateinische anima, die »Seele«, die Kraft, die Leben verleiht beziehungsweise Lebewesen Atem einhaucht. Das lateinische spirare bedeutet »atmen«, »wehen« oder »hauchen« und liegt dem englischen »Spirit« zugrunde, aus dem wiederum »Respiration«, der medizinische Fachbegriff für den Atemvorgang, abgeleitet ist. Und wie wir von dem Autor und Übersetzer Xan Fielding wissen, gab es bei den Griechen für eine leichte Brise auch die Begriffe zoogonoi, »Lebenszeuger«, und psychotrophoi, »Seelennährer«. Und die im antiken Athen verehrten mythischen Vorfahren der menschlichen Rasse »waren gleichermaßen Windgeister wie Vorfahren, Atem wie Seelen«.

Ich wollte diesen Atemzügen, diesen Seelen, folgen – aber wo sollte ich damit anfangen? In den Zeiten der Antike hätte ein angehender Wanderer mit den Winden einen so genannten Aeromancer konsultieren können (der englische Begriff setzt sich aus den griechischen Wörtern aer, »Luft«, und manteia, »Weissagung«, zusammen), oder noch besser gleich einen Austromancer, von denen der Erstere so etwas wie ein Wetterfrosch war, während Letzterer (der Begriff ist dem lateinischen auster, »Süden«, entlehnt und legt nahe, dass die Leute aus dem Süden besondere Gaben besaßen) durch Beobachtung der Winde Vorhersagen für die Zukunft treffen konnte. Diese Windbeobachtungen wurden anhand von Wolken aus Staub oder Körnern, die in die Luft geworfen wurden, angestellt: Die Flugbahnen wurden wie Sprachmitteilungen gelesen. In heiligen Wäldern trafen hellenische Seher ihre Weissagungen anhand der Klangrhythmen von mit magischen Stäben geschlagenen und im Wind schwingenden Gongs. Im späteren Christentum wurde solche gotteslästerliche Wahrsagerei als Ketzerei verdammt, wobei sich der mittelalterliche deutsche Theologe Albertus Magnus besonders bei der Bekämpfung der Wissenschaft beziehungsweise der Zauberei der Aeromantie hervortat. Allerdings scheint er die Weissagung der Zukunft mithilfe von Lufterscheinungen mit Nekromantie verwechselt zu haben – einem weitaus finstereren Zeitvertreib.

Mögen unsere Wettervorhersagen heute mithilfe von Satellitenbildern und unglaublich komplizierten Computersimulationen zustande kommen, so ist der Grundgedanke doch der gleiche: Anhand der Beobachtung von Windbewegungen können wir einen Blick in die Zukunft werfen. Unter ästhetischen Gesichtspunkten bietet sich ein wahrer Augenschmaus: Schaut man sich eine Online-Wetterkarte an, blickt man auf eine geradezu psychedelisch anmutende, sich unablässig in Veränderung befindliche Darstellung der Welt, ein sich immerzu verschiebendes Spektrum von purpurnen, grünen, gelben, blauen und orangefarbenen Flächen, durchsetzt mit blauen und roten Pfeilen, die auf Kalt- und Warmfronten hinweisen. Der Wind zeichnet eine Topografie von schwindelerregenden konzentrischen Wirbeln – das sind die Isobaren und Isotachen, kreisende Verbindungslinien zwischen Orten, an denen der gleiche Luftdruck beziehungsweise die gleiche Windgeschwindigkeit herrscht – und Windpfeilen, kleinen Fähnchen, deren Neigung Aufschluss über die Windrichtung gibt. Die Windgeschwindigkeit lässt sich an langen und kurzen horizontalen Strichen ablesen, die von der »Fahnenstange« abgehen, wobei ein kurzer Strich fünf Knoten bedeutet und ein langer zehn; addiert ergeben die Striche dann die herrschende Windgeschwindigkeit. Solche grafischen Darstellungen wirbeln durch die Atmosphäre wie zufällig auf einem Blatt verstreute Noten; sie erscheinen wie geheimnisvolle Runenzeichen, ohne das nötige Wissen sind sie nicht zu entziffern. Auf ganz eigene Weise sind sie eine Art Alphabet – so wie der Wind eine Art Stimme ist, die zu uns spricht.

Im Sommer 2015, vor meiner ersten Windwanderung, begab ich mich in Athen auf die Suche nach einem Bauwerk, den Turm der Winde. Dieser Turm wurde vor 2.000 Jahren von dem Astronomen Andronikos von Kyrrhos auf dem Römischen Forum im antiken Athen errichtet. Es handelt sich dabei um ein achteckiges Gebäude aus Marmor in der Höhe eines zweistöckigen Hauses. An jeder der acht Seiten des Turms befindet sich jeweils ein Relief eines der Anemoi, der Götter des Windes.

Götter des Windes zu sagen ist vielleicht nicht ganz korrekt, denn damit wird ja angedeutet, dass diese Götter über den Wind herrschten. Für die alten Griechen – und auch für so manch andere Kultur, wie ich bald erfahren sollte – sind die Winde aber ebenso wenig von ihren Göttern zu trennen wie die Kompassrichtung, aus der sie geweht kommen. Xan Fielding bringt dies in seinem Buch der Winde auf den Punkt: »Da Wind mit Atem, Atem mit Leben, Leben mit Seele und Seele mit Göttlichkeit gleichgesetzt wurde, überrascht es nicht, dass die Winde als Götter personifiziert wurden wie Götter.« Auf den Reliefs sind die Windgötter als geflügelte Wesen dargestellt; einige von ihnen tragen offene Sandalen, andere sind barfuß; alle fliegen durch die Luft und tragen einen Gegenstand, der ihre Macht symbolisiert. Von Norden kommt Boreas, der mürrische Alte, der Schnee und winterliche Kälte bringt, dargestellt als finster dreinblickende Inkarnation der lüsternen Windschlange Ophion; in den Händen hält er ein Schneckenhorn, in das er hineinbläst, ein Bild für seine brüllende Stimme. Von Süden kommt Notos, der Zerstörer der Ernten. Er hält eine umgedrehte Amphore in den Händen, die Regen bedeutet. Von Osten kommt Euros, der Glücklose, den man mit finsteren Himmeln und Sturm assoziiert. Von Westen kommt der milde gestimmte Zephyros, Namensgeber des linden Westwinds Zephyr. Er bringt Blumen in seinem Umhang; dennoch ist sein Ruf der Sanftmütigkeit durch den heimtückischen Eifersuchtsmord an dem wegen seiner Schönheit verehrten Hyakinthos ein wenig befleckt: Zephyros lenkte während eines Wettkampfs den Diskus so, dass er Hyakinthos am Kopf traf und tötete.

Dies sind die Haupt-Gottheiten, denen die gewöhnlicheren Brüder zur Seite gestellt sind: Skiron vom Nordwesten, der seine mit heißer Asche gefüllte Urne über der Welt ausschüttet, Kaikias aus dem Nordosten, der von seinem Schild Hagelkörner hinunterregnen lässt, Lips aus dem Südwesten, der mit dem Steven eines Schiffes dargestellt ist – das er entweder vor einem Schiffbruch bewahrt oder persönlich ins Verderben geschickt hat. Und schließlich der gänzlich bartlose Apeliotes aus dem Südosten, der Früchte dabeihat wie ein wohlerzogener Gast zu einer Einladung zum Essen.

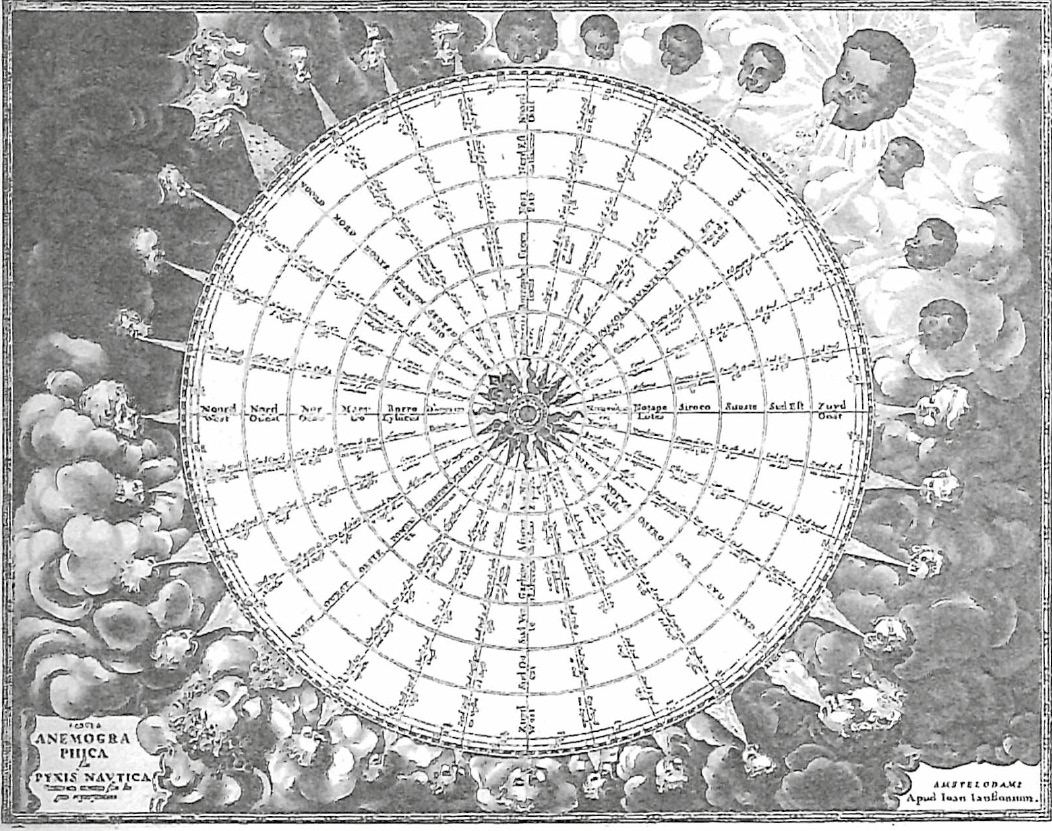

Auf dem Dach hatte früher einmal die Figur des Meeresgottes Triton gethront, die sich wie eine Wetterfahne drehen konnte und anzeigte, welcher Windgott gerade vorherrschte. Der Turm der Winde war also nicht nur ein heiliger Ort, sondern fungierte gleichzeitig auch als Windrose, also als navigatorisches Orientierungsmittel, wie es vor der Erfindung des Magnetkompasses gebräuchlich war. Die Kreisform der Windrose war durch vom Mittelpunkt ausgehende Teilstriche in vier, acht, sechzehn oder zweiunddreißig Segmente unterteilt und diente über viele Jahrhunderte den Kartografen als Vorbild. Auf mittelalterlichen Weltkarten wurden die wichtigsten Winde als grimmig dreinblickende Fratzen dargestellt, die Windstöße hinausblasen – »Brüllt, Winde, brüllt, dass platzt die Backe«, wie König Lear über die stürmische Heide schreit. Auf besonders kunstvoll gestalteten Karten sieht man bisweilen auch Boreas Eis und Schnee hervorstoßen, den dunkelhäutigen Euros glühende Sonnen und Zephyros Blütenblätter, während »verderbliche« Winde menschliche Schädel auf die Erde hinabregnen lassen.

Aber ikonografisch gesehen waren Windrosen durchaus praktische Hilfsmittel, frühe Versuche, etwas abzubilden, das sich der kartografischen Darstellung zu entziehen schien. »Eine Windrose zähmt den Himmel«, schreibt Alexandra Harris in Weatherland: »Jeder Wind hat auf dem Kompass sein ihm eigenes Segment, ein jeder ist akkurat und überschaubar mit einer Liste seiner Namen in den verschiedensten Sprachen versehen, und ein jeder entspringt dem Mund eines pausbäckigen Gesichts. Die Windrose erinnert an eine astronomische Uhr und verleiht dem Seefahrer Zuversicht, dass alles in der Luft wie ein Uhrwerk funktioniert.«

Die heutzutage gebräuchlichen Windrosen folgen diesem Bedürfnis nach geordneten Abläufen und sehen sehr nüchtern aus, plastische Darstellung von Göttern sucht man vergebens. Die grimmigen Puttengesichter gehören ebenso der Vergangenheit an wie die aufgeblasenen Backen; stattdessen werden Windrichtung, -geschwindigkeit und -frequenz mittels computergenerierten Symbolen in hellen, freundlichen Farben dargestellt, die alle Informationen auf einen Blick vermitteln. Und dennoch ähnelt ihr Design im Grunde dem, was ich hier, unweit der Akropolis, vor mir sah – die Ästhetik mag sich gewandelt haben, das Prinzip ist dasselbe geblieben.

Meine Pilgerreise zu diesem Turm war ich mit dem Ziel angetreten, mir Orientierung zu verschaffen. Ich hatte ihn mir als eine Art Epizentrum vorgestellt, von dem aus ich mich auf meine Suche begeben würde. Doch daraus wurde nichts, denn ich fand den Turm von einem drahtgitterbewehrten Baugerüst umgeben vor, und die Gottheiten waren unter einer im Wind flatternden grünen Plane verborgen. Zu meinem Pech war der Turm gerade wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen. Eine Informationstafel belehrte mich darüber, dass die antiken Reliefs nicht nur durch die Einschläge aus unzähligen Kriegsjahren, sondern paradoxerweise auch durch den Wind selbst Schaden genommen hatten: Notus war infolge von durch Kohlenmonoxid und freigesetzten Stickstoffverbindungen verschmutzter Luft, die ihm von Süden her um die Nase wehte, beinahe sämtlicher Gesichtszüge verlustig gegangen, während Apeliotes durch hohe Luftfeuchtigkeit von Südosten abzubröckeln begonnen hatte. Wenn also die Götter und die Winde ein- und dasselbe waren, ließ der desolate Zustand des Turms auf einen schleichenden Prozess der Selbsttötung schließen.

Nachdem ich einmal quer durch die Stadt marschiert war, um zu dem Turm zu gelangen, ließ ich es mir nicht nehmen, mich wenigstens einen Moment lang zu seinen Füßen niederzulassen. Es war ein heißer Tag im Juni. In Athen tobte das grelle Leben; über dem Pantheon hing eine pinkfarbene Smogschicht, und das von den Rückspiegeln der vorbeifahrenden Motorroller reflektierte Sonnenlicht stach einem in die Augen. Aber es wehte auch ein linder Wind, so dass ich den Kompass, den ich auf meine Reise mitgenommen hatte, hervorholte, um zu schauen, aus welcher Richtung er kam – von Nordosten, der Domäne von Kaikias. Ich war froh über die kühlende Brise, doch da frischte der Wind auch schon auf, veränderte seine Richtung und wehte nun von Norden – Boreas. Er fuhr durch die Kronen der dunklen Zypressen und sorgte dafür, dass ein Olivenbaum mal die eine – grün leuchtende – und mal die andere – silbrige – Seite seiner Blätter zeigte. Die Touristen kniffen die Augen zusammen, um sich gegen den aufgewirbelten Staub zu schützen; Gräser und Blumen warfen zitternde Schatten. Dann drehte der Wind erneut, während gleichzeitig von Süden, dem Reich des Notos, ein Gegenwind aufkam. Er war nicht ganz so stark wie sein Widerpart, doch recht beständig; schon begannen die Gräser sich in die andere Richtung zu neigen, und einer im Gestrüpp nach Beute suchenden streunenden Katze fuhr er durch ihr Fell. Schließlich begann die Plane, die den Turm verhüllte, immer heftiger zu flattern und in Wellen zu wogen, was dem Ganzen eine Ausdruckskraft verlieh, die es zuvor nicht besessen hatte – die leblose Hülle erwachte zum Leben.

Mit einem Mal war alles wie verwandelt. Ich konnte die Winde zwar nicht in Stein gehauen betrachten, wie ich es ursprünglich beabsichtigt hatte, aber die Art und Weise, wie die Hülle sich nun bauschte und blähte, jede Bewegung in der Luft minutiös nachvollzog, offenbarte die Antlitze der Götter plastischer, als der Marmor es vermocht hätte. Und dabei ging mir auf, dass ich auf dieselbe Weise, in der die Aeromanten in vorchristlicher Zeit in den Flugbahnen von in die Höhe geworfenen Körnern zu lesen pflegten und die modernen Meteorologen ihre Isotachen und Isobaren studieren, den Wind im wahrsten Sinne des Wortes sehen konnte. Nun brauchte ich ihm nur noch zu folgen.

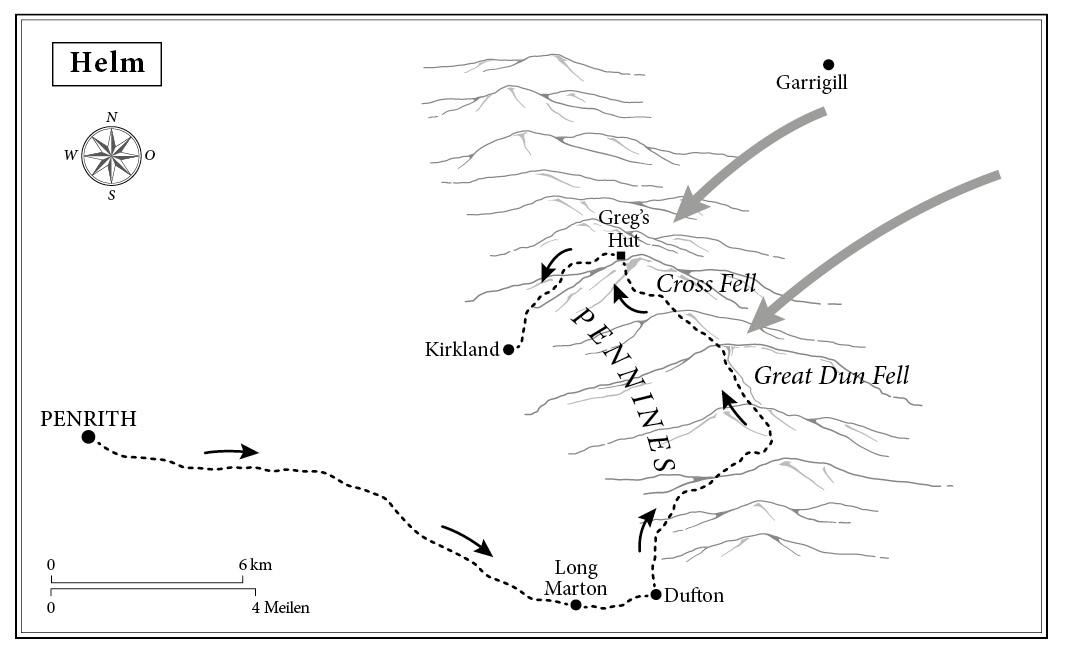

Der Meltemi, der Halny, der Scirocco, der Tramontana, der Levante, die Košava, der Marin: Es gibt in Europa Dutzende von Winden, denen man einen Namen gegeben hat. Doch ich entschied, bloß vier von ihnen zu folgen – im Sinne der sprichwörtlichen vier Winde und der vier Himmelsrichtungen auf dem Kompass. Der Helm würde mich in den Norden Englands führen, über den höchsten Punkt der Pennines hinweg, die als Hügelkette so etwas wie die Wirbelsäule der Insel bilden. Der Bora würde ich von Italien in südöstlicher Richtung die Adriaküste hinunter folgen, durch Slowenien und Kroatien, stets das Gebirge auf der einen und das Meer auf der anderen Seite. Der Föhn sollte mich auf einer sich schlängelnden Wanderung durch die Schweiz und bis ins Herz der Alpen begleiten, in deren Verlauf ich auch das winzige Liechtenstein durchqueren würde. Und mit dem Mistral würde meine Wanderung im Tal der Rhône in Südfrankreich ihren Anfang nehmen, um dann im Mittelmeerraum zu enden, wo sich auch der Ausgangs- und der Endpunkt manch anderer Winde befinden. Diese vier unsichtbaren Pfeile wiesen mir den Weg, den ich auf meiner Landkarte beschreiten wollte, obwohl auch der Jugo, der Tramontana und die Bise mir unterwegs ihre Aufwartung machen würden – neben unzähligen kleineren Lüftchen, die zu unbedeutend waren, als dass man sie je eines Namens gewürdigt hätte. Mir war bewusst, dass ich mich auf eine Reise ins Ungewisse begab, wenn ich dem Wind folgte. Dass ich mich dabei vom Unbekannten an die Hand nehmen und mich ins Unbehauste leiten lassen würde – aufs Geratewohl und nur mit einer vagen Vorstellung davon, wohin mein Weg mich führen könnte. Die Jagd nach etwas Unsichtbarem war auf vielerlei Weise ein donquichottisches Unterfangen, was meiner romantischen Seite entgegenkam.

Nichtsdestotrotz wollte ich mich so gut als möglich vorbereiten. Meine Ausrüstung umfasste einen Rucksack, ein Zelt – dem Modell mit dem Namen Zephyrus 2 hatte ich einfach nicht widerstehen können –, einen Schlafsack, ein Paar Wanderstiefel und passende Kleidung für jede Art von Witterung, denn meine Reisen würden mich durch Regen und Nebel, Schnee und Eis, Sturm und Sonnenschein führen. Als Kopfbedeckung wählte ich einen wasserdichten Südwester, den ich mir einmal auf einer norwegischen Fähre gekauft hatte, und als Windschutz eine Fleecejacke. Mein Smartphone würde mich bei Bedarf mit Online-Wettervorhersagen versorgen, doch die zuverlässigsten Informationen würde ich gewiss von den Menschen erhalten, denen ich unterwegs begegnete und deren Kenntnis der örtlichen Windverhältnisse jede Wetterkarte in den Schatten stellte – wobei die Verständigung entweder in einer uns beiden geläufigen Sprache oder notfalls auch nonverbal ablaufen würde. Ebenfalls bei mir hatte ich einen Kompass, den Nachfolger der Windrose, und einen Wollfaden, den ich als provisorische Wetterfahne benutzen konnte; dazu ein Gerät zur Messung der Windgeschwindigkeit: ein Anemometer – von Anemoi, dem griechischen Begriff für die Götter des Windes, so dass ich ihn in Gedanken auch meinen »Gott-Meter« nannte.

Meine Wanderungen führten mich von einer einsamen Schutzhütte im nordenglischen Hochmoor zu einer Seitenstraße irgendwo in Triest und zu einem Schrank voller mit Frischluft gefüllter Sprühflaschen. Von einem heulenden Schneesturm in den Gebirgen des Balkans in die felsige Trostlosigkeit von Europas einziger Steppenlandschaft. Es waren Reisen ins Herz des ungezähmten Windes, aber auch in das Herz unwirtlicher Landstriche und in die Herzen der Menschen, die sie bewohnen. Und es waren – zwangsläufig – auch Reisen in mein Ich. »Wir leben in einer »Wetter-Welt«, schreibt der britische Anthropologe Tim Ingold, und das innere mentale Klima wäre oftmals ein Abbild des in der Umwelt herrschenden. Die äußerst unterschiedlichen Eigenschaften der verschiedenen Winde habe ich mal als sehr aufbauend empfunden, mal haben sie mich aber auch zu einem Umdenken inspiriert; und bisweilen haben sie mich in tiefste Verzweiflung gestürzt oder gar in Angst und Schrecken versetzt. Und schließlich wurden daraus – für mich unerwartet – Reisen zu etwas, das ich nur als Animismus beschreiben kann, den Glauben an die Beseeltheit der Natur und der Naturkräfte, von der Welt als einem lebenden Ganzen.

Der physische Akt des Gehens war für mein Vorhaben unabdingbar – ebenso für das Schreiben. Um mich noch einmal bei Tim Ingold zu bedienen: Es ist kein Zufall, dass das Wort »wind« im Englischen mehr als nur eine Bedeutung hat: Es kann sich auf die Bewegung der Luft beziehen, oder auch darauf, wie man sich seinen Weg durch die Welt »windet«, sich also auf sich mäandernden Pfaden bewegt, wie es auch der Wind selber tut. Aber vor allem kann man nur zu Fuß den Wind im Rücken fühlen, ins Stolpern oder gar aus dem Gleichgewicht geraten, wenn man hoch droben auf einem Berg unversehens seine Faust im Nacken spürt – oder auch innehalten, um Atem zu schöpfen und dabei seinem Brausen zu lauschen.