LUCINDE HUTZENLAUB lebt und arbeitet im Süden Deutschlands. Neben Büchern schreibt sie auch Kolumnen für die Donna. Zwei ihrer vier Kinder sind schon ausgezogen. Manchmal gefällt ihr das sogar.

HEIKE ABIDI lebt mit Mann, Sohn und Hund in der Pfalz. Im Loslassen ist sie so mittelgut, nimmt es aber mit Humor. Gemeinsam mit Lucinde schrieb sie den Bestseller

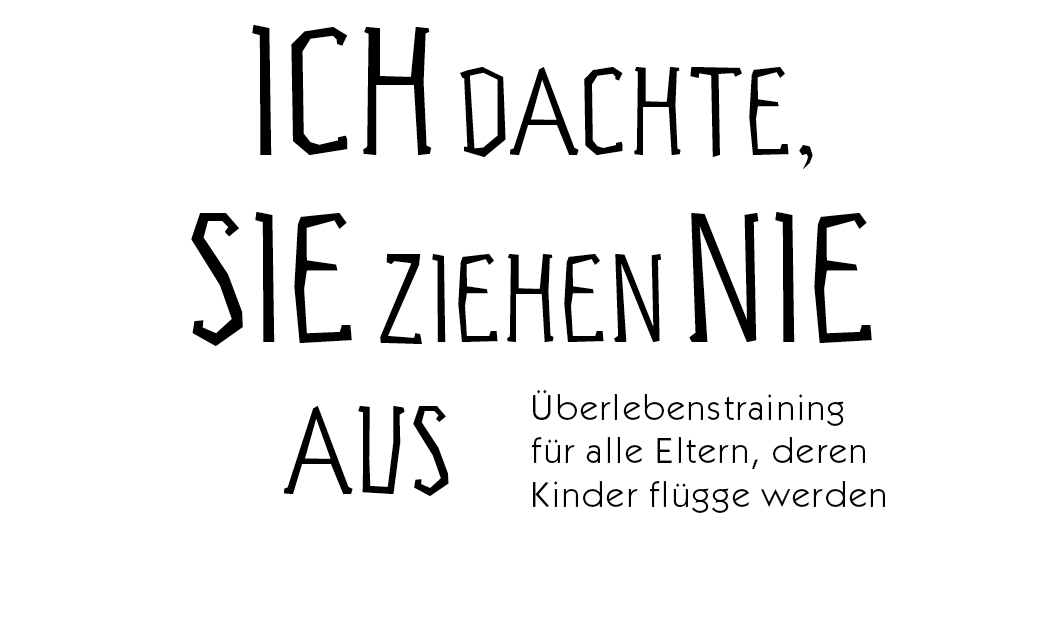

Ich dachte, älter werden dauert länger.

Außerdem von Lucinde Hutzenlaub und

Heike Abidi lieferbar:

Ich dachte, älter werden dauert länger. Ein Überlebenstraining

für alle ab 50 (Lucinde Hutzenlaub, Heike Abidi)

Pasta d’amore (Lucinde Hutzenlaub)

Wetten, ich kann lauter furzen? Wie man als Mutter von Jungs

überlebt (Heike Abidi, Ursi Breidenbach)

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.

Lucinde Hutzenlaub

Heike Abidi

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen

von Penguin Books Limited und werden

hier unter Lizenz benutzt.

Copyright © 2019 by Penguin Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: Bürosüd unter Verwendung von Motiven von bürosüd

Redaktion: Katharina Rottenbacher

Satz: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-23793-6

V001

www.penguin-verlag.de

Steckbrief: Wer sind wir und wenn ja, warum?

Vorwort Heike: Der Tag der schaukelnden Stehlampe oder

warum Abschiede und Neuanfänge uns so bewegen

Vorwort Lucinde: Von Gummibärchen zu Wodka –

Shopping mit Kindern

Teil 1:

Aus Küken werden Leute! Nabelschnüre, Peinlichkeiten

und jede Menge Gefühle

Die Nabelschnur in unseren Köpfen (Heike)

Bye-bye, Kuschelmonster – hello, Pubertisten! (Lucinde)

Das Kind auf großer Fahrt (Heike)

Captain America – mein Sohn erklärt mir die Welt (Lucinde)

Jungsalarm! (Lucinde)

»The First Cut Is The Deepest« – Mitleiden für Anfänger (Heike)

Liebeskummer: Mitleiden für Fortgeschrittene (Lucinde)

Boah, voll krass, Alter, ey! Wenn Mütter peinlich werden (Lucinde)

Wie sie es uns erleichtern, indem sie einfach unmöglich sind (Heike)

Danke! – Ein Brief an meine Mutter (Lucinde)

Teil 2:

Zickzack ist auch fast geradeaus —

Schule, Abschlüsse und Abschiede

Nie wieder Kindergarten – Points of no Return (Heike)

Das Kind hat den Führerschein und die Mutter Panik (Heike)

Abschiedspanikerleichterung durch WhatsApps und so (Lucinde)

Nicht in der Schule, sondern von der Mutter lernen wir –

Alltagskunde (Lucinde)

Das Leben besteht nicht nur aus Fensterputzen –

und andere Weisheiten (Heike)

Abitur – wer braucht das schon? (Lucinde)

Auf der Couch rumliegen ist kein Job! (Heike)

Die Wahrheit über Triplejuhus – Meilensteine in der

Schulkarriere (Lucinde)

»Mutti, kannst du mal eben …?« (Heike)

Aus Kindern werden Mieter – Wohnungssuche leicht(er)

gemacht (Lucinde)

Liebe Maria – Abschiedsbrief an mein Kind (Lucinde)

Teil 3:

Krone richten, weitermachen:

Eltern allein zu Haus

So viel Zeit übrig … und was machen wir mit dem ganzen Zeug

im Kühlschrank? (Heike)

Das Elternhaus – einfach nur ein Gemäuer? Vom Sachenloslassen

und Wunderlichwerden (Heike)

Geht da noch was? – von Aschenputtel, alten Träumen und neuen

Zielen (Lucinde)

Weihnachten, das Fest der Liebe – und des Sahnelikörs (Lucinde)

Wenn Wünsche in Erfüllung gehen und alles doch ganz anders

kommt … (Heike)

Väter haben es auch nicht leicht (Lucinde)

Achtung, Alleinerziehende, bitte fertig machen zum

Durchstarten! (Heike)

Erste Hilfe gegen akutes Empty-Nest-Syndrom (Heike)

Ideenliste: Was Sie schon immer mal tun wollten und bisher nicht

auszuprobieren wagten (Heike)

Bullshit-Bingo: Womit Sie Ihre erwachsenen Kinder extrem nerven können (Heike)

Elvis, Mamma Mia und das endgültige Loslassen (Heike)

Das Leben ist schön – Abschiedsbrief an meinen Vater (Lucinde)

Nachwort: Hurra, wir dürfen uncool sein! (Heike)

Nachwort: Blasen Sie Trübsal oder feiern Sie schon? (Lucinde)

Bestandsaufnahme

Danke

Steckbrief

Name: Lucinde

Alter: 49

Kinder: 4 – William (12), Lilli (18), Maria (19), Paulina (23)

In die weite Welt gezogen: mit 20

Lieblingsessen: Gemüse in allen Varianten

Stattdessen esse ich oft: Pausenbrote, die schon einmal in der Schule waren

Schlafmodus: durchwachsen

Urlaubsreife: maximal

Was ich mal werden möchte: eine entspannte Oma – auf Weltreise!

Worauf ich mich freue: Abi 2023! Und nie wieder ein Elternabend!

Was ich schon lange (im Sinne von JAHRELANG) nicht mehr gemacht habe: das Fernsehprogramm bestimmen, ausschließlich Gemüse essen, durchschlafen, kein schlechtes Gewissen haben

Erste-Hilfe-Tipp: Schokolade, Joggen und Yoga

Steckbrief

Name: Heike

Alter: 54

Wann ich das elterliche Nest verlassen habe: mit 19

Aktuelle Nest-Mitbewohner: ein 56-Jähriger (Vollzeit) und ein 22-Jähriger (Teilzeit)

Lieblingsessen: Lachs – in allen Variationen. Und ansonsten fast alles, was meine Männer so kochen (es sei denn, es ist zu scharf).

Schlafmodus: Jeden Morgen nehme ich mir vor, am Abend früher ins Bett zu gehen, aber dann … Na ja, schieben wir’s auf die Eule!

Meine Loslassen-Kompetenz: Ganz gut, finde ich. Mein Sohn findet das sehr witzig.

Erste-Hilfe-Tipp: Nicht auf den Text achten, wenn »Slipping Through My Fingers« von ABBA läuft.

Vor einiger Zeit geisterte eine Meldung durch alle Medien: »Eltern werfen Sohn per Gerichtsbeschluss aus dem Haus«. Krasse Sache! Wie kann man nur so herzlos sein, fragte ich mich spontan. Doch dann las ich weiter: Bei dem Sohn handelte es sich um einen Dreißigjährigen, der einfach nicht ausziehen wollte. Und auch nicht arbeiten gehen.

Tja. Das wiederum stelle ich mir nicht besonders witzig vor. Für die Eltern. So ein Elefantenbaby zu Hause zu haben, das sich weigert, erwachsen zu werden, kann einen schon zum Äußersten treiben – wie dieses amerikanische Paar. Sie haben ihrem Sohnemann sogar über tausend Dollar Prämie angeboten, wenn er sich nur endlich eine neue Bleibe sucht. Doch der weigerte sich. Da blieb nur der Weg zum Gericht, und dort gab man den verzweifelten Eltern recht.

Mich hat dieser Fall ziemlich beschäftigt. Ich fragte mich, was da wohl schiefgelaufen ist, dass es so weit kam. Wurde der (nicht mehr ganz so) junge Mann als Kind überbehütet? Gestillt bis zur Einschulung? Oder was sonst muss geschehen, damit jemand dermaßen antriebsschwach wird?

Lieber voll und ganz abhängig zu bleiben, als sich selbst etwas aufzubauen, das wäre mir nie in den Sinn gekommen! Ich war damals nach dem Abitur froh, dass es in der Nähe meines Heimatortes keine Hochschule gab, sodass Pendeln nicht infrage kam. Und wenn ich mir schon irgendwo eine Studentenbude suchte, musste die ja nicht zwangsläufig in der nächstgelegenen Unistadt sein, sondern lieber in einer, die ein bisschen weiter weg lag. Sodass es einfach zu teuer gewesen wäre, jedes Wochenende heimzufahren. Drei bis vier Mal im Jahr musste reichen. Sonst hätte ich nicht das Gefühl gehabt, wirklich auf eigenen Beinen zu stehen.

Ich erinnere mich noch gut an den Tag meines Auszugs. Was war ich aufgeregt! Meine Siebensachen lud ich in den Kleintransporter eines Freundes, es folgte eine eilige Umarmung, denn ich konnte die Abfahrt kaum erwarten, und dann fuhren wir fröhlich davon. Meine Eltern standen vorm Haus und winkten mir hinterher. Darüber, wie sie sich dabei wohl fühlten, dachte ich keine Sekunde nach.

Zu meiner Verteidigung: Mit neunzehn ist man wohl nicht besonders empathisch. Außerdem sind meine Eltern nicht übertrieben gefühlsduselig. Ich hatte meine Mutter noch nie weinen sehen, auch nicht bei sehr rührseligen oder extrem traurigen Anlässen, nicht mal vor Wut. Und nachdem ich ausgezogen war, blieben ja noch meine beiden Brüder übrig – es würde noch fast zehn Jahre dauern, bis das letzte Kinderzimmer in meinem Elternhaus verwaist war.

Beziehungsweise umgenutzt. Wenn ich mir bei meinen Besuchen zu Hause mein altes Zimmer so anschaute, schienen meine Erzeuger den Auszug ihrer Erstgeborenen wirklich prima verkraftet zu haben. Jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, hatte sich dort etwas verändert. Zuerst war es die Nähmaschine meiner Mutter. Sie stand auf einmal dort, wo vorher meine Stehlampe ihren Platz gehabt hatte, und störte mich nicht weiter. Auch dass meine Poster so nach und nach verschwanden, fand ich völlig okay. Als Nächstes wurde das alte Jugendbett durch ein Schlafsofa ersetzt, das nicht so viel Platz brauchte und dem Zimmer eher den Charakter eines Hobbyraums gab.

Nun hat meine Mutter nicht nur ein Hobby, sondern viele. Unter anderem die Musik. Sie spielt Klavier und Gitarre, und damals begann sie Orgelunterricht zu nehmen. Natürlich musste sie auch regelmäßig üben. Und so eroberte schließlich auch noch eine elektronische Kirchenorgel das, was einmal mein kleines Reich gewesen war. Inzwischen heißt es schon seit vielen Jahren nicht mehr »Heikes Zimmer«, sondern »das Orgelzimmer«. Für mich war das kein Problem. Ich wohnte ja schließlich nicht mehr dort. Und es zeigte mir, wie hervorragend meine Eltern mit meinem Auszug zurechtgekommen sein mussten.

Erst später, als ich selbst Mutter wurde und – den kleinen, süßen Zwerg im Arm – darüber nachdachte, dass er uns eines Tages verlassen würde, um sein eigenes Leben zu führen, wurde ich nachdenklich. Sicher lag es an den mütterlichen Hormonen, dass mich bei dieser Vorstellung ein extrem verfrühter Abschiedsschmerz übermannte – dabei war der kleine Wurm gerade mal drei Wochen alt, also gefühlte Lichtjahre davon entfernt, einmal woanders als bei uns zu wohnen.

Heute scheint es mir Lichtjahre her zu sein, dass er ein winziger Säugling war. Wenn ich meinen erwachsenen Sohn betrachte, wird mir klar, dass ich froh sein kann, ihn überhaupt noch um mich zu haben. Als ich in seinem Alter war, hatte ich das Nest längst verlassen. Dass er weiterhin bei uns wohnt (zumindest, wenn er nicht gerade bei seiner Freundin übernachtet), verdanken wir rein praktischen Erwägungen. Erstens liegt sein Ausbildungsort gerade mal sieben Kilometer entfernt und zweitens investiert er sein spärliches Gehalt lieber in seinen fahrbaren Untersatz als in eine Wohnung – wo er doch hier bei uns fast ein richtiges Appartement mit eigenem Bad hat.

So weit wie bei dem amerikanischen Paar, das den dreißigjährigen Nichtsnutz aus dem Haus geklagt hat, wird es bei uns gewiss nicht kommen, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Momentan leben wir hier in einer Art Erwachsenen-WG, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis mein Mann und ich als Paar übrig bleiben. Wie damals, bevor wir Eltern wurden – nur irgendwie ganz anders.

Als ich neulich mit meiner Mutter telefonierte, kamen wir zufällig auf dieses Thema. Sie hatte den Artikel über das amerikanische Paar auch gelesen. Ich gestand, dass mir schon davor graut, demnächst einem Möbelwagen hinterherwinken zu müssen. Und dann geschah etwas vollkommen Unerwartetes: Meine Mutter brach spontan in Tränen aus. Sie, die sonst niemals weint, war völlig überwältigt von der Erinnerung an jenen Augenblick, als ich vor ungefähr fünfunddreißig Jahren in diesen Kleintransporter stieg und davonbrauste. Eigentlich hatte sie sich damals vorgenommen, sich zusammenzureißen. Doch dann sah sie im Rückfenster des Wagens meine alte Stehlampe, und die schaukelte beim Losfahren hin und her. Das war die Sekunde, in der sie die Erkenntnis traf, dass ich tatsächlich weg war und nie wieder zu Hause wohnen würde, und sie verlor die Fassung. Damals – und jetzt wieder, allein beim Gedanken daran.

Du liebe Güte: Wenn das schon für meine sonst so beherrschte Mutter so ein herzzerreißender Moment war, wie wird das denn erst für mich alte Heulsuse werden?

Ich war sprachlos und verdrückte selbst ein paar Tränen. Aus Solidarität, aber auch aus Scham. Wie konnte ich mit neunzehn nur so herzlos sein?

Nun ja, das Schicksal weiß sich zu rächen. Indem mir in absehbarer Zukunft dasselbe bevorsteht. Bei meiner Freundin Steffi ist es schon so weit. Ihre Tochter wohnt nur noch offiziell zu Hause, tatsächlich verbringt sie die meiste Zeit bei ihrem Freund. Und Steffis Sohn hat – wie ich damals – eine Ausbildung an einem Ort angefangen, der zu weit weg ist, um täglich zu fahren.

Sie kommt nicht besonders gut damit klar. Irgendwie war sie noch gar nicht darauf vorbereitet – das Ganze kam zwar nicht unerwartet, aber dann doch zu plötzlich.

»Darüber müsstet ihr mal ein Buch schreiben«, sagte sie. »Über das Loslassen. Wie schwierig das ist. Und wie das Leben dann weitergeht.«

Lucinde und ich hatten gerade unser Manuskript von Ich dachte, älter werden dauert länger abgegeben und schon überlegt, welchem Thema wir uns als Nächstes widmen könnten. Steffis Vorschlag lieferte die Antwort auf dem Silbertablett. Sofort rief ich Lucinde an, und die war spontan begeistert. Schließlich steht ihr das Ganze gleich viermal bevor. Tatsächlich hatte sie zu diesem Thema sogar schon eine Ideensammlung in der Schublade. Außerdem: Wenn es eine logische Fortsetzung zum Thema Älterwerden gibt, dann doch diese!

Angeblich bin ich überhaupt nicht gut bin im Loslassen. Das behauptete nämlich mein Sohn, als ich meiner Familie von diesem neuen Buchprojekt erzählte.

Ich muss da energisch widersprechen! Dass es mir schwerfällt, heißt ja noch lange nicht, dass ich es boykottiere.

Im Gegenteil. Ich erinnere mich ja noch lebhaft daran, wie ich mich am Tag der schaukelnden Stehlampe gefühlt habe: hoffnungsvoll, furchtbar erwachsen und rundum happy. Ich freute mich wie verrückt darauf, selbstständig zu leben und tun zu können, was ich wollte.

Es ist das Recht und auch die Aufgabe der jungen Generation, eben keine Rücksicht auf die sentimentalen Gefühle ihrer Eltern zu nehmen. Schließlich haben wir sie ja in die Welt gesetzt, um darin zurechtzukommen – irgendwann auch ganz ohne uns.

Ja, Loslassen ist schmerzhaft. Aber es ist auch befreiend. Man hat nämlich die Hände wieder frei für andere Dinge. Zum Beispiel zum Winken.

Unglaubliche Dinge trugen sich soeben im Supermarkt zu, und ich glaube, ich brauche erst einmal einen Schnaps, um das Erlebte zu verdauen. Oder vielleicht doch lieber einen Wodka? Dabei mag ich das Zeug überhaupt nicht. Wie es trotzdem den Weg in meinen Einkaufswagen und nun zu mir nach Hause fand? Nun, das kam so:

Alle Menschen, die Kinder haben, wissen ja schon sehr zeitig in ihrer Elternkarriere, dass man beim Einkaufen immer die breiten Kassen wählt. Am Anfang natürlich wegen der Kinderwagen, die da einfach besser durchpassen, logisch. Viel wichtiger aber wird die breite Kasse, sobald der Nachwuchs das Säuglingsalter hinter sich gelassen hat, selbst laufen und auch greifen kann. Sie fassen dann nämlich sofort nach allem, was auf ihrer Augenhöhe ist. Und das ist vor den Kassen in den engen Gängen so umsatzfreundlich wie zahn- und mütterunfreundlich arrangiert. Nämlich so, dass auch kurze Kinderarme entspannt rechts und links alles erreichen können. Schokoriegel. Kaugummis. Seifenblasen. Noch mehr Schokoriegel. Gummibären. Das volle Programm. Alles in kleinen Einheiten, sodass man nur so halb ein schlechtes Gewissen wegen der Zuckermenge haben muss, wenn man nachgibt. Und das passiert oft, denn niemals wird man mit einem Kleinkind an der Kasse stehen können, ohne versucht zu sein, noch schnell etwas von den Zahngräbern zu kaufen, schon allein, weil die lieben Kleinen dann nicht so herzzerreißend schluchzen. Die Süßigkeitenindustrie ist ja nicht doof und Mutterherzen sind weich. Hätte die Kosmetikindustrie mitgedacht, gäbe es in greifbarer Mutterhöhe Einweg-Deodorants oder wahlweise Ohrstöpsel. Kommt bestimmt alles demnächst.

Jedenfalls habe ich den Haribo-, Mars- und Überraschungseier-Produzenten bestimmt Millionen Euro in die gierigen Rachen geworfen, weil mir die empörten Blicke der Omas hinter mir deutlich bewusst waren, wenn Kind eins, zwei, drei, vier oder alle gemeinsam lautstark »Mama, krieg ich ein Twiiiiihiiiiiix« grölten. Bitte, ich weiß, dass ein Apfelschnitz natürlich besser ist als Schokolade und wesentlich gesünder. Für meine Kinder. Aber ich muss ja auch an meine Nerven denken. An meine Gesundheit und überhaupt: »Kind drei – pack für Mama auch ein Twix aufs Band!«

Bis meine Kinder größer waren, sah ich bestimmt tausendmal, wie irgendeine alte Dame den perfekt ondulierten, weiß-bläulichen, dank »Drei Wetter Taft« für die Ewigkeit fixierten Schopf schüttelte. Begleitet von einem pikierten Tsss und Sätzen wie »Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben« oder »Muss man auch so viele Kinder in die Welt setzen? Haben die keinen Fernseher?«.

Doch, haben wir. Und ich liebe meine Kinder. Ich finde auch, dass sie durchaus gut gelungen sind.

Aber ehrlich gesagt bin ich nicht unglücklich darüber, dass das lautstarke Einfordern der sogenannten Quengelware vorbei ist. Eines Tages war es einfach weg. Es hat mir nicht gefehlt.

Gut, ich nehme die Kinder auch kaum noch mit zum Einkaufen, schließlich haben sie Wichtigeres zu tun. Chillen beispielsweise, Serien schauen, Sprachnachrichten aufnehmen, Instagram und Snapchat bestücken, manchmal publikumswirksam für die Schule lernen und dann unbedingt wieder chillen, weil alles so anstrengend ist.

Heute saß meine achtzehnjährige Tochter Lilli aber trotzdem im Auto, nachdem ich sie vom Fitnessstudio abgeholt hatte, weil man zum Sport auf gar keinen Fall LAUFEN oder BUS FAHREN kann, alles viel zu anstrengend. Jedenfalls saß sie im Auto, als mir einfiel, dass ich noch ein paar Dinge einkaufen muss. Ich hätte schon stutzig werden sollen, als Lilli freiwillig mit in den Laden ging und schon vorher nach einem Euro für den Wagen fragte. Kaum waren wir im Supermarkt, war sie auch schon verschwunden.

Ich traf sie am Kühlregal wieder. In ihrem Wagen: Äpfel, Salat, eine Gurke, Heidelbeeren, Trockenaprikosen. »Weißt du, Mami«, sagte sie mit einem zauberhaften Augenaufschlag, »ich achte ja schon auf gesunde Ernährung. Vor allem nach dem Sport, also, Zucker und so, das schadet mir ja nur. Und die Pickel, nee, die brauch ich auch nicht.«

Hach, mein Kind. Vorbei die hochkalorischen Snickers-Zeiten. Einkaufen kann richtig Spaß machen! Scheint, als hätte ich doch das eine oder andere richtig gemacht, dachte ich stolz. Bye-bye schlechtes Gewissen, bye-bye Zahngräber und strenge Omablicke an der Kasse.

»Und, Mami?« Augenaufschlag Nummer zwei. »Darf ich mir auch noch was zu trinken mitnehmen?«

Natürlich durfte sie das. Das Kind hatte bestimmt Durst. Eine Apfelschorle konnte sie sich nach dem Sport schon gönnen. Und selbst wenn es eine Cola war, meine Güte …

Während sie also in die Getränkeabteilung zurückkehrte, ging ich schon mal an die Kasse und begann, die Dinge aufs Band zu legen, die sie ausgesucht hatte. Beruhigend fand ich, dass unter der Mandelmilch und der vorgegarten Roten Bete (was hatte sie nur damit vor?) eine große Tüte Gummibären zum Vorschein kam. Immerhin war sie achtzehn und ein Mensch.

Dass das so ist, merkte ich spätestens, als sie sich zu mir nach vorne durchkämpfte, die obligatorische Dame mit weiß-blauer Betonfrisur hinter mir freundlich lächelnd überholte und die Getränke aufs Band legte, die sie sich ausgesucht hatte: eine 1,5-Liter-Flasche eines Energydrinks und 0,75 Liter Wodka.

Meine Schnappatmung kommentierte sie mit Augenaufschlag Nummer drei und einem süßen: »Mama, nichts sagen, die Frau hinter dir schaut schon so komisch!«

Und ich? Nachdem es noch immer kein Deo auf Mutterhöhe gab, beschloss ich zu lachen.

Es ist also so weit: Die Kinder werden groß. Das ist keine Überraschung. Sie kaufen lieber Wodka als Überraschungseier. Sie gehen aus, sie schlafen lang und wollen immer weniger von uns wissen. Die Zeiten, in denen wir uns danach gesehnt haben, endlich einmal wieder etwas alleine oder einfach nur in Ruhe tun zu können (Einkaufen zum Beispiel), liegen hinter uns, ebenso wie die Sehnsucht danach auszuschlafen. Seitdem das möglich ist, bin ich auch am Wochenende immer schon um acht wach und wünschte, die Kinder würden EINMAL auch vor Mittag aus ihren Zimmern kommen, damit wir gemeinsam frühstücken oder sogar was zusammen unternehmen können. Das wollen sie aber auf gar keinen Fall, vor allem nicht, wenn es Aktivitäten wie zu Fuß gehen, etwas anschauen oder miteinander kommunizieren beinhaltet.

Plötzlich werde ich ganz sentimental, wenn ich die eingestaubte Mensch ärgere dich nicht-Schachtel in den Händen halte, und es steigen Tränen der Rührung in mir auf, wenn doch eines der Kinder mal UNO mit mir spielen will.

Wanderwochenenden sind jetzt wieder drin, aber natürlich nur ohne die Kinder, die man nicht mehr Kinder nennen darf, und vor lauter Möglichkeiten weiß ich gar nicht mehr, ob ich das alles wirklich will. Die große Freiheit, nicht mehr zuständig zu sein, ist einerseits ausgebrochen, andererseits werden wir doch ständig gebraucht, angerufen, gefragt, um Hilfe gebeten. Wenn sie uns brauchen, dann aber bitte sofort.

Das ist gleichzeitig verwirrend und manchmal auch wieder schön. So viele Jahre habe ich darum gekämpft, nicht nur Mama zu sein. Und seit dem denkwürdigen Tag, an dem mein Sohn mich verwundert fragte, ob ich denn tatsächlich einen Vornamen hätte, wollte ich auch meinen Namen zurück. Ich sehnte mich danach, unabhängig und einfach nur ich zu sein. Das geht – auch mit einem Herz voll Mutterliebe.

Das bin ich jetzt. Das hab ich jetzt. Aber irgendwie ist es nicht immer die große Befreiung. Manchmal tut es auch ganz schön weh. Und außerdem ging es wahnsinnig schnell. Ich war vielleicht noch gar nicht so weit. Jedenfalls bin ich ganz der Meinung des deutschen Theologen Detlev Fleischhammel: »Es ist doch erstaunlich, dass Loslassen deutlich weniger Kraft kostet als Festhalten. Und dennoch ist es schwerer«, sagt er. Ich befürchte, er hat recht.

Aber man kann es üben. Beim Loslassen geht es ja nicht nur um die flügge werdenden Kinder, sondern auch um die Vorstellungen von deren Leben und dem, was wir aus unserem dann so machen. Um unsere Eltern, die immer älter werden, und dass sich unsere Rolle im Umgang mit ihnen verändert.

Ich habe ernsthaft gedacht, das Leben würde ruhiger werden, entspannter, wenn die Kinder größer sind. Selten so gelacht. Wie man sich nur so irren kann!

Darauf einen kleinen Wodka. Oder auch zwei. Auf die Jugend, die Kinder und die Freiheit! Auf den neuen Lebensabschnitt, der vor uns liegt, und alle Abenteuer dazwischen.

Wir schaffen das schon, oder?

Teil 1:

Aus Küken werden Leute!

Nabelschnüre, Peinlichkeiten und jede Menge Gefühle

Wenn eine Nabelschnur durchgeschnitten wird, tut das gar nicht weh. Es klingt nur komisch. Krrrrchk. Als würde ein Truthahn tranchiert. Ich selbst war nach der Geburt unseres Sohnes zu erschöpft und von dem Hormoncocktail, der meinen Körper flutete, dermaßen high, dass mir das gar nicht auffiel. Mein Mann jedoch, der den entscheidenden Schnitt vornahm, schwört, dass es sich haargenau so anhörte (und er hat in seinem Leben schon jede Menge Geflügel auseinandergenommen). Er kann das Geräusch sogar nachmachen! Überhaupt hat er ein Talent in Sachennachmachen, die man eigentlich nicht nachmachen kann (wie die Haltung einer Taube beim Sinkflug).

Doch zurück zur Nabelschnur. Man denkt, einmal Schnippschnapp genügt, und schon ist sie weg. Okay, beim Säugling fällt das restliche Stück erst nach ein paar Tagen ab, doch spätestens dann ist sie Geschichte, und nur der Bauchnabel erinnert daran.

Ammenmärchen! Glauben Sie das bloß nicht.

Die Nabelschnur im Kopf bleibt nämlich lebenslang bestehen. Sie wird nur mit der Zeit flexibler – um nicht zu sagen: Sie leiert aus.

In den ersten Tagen nach der Geburt konnte davon jedoch noch nicht die Rede sein. Meine Mutter brachte es auf den Punkt, als sie uns im Krankenhaus besuchte: »Dein Bauch liegt jetzt in zwei verschiedenen Betten«, sagte sie, und genauso kam es mir vor – als wäre mein kleiner Sohn weiterhin ein Körperteil von mir.

Zum Glück gab es Rooming-in, denn ich hätte es nicht ertragen, wenn er – so wie das früher üblich war – die meiste Zeit in der Säuglingsstation verbracht hätte. Als er wegen seiner Neugeborenengelbsucht zur Lichttherapie gebracht wurde und einen halben Tag von mir getrennt war, verbrachte ich den größten Teil davon schluchzend im Bett. (Okay, es war der vierte Tag nach der Entbindung und somit ohnehin der klassische Heultag.)

Niemand war so erstaunt über meine Reaktion wie ich selbst. Denn ich hätte nie geglaubt, einmal so eine Glucke zu werden! Ich schob es also auf die Hormonumstellung und freute mich auf meine erste Unternehmung ohne Bauch und ohne Kind. Einfach mal allein in die Stadt fahren, etwas bummeln, vielleicht irgendwo einen Kaffee trinken, mich treiben lassen, tun, was mir gefällt.

Das war der Plan. Und eigentlich sprach auch nichts dagegen. Mein Sohn war inzwischen etwa drei Wochen alt, mein Mann hatte die Situation daheim absolut im Griff, und ich beschloss, mir einen schönen Nachmittag zu machen.

Doch was tat ich? Ich bummelte nicht, ich hetzte mich ab. Zeit für einen Kaffee nahm ich mir erst gar nicht. Statt alles gemütlich angehen zu lassen, hakte ich hektisch die wichtigsten Punkte auf meiner Liste ab und raste dann wieder nach Hause – völlig verschwitzt und total erledigt.

Warum ich das tat, hätte ich nicht erklären können. Es war, als ob ich von einem unsichtbaren, aber irrsinnig starken Gummiband gezogen würde. Erst viel später wurde mir klar, dass das wohl die Nabelschnur in meinem Kopf war.

Verrückt, oder? Aber damit bin ich kein Einzelfall. Meine Kollegin Stefanie kennt das Gefühl auch nur zu gut. »Kurz nachdem ich Mutter wurde, las ich irgendwo ein Zitat von Elizabeth Stone, das mir damals und noch heute unter die Haut geht. Es lautet: ›Die Entscheidung, ein Kind zu haben, ist von großer Tragweite. Denn man beschließt für alle Zeit, dass das Herz außerhalb des Körpers herumläuft.‹«

Deshalb kostet es uns auch jedes Mal so viel Überwindung loszulassen. »Vor allem, wenn Kinder einen Entwicklungsschritt machen, der sie von einem entfernt, geht es mir so«, ergänzt Stefanie. Der erste Tag im Kindergarten. Der erste Übernachtungsbesuch bei einem Spielkameraden. Die erste Klassenfahrt. Die erste weite Autofahrt …

Oh ja, die unsichtbare Nabelschnur wird mit den Jahren ganz schön strapaziert, und obwohl das – wie bei jeder guten Stretching-Übung – ganz schön zieht und schmerzt, geben wir uns wahnsinnig viel Mühe dabei, denn wir wissen ja: Es muss sein. Und es tut gut. Uns ebenso wie dem Nachwuchs. Loslassen ist wichtig! Und wenn man es gar nicht mehr aushält, gibt es ja zum Glück die digitale Verlängerung der unsichtbaren Nabelschnur: das Smartphone!

Übrigens geht es nicht nur mir so, wie ich immer wieder in Gesprächen mit Freundinnen und Kolleginnen erfahre. Jana zum Beispiel empfindet es ganz ähnlich. Sie gibt sogar zu, eine ziemliche »Klammermutter« zu sein. »Das ist sicher nichts, worauf ich stolz bin, aber zu wissen, dass ich meine Töchter jederzeit erreichen kann, fühlt sich gut an.«

Wie es unsere Eltern damals ertragen haben, dass wir im Wald Hütten gebaut und am Flussufer gespielt haben, mit dem Rad querfeldein zum Badesee gefahren sind und später dann wochenlang mit Interrail in ganz Europa unterwegs waren, ohne dabei erreichbar zu sein – aus heutiger Sicht unfassbar. Aber es schadet wohl nicht, sich ab und zu daran zu erinnern. Sie haben uns vertraut und uns einfach gelassen. Trotz der unsichtbaren Nabelschnur, die in solchen Situationen garantiert bis zur Schmerzgrenze überdehnt war.

Heutzutage flippt man ja schon fast aus, wenn das Kind nicht sofort ans Handy geht und Nachrichten nicht umgehend beantwortet. Oder wenigstens liest! Man sieht schließlich genau, um welche Uhrzeit der Nachwuchs zuletzt online war, und zieht seine Schlüsse daraus. Sofort geht das Kopfkino los: Warum wurden die Nachrichten nicht, wie sonst, gleich nach dem Wachwerden abgerufen? Da muss doch was passiert sein!

Meistens ist natürlich nichts passiert, höchstens das Smartphone ins Klo gefallen. Und wenn wirklich etwas Gravierendes vorgefallen wäre, hätte man es ohnehin erfahren. Aber es hätte ja sein können …

Erstaunlicherweise gibt uns diese digitale Nabelschnur nicht immer das ersehnte Gefühl der Beruhigung, sondern verunsichert vielmehr zusätzlich. Je mehr man das Smartphone zur Kontrolle benutzt, desto schlimmer. Es gibt übrigens nicht nur Tracking-Apps, die den Standort von Kindern bestimmen, sondern auch spezielle Apps, die ihr Verhalten im Straßenverkehr analysieren. Man kann auch das Internet-Verhalten der Kinder überwachen und die meisten Funktionen ihres Smartphones vom elterlichen Handy aus deaktivieren, wenn sie auf Anrufe nicht sofort reagieren.

Das hat weniger mit Vertrauen zu tun als vielmehr mit totaler Überwachung. Vor allem aber stört es die Eltern-Kind-Beziehung und schafft eine Atmosphäre der Angst, warnt der Kinderschutzbund. Und überhaupt ist es Unsinn: Wie oft wird schon ein Kind einfach so entführt? Und finden nicht die meisten Missbrauchsfälle innerhalb der eigenen Familie statt? Was sollen diese Apps also bringen?

Außerdem: Auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. Und was den Datenschutz betrifft, will ich gar nicht erst anfangen. Zumal sich auch potenzielle Verbrecher diese Überwachungs-Apps zunutze machen können …

Da ist es schon besser, man nutzt die digitale Nabelschnur, um seinem Nachwuchs einfach mal einen lieben Gruß oder einen Smiley zu schicken und alles Gute für die Klassenarbeit zu wünschen. Töchterlein oder Sohnemann wird dann schon antworten.

Das bestätigt auch Stefanie: »Seit es WhatsApp gibt, haben wir viel mehr intime Momente als früher. Durch die kleinen Nachrichten, Fotos, lustige Schnipsel oder Sprachnachrichten schafft man einen kleinen Augenblick Nähe im Alltag.«

Diese Erfahrung habe auch ich gemacht. Wenn mein Sohn unterwegs ist, kommuniziere ich oft mehr mit ihm, als wenn er zu Hause in seinem Zimmer sitzt. Je größer die Entfernung, desto intensiver die Kommunikation. Ob dann wohl auch bei ihm die unsichtbare Nabelschnur ziept?

Jana kennt das: »Oft muss ich die großen Töchter gar nicht anrufen, wenn wir ein paar Tage keinen Kontakt hatten, was ohnehin selten der Fall ist. Denn ganz oft passiert es, dass wir einander tatsächlich im gleichen Moment schreiben. Eine zuppelt an ihrem Ende der Schnur, und die andere merkt das irgendwie. Verrückt.«

Oder einfach nur eine gute Mutter-Tochter-Beziehung. »Und die funktioniert in beide Richtungen«, betont Stefanie, »also mit meiner Tochter und meiner Mutter.«

Unsichtbare wie digitale Nabelschnüre verbinden eben die Generationen untereinander.

Als ich zur Welt kam, gab es noch drei Generationen vor mir. Ich hatte meine Eltern, drei Großeltern und vier Urgroßeltern. Viele Nabelschnüre, die einem Halt geben – wie die Stützräder des Lebens. Inzwischen ist nur noch meine Mutter übrig, und ich muss das Gleichgewicht fast alleine halten. Das gelingt zwar meistens ganz gut, doch der Gedanke daran, dass aus dem dicken, stabilen Band irgendwie ein seidenes Fädchen geworden ist und ich irgendwann selbst zur ältesten Generation gehöre, erschreckt mich.

Auch Angelika kennt das. Sie erzählte mir von einem Sonntag, an dem sie auf einmal total melancholisch wurde: »Mir wurde bewusst, wie lange mein Leben bereits währt, und ich konnte es irgendwie nicht fassen, dass auch meine Eltern immer noch da sind. Alles roch irgendwie nach Abschied, und ich musste, für mich selbst überraschend, sehr heftig darüber weinen.« Kurz darauf erfuhr sie, dass ihre Mutter just an diesem Tag ins Krankenhaus gekommen war und dort auf der Intensivstation lag. »Sie hat es geschafft, aber es war haarscharf – wir dachten damals alle, sie würde sterben.«

Ja, die krasseste Form des Loslassens ist der Tod. Zum ersten Mal erlebte ich ihn bewusst, als mein Opa starb. Meine Urgroßeltern lebten zwar schon seit Jahren nicht mehr, aber deren Tod hatte ich als Kleinkind nicht bewusst mitbekommen. Danach blieb unsere Familie über viele Jahre von Trauerfällen verschont. Und so kam es, dass ich zum ersten Mal einen mir nahestehenden Menschen verlor, als ich fast dreißig war. Da wurde mir klar, dass ich so eine Situation noch oft erleben würde, es sei denn, ich würde jung sterben – nicht wirklich eine überzeugende Alternative.

Diese Erkenntnis traf mich völlig unvorbereitet und machte mich sehr traurig. Auch jetzt wieder, da ich mich daran erinnere.

Na großartig. Da sitze ich nun mit einem Kapitel, das so heiter angefangen hat, und bin den Tränen nah. Wie konnte das nur passieren? Und überhaupt: Wie manövriere ich mich da jetzt bloß wieder raus? Und Sie mit. Schließlich will ich Sie unterhalten, nicht betrüben.

Oh, ich weiß, wie ich die Kurve kriege – und zwar durch einen weiteren Schlenker über den Friedhof zurück zum Kreißsaal:

Wie stabil die unsichtbare Nabelschnur auch über lange Distanz ist, wurde mir klar, als meine Schwiegermutter starb. Mein Mann hatte sie in den letzten zwanzig Jahren nur selten gesehen. Dennoch war sie seine wichtigste Verbindung zu seinem Heimatland Tunesien. Nachdem er von ihrer Beerdigung zurückgekehrt war, sprach er kein Wort Arabisch mehr mit unserem Sohn. Als hätte er gemeinsam mit ihr auch seine Muttersprache begraben. Er verwendet sie nur noch ganz selten, beispielsweise wenn er mit seinen Geschwistern telefoniert. Die Sache mit der zweisprachigen Erziehung jedoch war gemeinsam mit meiner Schwiegermutter gestorben.

Dabei hatte ich mir das so schön ausgemalt! Schließlich war Zweitsprachenerwerb im Studium eins meiner Prüfungsthemen gewesen. Theoretisch wusste ich genau, wie es funktioniert. Nämlich indem ein Elternteil mit dem Kind ausschließlich in der anderen Sprache kommuniziert. Das Kind fängt eventuell etwas später zu sprechen an, dann aber gleich in zwei Sprachen! Und sein Gehirn ist perfekt darauf vorbereitet, weitere dazuzulernen. Genial! Diese Chance würden wir uns nicht nehmen lassen. Immerhin ist Arabisch mit fast 300 Millionen Muttersprachlern eine der wichtigsten Weltsprachen überhaupt – und eine schwierige dazu. Außerdem würde es die Vater-Kind-Bindung stärken, wenn die beiden quasi eine Geheimsprache hatten, die ich nicht verstand. Sie könnten sich am Frühstückstisch offen über mein Weihnachtsgeschenk oder meine Geburtstagsüberraschung unterhalten, ganz ohne Heimlichtuerei, und ich würde glauben, sie sprächen vom Wetter. Wie ich sie darum beneidete!

Doch kaum hatte mein Mann mit der Geflügelschere die Nabelschnur durchtrennt und dabei dieses Krrrrchk-Geräusch produziert, wurde mir klar, dass mein schöner Plan zu scheitern drohte. Denn mein Mann begrüßte unseren Neugeborenen auf Deutsch!

»Na, mein kleiner Mann«, sagte er statt irgendwas unverständlich Kehligem.

Natürlich prangerte ich das sofort an. »So wird das ja nie was mit der zweisprachigen Erziehung«, sagte ich. »Dabei muss man absolut konsequent sein.«

»Kaum kann sie wieder schnaufen, schimpft sie«, kommentierte die Ärztin, die von Nachgeburten eindeutig mehr Ahnung hatte als von Zweitspracherwerb. Und mein Mann meinte nur, es käme ihm merkwürdig vor, mit einem Säugling, der noch gar nichts versteht und nicht antworten kann, Arabisch zu sprechen. Mein Argument, das sei nicht merkwürdiger, als mit einem Säugling, der nichts versteht und nicht antworten kann, Deutsch zu sprechen, überzeugte ihn nicht.

Tatsächlich begann er mit seinem »Arabischunterricht« erst, als Jonas knapp zwei Jahre alt war. Es reichte nur für ein paar Brocken. Dann starb meine Schwiegermutter.

Übrigens kenne ich nur Beispiele für gelungene Zweisprachigkeit, wenn die Mutter diejenige mit der anderen Sprache ist. Ob wohl die Kommunikation über eine unsichtbare Nabelschnur besser funktioniert? Krrrrchk.