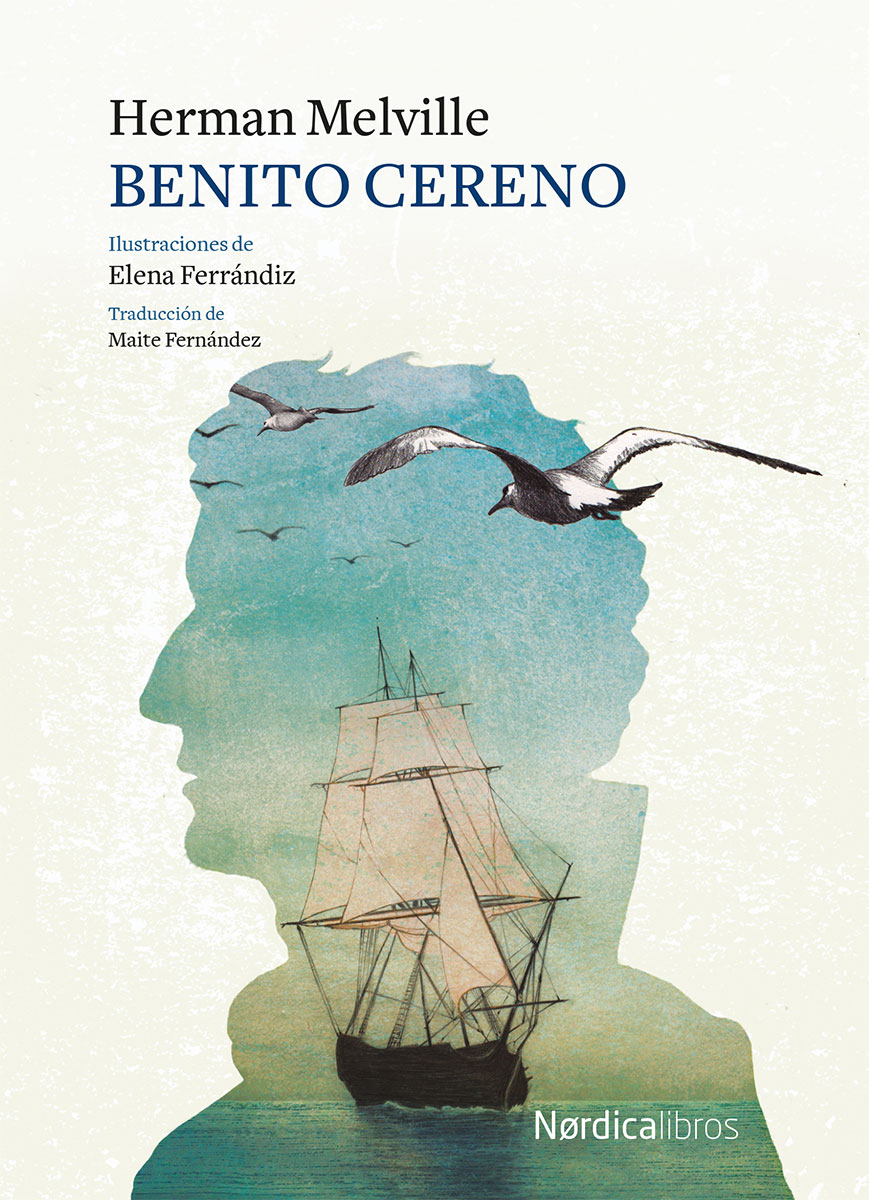

Herman Melville

BENITO CERENO

Ilustraciones de Elena Ferrándiz

Traducción de Maite Fernández

Herman Melville (Nueva York, 1819-1891)

Novelista estadounidense y una de las principales figuras de la historia de la literatura. A los diecinueve años, descartando la posibilidad de ir a la universidad, comenzó a embarcarse en viajes que inspiraron sus obras, pasando algún tiempo en las islas del Pacífico.

De regreso a Estados Unidos trabajó como profesor y en 1841 viajó a los Mares del Sur a bordo del ballenero «Acushnet». Esta experiencia le sirvió para escribir Moby Dick.

Su exploración de los temas psicológicos y metafísicos influyó en las preocupaciones literarias del siglo XX.

Su muerte el 28 de septiembre de 1891 pasó desapercibida. Fue enterrado en un cementerio de la parte norte del Bronx.

Título original: Benito Cereno

© De las ilustraciones: Elena Ferrándiz

© De la traducción: Maite Fernández

Edición en ebook: abril de 2019

© Nórdica Libros, S.L.

C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B

28044 Madrid (España)

www.nordicalibros.com

ISBN: 978-84-17651-51-0

Diseño de colección: Diego Moreno

Corrección ortotipográfica: Victoria Parra y Ana Patrón

Composición digital: leerendigital.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Benito Cereno

Una de las novelas más conocidas de Herman Melville es Benito Cereno, publicada en 1855, y basada en la historia real del español Benito Cerreño, de cuyo buque, el Tryal, se apoderaron en 1804 los esclavos que llevaba por aguas del Pacífico rumbo a Lima, donde esperaba venderlos. En un momento histórico en el que los revolucionarios, primero en Estados Unidos y después en Francia, subrayaban el valor absoluto de la libertad, la esclavitud alcanzaba cifras mucho más elevadas que en los siglos precedentes, planteando, sobre todo en América, la paradoja moral de si libertad era también poder comprar, vender y poseer esclavos. Como señaló Jorge Luis Borges «Benito Cereno sigue suscitando polémicas. Hay quien lo juzga la obra maestra de Melville y una de las obras maestras de la literatura.

Una de las novelas más conocidas de Herman Melville es Benito Cereno, publicada en 1855, y basada en la historia real del español Benito Cerreño, de cuyo buque, el Tryal, se apoderaron en 1804 los esclavos que llevaba por aguas del Pacífico rumbo a Lima, donde esperaba venderlos. En un momento histórico en el que los revolucionarios, primero en Estados Unidos y después en Francia, subrayaban el valor absoluto de la libertad, la esclavitud alcanzaba cifras mucho más elevadas que en los siglos precedentes, planteando, sobre todo en América, la paradoja moral de si libertad era también poder comprar, vender y poseer esclavos. Como señaló Jorge Luis Borges «Benito Cereno sigue suscitando polémicas. Hay quien lo juzga la obra maestra de Melville y una de las obras maestras de la literatura.

Índice

Portada

Benito Cereno

Promoción

Sobre este libro

Sobre Herman Melville

Créditos

Contraportada

Si te ha gustado

Benito Cereno

te queremos recomendar

Victoria sueña

de Timothée de Fombelle

Victoria se giró. Alguien la seguía a hurtadillas. Acercó la punta de un lápiz a la garganta del desconocido.

Era de noche.

—No te muevas, canalla —murmuró ella.

Aunque le temblaban las piernas, Victoria le hizo recular hasta la pared. Se sintió eufórica. Por fin había llegado el día que tanto había esperado…

Victoria llevaba soñando desde hacía mucho tiempo con situaciones peligrosas, con personas armadas que la perseguían, con amigos que se batían en duelo por ella a punta de espada, con osos que la perseguían y la obligaban a huir atravesando un río a nado. Sí, osos. Ella quería una casa construida sobre pilares, un gorro de piel, los pelos desaliñados, misiones en Siberia o en el espacio. Ella quería que unos pigmeos secuestraran a sus padres y no fuese fácil liberarlos. Soñaba con un perro que le llegase a la barbilla y la protegiese de los leones que venían a beber al lago, porque allí sería donde ella se lavaría una vez al mes. O quizá cada dos meses.

Victoria quería una vida llena de aventuras, una vida loca, una vida más grande que ella.

Y a su alrededor todos decían: «Victoria sueña».

Porque Victoria vivía en la calle del Resbalón, en el pequeño pueblo de Manso de la Sierra. El pueblo más tranquilo de todo Occidente. Iba al colegio Pierre Martial, rodeado por los bloques de pisos del barrio de los Espinos. Ningún pigmeo rondaba a sus padres. La obligaban a lavarse todas las noches. Y lo que es peor: ningún extraterrestre se había enamorado todavía de su hermana mayor, de manera que nadie le había hecho el favor de llevársela para siempre a otro planeta.

No, su casa no estaba construida sobre pilares: era una construcción como la de los vecinos de la izquierda, como la de los vecinos de la derecha, como la de los vecinos de atrás. Victoria no tenía ni perro, ni caballo, ni verdaderos amigos. Nada. Para ser honestos, tampoco había ni un solo león en todo el pueblo, ni en el resto de la provincia. Había un lugar que ella se negaba a llamar lago, incluso aunque estuviera rodeado de un «camino del lago», de un «bar del lago», o de una «playa del lago». Todos mentían. Aquel lugar merecería el nombre de lago si estuviese habitado por flamencos rosas, que saldrían volando por la mañana temprano cuando ella aterrizara su hidroavión. Pero era un charco de agua con espuma de lavavajillas alrededor. Solo atravesaba aquel charco algún que otro hidropedal y Victoria no tenía hidroavión.

El hidroavión de Victoria hacía acrobacias en su cabeza dibujando círculos blancos, y la manada de búfalos tan solo atravesaba el techo de su habitación cuando soñaba, con los ojos abiertos, tendida en su cama.

No tenía ni siquiera algún que otro enemigo con la cara tatuada que la amenazara con su sable en un barco pirata, ni siquiera un sombrero de mosquetera para pasearse bajo la luna.

—¿Jo? ¿Eres tú? —dijo ella.

Durante casi veinte minutos, Victoria había esperado un caso serio. ¡Por fin algo! ¡Menos mal! Intentaba librarse de aquella sombra que la seguía desde el principio de la calle.

Era invierno. A las seis, la noche ya era cerrada. Volvía de la biblioteca con una maleta llena de libros. No aceleró el paso en ningún momento, pero, en cuanto giró por una callejuela, dejó atrás las ventanas iluminadas. Sentía la presencia de una amenaza detrás de ella. Victoria había imaginado que era un joven vampiro, un espía inglés o un muerto viviente.

Pero era el pequeño Jo.

—¡Jo!

Furiosa, no quiso retirar su lápiz de color de la garganta del chico. La farola parpadeaba encima de ellos.

No es que Jo fuese pequeño, pero tenía un año menos que ella. Y un año es mucho. Es una eternidad. Para Victoria, que había crecido de golpe, el tiempo pasaba muy lento. Por eso, si pensaba en su vida un año atrás, tenía la impresión de sumergirse en la prehistoria.

Jo vivía con su madre al final de la calle, en el barrio de los Espinos. Siempre llevaba, sin importar que fuera invierno o verano, una bufanda muy larga que le daba un aire al Principito. Iba igual de despeinado, pero con el pelo negro, más negro que aquella noche de invierno.

Para Victoria, Jo sería para siempre «el pequeño Jo», aunque acabase de entrar en sexto. Porque Jo se saltaba los cursos como quien salta la cuerda, con la misma facilidad. Le habían subido tres cursos con respecto a su edad. Entró en el colegio cuando Victoria estaba a punto de acabar cuarto y en poco tiempo pasó dos cursos por encima de Victoria: con una zancada de gimnasia rítmica pasó de tercero a cuarto, apoyó el pie derecho en quinto y acabó en sexto. Todo había sido tan rápido que Victoria apenas lo vio en su clase. Una corriente de aire.

—¿Qué quieres ahora, canalla? —dice ella—. ¿Por qué me seguías?

Jo esperó a que le retirara el lápiz de la garganta.

—¿Eres tú la que se ha llevado los tres apaches? —pregunta él.

—¿Cómo?

—Me han dicho que los tienes en tu casa desde hace un mes.

Los ojos de Victoria se iluminaron. Ella no llegaba a entender de qué apaches hablaba Jo, pero sintió palpitar en sus palabras el placer que surge con todo misterio.

Victoria siempre había diferenciado perfectamente entre su imaginación y la vida verdadera. De hecho, conocía tan bien la diferencia que encontraba la realidad demasiado plana. De este modo, la frase de Jo provocó en ella un cortocircuito. Imaginó alfombras indias en su armario, y le surgió la duda de qué le respondería a su madre cuando esta quisiera saber de dónde venían las plumas en la moqueta.

Victoria susurró a Jo:

—¿Quién ha dicho eso?

—Duparc.

—¿Duparc?

Victoria conocía perfectamente a la señorita Duparc, una mujer tranquila, pelirroja, con un traje color malva y pendientes de plástico. No era el tipo de persona que se involucra en el secuestro de indios. Victoria no quería que se le notase su sorpresa.

—¡¿Será hija de hiena, la señora Duparc?! Me ha delatado.

—Si liberas a los tres apaches mañana —explica Jo—, la señora Duparc ha prometido que no habrá consecuencias.

—No es que esto tenga consecuencias, es que se me va a caer el pelo —dijo Victoria agarrando a Jo por la bufanda—. Si los demás se enteran de que los tengo en mi casa, ya no habrá nada que hacer. ¿A quién se lo has contado?

—A nadie. Pero Lea García los busca también.

—¿Lea?

—Sí.

Todo empezaba a enredarse.

Lea estaba en la clase de Victoria. Lea García era conocida en todo Manso de la Sierra, y es que había salido cantando en un concurso de la tele.

—¿Qué quiere Lea? ¿Enseñarles cómo le cantan los pies?

—Tiene que hacer una presentación.

Esta vez, Victoria dejó escapar al pequeño Jo. Odiaba a Lea García y su manera de acariciarse el pelo como si acariciara a su caniche, pero había que admitir que aquello prometía…

Cerrando los ojos, Victoria imaginó a Lea entrando en clase con tres apaches vestidos de gala detrás de ella, listos para hacer una presentación. Ella arrastraría sus dedos por las franjas de sus trajes, haría pasar por las mesas un hacha de guerra. Los apaches dirían algunas palabras en su idioma. Terminarían con una pequeña danza alrededor del profesor de Historia.

—Si los tienes tú —suplicó Jo—, dímelo.

—¿A quiénes?

—A los tres apaches.

De nuevo Victoria sintió vértigo. Miró a Jo y luego le enseñó su bolsa. Ahí dentro no habría cabido ni un apache recién nacido. Fue en ese momento cuando ella vio, por encima del hombro de Jo, el coche parado en el semáforo en rojo.

Reconoció que era el coche de sus padres por el golpe en el parachoques delantero. La luz interior estaba encendida. El vaho empañaba los cristales.

Al volante, a cinco metros de ella, había un hombre enteramente vestido de cowboy. El conductor no vio a Victoria, que estaba en la sombra. Tenía un fusil en el salpicadero, pegado al parabrisas. Victoria miró a Jo, que no había visto nada. El semáforo se puso en verde. El coche arrancó.

—Bueno —dijo ella.

El conductor era su padre. Victoria se estremeció. Quizá por fin iba a vivir una aventura de verdad.