Die Arbeit an diesem Roman wurde durch Stipendien des Deutschen Literaturfonds und der Robert-Bosch-Stiftung gefördert.

Glossar, Zitatnachweis und Nachtrag im Anhang.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2019

Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Covergestaltung any.way, Hamburg,

nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Lotte Laserstein, Russisches Mädchen mit Puderdose. 1928, Städel Museum – ARTOTHEK, © VG Bild Kunst, Bonn 2019

Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.

Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-644-00368-2

www.rowohlt.de

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

ISBN 978-3-644-00368-2

Das Russische Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte ist ein klobiger 20er-Jahre-Bau, der durchaus an jenen Sarkophag erinnert, den man dem traurig-berühmten Kraftwerk von Tschernobyl verpasst hat. Was hier, mitten in Moskau, begraben ist, sind jedoch keine radioaktiven Abfälle, sondern ein Stück Geschichte der Sowjetunion.

Im Übrigen handelt es sich um das ehemalige Institut für Marxismus-Leninismus. Marx, Engels und Lenin hängen als große Bronzereliefs über dem Eingang, vergrößern optisch das Portal. Aber die eigentlichen Türen wirken zu klein für das Gebäude.

Selbstverständlich ist nur eine von drei Türen geöffnet: das Mauseloch, durch das man ins Innere schlüpft. Zuerst betritt man ein weitläufiges Vestibül, dessen Größe wohl der Bedeutung des Ortes Ausdruck geben soll, das aber vor allem beeindruckt durch seine Leere. Geradeaus, auf dem Absatz über einer kleinen Treppe, ist nachträglich ein Wachhäuschen aus Kunststoff und Glas errichtet worden, in dem ein Polizist sitzt. Vor der Treppe ein Metalldetektor in Kastenform (den man vorzugsweise umgeht). Rechts eine geräumige Garderobe, in der eine Frau sitzt und Kreuzworträtsel löst. Ob sie die Kleidungsstücke bewacht, welche der Besucher selbständig auf die Haken zu hängen hat, bleibt unklar.

Den Neuling weist sie auf das Telefon hin, das neben der Garderobe steht. Dann löst sie weiter Kreuzworträtsel.

Telefon? Man muss anrufen? Wen?

Auf dem Telefontischchen liegt eine siebenstellige Moskauer Nummer aus. Wenn man sie wählt, meldet sich eine Stimme, die einer älteren Frau zu gehören scheint. Sie fragt, ob man bereits einen propusk, einen Passierschein, besitze. Wenn man verneint, weist die Stimme den Besucher im Tonfall mühsam beherrschter Ungeduld an, dem Polizisten in dem Wachhäuschen ein Zeichen zu geben, sobald sie, die Stimme, diesen Polizisten anrufe, um bei demselben die Ausstellung eines propusk anzufordern. Dabei hat man, wie die Stimme mehrmals – und angesichts der Begriffsstutzigkeit des Besuchers schon aufs äußerste gereizt – wiederholt, auf keinen Fall aufzulegen.

Kurz darauf sieht man, wie der Polizist in seinem Wachhäuschen den Hörer abhebt, und hört im Telefonhörer mit, wie die Stimme ihn um die Ausstellung eines propusk für den Anrufenden bittet.

Der Polizist dreht sich zum Anrufenden hin, und der Anrufende gibt dem Polizisten, wie angewiesen, ein Zeichen, sagen wir mal, er hebt die Hand. Nun darf er auflegen, und es wird ihm, gegen Vorlage seines Reisepasses, ein propusk ausgestellt, mit dem er in die fünfte Etage fahren darf, wo sich der Lesesaal befindet.

Dort erkennt der Besucher, dass die Stimme keiner älteren Frau, sondern einem Mann zwischen dreißig und sechzig gehört, der, obwohl man sich in einem Lesesaal befindet, dem Besucher mit derselben durchdringenden und immer an der Grenze zum Überschnappen leckenden Stimme weitere Anweisungen erteilt.

Zunächst hat man zwei Formulare auszufüllen, in denen neben Heimatadresse und Telefon insbesondere nach Grund, Ziel und Zeitraum der Recherche gefragt wird. Dann hat man, selbstverständlich auf Russisch, einen handschriftlichen Antrag zu verfassen, dessen Text frei wählbar ist; allerdings liegt für alle Fälle ein Vordruck bereit, der wörtlich abgeschrieben werden darf. Persönliche Gründe sind gegebenenfalls einzusetzen.

Nun bekommt man einen Schlüssel, dessen Empfang man quittieren muss. Auf dem Schlüsselanhänger findet man die Nummer des Schließfachs, in dem die Akten bereitliegen – die man natürlich vorher bestellt haben muss. Wenn diese Bestellung (zum Beispiel von Deutschland aus) tatsächlich geklappt hat, dann findet man seine Akten in einem der gepanzerten Fächer, die sich in einem halbdunklen Raum befinden, der, obgleich in der fünften Etage gelegen, wie ein Kellerraum wirkt.

Zum Aufschließen dieses Dokumentenraums braucht man jedoch einen weiteren Schlüssel, den man einer Plastikbox auf dem Schreibtisch des Mannes mit der weiblichen Stimme entnimmt. Mit Hilfe des Schließfachschlüssels öffnet man sein Fach und entnimmt die Akten. Beim Verlassen des Raums achtet man darauf, dass man nicht versehentlich jemanden einschließt. Dann legt man den Dokumentenraumschlüssel zurück in die dafür vorgesehene Plastikbox und hängt seinen Schließfachschlüssel in einen – nunmehr für jeden zugänglichen – Schlüsselkasten.

Selbstverständlich darf man die wertvollen Dokumente nicht einfach mit dem Smartphone abfotografieren oder gar scannen. Zum Kopieren füllt man ein Bestellformular aus, geht damit zur Kopierstelle. Dort wird, nach Sichtung der zu kopierenden Dokumente, ein Quotient ermittelt, der den Zustand des Materials und die Eile des Auftrags erfasst, woraus sich wiederum der Preis der Kopien ergibt, den man aber erst erfährt, wenn man diese Kopien nach zwei bis drei Monaten abholt. Dann nämlich bekommt man im Lesesaal eine Bearbeitungsnummer, mit welcher man zur Buchhaltung geht. Hier erhält man einen Vordruck in doppelter Ausfertigung. Damit geht man zu einer Sparkassenfiliale, um das Geld einzuzahlen. Man lässt sich den Zahlungseingang auf beiden Vordrucken bestätigen, gibt einen davon in der Buchhaltung ab und geht mit dem anderen, von Sparkasse und Buchhaltung gestempelten, zum Lesesaal, wo man gegen Unterschrift seine Kopien bekommt.

Dies ist die Geschichte, die du nicht erzählt hast. Du hast sie mit ins Grab genommen. Du warst sicher, dass sie niemals wieder ans Licht kommt. Du hast dein Leben lang daran gearbeitet, sie vergessen zu machen, sie zu löschen aus deinem, aus unserem Gedächtnis. Fast ist es dir gelungen.

Lange Zeit wusste ich nicht einmal, dass du in Russland gewesen bist. Ich war erstaunt, als ich dich mit meiner anderen, der russischen Großmutter, Russisch sprechen hörte. Dass du Spanisch sprichst, wusste ich. Zuweilen hast du sogar behauptet, du träumtest auf Spanisch. Auch Englisch konntest du, sogar ein wenig Französisch. Aber Russisch?

Du warst meine mexikanische Großmutter. In deinem Wintergarten brummte leise der Zimmerspringbrunnen zwischen tropischen Pflanzen. Dort haben wir gesessen, und du hast mir von Mexiko erzählt, von Ritten durch den Dschungel, von Raubüberfällen und Regengüssen, von Schlangen, Skorpionen und Haifischen. Von den Azteken und ihrer rätselhaften, untergegangenen Welt.

Von der Sowjetunion aber, wo du, deutsche Kommunistin, nach der Machtergreifung der Nazis immerhin viereinhalb Jahre gelebt hast, kein Wort.

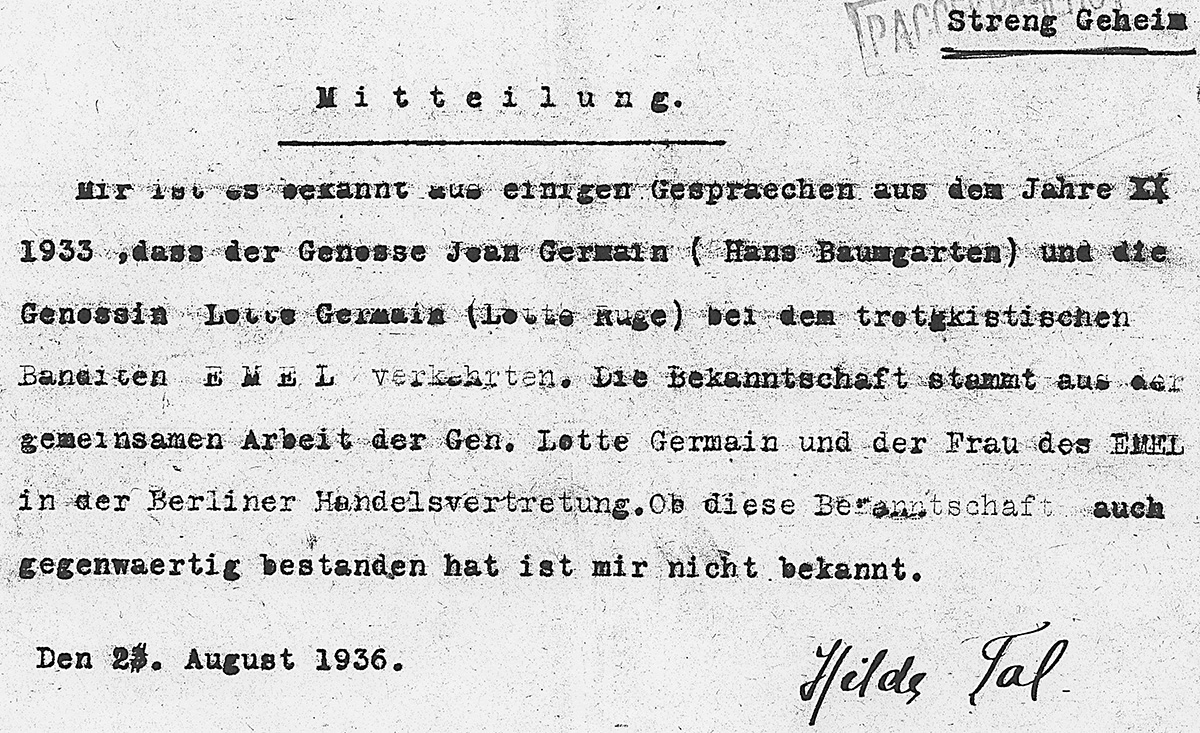

Auf meinem Schreibtisch liegen zwei Stapel Papier. Zweihundertsechsundvierzig Blatt insgesamt, handschriftlich durchnummeriert. Oben rechts ein Vermerk, auf Russisch: Streng geheim. Blau darübergestempelt: Aufgehoben.

Hast du wirklich geglaubt, es sei unwiederbringlich verschollen?

Ich sehe was, was du nicht siehst. Das Spiel hast du mir beigebracht. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist:

Deine Kaderakte, Charlotte.

РГАСПИ ф. 495 / оп. 205 / д. 488 / л. 62

– Charlotte –

In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1936 entdeckt Charlotte Germaine, wie sie sich neuerdings nennt, in der Deutschen Zentralzeitung unter den sechzehn Angeklagten in der Strafsache des trotzkistisch-sinowjewistischen terroristischen Zentrums den Namen M. Lurie.

Sie befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Schwarzmeerdampfer Grusia, der allerdings noch fest vertäut am Kai von Batumi liegt; er wird erst am nächsten Morgen in See stechen. Sie sitzt in ziemlich unbequemer Haltung am Klapptisch und hält die Zeitung schräg zum Bullauge hin, durch das ein kaltes bläuliches Licht fällt, das man für Mondlicht halten könnte; es stammt aber von einer Hafenlaterne.

Sie ist im Schlafhemd, Baumwolle, weiß.

Das Grummeln der Schiffsmotoren ist zu hören. Aus der oberen Koje dringt ein fiependes Schnarchen. Das ist Wilhelm. Er hat sich den Decknamen Jean Germaine zugelegt, aber alle nennen ihn Hans, außer Charlotte, die nach wie vor Wilhelm sagt. Es ist schwierig, einen Metallarbeiter mit anhaltinischem Dialekt Jean Germaine nennen.

Wilhelm hat Wodka getrunken, und zwar zu viel. Auf unsere Heimat, auf Stalin! Dem kann sich niemand entziehen, ein Mann schon gar nicht. Aber auch Charlotte hat sich nicht ganz entziehen können. Nach der Stadtbesichtigung – bei 36 °C – gab es noch einen, wie soll man es nennen, Empfang beim Kreissekretär, Georgier, Schnauzbart, Stimme wie eine Lokomotive: Hoho, er wisse Bescheid: Fünfte Etage Komintern! Augenzwinkern. Auf euch, Genossen! Und auf den Genossen Stalin!

Dazu Gurken, Lauchzwiebeln und Sülze.

Eingeschlafen ist sie schnell, ein kurzer Alkohol-Schlaf, aus dem sie schnell wieder erwachte. Eine Weile hat sie sich hin und her gewälzt, gehofft, sie könne die sich anbahnenden Kopfschmerzen durch Autosuggestion besiegen. Als dann aber auch noch die Blase zu drücken begann, gab sie sich einen Ruck und machte sich auf den Weg zur Toilette, die leider außerhalb der Kabine lag.

Als sie zurückkam, fiel ihr Blick auf die Deutsche Zentralzeitung. Sie lag auf dem Klapptisch, das Licht schien darauf. Charlotte begann zu lesen. Wollte sich müde lesen.

Sie hatte schon seit Tagen in keine Zeitung geschaut. Auf Reisen ist so leicht keine zu kriegen, selbst die Parteipresse ist aufgrund des Papiermangels in der Sowjetunion knapp. Daher ist sie vom Inhalt des Leitartikels so überrascht, dass sie einen Augenblick meint, die Bibliothekarin in Batumi habe Wilhelm ein Archiv-Exemplar geschenkt. Denn es ist hier von der Strafsache gegen Sinowjew und andere die Rede. Sitzt denn Sinowjew nicht seit zwei Jahren im Gefängnis? Der Mann mit der hohen Pelzmütze auf dem Lockenkopf. Der Schönste von allen, fand sie immer. Es hat sie damals schockiert, dass er verurteilt worden war, immerhin ein Mitstreiter Lenins, eine Zeitlang sogar Chef der Komintern.

Jedoch, es ist die aktuelle Ausgabe: Prozess gegen Sinowjew und andere. Keine Lektüre für die Nacht, Charlotte überblättert den Leitartikel. Aber auch die nächsten Seiten sind voll von dem Prozess. Die Anklageschrift ist abgedruckt, gekürzt, aber noch immer zwei Seiten. Charlotte überblättert auch die Anklageschrift – will sie überblättern, als ihr Blick sich an dem Namen M. Lurie verhakt.

Sie kennt einen M. Lurie.

Moissej Lurie. Der eigentlich Alexander Emel heißt. Genauer gesagt, eigentlich heißt er Moissej Lurie, aber die meisten kennen ihn nur unter seinem Parteinamen Alexander Emel. Dass aber dieser Alexander Emel mit jenem M. Lurie identisch sein könnte, einem vom Ausland gesandten Agenten Trotzkis, wie es in der Zeitung heißt, der an der Spitze einer von einem aktiven deutschen Faschisten organisierten Kampfgruppe gestanden habe – das ist absurd. Wie sollte Alexander Emel, selbst Jude, selbst von den Nazis verfolgt, an der Spitze einer von einem aktiven deutschen Faschisten organisierten Kampfgruppe gestanden haben?

Charlotte hört ihr Herz pochen, so laut, dass es Wilhelms Schnarchen ein paar Schläge lang übertönt. Vorbereitung von Anschlägen auf Stalin, Molotow, Woroschilow … Unglaublich, was vor sich geht. Fast spürt sie etwas wie Wut. Wozu die ständigen Parteisäuberungen und Überprüfungen. Zwei volle Jahre geht das jetzt schon. Wie viele Formulare! Wie viele Lebensläufe! Wie viele Kommissionen! Ja, sie ist damit einverstanden. Nur muss sich doch irgendwann ein Erfolg einstellen …

Sie blättert um, die letzte Seite der Anklageschrift. Hier sind sie noch einmal aufgeführt, alle sechzehn, nummeriert, mit Vor- und Vatersnamen und dem Geburtsjahr. Nummer fünfzehn: Lurie, Moissej Iljitsch. Und dahinter steht in Klammern: alias Emel, Alexander.

Sie hat diesen Urlaub herbeigesehnt. Sie ist mit den Nerven am Ende. Die Atmosphäre auf Punkt Zwei ist unerträglich geworden, so schlimm, dass sogar Wilhelm erwogen hat, seine Entlassung aus der OMS zu beantragen und wieder als Dreher zu arbeiten. Als geheimer Kurier wird er schon lange nicht mehr eingesetzt (genauer: seit ihrem, Charlottes, Zusammenbruch in Stockholm; noch immer fühlt sie sich deswegen ein wenig schuldig). Auch als Politinstrukteur haben sie ihn abgesägt und durch diese blondierte Russin ersetzt: die Krumina, entsetzliche Intrigantin. Und zu allem Überfluss hat man ihn noch von seinem Posten als Lagerverwalter entfernt, weil er, was leider wahr ist, keine Ahnung von Funktechnik hat. Jetzt soll er nach Punkt Eins versetzt werden. Das ist einfach zu viel.

Sie haben ihren vollen Jahresurlaub genommen, einen ganzen Monat. Sie haben eine Dampferfahrt von Batumi nach Jalta gebucht. Und dann noch drei Wochen im Gästehaus der Gewerkschaft der Politarbeiter in Jalta. Charlotte war noch nie am Schwarzen Meer. Sie stellt sich vor: Drei Wochen nichts tun. Strand. Rauschen. Ob es wirklich schwarz ist, das Meer? Sie weiß nicht, ob sie das wünscht oder befürchtet.

Und dann hieß es auf einmal: Urlaubssperre in der gesamten OMS wegen der Lage in Spanien. Und Wilhelm fing tatsächlich an zu hoffen, dass man sie nach Spanien schickt, in den Bürgerkrieg. Und auch Charlotte dachte auf einmal: Vielleicht wäre es besser. Besser als das hier.

Draußen regnet es. Die Tropfen knallen aufs Fensterblech. Warten.

Und dann geschah das Wunder: Melnikow erteilte eine Ausnahmegenehmigung. Hoffentlich nicht, weil er verliebt ist. Dachte sie. Gewiss schmeichelt es ihr, dass sie offenbar noch immer eine gewisse Wirkung auf Männer ausübt – trotz ihrer einundvierzig Jahre. Beinahe zweiundvierzig. Aber andererseits: Verliebte Männer sind furchtbar, tun entsetzliche Dinge. Leider merkt sie es immer zu spät, wenn Männer in sie verliebt sind. Immer erst, wenn sie furchtbare Dinge tun.

Am 15. August ging es los. Zwei Tage Zugfahrt im Schlafwagenabteil. Regen, Regen … Der Blick durch flirrende Ströme von Wasser auf irgendeine entsetzliche Einöde. Das soll Kuban sein? Eine der fruchtbarsten Regionen der Sowjetunion, heißt es. Wo sind die wallenden Kornfelder? Wo sind die blitzblanken neuen Traktoren, wie sie auf den Plakaten zur Kollektivierung immer zu sehen sind? Fragt sie nicht. Denkt sie.

Da Gori auf ihrer Strecke liegt, beschließen sie, das Geburtshaus von Stalin zu besuchen. Wie sie zu dem Entschluss gekommen sind, weiß Charlotte nicht mehr, aber im Grunde ist es unmöglich, etwas anderes zu beschließen. Gott sei Dank hörte der Regen auf. Das Land ist zu groß, es kann ja nicht überall regnen.

Sie stolperten durch die Straßen. Geburtshäuser berühmter Persönlichkeiten hat Charlotte genug gesehen, sie stellt sich irgendwas vor mit einer Gedenktafel: Vater der Völker, Lokomotivführer der Weltrevolution. Aber dann ist sie doch überrascht: eine winzige, graue Kate, schiefe Treppe, abgeschabte Tür. Das war’s.

Und Jilly, plötzlich Tränen in den Augen, sagt: Jetzt verstehe ich, warum sie ihn lieben. Er ist einer von ihnen.

Jill Greenwood, ihre Reisebegleiterin. Neunzehn Jahre alt, das Küken auf Punkt Zwei. Wirklicher Name: Jean Hyman. Ihre Biographie passt in zwei Sätze: Erstens: Sie hat die Stoke Newington School in London besucht (und, ja, zwei Monate die Marx House School). Zweitens: Seit vier Monaten ist sie Kursantin an der Funkerschule der OMS. Und drittens ist sie bereit, für die Sache der Arbeiterklasse zu sterben. Wäre schade um sie, denkt Charlotte.

Dann noch von Gori nach Batumi mit dem Personenzug. Eine Invasion plötzlich: Menschen, die in den Waggon drängen, eine unheimliche, seltsam riechende Menge in Kaftanen und zerfledderten Barchenthemden, und alle, so schien ihr, irgendwie verunstaltet, versehrt: zahnlos oder verkrüppelt, fingerlos, beinamputiert oder von Ausschlag entstellt. Nicht, dass es in Moskau solche Gestalten nicht gäbe. Sie lungern auf Bahnhöfen herum oder stehen in endlosen Schlangen. Charlotte zieht es vor, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Menschenmaterial. Sie ist nicht sicher, ob der Ausdruck in politischer Hinsicht korrekt ist. Aus diesem Menschenmaterial müssen wir den Sozialismus erbauen: Doch, das hat sie so schon einmal gelesen.

Und schließlich noch dieser entsetzliche Nachmittag in Batumi: Archäologisches Museum … die neue Bibliothek … der Botanische Garten mit dreitausend tropischen Baumarten … Es war gut gemeint. Es ist immer gut gemeint. Auch die säuerliche Rindfleischsülze, die sie unbedingt essen sollten. Fast hätte sie sich übergeben.

Dann, endlich, durften sie ihre Kabinen beziehen, Jilly zusammen mit einer unbekannten jungen Russin. Sie selbst zusammen mit Wilhelm, der jetzt in der oberen Koje liegt und schnarcht, während sie, nachdem sie die Zeitung wieder ordentlich zusammengelegt hat, in die Koje darunter gekrochen und in Rückenlage erstarrt ist.

Alexander Emel ein Verschwörer?

Zuerst fallen ihr seine Hände ein: schmale weiße Hände, zart. Sie bewegen sich, umspielen einander, sie formen das Thema gewissermaßen unsichtbar in die Luft. Er redet über die Bibel. Sie gehen am Kanal entlang (welcher Kanal?). Nein, das sei kein Aufruf zur Selbstliebe, sagt Emel. Sondern eine ungenaue Übersetzung. Im altgriechischen Original, sagt er, heiße es nicht Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern: Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Verblüffend. Der Mann ist stellvertretender Leiter der Agitprop-Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands. Er ist genauso alt wie sie, knapp über vierzig, aber er kommt ihr älter vor, reifer. Er hat über die Darstellung Ägyptens im Alten Testament promoviert (summa cum laude). Bildung hat sie immer fasziniert. Sie selbst fühlt sich ungebildet. Sie hat bloß die Mädchenschule besucht, verfügt über das unsichere Wissen einer Autodidaktin.

Jetzt erinnert sie sich: Teltowkanal … Frühjahr 1930? Überall zartes Grün. Weidenkätzchen, die Pappeln rascheln. Das letzte Frühjahr in Deutschland … Wilhelm und Isa – meine Güte, Isa – gehen ein ganzes Stück vor ihnen, weil Emel immer wieder beim Reden stehen bleibt. Sie wird niemals so leicht und beiläufig über die Geschichte Ägyptens reden können, über reale und fiktive Ereignisse, über den Unterschied zwischen Metapher und Gleichnis. Sie hat Sprachen gelernt, seit sie in der sowjetischen Handelsvertretung in Berlin angestellt war. Sie kann inzwischen gut Englisch und einigermaßen Russisch. Aber Emel beherrscht außer Russisch und Englisch auch noch Französisch, Griechisch, Hebräisch und sogar etwas Aramäisch.

Natürlich beweist die Tatsache, dass er gebildet ist, nichts. Es gibt auch gebildete Mörder. Aber Alexander Emel? Mit seinen Jesushänden.

Sie findet keinen Schlaf. Immer wieder sieht sie ihn vor sich. Immer wieder versucht sie, den zierlichen Mann, sein verletzliches Gesicht, die zarten Hände mit dem in Übereinstimmung zu bringen, was sie in der Zeitung gelesen hat. Es geht nicht.

Ihr fällt ein, dass es vor vielen Jahren einen Artikel von Emel gegeben hat, der kritisiert wurde. Oder waren es zwei? Sie weiß nicht, weswegen. Sie kann sich kaum an den Inhalt erinnern, nur daran, dass sie nicht verstehen konnte, was daran eigentlich falsch war. Feinheiten. Sie war damals noch nicht sehr lange in der Partei. Irgendwie ging es um die Stalin’sche Landwirtschaftspolitik. Aber hat er die Stalin’sche Landwirtschaftspolitik denn nicht verteidigt? Wie dem auch sei. Ein politisch fehlerhafter Artikel ist kein Verbrechen. Kein Mordanschlag auf Stalin.

Manchmal konnte er ziemlich frech sein. Dann griente er wie ein Gymnasiast. Sie erinnert sich an ihre letzte, zufällige Begegnung im Kulturpark Moskau. Die ersten warmen Tage. Das Stalinporträt aus Frühblühern. Oh, Blümchenkunst, sagte Emel. Da war es, das Gymnasiastengesicht. Der Schalk in den Augen. Sie hat gleich gesehen, wie sich Wilhelms Miene verfinsterte. Gerade hatte er das florale Werk bewundert, und dann kommt Emel: Blümchenkunst.

Und jetzt – warum erst jetzt? – fällt ihr ein, dass Emel von seiner Suspendierung sprach: als Universitätsprofessor. Aber hat er nicht behauptet, es sei ein Irrtum? Er habe schon einen Brief an Dimitroff persönlich geschrieben. Und Charlotte hatte noch gedacht: Sieh mal an, er schreibt einen Brief an Dimitroff persönlich.

Das war irgendwann im Winter. Bei einem ihrer Besuche in Emels Wohnung muss es gewesen sein. Und dann, nach jener Begegnung im Kulturpark, befand Wilhelm plötzlich: Wir sollten die Finger von Emel lassen. Und natürlich hat sie gedacht, er sei sauer, wegen der Blümchenkunst. War er auch. Er war öfter mal sauer auf Emel. Eifersüchtig, grundlos natürlich. Aber er merkte wohl, dass sie Emel bewunderte. Versuchte mitzuhalten, und Emel, immer sehr höflich, gab sich Mühe, ihn seine Überlegenheit nicht spüren zu lassen.

Und dann hatte er noch eine Runde dieser neumodischen roten Limonade spendiert. Und sich darüber lustig gemacht, dass alle Frauen auf einmal blaue Schuhe trugen. War das eine versteckte Kritik? An der Planwirtschaft? Aber tatsächlich, wenn man sich umsah: plötzlich überall blaue Schuhe und weiße Söckchen …

Als sie aufwacht, ist sie allein in der Kabine. Wilhelm ist offenbar schon im Bad. Die Sonne scheint herein. Das Schiff hat abgelegt, sie spürt, dass es entschlossen Fahrt macht. Der Wind pfeift. Das Meer ist blau: dunkelblau. Die Zeitung liegt unberührt auf dem Klapptisch. Sie öffnet den Schrank, legt die Zeitung hinein. Tut probehalber so, als wüsste sie von nichts. Stellt ihren kleinen Koffer auf den Klapptisch, nimmt das Waschzeug heraus. Zeitung? Was denn für eine Zeitung?

Als sie aus dem Bad zurückkommt, ist Wilhelm schon angezogen. Wie gebannt schaut er hinaus aufs Meer. Charlotte zieht ihr weißes, gepunktetes Sommerkleid über, zum ersten Mal. Ihr Urlaubskleid. Seit Wochen sieht sie sich in diesem Kleid auf dem Deck des Schwarzmeerdampfers spazieren. Sie trägt Lippenstift auf. Auch den Lippenstift hat sie sich aufgespart bis zum Urlaub. Noch vor nicht allzu langer Zeit hatte sie das Benutzen von Lippenstift als eitel, ja sogar als unkommunistisch angesehen. Aber vor einem Jahr hat Stalin in einer Rede jenen schnell berühmt gewordenen Satz gesagt: Das Leben ist besser, das Leben ist fröhlicher geworden! Und seitdem tauchen in Moskau immer mehr staatliche Mode- und Kosmetikgeschäfte auf. Immer mehr Moskauerinnen schminken sich oder färben sich die Haare, und irgendwann begann auch Charlotte, sich zu fragen, ob ihre Abneigung gegen Kosmetik vielleicht ihrer preußisch-protestantischen Erziehung entstamme und also zu überwinden sei.

Voilà! Sie dreht sich um die eigene Achse. Wilhelm schaut sie mit glänzenden Augen an. Er liebt sie, bewundert sie noch immer. Manchmal fühlt sie sich ein bisschen schlecht, weil sie nicht sicher ist, ob sie ihn mit gleicher Kraft zurückliebt. In Jalta, im Gästehaus der Gewerkschaft der Politarbeiter, will sie gut zu ihm sein, wie sie es nennt. Sie wird es ihm erlauben. Das Unaussprechliche. Weiß Wilhelm eigentlich, dass Alexander Emel in Wirklichkeit Moissej Lurie heißt? Laut sagt sie:

Gehen wir frühstücken.

Das Schiff schlingert jetzt leicht. Die Flure sind endlos. Sie folgt Wilhelm blindlings durch das Labyrinth der Decks und Gänge, aber natürlich verlaufen sie sich. Am Ende müssen sie jemanden fragen, das heißt, sie, Charlotte, muss fragen, weil Wilhelm trotz aufrichtigen Bemühens noch immer nicht die Sprache der Heimat aller Werktätigen erlernt hat. Er hat einfach kein Talent für Sprachen.

Vor dem Restaurant müssen sie warten, obwohl es freie Plätze gibt. Dann den Zimmerschlüssel vorzeigen, Unterschrift. Es gibt Frühstück Nummer eins und zwei und dann noch eins für die erste Klasse (mit Zuzahlung). Sie wählen beide Nummer zwei, Frühstück Ewropejskij. Schwarzbrot, dazu ein Stück Wurst, das den typisch säuerlichen Geschmack russischer Wurstwaren hat (so haben in Deutschland manchmal die Bockwürste geschmeckt), und ein halbausgereiftes Stück Käse, anscheinend halb Kuh, halb Schaf, dem Geruch nach.

Georgisch, behauptet Wilhelm (sie hat ihm Ewropejskij nicht übersetzt).

Der Kaffee ist, wie üblich, kaum von Tee zu unterscheiden. Wilhelm, der zu der Zeit, da sie von der OMS noch als Kuriere eingesetzt wurden, das Drei-Gänge-Menü in einem Brüsseler Sternehotel als Affenfraß abzutun imstande war, zeigt sich äußerst zufrieden.

Charlotte spielt mit. Charlotte spielt Urlaub. Leider ist Jilly noch nicht an Deck. Ihr Frohsinn, ihre schnatternde Heiterkeit fehlen ihr plötzlich. Für einen Augenblick droht eine stockende Leere, die sie sogleich auszufüllen versucht. Charlotte spielt gute Laune.

Sie spielt: Ach, ist das schön, dass wir mal zu zweit hier sitzen!

Sie spielt Frühstück. Sie spielt Tee trinken.

Sie spielt Aufs-Meer-Schauen.

Sie spielt Entzückt-aufs-Meer-Schauen und sagt: Ich habe es mir immer schwarz vorgestellt.

Quatsch, sagt Wilhelm.

Nach dem Frühstück geht Wilhelm auf Erkundungstour: Schiff besichtigen. Charlotte holt sich das Buch, das sie für die Reise mitgenommen hat, aus der Kabine: Tscheljuskin von Tretjakow, ein Bericht über die heldenhafte Rettung der im Nordpolareis eingeschlossenen Besatzung des gleichnamigen Schiffs. Vor drei Jahren hatte das Drama begonnen; gerade war sie aus Deutschland in die Sowjetunion geflohen. Ein halbes Jahr lang hatte die ganze Sowjetunion die Fahrt, die Havarie und schließlich die Rettung der Besatzung verfolgt, und Charlotte erinnert sich noch gut daran, wie ihr bei der Radioübertragung vom triumphalen Empfang, den man den Geretteten und den Rettern in Moskau bereitete, die Tränen herunterliefen.

Sie setzt sich in einen der Liegestühle an Deck, aber der Wind erweist sich als überraschend kühl, sodass ihr, da sie keine Lust hat, noch einmal den langen Weg zu machen, um ihre Strickjacke zu holen, nichts anderes übrigbleibt, als ins Innere zu wechseln. Und da ist auf einmal Jilly! Hat das Frühstück verpasst und sich ein belegtes Brot am Buffet geholt.

Sie sieht verschlafen aus, noch kindlicher als sonst. Ihre Wangen sind rosig. Sie ist so jung, dass man sie für Charlottes Tochter halten könnte, auch wegen ihrer so ganz und gar unbritischen schwarzen Locken. Und tatsächlich glaubt Charlotte manchmal, sich selbst in ihr wiederzuerkennen, obgleich es ganz ungewiss ist, ob die beinahe noch babyhaften Pölsterchen, die Jilly umhüllen, mit der Zeit wegschmelzen oder anschwellen werden. Auch sind ihre Proportionen bei näherem Hinsehen nicht so ideal wie Charlottes, aber sie ist jung, schwindelerregend jung; und Charlotte kommt gerade in das Alter, da sie versteht, was Jugend bedeutet: nämlich gerade die Zeit, da man nicht versteht, was Jugend bedeutet.

Sie ist gern in Jillys Nähe, kann nie genug davon kriegen. Sie hat sogar schon überlegt, ob sie zusammen mit Jilly in eines dieser kleinen Holzhäuser an der Moskauer Peripherie ziehen könnten, wenn ihre Zeit auf Punkt Zwei einmal enden sollte. Ob Kurt und Werner eifersüchtig wären? Nicht, dass sie glaubte, ihre Söhne wollten mit ihr zusammenleben, jetzt, da sie erwachsen sind. Trotzdem könnten sie eifersüchtig sein: nachträglich.

Schon an dem scheuen Rundumblick, mit dem Jill prüft, ob Wilhelm in der Nähe ist, erkennt Charlotte, dass sie mit ihr reden will. Seit Tagen spürt sie, dass Jilly etwas auf dem Herzen hat. Meist geht es in solchen Fällen um kleine Zweifel, die die junge Kommunistin bewegen: Warum es in sowjetischen Kantinen Zuteilungen gemäß «Leistung» gibt (dass also der Chef mehr Fleisch oder Gebäck bekommt als die Sekretärin). Oder wieso der legale Abbruch der Schwangerschaft in der Sowjetunion wieder abgeschafft wurde. Und tatsächlich ist das auch für Charlotte ein Schock gewesen; sie erinnert sich noch, wie sie diese Errungenschaft in der kommunistischen Frauengruppe Neukölln gepriesen hat.

Heute aber, stellt sich heraus, geht es um etwas anderes, genauer gesagt, um jemanden, nämlich um Müller, eigentlich Melnikow, den neuen Chef der OMS, jenes mächtigen Geheimdienstes, für den sie arbeiten. Dieser Mann, so behauptet Jilly, stelle ihr seit einigen Wochen nach.

Deshalb also hat Melnikow den Urlaub genehmigt? Der Gedanke ist zuerst da. Nicht weil er in sie, sondern weil er in Jill Greenwood verliebt ist? Und obwohl sie sich keineswegs wünscht, von diesem hohlwangigen, struppigen Mann mit Zuneigung belästigt zu werden, ist Charlotte ein kleines bisschen gekränkt. Sie spielt Erstaunen. Ungläubigkeit. Sie reißt die Augen auf, sie lehnt sich zurück, kopfschüttelnd. Aber sie ist wirklich erstaunt: Melnikow? Der Mann ist doch mindestens fünfundvierzig! Verheiratet, zwei Kinder … Ein Mann in dieser Position!

Jill beugt sich zu ihr hin und teilt ihr flüsternd die Details mit: Er habe jedes Mal, wenn er auf Punkt Zwei war, mit ihr gesprochen.

Und weiter?

Er habe ihr eine Karte für den Komsomol-Kongress besorgt.

Und weiter?

Er habe sich in die Hand versprechen lassen, dass sie ihm eine Postkarte aus dem Urlaub schreibt.

Das ist alles?

Ja, das ist alles. Aber sie habe so ein Gefühl …

Kindchen! Charlotte ist wieder ganz in der gewohnten Rolle. Wenn du wüsstest, was verliebte Männer tun!

Aber Jill fängt wieder von vorn an, die Postkarte, der Jugendkongress … Charlotte ist schon nicht mehr bei der Sache. Jillys Aufruhr beginnt ihr auf die Nerven zu gehen, ja, sie ärgert sich sogar ein wenig darüber, dass das Mädchen sich allen Ernstes einbildet, Melnikow sei in sie verliebt. Komsomol-Kongress!

Jilly, ist dir schon mal aufgefallen, dass du die Jüngste bist auf Punkt Zwei? Wen soll er denn sonst zum Komsomol-Kongress schicken? Etwa Wilhelm?

Und erst als Jilly hell auflacht, wird Charlotte gewahr, wie komisch das wirklich ist. Wie komisch und traurig auch. Es rückt ihr ins Bewusstsein, wie alt Wilhelm geworden ist, denn eben war er noch jung, Jilly weiß es bloß nicht. Eben noch war er ein junger Rotfrontkämpfer in lederner Motorradkluft, mit einer BMW R 32. Und plötzlich ist er so alt, dass die Vorstellung von Wilhelm auf dem Jugend-Kongress Heiterkeitsanfälle hervorruft.

Auch Charlotte muss lachen. Jill läuft ein Tränchen die Wange herunter. Aber dann verdreht sie die Augen in Richtung Tür: Wilhelm kommt! Die beiden Frauen reißen sich zusammen.

Aber als er sich nähert, als er leibhaftig vor ihnen steht mit seiner kahlen Stirn und den großen Ohren, die, seit die Haare dünn werden, noch größer erscheinen, kichern sie wieder los, wie die Schulmädchen. Versuchen, ihr Kichern zu unterdrücken, müssen erst recht lachen. Sie muss ihm mal sagen, dass er die Ohren ausrasiert, denkt Charlotte, dann begegnen sich ihre Blicke, Jills und ihrer, sie prusten schon wieder los, und für einige Augenblick hat Charlotte das, was sie am liebsten vergessen will, vergessen.

Wilhelm schüttelt den Kopf, wartet geduldig, bis die beiden sich eingekriegt und sich die Tränen aus den Augen gewischt haben. Dann wartet er noch eine Sekunde. Dann fragt er:

Wo ist eigentlich meine Zeitung?

Was denn für eine Zeitung?

Die Bibliothekarin hat mir doch eine Zeitung geschenkt.

Ach die! Keine Ahnung. Vielleicht hast du sie irgendwo liegenlassen?

Ganz bestimmt nicht, sagt Wilhelm.

– Wassili Wassiljewitsch –

Wassili Wassiljewitsch Ulrich, Vorsitzender des Militärkollegiums des Obersten Gerichts der UdSSR, nutzt die kleine Unruhe zwischen zwei Vernehmungen, um unauffällig seinen Hosengurt zu lockern und den Knopf im Bund seiner Uniformhose zu öffnen.

Ja, er ist zu dick, und er wird leider immer dicker. Auf den Fotos von sich, die er seit einigen Tagen unvermeidlich in der Zeitung findet, sieht er aus wie eine Kartoffel in Uniform. Sein Gesicht hat die Form einer Kalebasse, und der zweifingerbreite Oberlippenbart, den er vor einigen Jahren noch schneidig fand, sieht aus wie ein Nachtfalter, der sich unter seine Nase verirrt hat. Die neue Hose ist schon wieder zu eng geworden. Der Gurt, den er festzuzurren pflegt, um stehend schlanker zu erscheinen, schnürt ihm sitzend die Eingeweide ab. Er leidet unter Blähungen, falls es nichts Schlimmeres ist. Trinken tut er auch mehr, als gesund ist, aber was soll man machen.

Wassili Wassiljewitsch ist überarbeitet. Seit Wochen, ja seit Monaten, ist er mit der Vorbereitung dieses Prozesses beschäftigt. Kein Urlaub, kein gar nichts. Auf der Datsche waren sie gerade zwei Mal, oder waren es drei? Und dann gab’s natürlich Krach: Für sein Hobby hat Annuschka leider wenig Verständnis – die Tragik aller Schmetterlingssammler.

Stattdessen: nächtelange Sitzungen. Immer neue Szenarien, immer neue Angeklagte. Zuerst sollten es zehn sein, dann dreizehn, nun sind es sechzehn. Immer wieder hat Stalin Änderungen und Zusätze gewünscht. Immer wieder hat Wyschinski die Anklageschrift umgeschrieben. Immer wieder sind mit den Beschuldigten neue Fassungen ihrer Geständnisse vereinbart worden: mit dem müden Sinowjew, der echte Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren; mit dem aufmüpfigen Smirnow, der um jedes Detail zäh verhandelt hat. Ein fragiles Gespinst aus Treffen und Übergaben und Direktiven, Wassili Wassiljewitsch sieht selbst kaum noch durch.

Nur muss er die Verhandlung leiten. Öffentlich! Stalins Idee: ein öffentlicher Prozess! Die Vernehmungsprotokolle werden täglich in der Prawda abgedruckt, das muss man sich einmal vorstellen! Und auch wenn die Mitschriften täglich redigiert werden (nach Verhandlungsschluss, in endlosen nächtlichen Sitzungen), muss man sich ja mehr oder weniger am tatsächlichen Wortlaut orientieren, denn immerhin haben dreihundert Leute im Saal zugehört, darunter sogar ausländische Journalisten – die allerdings zumeist kein Russisch verstehen.

Das Schlimmste aber ist, dass er, Wassili Wassiljewitsch, bei alldem kaum etwas zu sagen hat. Das große Wort führt Staatsanwalt Wyschinski, ein eitler und arroganter Mensch, der das absolute Vertrauen Stalins genießt und ihn, Wassili Wassiljewitsch, für seine Einwände regelmäßig vor versammelter Mannschaft heruntermacht. Es ist Wyschinskis Prozess. Wassili Wassiljewitsch, obwohl Vorsitzender Richter, spielt eine Nebenrolle. Was sich auch darin ausdrückt, dass er buchstäblich am Rande sitzt. Sollte der Vorsitzende Richter nicht in der Mitte des Tisches sitzen, hat er Wyschinski gefragt, wie es den juristischen Gepflogenheiten entspricht? Wyschinskis Antwort ein Schlag in den Magen:

Woher kennen Sie denn die juristischen Gepflogenheiten?

Er weiß es, denkt Wassili Wassiljewitsch. Die Frage ist: Hat er es Stalin erzählt? Obwohl Stalin es wahrscheinlich sowieso weiß. Eine seiner Haupteigenschaften: dass er alles weiß, sich alles merkt.

Nathan Lurie hat sich gesetzt. Nun ist Wassili Wassiljewitsch dran. Seine bescheidene Aufgabe: den nächsten Angeklagten nach vorn zu rufen, Moissej Lurie. Auch so eine Idee: zwei Luries in einem Prozess. Was ist das hier, eine jüdische Posse? Angeblich wollte Stalin diesen zweiten Lurie noch unbedingt haben, um die ehemaligen Vorsitzenden der KPD gleich mitzubelasten: Fischer und Maslow – die sich aber gar nicht in Reichweite der sowjetischen Justiz befinden und wahrscheinlich nie mehr befinden werden. Wozu also das Theater?

Der Angeklagte ist vorgetreten. Ein mittelgroßer, schlanker Mann, schmale Hände, hohe Stirn. Ausländischer Anzug. Die Haare noch makellos schwarz, aber Geheimratsecken. Professor für Geschichte und was war das noch mal: Altphilologie? Wozu braucht man so was, solange die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln noch nicht vollständig gewährleistet ist? Kurz, der Mann ist Wassili Wassiljewitsch unsympathisch. Schon wie er sich die Manschetten zurechtzupft! Mit seinen Händchen.

Wassili Wassiljewitsch blättert in den Akten, als gäbe es da noch etwas zu entdecken. In Wirklichkeit probt er innerlich die Tonlage. Die Frage, die er zu stellen hat, lautet:

Angeklagter Lurie, halten Sie die Aussagen, die Sie in den Voruntersuchungen gemacht haben, in vollem Umfang aufrecht?

Der Angeklagte räuspert sich, beugt sich nach vorn, sodass seine Augen vom Richterpult aus nicht zu erkennen sind. So verweilt er eine Sekunde. Zwei Sekunden … drei … Wassili Wassiljewitsch hält den Atem an. Irgendetwas, wahrscheinlich das Blut, schießt ihm in den Kopf … Jetzt passiert es, denkt Wassili Wassiljewitsch. Jetzt …

Aber dann, endlich, richtet der Angeklagte sich auf und sagt: Ja. Höflich und freundlich, einfach nur: Ja.

Wassili Wassiljewitsch überlegt kurz, ob er den Angeklagten auffordern soll, im ganzen Satz zu antworten, aber nein, er ist froh, dass er mit seinem Part fertig ist, und übergibt an Wyschinski. Der Staatsanwalt, wie immer, kann es kaum erwarten, springt auf, sprudelt los, filmreif, mit fester Stimme:

Angeklagter Lurie, sagen Sie bitte, welche konterrevolutionären Schritte Sie in Ihrer terroristischen Tätigkeit unternommen haben?

Der Angeklagte zupft an seinen Manschetten und beginnt, seinen Text aufzusagen. Wassili Wassiljewitsch atmet durch, erleichtert. Gewiss, für den Fall, dass hier jemand seine Aussage widerruft oder gar anfängt, die sowjetische Justiz zu beschimpfen, existiert ein Plan. Man hat extra ein paar Leute im Saal verteilt, die anfangen würden zu lachen oder im äußersten Fall einen Tumult inszenieren würden, damit er, Wassili Wassiljewitsch, die Verhandlung unterbrechen kann. Aber weiter hat niemand gedacht, nicht denken wollen.

Auch Wassili Wassiljewitsch mag nicht weiterdenken. Allerdings ist ihm irgendwie klar, dass das Problem damit nicht gelöst wäre. Was, wenn ein Angeklagter auch nach der Sitzungspause nicht wieder zu Verstand kommt? Ein Albtraum! Soll man den Mann verschwinden lassen – vor den Augen der Weltöffentlichkeit?

Wenn es nach ihm gegangen wäre, nach Wassili Wassiljewitsch, dann hätte man alles ganz anders gemacht. Höchstens drei Angeklagte. Zuverlässige Leute, bei denen man sicher sein kann, dass sie hier kein Theater machen. Sinowjew, dieses winselnde Elend. Der ist fertig. Der würde Stalin den Hintern ablecken, so fertig ist der. Den hätte man gar nicht mehr in die überheizte Zelle zu sperren brauchen. Nachher klappt der noch ab mit seinem Herzfehler. Sinowjew will nichts mehr, nur leben. Und wahrscheinlich glaubt der im Ernst, dass man ihn leben lässt, wenn er mitspielt.

Die Stimme des Staatsanwalts, wie eine Kreissäge: Ich erwarte Ihre Ausführungen über Ihre praktischen Schritte in diese Richtung.

Jetzt fällt ihm ein: Heute Nacht hat er davon geträumt. Von Wyschinskis Stimme. An Wyschinksi selbst erinnert er sich merkwürdigerweise nicht. Nur an die Stimme. Als würde etwas in seinem Innern zersägt. Dann wachte er auf und war froh, Annuschkas dicken, warmen Körper neben sich zu finden, das heißt: Er war froh, dass dieser Körper so dick war, so zum Sich-drin-Verkriechen.

Vorsichtig schmiegte er sich an, denn natürlich weiß er, dass sie seine Nähe im Schlaf nicht erträgt, ihn fortstößt, ja sogar nach ihm schlägt … Und das tat sie dann auch. Und er, Wassili Wassiljewitsch, kroch wieder auf seine Seite – die Betten im Hotel Metropol sind groß –, legte sich auf den Rücken und fühlte sich so einsam, dass es ihm die Kehle zusammenzog.

Die Kreissäge: Sagen Sie bitte, standen Sie mit Nathan Lurie in Verbindung?

Der Angeklagte, ohne zu zögern: Ja, ich stand mit Nathan Lurie ungefähr vom April 1933 bis zum 2. Januar 1936 in Verbindung.

Absurd, wieso ausgerechnet bis zum 2. Januar 1936?, denkt Wassili Wassiljewitsch. Woher weiß er das so genau? Ein richtiger Staatsanwalt müsste jetzt nachfragen. Tut er aber nicht. Oder wäre das seine Aufgabe, als Richter?

Kannten Sie Nathan Lurie als Mitglied der illegalen trotzkistischen Organisation?

Der Angeklagte: Ganz recht.

Wussten Sie, dass Nathan Lurie sich zu jener Zeit mit der Vorbereitung einer Reihe von Terrorakten beschäftigte?

Der Angeklagte: Vollkommen richtig.

Wassili Wassiljewitsch braucht einen Moment, um zu verstehen, was ihm eigentlich missfällt: So sieht kein reuiger Angeklagter aus. So benimmt sich doch niemand, der damit rechnen muss, dass er zum Tode verurteilt wird. Trällert hier seinen Text herunter wie eine Feldlerche. Oder hofft dieser Mensch, dass die ausländischen Journalisten gerade dadurch Verdacht schöpfen, dass er hier seine Geständnisse herunterspult, als wäre das alles nichts?

Wassili Wassiljewitsch spürt, wie der Hass ihn anspringt: wie ein Hund, direkt ins Gesicht. Man hätte ihn mal richtig durchprügeln sollen, wissenschaftlich. Stattdessen wird der noch herausgefüttert. Zum Friseur geschickt! Und bitte schön, ein Bad für den Herrn Professor, damit alle Welt sieht, wie gut es unseren Häftlingen geht … Hat sogar Bücher und Schreibzeug in seiner Zelle, alles, was er will.

Und, seltsam, bei der Vorstellung von den Büchern, dem Schreibzeug in der Zelle, ertappt Wassili Wassiljewitsch sich plötzlich dabei, wie er den Angeklagten beneidet. Er will es selbst nicht wahrhaben, aber irgendwie beneidet er ihn. Der Mann weiß ja noch nicht, dass er stirbt. Der glaubt ja wirklich, er kommt nach fünf Jahren Verbannung wieder zurück und hält Vorlesungen über seine Altphilologie. Und die Studentinnen hängen an seinen Lippen …

Dieser Mann hat doch wirklich alles im Leben gehabt, während er, Wassili Wassiljewitsch, jeden Tag vom Hotel in die Nikolskaja Uliza kriecht, pardon: die Straße des 25. Oktober, und wieder zurück, fünfhundert Meter, um zwölf Stunden lang Urteile zu unterschreiben. Wahrscheinlich hat er sogar deutsche Mädchen gevögelt. Während er, Wassili Wassiljewitsch, froh sein kann, wenn seine Annuschka ihn mal ranlässt.

Obwohl, im Großen und Ganzen kann er sich nicht beschweren. Drei-Zimmer-Suite. Sonderversorgung. Eine Datsche in Kunzewo. Er ist Vorsitzender des Militärkollegiums des Obersten Gerichts der UdSSR … Und doch war es früher irgendwie interessanter. Tambow. Die Niederschlagung des großen Aufstands. Sofort hat er ein Bild vor Augen. Viele Bilder. Tuchatschewski ist auch dabei, heute Marschall der Sowjetunion, damals sturzbetrunken. Dörfer brennen. Bilder vom Sturmangriff. Genauer gesagt: nach dem Sturmangriff. Er selbst, als Tschekist, war ja nur für die Erschießungen zuständig. Geiselerschießungen.

Aber was heißt «nur». Das war das Einzige, was gewirkt hat. Tuchatschewski hat allen Ernstes versucht, die Wälder mit Giftgas zu säubern – was für eine blöde Idee. Nichts hat es gebracht. Dagegen: Vierzig Geiseln, und nachdem du die Hälfte erschossen hast, sagen sie dir, wo sich die restlichen Banditen versteckt halten. Er würde nicht behaupten, dass das kriegsentscheidend war. Aber alles zusammen, die Flugblatt-Aktion, das Amnestieversprechen, die Geiselerschießungen – alles zusammen, die Tschekistenarbeit, war mindestens ebenso wichtig wie der unmittelbare militärische Einsatz.

Nur spricht davon keiner mehr. Während Tuchatschewski der große Held ist. Mit seiner Giftgas-Idee. Ist das etwa heldenhaft? Nein, Erschießungen sind auch keine Heldentat, aber zumindest ehrlich. Du blickst dem Feind ins Gesicht. Wyschinski, zum Beispiel, hat noch nie in das Gesicht des Feindes geblickt. Und wie verschieden die Leute sterben. Vielleicht sollte er wieder mal zu einer Hinrichtung gehen? Obwohl sie heute zumeist von hinten erschossen werden: Genickschuss …

Der Name Shdanow taucht auf. Der Angeklagte Lurie führt bereitwillig aus, wie er dem anderen Lurie den Auftrag zur Ermordung von Shdanow übermittelte … Shdanow, Ordshonikidse, Woroschilow …

Auch so ein Schwachpunkt, denkt Wassili Wassiljewitsch. Zu viele Anschläge. Vor allem: Zu viele misslungene Anschläge. Wen die alles umbringen wollten! So schwer ist es doch nicht. Ein ordentliches Scharfschützengewehr, Remington, Reichweite sechshundert Meter … Aber all diese entschlossenen Terroristen, von den deutschen Faschisten unterstützt, sind einfach zu dämlich gewesen, auch nur ein einziges ihrer Ziele zu treffen. Glauben die Leute das?

Wassili Wassiljewitsch betrachtet prüfend die Reihen der Zuschauer. Die Blicke sind auf Wyschinski gerichtet. Reden kann er, das muss man ihm lassen. Er hypnotisiert die Leute regelrecht. Nur, morgen steht alles in der Zeitung, zum Nachlesen. Na schön, nicht alles. Aber selbst das, was in der Zeitung steht, reicht aus. Wer das gründlich liest, der muss doch merken, dass das zusammengeschustertes Zeug ist. Diese missglückten Anschläge. Diese inhaltslosen Direktiven von Trotzki … Wenn es nach ihm gegangen wäre, nach Wassili Wassiljewitsch: einfache Vorwürfe. Klare Beweise … Gefälschte Beweise, aber Beweise. Nicht dieses Geschwätz. Einen Revolver muss man auf den Tisch legen: Ist das die Waffe, die Sie benutzen wollten? Fingerabdrücke, Spuren …

Aber es geht nicht nach ihm. Nur muss er die Leute am Ende verurteilen. Ein Staatsanwalt kann reden, was er will. Aber er, Wassili Wassiljewitsch, muss die Urteile unterschreiben. Er, als Vorsitzender Richter, ist am Ende verantwortlich vor der Weltöffentlichkeit, vor der Geschichte.

Jetzt kommt ihm ein unangenehmer Gedanke: Vielleicht hat Stalin ihn gerade deswegen zum Vorsitzenden Richter gemacht? Weil er weiß, dass er gar kein Richter ist, niemals Jura studiert hat. Er denkt an Stalins Bemerkung nach der Sitzung im Kreml: Bei Ihnen, Wassili Wassiljewitsch, bin ich ganz sicher, dass Sie uns nicht enttäuschen werden … Und schaut ihn an mit seinen listigen Stalin-Augen. Und er, Wassili Wassiljewitsch, hat geglaubt, das sei ein Kompliment. Dabei war es womöglich eine Drohung?

Es sind keine Blähungen, was Wassili Wassiljewitsch gerade spürt. Es ist eher der Enddarm. Das Gefühl, er müsse zur Toilette … Nein, so einfach ist das nicht. Wenn Stalin den Richter, der diesen Prozess geführt hat, hochgehen ließe, würde das nicht den Prozess in Frage stellen? Die Würde und Autorität des Gerichts? Aber andererseits, wenn es schiefgeht, könnte Stalin alles auf das Gericht schieben. Vorsitzender Richter als Hochstapler entlarvt … Wer weiß, was er gegen Wyschinski in petto hat. Ist das seine Strategie? Wenn der Prozess funktioniert: Lenin-Orden. Wenn er schiefgeht: Kopf ab.

Das Schlimme ist, dass man nicht weiß, was er denkt. Vermutlich ist das seine Stärke. Lehnt sich zurück, hört zu. Raucht sein Pfeifchen … Das konnten sie alle nicht, Trotzki, Sinowjew, Kamenew: schweigen. Mussten immer reden, sich in den Vordergrund spielen. Während Stalin im Hintergrund seine Fäden spinnt. Und dann … fährt er in den Urlaub, unglaublich. Fährt tatsächlich ans Schwarze Meer, während sie sich hier abstrampeln, sich Gedanken machen, nächtelang diskutieren. Versuchen, seine Wünsche zu erraten … Es ist wie Magie. Stalin neigt bloß den Kopf, macht eine Handbewegung, er bläst ein bisschen Rauch in die Luft, und der ganze Apparat ist in Bewegung. Alle springen herum, schwingen Reden, verpetzen sich gegenseitig.

Wenn diese Angeklagten jetzt aufstünden und die Wahrheit sagten. Alle sechzehn … Sie brächten Stalin zu Fall.