Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel « Anaximandre de Milet ou la naissance de la pensée scientifique» bei Dunod Éditeur, Paris.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2019

Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«Anaximandre de Milet ou la naissance de la pensée scientifique»

Copyright © 2009, 2015 by Dunod Éditeur, www.dunod.com

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung maxkrasnov/iStock; Anaximander (610 - 546 v. Chr.) Landesmuseum Trier/Album/Alamy Stock Foto

Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.

Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-644-00076-6

www.rowohlt.de

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

ISBN 978-3-644-00076-6

Das ändert sich gerade. Verschiedene in jüngerer Zeit veröffentlichte Studien kommen zum selben Schluss wie dieses Buch. Daniel Graham (2006) zieht in einem vor nicht allzu langer Zeit erschienenen Buch über die ionische Naturphilosophie ganz ähnliche Schlussfolgerungen. In der Einleitung einer Sammlung von Aufsätzen, Anaximander in context (2003), heißt es: «Wir sind überzeugt, dass Anaximander zu den größten Denkern gehört, die jemals gelebt haben, und wir glauben, dass diese Tatsache in den bisherigen Studien nicht genügend gewürdigt wurde.» Dirk Couprie, der sich intensiv mit Anaximanders Kosmologie auseinandergesetzt hat (2003), kommt zu dem Schluss: «Meines Erachtens ist er Newton zweifellos ebenbürtig.»

Quelle für die folgenden Zitate: https://www.gottwein.de/Grie/hes/ergde.php

In Kapitel 11 komme ich auf die Bedeutung des Begriffs «irrig» in diesem Kontext, vor allem im Hinblick auf die kulturelle Relativität von Wahrheit und Werten, zurück.

Siehe http://www.earlyworld.de/enuma_elish.htm; ENÛMA ELÎSCH, der mesopotamisch-altbabylonische Schöpfungsmythos nach der Übertragung aus dem Akkadischen ins Französische von Paul Garelli und Marcel Leibovici; in: La naissance du monde Paris 1959

Siehe zum Beispiel Jean Bottero in [Bottero, Herrenschmidt, Vernant 1996].

Dabei handelt es sich wahrscheinlich um dasselbe Muster, das sich im Europa des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit wiederholt hat: Während andere Zivilisationen einen Prozess der politischen Vereinigung und imperialen Stabilisierung durchmachten, war das Scheitern dieses Prozesses in Europa für eine Differenzierung des Wissens verantwortlich, das schließlich den militärischen, politischen und kulturellen Erfolg Europas bestimmte.

Hier nach: Christof Rapp: Die Vorsokratiker. Beck, München 1997, S. 47.

Das ist nicht gänzlich unwahrscheinlich: Der Name Anaximander taucht in einem Fragment eines Katalogs auf, das die Autoren einer römischen Bibliothek auflistet, die in Taormina ausgegraben wurde [Blanck 1997].

Dabei nehme ich eine Mittelstellung zwischen denjenigen Autoren ein, die ihm nur die Ideen zusprechen, die sich mit Sicherheit auf ihn zurückführen lassen, und denjenigen, die großzügiger sind und ihm alles zusprechen, was die antike Welt ihm zuerkannte.

[Couprie 1995] hat vermutet, dass diese Zahlen nur Chiffren für «sehr weit» und «noch weiter» und «noch viel weiter» sind. Andere Autoren erklären sie als willkürliche Zahlen, die ein mechanisches Modell beschreiben, so als ob man sagt «Stellen wir uns den Mond auf einem großen Kreis und die Sonne auf einem doppelt so großen Kreis vor», um auszudrücken «auf einem anderen, größeren Kreis».

Siehe dazu Russo [2003] über die Gezeiten.

«Ad secundum dicendum quod diversa ratio cognoscibilis diversitatem scientiarum inducit. Eandem enim conclusionem demonstrat astrologus et naturalis, putas quod terra est rotunda …» Sancti Thomae de Aquino, Summa Theologiae, Prima pars, Quaestio 1, Prooermium, Articulus 1 ([28238] Ia q. 1 a. 1 ad 2); die drei letzten Worte bedürfen wohl keiner Übersetzung.

Ausnahmen sind sehr selten: Lactancius im 4. Jahrhundert n. Chr., Cosmas Indicopleustes im 6. Jahrhundert n. Chr. sowie einige wenige andere. Im Allgemeinen handelte es sich um christliche Autoren, die in ihrem Bemühen, jedwedes heidnisches Gedankengut zurückzuweisen, erfolglos versuchten, die Vorstellung einer flachen Erde durchzusetzen. Cosmas nahm an, die Erde habe die Form der Bundeslade.

Das gilt jedoch nicht für Dirk Coupries Artikel in der Internet Encyclopedia of Philosophy.

Lassen Sie uns versuchen, das umstrittene Argument genauer zu analysieren. Nach unserer Erfahrung fallen schwere Körper. Die Erde ist ein schwerer Körper. Warum fällt sie nicht? Anaximander antwortet: Weil für die Erde alle Richtungen äquivalent sind. Das besagt implizit, dass Anaximander annimmt, dass für die Objekte, die wir fallen sehen, nicht alle Richtungen gleich sind. Es gibt daher für sie eine ausgezeichnete Richtung. Welches könnte diese «ausgezeichnete Richtung» sein, die für die Objekte gilt, die wir fallen sehen, aber nicht für die Erde? Es kann sich nicht um ein absolutes «unten» handeln, wie in Abbildung 13 rechts dargestellt, denn wenn es im Universum ein solches «unten» gäbe, das die Fallrichtung festlegt, würde sie auch für die Erde selbst gelten, und das Argument wäre unsinnig. Es gibt nur eine Möglichkeit: Die ausgezeichnete Richtung kann nur «Richtung Erde» heißen, wie in Abbildung 13 rechts. Unsere alltäglichen Objekte haben eine ausgezeichnete Richtung, in die sie fallen: Richtung Erde. Dies besagt nicht, dass Anaximander vermutet, die Erde sei die Ursache für das Fallen (wie Newton), noch besagt es, dass er annimmt, die Erde nehme wegen der radialen Struktur der natürlichen Richtung des Fallens schwerer Körper eine zentrale Stellung ein (wie Aristoteles). Wenn wir zudem die von Hippolyt vorgeschlagene Übersetzung des Textes akzeptieren, wird Anaximanders Argumentation noch klarer: Die Erde wird von nichts beherrscht. Das besagt indirekt, dass die Dinge, die fallen, von etwas dominiert werden. Wovon? Es muss etwas geben, das all die Dinge beherrscht, die wir fallen sehen, aber nicht die Erde. Darauf gibt es nur eine vernünftige Antwort: Es ist die Erde selbst. Daher fallen die von der Erde beherrschten Dinge, während die Erde selbst von nichts beherrscht wird.

Siehe Kahn [1960], S. 64–85.

Ein anderes Problem ist die Frage der Terminologie, und davon verstehe ich nichts, und es interessiert mich auch nicht besonders: Ich sage nicht, dass Anaximander eine Sprache hätte nachvollziehen können, wie ich sie gebraucht habe, um seinen Beitrag zu beschreiben. Aber heutzutage sprechen wir über Newtons Errungenschaften auch nicht mit Newtons Vokabular. Das wissenschaftliche Interesse an einer Idee liegt nicht in der Form, in der sie ausgedrückt ist. Im Gegensatz zu dem, was oft behauptet wird, sind wissenschaftliche Ergebnisse übertragbar. Ich diskutiere diesen Punkt ausführlich in Kapitel 9.

Dieses höchst naturwissenschaftliche Argument kann für Philosophen und Historiker schwer zu verstehen sein. Man liest beispielsweise: «Wir mussten auf Newton warten, um die richtige Antwort auf die Frage zu erhalten, warum die Erde nicht fällt.» Das ist völliger Unsinn. In welchem Sinne ist Newtons Antwort die richtige? Einfach deshalb, weil wir sie in der Schule gelernt haben, angesichts dessen, dass Kepler außer Mode war und Einstein noch nicht gelehrt wurde? Vorzugeben, dass das Problem der nicht-fallenden Erde besser von Newton als von Anaximander, Aristoteles, Kopernikus oder Einstein gelöst wurde, ist völliger Nonsens.

Dirk Couprie fragte mich, ob ich mir als Physiker denken könne, warum Anaximander zu dem Schluss kam, dass Sonne, Mond und Sterne unterschiedlich weit von der Erde entfernt seien. Die einzige Antwort, die ich mir vorstellen kann, ist folgende: Hätten sie alle den gleichen Abstand von der Erde, würden die Räder, die die verschiedenen Himmelskörper tragen (und die nötig sind, damit sie nicht auf die Erde fallen), sich kreuzen, was keinen Sinn ergibt. Aber das überzeugt mich selbst nicht ganz.

Ein ähnlicher Vorschlag zur Interpretation des Apeiron stammt von Marc Cohen [2006].

Die weitverbreitete Annahme, die ptolemäische Astronomie habe sich von der aristotelischen Physik knechten lassen, ist völlig irrig. Der wichtigste theoretische Beitrag von Ptolemäus ist beispielsweise die Einführung des punctum aequans oder Equanten, der das aristotelische (oder platonische) Bewegungsprinzip flagrant verletzt: Ptolemäus’ Planeten bewegen sich nicht mit konstanter Geschwindigkeit auf ihren Ringen, wie es die aristotelische Physik erfordert.

Siehe dazu Lloyd [2002].

P. Mason, Introduction à l’Illiade. Les Belles lettres, 1967.

Diese Beziehung wird in verschiedenen klassischen Schriften unterstrichen, insbesondere in den bemerkenswerten Arbeiten von Vernant [1962, 1965].

Das ist die zentrale These des exzellenten Buches von Lucio Russo [1996], das vielleicht einige Übertreibungen enthält, dessen Kernaussage sich meiner Meinung nach jedoch nicht bezweifeln lässt.

Die historische und evolutive Natur wissenschaftlicher Erkenntnis wurde auch in der italienischen Wissenschaftsphilosophie von Enriques bis Geymonat im Sog des in Italien traditionell starken Historizismus betont, ob aus dem Lager von Benedetto Croce oder dem marxistischen Lager. Doch der italienische Historizismus wurde im übrigen Europa oder in Übersee kaum wahrgenommen.

Paul Feyerabend ist dafür berühmt, eine radikal liberale Auffassung von Wissenschaft vertreten zu haben. In seinem «epistemologischen Anarchismus» wird alle Philosophie als Hindernis für den wissenschaftlichen Fortschritt angesehen [Feyerabend 1956].

Meines Erachtens hat der Antisemitismus (und der Faschismus) in Europa vor allem deshalb so viel Abscheu hervorgerufen, weil er sich anders als der diffuse Rassismus der Vorkriegszeit gegen Europäer richtete. Das Ausmaß der deutschen Verbrechen gegen die Juden macht diese zweifellos zu den schlimmsten Gräueltaten in der Geschichte der Menschheit. Aber auch die rassistischen Verbrechen anderer europäischer Nationen gegen unzählige andere Völker, von denen viele völlig ausgelöscht wurden, sind abscheulich.

Wenn A, B und C Punkte auf einem Kreis sind, wobei die Gerade AC der Durchmesser des Kreises ist, dann ist der Winkel ABC ein rechter Winkel.

Archäologische Belege aus den ältesten urbanen Zentren zeigen, dass sie rund um den Sitz eines Gottes angeordnet waren oder eine Reihe von Kernen bildeten, die um den Wohnsitz eines Gottes, der eine Statue enthielt, organisiert waren. Diese Struktur ist in der Stadt Jericho auf der geologischen Schicht, die mit dem 7. Jahrtausend v. Chr. korrespondiert, deutlich zu erkennen, ebenso in Hacilar um 7000 v. Chr. in Anatolien und in Eridu um 5500 v. Chr., wo das Haus Gottes auf Plattformen aus Lehmziegeln steht, aus denen sich die Zikkurats (gestufte Tempeltürme) entwickelten. Dasselbe gilt für archäologische Überreste in Mexiko und städtische Strukturen in Indien und China, die sich in dieser Hinsicht kaum unterscheiden. Von diesen frühen Strukturen bis zu den gotischen Kathedralen existiert eine eindrucksvolle Kontinuität.

Für Bonnie

«Rerum fores aperuisse, Anaximander Miletus traditur primus.»

«Man sagt, dass Anaximander von Milet der Erste war, der die Tür zur Natur öffnete.»

Plinius, Naturalis Historia II

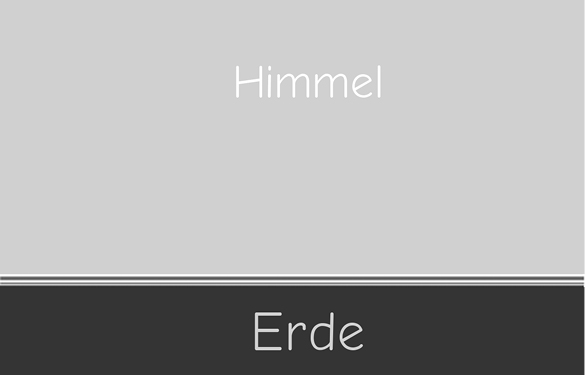

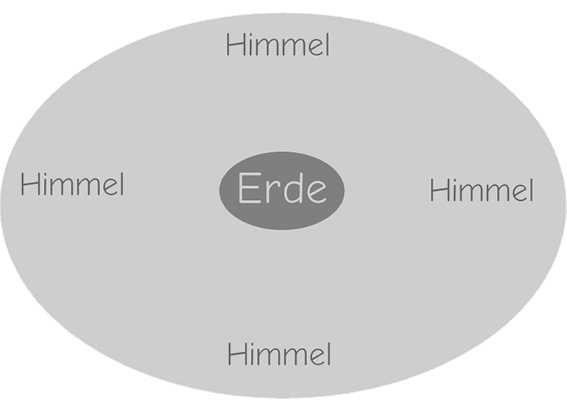

Alle menschlichen Zivilisationen glaubten, die Welt bestehe aus dem Himmel oben und der Erde unten (Abbildung 1, links). Unter der Erde musste sich, damit sie nicht fällt, wiederum Erde und immer noch mehr Erde befinden, ad infinitum. Doch vielleicht ruhte sie auch auf einer großen Schildkröte, die auf einem Elefanten hockt, wie in einigen asiatischen Mythen. Oder auf gewaltigen Säulen wie jene, von denen die Bibel spricht. Dieses Weltbild teilten die ägyptische, die chinesische und die Maya-Kultur, das antike Indien, Schwarzafrika, die Hebräer der Bibel, die amerikanischen Indianer, die antiken babylonischen Reiche und alle anderen Kulturen, die uns ihre Spuren hinterlassen haben.

Alle bis auf eine: die griechische Zivilisation. Seit dem Klassischen Zeitalter stellten sich die Griechen die Erde wie einen im Raum treibenden Kiesel vor (Abbildung 1, rechts): Unter der Erde gab es weder bis ins Unendliche Erde noch eine Schildkröte oder Säulen, sondern denselben Himmel, den wir über uns sehen. Wie haben die Griechen entdeckt, dass die Erde im Raum treibt? Dass der Himmel sich unter unseren Füßen fortsetzt? Wer hat das begriffen und wie kam es dazu?

Abbildung 1: Die Welt vor und nach Anaximander.

Der Mann, der diesen riesigen Schritt tat, ist der Held dieser Seiten: Ἀναξίμανδρος, Anaximander, geboren vor 26 Jahrhunderten in der griechischen Stadt Milet an der Westküste Asiens, in der heutigen Türkei. Schon allein diese Entdeckung hätte genügt, ihn als großen Denker zu würdigen. Aber sein Erbe ist viel umfangreicher. Anaximander öffnete die Tür zur Physik, zur Geographie, zum Studium meteorologischer Phänomene und zur Biologie. Über diese wichtigen Beiträge hinaus setzte er den Prozess in Gang, der zum Neudenken unseres Weltbilds führte: unsere Art und Weise des Erkenntnisgewinns, der auf dem Aufstand gegen das Offensichtliche beruht. So gesehen, kann man Anaximander zweifellos als einen der Väter des naturwissenschaftlichen Denkens bezeichnen.

Das Wesen dieses Denkens ist das zweite Thema dieses Buches. Naturwissenschaft ist vor allem eine leidenschaftliche Erforschung neuer Möglichkeiten, die Welt zu denken. Sie gewinnt ihre Kraft nicht aus den Sicherheiten, die sie liefert, sondern ganz im Gegenteil aus einem geschärften Bewusstsein für das Ausmaß unseres Nichtwissens. Es ist dieses Bewusstsein, das uns ohne Unterlass dazu antreibt, an dem zu zweifeln, was wir zu wissen glauben, und uns daher erlaubt, unablässig zu lernen. Die Suche nach Wissen nährt sich nicht aus Gewissheiten, sondern ganz im Gegenteil aus einem radikalen Fehlen von Gewissheiten.

Ein solches fluides, ständig in Entwicklung begriffenes Denken besitzt große Kraft und eine geheimnisvolle Magie: Es ist in der Lage, die Ordnung der Welt umzustürzen und die Welt immer neu zu denken.

Diese evolutionäre und subversive Konzeption des rationalen Denkens unterscheidet sich deutlich von seiner positivistischen Spielart, ebenso von dem fragmentierten und ein wenig kargen Bild gewisser zeitgenössischer philosophischer Reflexionen. Der Aspekt des naturwissenschaftlichen Denkens, den ich auf diesen Seiten ins Zentrum rücken möchte, ist seine Fähigkeit zur Kritik und zur Rebellion, zum ständigen Neuerfinden der Welt.

Wenn dieses Bemühen, die Welt neu zu erfinden, tatsächlich ein zentraler Aspekt der wissenschaftlichen Suche nach Erkenntnis ist, dann hat dieses Abenteuer nicht erst mit den Pionierexperimenten Galileis oder den ersten mathematischen Modellen der alexandrinischen Astronomie seinen Anfang genommen. Es hat vielmehr schon sehr viel früher begonnen, und zwar mit dem, was man als die erste große «wissenschaftliche Revolution» in der Geschichte der Menschheit bezeichnen kann: die von Anaximander.

Indessen ist die Bedeutung Anaximanders in der Geschichte des Denkens weitgehend unterschätzt worden.[*]

Dafür gibt es mehrere Gründe. In der Antike konnten seine methodologischen Vorschläge noch nicht die Früchte tragen, die wir heute nach langer Reifung und zahlreichen Kursänderungen ernten. Trotz der Anerkennung mancher stärker «naturwissenschaftlich» geprägten Autoren wie Plinius wurde Anaximander nicht selten – beispielsweise von Aristoteles – als Weihrauchschwenker eines als unsicher geltenden naturalistischen Ansatzes betrachtet und von alternativen kulturellen Strömungen heftig bekämpft.

Wenn Anaximanders Denken heute noch immer kaum bekannt und kaum verstanden ist, dann liegt das an der schädlichen Dichotomie zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Natürlich bin ich mir der Verzerrung bewusst, die meine vor allem naturwissenschaftliche Ausbildung mit sich bringt, wenn es darum geht, die Bedeutung eines Denkers einzuschätzen, der vor 26 Jahrhunderten gelebt hat. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass die gegenwärtige Interpretation von Anaximanders Gedanken unter der umgekehrten Verzerrung leidet: unter der Schwierigkeit, die es vielen historisch-philosophisch geprägten Intellektuellen bereitet, die Tragweite von Beiträgen abzuschätzen, die ihrem Wesen und ihrem Erbe nach im Grunde «naturwissenschaftlich» sind. Selbst die in der vorherigen Fußnote zitierten Autoren, die die Bedeutung Anaximanders würdigen, haben Mühe, die Tragweite einiger seiner Gedankengänge wirklich zu begreifen. Diese Tragweite ist es, die ich auf diesen Seiten beleuchten möchte.

Ich sehe Anaximander daher nicht mit den Augen eines Historikers oder eines Experten für griechische Philosophie, sondern mit denen eines zeitgenössischen Naturwissenschaftlers, der sich Gedanken über das Wesen des wissenschaftlichen Denkens und auch über die Rolle dieses Denkens für die Entwicklung der Zivilisation macht. Im Gegensatz zur Mehrheit der Autoren, die sich für Anaximander interessieren, habe ich nicht das Ziel, seine Gedanken und sein konzeptuelles Universum so getreu wie möglich zu rekonstruieren. Für diese Rekonstruktion habe ich mich mit den Arbeiten von Hellenisten und Historikern wie Charles Kahn (1960), Marcel Conche (1991) oder in jüngerer Zeit Dirk Couprie (2003) beschäftigt. Ich will nicht versuchen, die Schlussfolgerungen dieser Rekonstruktionen zu modifizieren oder zu vervollständigen, sondern nur die in diesem Denken liegende gedankliche Tiefe beleuchten und die Rolle, die sie in der Entwicklung des Weltwissens gespielt hat.

Der zweite Grund für die Unterschätzung der Gedanken Anaximanders wie auch anderer Aspekte des wissenschaftlichen Denkens im antiken Griechenland ist ein unterschwelliges und diffuses Unverständnis für gewisse Aspekte des wissenschaftlichen Denkens.

Der Glaube an die Naturwissenschaft, wie er typisch für das 19. Jahrhundert war, ihre positivistische Glorifizierung als ein menschliches Unterfangen, das etwas Definitives über die Welt aussagen kann, er ist heute abgebröckelt. Hauptverantwortlich für diesen Vertrauensverlust ist die Revolution der Physik im 20. Jahrhundert, die uns gezeigt hat, dass die Newton’sche Physik trotz ihrer unglaublichen Effizienz in einem ganz bestimmten Sinne falsch ist. Große Teile der darauf folgenden Wissenschaftsphilosophie lassen sich wie Versuche lesen, das Wesen der Wissenschaft auf dieser tabula rasa neu zu definieren.

Manche Strömungen haben folglich versucht, die sicheren Fundamente der Wissenschaft wiederzufinden, zum Beispiel dadurch, dass sie den Erkenntnisgehalt naturwissenschaftlicher Theorien allein auf die Fähigkeit beschränken, Zahlen oder das Verhalten von direkt beobachtbaren Phänomenen vorherzusagen. Andere Ansätze betrachten wissenschaftliche Theorien als mehr oder minder willkürliche geistige Konstrukte, die – abgesehen von ihren ganz praktischen Konsequenzen – nicht direkt einander oder der Welt gegenübergestellt werden können. Durch diese Art der Analyse verliert man jedoch jene qualitativen und kumulativen Aspekte wissenschaftlicher Erkenntnis aus dem Blick, die nicht nur unauflöslich mit den rein numerischen Daten verflochten sind, sondern vor allem den Geist und die Daseinsberechtigung der Naturwissenschaften ausmachen.

Am anderen Ende des Spektrums steht ein Teil der zeitgenössischen Kultur, der das naturwissenschaftliche Wissen radikal entwertet und damit eine diffuse Wissenschaftsfeindlichkeit nährt. Nach dem 20. Jahrhundert erscheint das rationale Denken voller Unsicherheiten. In der öffentlichen Meinung wie auch in kultivierten Kreisen machen sich verschiedene Formen des Irrationalismus breit; sie speisen sich aus der Leere, die durch den Verlust der Illusion entstanden ist, die Naturwissenschaft könnte ein definitives Bild der Welt liefern – aus der Angst, unsere Unwissenheit zu akzeptieren. Falsche Sicherheiten sind besser als Unsicherheit …

Das Fehlen von Gewissheiten ist jedoch keineswegs eine Schwäche der Naturwissenschaft, sondern ganz im Gegenteil das Geheimnis ihrer Kraft und speist sich aus Neugier, Revolte und Bewegung. Naturwissenschaftliche Antworten sind nicht etwa deshalb glaubhaft, weil sie endgültig sind, sondern weil sie die besten sind, die wir beim gegenwärtigen Stand unseres Wissens geben können. Genau deshalb ist uns bewusst, dass wir sie nicht als definitiv ansehen sollten, denn sie werden sich weiter verbessern.

So gesehen, kann man die drei Jahrhunderte Newton’scher Physik nicht mit «der Naturwissenschaft» gleichsetzen, wie es allzu oft getan wird. Sie stellen nicht mehr als eine Verschnaufpause auf dem Weg der Wissenschaft dar, im Schatten eines großen Erfolgs. Indem Einstein die Newton’sche Physik in Frage stellte, stellte er nicht die Möglichkeit in Frage, zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Ganz im Gegenteil machte er sich wieder auf den Weg: den Weg, den vor ihm Maxwell, Newton, Kopernikus, Ptolemäus, Hipparch und Anaximander eingeschlagen hatten. Wir müssen die Fundamente unserer Weltsicht ständig in Frage stellen, um sie zu verbessern.

Jeder Schritt, den diese wie auch unzählige andere, weniger bedeutende Denker taten, beeinflusst unser Weltbild tief und geht manchmal so weit, dass er die Art und Weise verändert, wie wir uns unsere Welt vorstellen. Dabei handelt es sich nicht um willkürliche Veränderungen des Standpunkts, sondern um kleine Bewegungen im unerschöpflichen Reichtum der Dinge, die eines nach dem anderen zutage treten. Jeder Schritt enthüllt eine neue Karte der Wirklichkeit, die uns die Welt ein wenig besser erkennen lässt. Zu versuchen, das Geflecht zu entwirren, den methodologischen oder philosophischen Fixpunkt zu suchen, mit dem dieses Abenteuer verankert ist, heißt, seine ihrem Wesen nach evolutive und kritische Natur aufzudecken.

Auch wenn es daher naiv wäre zu behaupten, aufgrund des wenigen, was wir herausgefunden haben, zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, so wäre es doch geradezu dumm, das gering zu schätzen, was wir tatsächlich wissen, weil wir morgen vielleicht ein wenig mehr wissen. Eine Landkarte verliert nicht schon deshalb ihren kognitiven Wert, weil wir wissen, dass es eine genauere Karte geben könnte. Mit jedem Schritt korrigieren wir einen Irrtum und gewinnen ein neues Element des Wissens hinzu, das uns erlaubt, ein Stückchen weiter zu sehen.

Die Menschheit hat einen Weg eingeschlagen, der sie in Richtung Erkenntnis führt, hat dabei aber die Gewissheiten derjenigen vermieden, die sich im Besitz der absoluten Wahrheit wähnen, ohne dabei zu behaupten – was viele tun –, dass alle Wahrheiten gleich sind, und ohne dabei absolute Deutungsmacht für sich zu reklamieren. Das ist der Standpunkt, den ich im letzten Abschnitt dieses Textes artikulieren möchte.

In diesem weiteren Sinne verstanden, ist eine Rückkehr zu den antiken Wurzeln des rationalen Denkens über die Natur daher für mich ein Mittel, das in den Fokus zu rücken, was ich als zentrale Merkmale dieses Denkens betrachte. Wenn ich über Anaximander spreche, dann heißt das auch, über die Bedeutung der von Einstein in Gang gesetzten wissenschaftlichen Revolution nachzudenken, die das Thema meiner Arbeit als ein Physiker ist, der sich auf Quantengravitation spezialisiert hat.

Die Quantengravitation ist ein offenes Problem, das im Zentrum der modernen theoretischen Physik steht. Um es zu lösen, ist es wahrscheinlich nötig, unsere Konzepte von Raum und Zeit grundlegend zu ändern. Anaximander hat die Welt verwandelt: Aus einer Schachtel, die oben vom Himmel und unten von der Erde begrenzt wird, hat er einen offenen Raum gemacht, in dem die Erde treibt. Nur wenn wir stets im Gedächtnis behalten, dass derartige Paradigmenwechsel, wie außergewöhnlich sie auch sein mögen, möglich sind und warum sie «richtig» sind, können wir hoffen, die heutige Herausforderung zu bewältigen: Es gilt, die veränderten Vorstellungen von Raum und Zeit zu verstehen, die durch die Quantelung der Schwerkraft erforderlich sind.

Und schließlich gibt es eine letzte, schwierigere Laufstrecke, die sich durch das Buch zieht. Wenn wir nach der ersten Manifestation rationalen Denkens über die Natur in der Antike fragen, führt dies zwangsläufig zur Frage nach der Art des Wissens, die diesem Denken historisch vorausgeht und ihm heute noch antagonistisch gegenübersteht: das Wissen, aus dem dieses Denken geboren wurde, von dem es sich gelöst und gegen das es sich aufgelehnt hat und noch immer auflehnt. Und es stellt sich auch die Frage nach der Beziehung zwischen den beiden.

Indem er die «Tür zur Natur» öffnete, wie Plinius schreibt, hat Anaximander tatsächlich einen titanischen Konflikt ausgelöst: den Konflikt zwischen zwei fundamental verschiedenen Formen des Wissens. Auf der einen Seite steht ein neues Wissen über die Welt, gegründet auf Neugier, auf Auflehnung gegen alte Gewissheiten und daher auf den Wandel. Auf der anderen Seite steht das damals vorherrschende prinzipiell mystisch-religiöse Wissen, das sich größtenteils auf Gewissheiten gründet, die sich ihrer Natur nach der Diskussion entziehen. Dieser Konflikt zieht sich seit Jahrhunderten durch die Geschichte unserer Zivilisation und ist geprägt von Siegen und Niederlagen mal der einen, mal der anderen Seite.

Nach einer Periode, in der die beiden rivalisierenden Denkrichtungen eine Art friedliche Koexistenz gefunden zu haben schienen, bricht dieser Konflikt heute offenbar erneut aus. Zahlreiche Stimmen aus ganz unterschiedlichen politischen und kulturellen Lagern reden erneut der Irrationalität und dem Primat religiösen Denkens das Wort. Bislang hat es Frankreich geschafft, weitgehend abseits dieser großen Woge zu bleiben, die so unterschiedliche Länder wie die Vereinigten Staaten, Indien, die Mehrzahl der arabischen Länder und Italien erfasst hat; aber auch in Frankreich verliert die Öffentlichkeit allmählich das Vertrauen in das rationale Denken, und dem Land wird es unter Umständen nicht gelingen, der Rückkehr des religiösen Denkens zu widerstehen, das überall auf der Welt im Vormarsch ist. Dafür finden sich in Frankreich bereits erste Anzeichen.

Diese erneute Konfrontation zwischen empirischem und mystisch-religiösem Denken versetzt uns fast wieder in die Streitigkeiten zur Zeit der Aufklärung zurück. Um die Fragen nochmals zu klären, reicht es vielleicht nicht aus, Jahrzehnte weit zurückzugehen oder das Rad um vier Jahrhunderte zurückzudrehen. Es handelt sich um eine tiefer gehende, grundsätzliche Opposition, deren Zeitskala sich eher in Jahrtausenden als in Jahrhunderten bemisst und die man vielleicht mit der langsamen Entwicklung der menschlichen Zivilisation selbst vergleichen muss, mit der konzeptuellen, sozialen und politischen Struktur ihrer Organisation. Diese Themen sind dermaßen umfangreich, dass ich nicht viel mehr tun kann, als Fragen aufzuwerfen und eine Diskussion in Gang zu setzen. Es handelt sich jedoch um zentrale Themen für unsere Welt und unsere Zukunft. Der ungewisse Ausgang dieses erbitterten Konflikts bestimmt unser alltägliches Leben und das Schicksal der Menschheit.

Ich möchte Anaximander, von dem wir im Grund nur sehr wenig wissen, nicht überbewerten. Aber an der ionischen Küste gab es vor 26 Jahrhunderten jemanden, der ein neues Tor zur Erkenntnis aufstieß und der Menschheit damit einen neuen Weg wies. Der Nebel, der das 6. Jahrhundert v. Chr. einhüllt, ist dicht, und wir wissen viel zu wenig über den Mann Anaximander, um ihm mit Sicherheit diese gigantische Revolution zuzuschreiben. Doch die Revolution, die Geburt des Denkens aus Neugier und Bewegung, hat eindeutig stattgefunden. Ob Anaximander der einzige Urheber dieser Umwälzung war oder nur sein Name dafür steht, wie einige antike Quellen vermuten lassen, interessiert uns im Grunde weniger.

Über diese außergewöhnliche Revolution, die vor 26 Jahrhunderten an der türkischen Küste ihren Ausgang nahm und mit der wir heute leben, möchte ich sprechen. Und über den Konflikt, den sie ausgelöst hat und der noch immer aktuell ist.

Im Jahr 610 v. Chr., als Anaximander von Milet geboren wurde, fehlten noch fast 200 Jahre bis zum Goldenen Zeitalter der griechischen Zivilisation, dem Zeitalter von Perikles und Platon.

In Rom regierte der Sage nach König Lucius Tarquinius Priscus. Etwa um dieselbe Zeit besiedelten Kelten das Gebiet um das heutige Mailand, und griechische Kolonisten aus dem Ionien Anaximanders gründeten Marseille. Homer (oder das, was er verkörpert) hatte die Ilias zwei Jahrhunderte zuvor verfasst, und Hesiod hatte Werke und Tage geschrieben, doch die Zeit der meisten großen griechischen Dichter, Philosophen und Dramatiker sollte erst noch kommen. Auf der Insel Lesbos, ganz in der Nähe von Milet, wuchs die junge Dichterin Sappho heran.

In Athen, dessen Macht gerade zu wachsen begann, hatte Drakon seine strengen Gesetze erlassen, doch Solon, der die erste Verfassung schreiben sollte, die demokratische Elemente enthielt, war bereits geboren.

Die mediterrane Welt war keineswegs primitiv: Die Menschen lebten seit mindestens 1000 Jahren in Städten; das große ägyptische Königreich existierte seit mehr als 20 Jahrhunderten, eine Zeitspanne, fast ebenso lang wie diejenige, die uns von Anaximander trennt.

Anaximander wurde zwei Jahre nach dem Fall von Ninive geboren, ein Ereignis von überragender historischer Bedeutung, das das Ende der brutalen assyrischen Gewaltherrschaft kennzeichnete. Mit seinen 200000 Einwohnern war nun Babylon wieder die größte Stadt, wie sie es viele Dutzende Jahrhunderte zuvor gewesen war. Nabopolassar, der Bezwinger Ninives, herrschte über Babylon. Aber diese Rückkehr zu alter Größe war nur von kurzer Dauer. Schon regte sich im Osten die aufkommende persische Macht unter Führung von Cyrus I., der bald die Kontrolle über Mesopotamien übernehmen sollte. In Ägypten neigte sich die lange Regentschaft von Psammetich I. ihrem Ende zu, dem ersten Pharao der 26. Dynastie, der die ägyptische Unabhängigkeit vom stark geschwächten assyrischen Reich zurückgewonnen und Ägypten wieder Wohlstand gebracht hatte. Psammetich I. stabilisierte die engen Bindungen zur griechischen Welt, indem er zahlreiche griechische Söldner in seine Armee aufnahm und Griechen ermutigte, sich in Ägypten niederzulassen. Milet besaß bereits eine florierende Handelsniederlassung in Ägypten, Naukratis; das lässt vermuten, dass Anaximander Informationen über die ägyptische Kultur aus erster Hand zur Verfügung standen.

In Jerusalem herrschte Josua aus dem Hause David. Er profitierte von der Entwicklung der internationalen Lage – das assyrische Reich geschwächt und Babylon noch nicht zu mächtig –, um Jerusalems Stolz erneut zu bekräftigen und ausschließlich einem einzigen Gott, Jehova, zu huldigen. Er zerstörte sämtliche Kultobjekte anderer Götter, wie Baal oder Aschera, brannte deren Tempel nieder, brachte die noch lebenden heidnischen Priester um und exhumierte die Knochen derjenigen, die schon unter der Erde lagen, um sie auf ihren Altären zu verbrennen; damit führte er ein Verhalten gegenüber anderen Religionen ein, das sich später als typisch für den triumphierenden Monotheismus erweisen sollte. Noch vor Anaximanders Tod wurde das hebräische Volk erneut besiegt und nach Babylon deportiert, wo es in Knechtschaft lebte – eine Gefangenschaft, aus der es sich schließlich befreien konnte, wie Jahrhunderte zuvor unter Führung von Moses aus der ägyptischen Sklaverei.

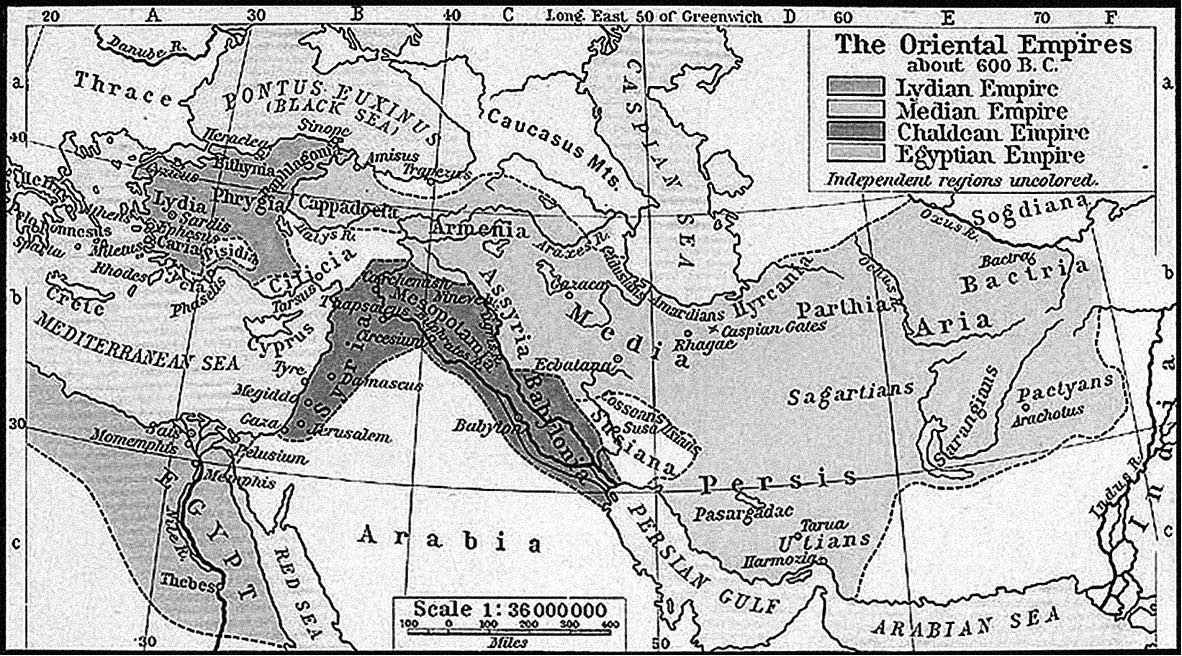

Abbildung 2: Die Reiche des Nahen Ostens um 600 v. Chr.