rowohlts monographien

begründet von Kurt Kusenberg

herausgegeben von Uwe Naumann

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg, März 2019

Copyright © 2006 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten

Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier

Umschlaggestaltung any.way, Hamburg

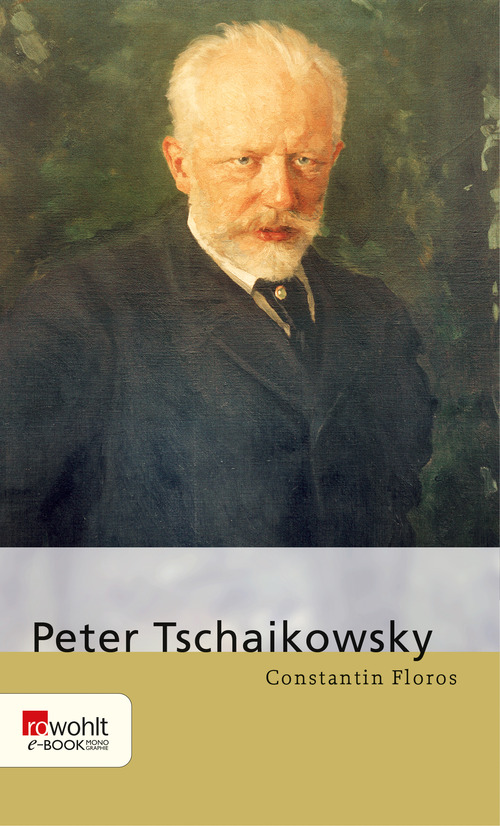

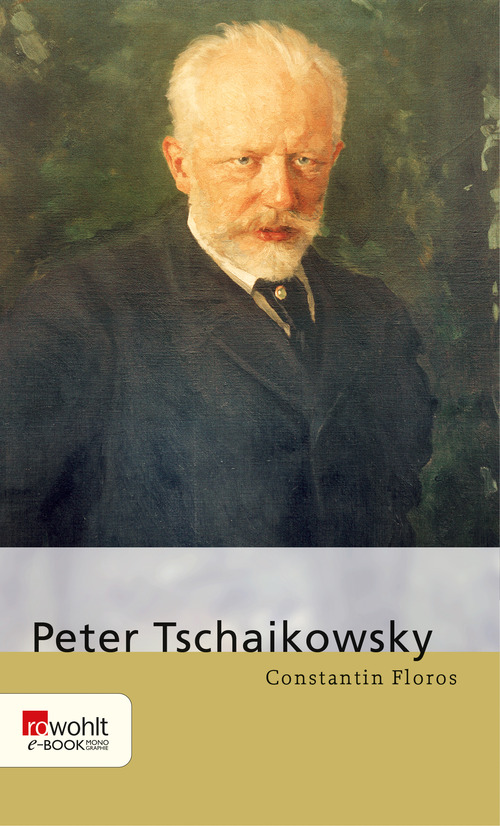

Umschlagabbildung akg-images, Berlin (Peter Iljitsch Tschaikowsky. Gemälde von Nikolaj D. Kusnezow, 1893. Moskau, Staatliche Tretjakow-Galerie)

Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.

Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen

ISBN Printausgabe 978-3-499-50668-8 (1. Auflage 2006)

ISBN E-Book 978-3-644-40605-6

www.rowohlt.de

ISBN 978-3-644-40605-6

Grundsätzliches zur Datierung: Der Abstand zwischen dem im zaristischen Russland üblichen julianischen und dem in Westeuropa gültigen gregorianischen Kalender beträgt zwölf Tage. Ereignisse in Russland und Briefe in russischer Sprache werden im Folgenden nach den julianischen Datierungen angegeben, Ereignisse in Westeuropa dagegen nach den gregorianischen.

Abgedruckt sind die Texte in Modests dreibändiger Tschaikowsky-Biographie (M1, 33–42).

M1, 133f.; Übersetzung bei Richard H. Stein: Tschaikowskij. Berlin und Leipzig 1927, S. 114.

M1, 147; Stein, S. 115f.

M1, 149f.; Stein, S. 116f.

Die Musik der Oper Der Wojewode konnte nach dem Aufführungsmaterial rekonstruiert werden. Von der Undine sind nur Bruchstücke erhalten geblieben.

Zum «Mächtigen Häuflein» siehe Dorothea Redepenning: Geschichte der russischen und sowjetischen Musik, Band 1: Das 19. Jahrhundert. Laaber 1994.

Hans Gal (Hg.): In Dur und Moll. Briefe großer Komponisten von Orlando di Lasso bis Arnold Schönberg. Frankfurt a.M. 1966, S. 428f.

Die ersten drei Liebesbriefe Antoninas an Tschaikowsky sind in deutscher Übersetzung bei Drinker Bowen und Barbara von Meck, Geliebte Freundin, Leipzig 1938, S. 104–108, abgedruckt. Tschaikowskys Briefe an Antonina haben sich nicht erhalten.

Nach Franz Zagiba: Tschaikovskij. Leben und Werk. Wien 1953, S. 345.

Antonina Tschaikowskaja: «Sich selbst nannte er ‹eine Mischung aus Kind und Greis›». (Die Erinnerungen der Witwe Tschaikowskys aus dem Jahre 1893.) N31–41.

Eine vollständige dreibändige Ausgabe der Korrespondenz zwischen Tschaikowsky und Nadeschda von Meck erschien in russischer Sprache zwischen 1934 und 1936 in Moskau. Die unter dem Titel «Teure Freundin» in deutscher Übersetzung 1964 in Leipzig erschienene Ausgabe stellt eine gut kommentierte Auswahl der wichtigsten Briefe dar.

Drinker Bowen und Barbara von Meck: Geliebte Freundin, S. 34.

Anna von Meck-Dawydowa: Mein Onkel Peter Tschaikowsky und das Ende seines Briefwechsels mit Nadeschda von Meck. N21–24.

Von seiner Ouverture solennelle «1812» schrieb Tschaikowsky am 10. Oktober 1880 an Nadeschda: Die Ouvertüre wird recht laut und lärmend sein, besitzt aber, da ich sie ohne Liebe geschrieben habe, keinen künstlerischen Wert. (F345)

Näheres darüber in: Peter I. Tschaikowski: Erinnerungen und Musikkritiken. Hg. von Richard Petzold und Lothar Fahlbusch. Leipzig 1974, S. 33–35.

Ebenda, S. 31–73.

Bevor Tschaikowsky Brahms kennenlernte, hielt er gar nichts von dessen Musik. In seinem Tagebuch finden sich unter dem 9. Oktober 1886 vernichtende Urteile wie: Mich ärgert es, daß diese selbstgefällige Mittelmäßigkeit als Genie anerkannt wird. […] Brahms aber ist chaotisch und völlig inhaltsleeres Stroh. (T113)

Erinnerungen und Musikkritiken, S. 46.

Ebenda, S. 50.

Ebenda, S. 60f.

Gustav Mahler schätzte Tschaikowsky als Opernkomponisten, nicht aber als Symphoniker. In seiner Wiener Zeit als Direktor der Hofoper brachte Mahler Eugen Onegin (19. November 1897), Jolanthe (22. März 1900) und Pique Dame (9. Dezember 1902) heraus. Die Pathétique dagegen wurde von ihm schroff abgelehnt.

Walter Damrosch: My musical life. New York 1923, S. 144f. (B217)

Juri Dawydow: Die letzten Tage im Leben Tschaikowskys nach seiner Ankunft in Petersburg. N242–256.

Alexandra Orlowa: Tchaikovsky: The Last Chapter. In: Music & Letters, Bd. 62 (1981), S. 125–145. Deutsche Übersetzung des Berichts von Woitow nach B247f.

Alexander Poznansky: Tschaikowskys Tod. Geschichte und Revision einer Legende. Mainz 1998. Gegen Orlowas Hypothesen argumentiert auch Kadja Grönke: Čajkovskijs Tod – ein kritischer Literaturbericht. In: Čajkovskij-Studien, Band 3, Mainz 1998, S. 379–403.

Sir George Henschel: Musing & Memories of an Musiciaen. London 1918, S. 365. (B208f.)

P133 und 201f. (Anm. 220).

Wassilij Bertenson: Aus meinen Erinnerungen (1912). N257–263.

Die vorliegende Darstellung stützt sich vor allem auf das Studium der elf erhaltenen Tagebücher. Sie beginnen mit dem Jahre 1873 und enden 1891. Bedauerlicherweise gibt es für längere Abschnitte seines Lebens keine persönlichen Aufzeichnungen. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind mehrere Tagebücher verlorengegangen.

An Anatol am 25. April 1866 (M1, 241). Deutsche Übersetzung in N90/Anm. 209.

Edvard Grieg an Frants Beyer am 6. Januar 1906 (B100).

Auf Veranlassung seines Verlegers Jürgenson vertonte Tschaikowsky im Mai 1878 seine Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos op. 41. Bei einer konzertanten Aufführung in Moskau rief sie Stürme der Begeisterung hervor. Daraufhin verbot der Moskauer Bischof Ambrosius, das Werk in den Kirchen des Episkopats aufzuführen. (F377)

Tagebücher, S. 103, 106f. und 164.

Amerikanische Psychiater, die im Jahre 1998 394 homosexuelle (212 männliche und 182 weibliche) und 336 heterosexuelle Studenten befragten, berichteten, dass 28,1% bisexueller/homosexueller Männer Suizidversuche unternommen hätten. Bei homosexuellen Frauen waren es 20,5, bei heterosexuellen Frauen 14,5 und bei heterosexuellen Männern nur 4,2%. Siehe Am. J. Public Health 88, S. 57–60. Freundlicher Hinweis von Professor Dr. Wolfgang Berner (Hamburg).

Erinnerungen und Musikkritiken, S. 125.

M1, 494; deutsch: In Dur und Moll, S. 442.

Erinnerungen und Musikkritiken, S. 192f.

M2, 80; deutsch: In Dur und Moll, S. 445f.

Boris W. Assafjew-Glebow: Tschaikowskys «Eugen Onegin». Potsdam o.J. [1948], hier besonders S. 11f., 62f., 65, 81 und 93.

Herman Klein: Thirty Years of Musical Life in London, 1870–1900. London 1903, S. 343–348. (B209–211)

Vgl. M3, 288f.

Tschaikowsky hatte im März 1891 in Paris beim Instrumentenbauer Mustel ein neues Orchesterinstrument – die Celesta – entdeckt, war von ihr entzückt und bat seinen Verleger Jürgenson, das Instrument zu bestellen und darauf zu achten, dass kein Kollege etwas davon erfahre. Vorgesehen ist die Celesta für den Auftritt der Zuckerfee.

Tous les genres sont bons, hors le genre ennyeux. N221.

Constantin Floros: Musik als Botschaft. Wiesbaden 1989, S. 123–129.

F180 und 256f.

Das «Dies Irae»-Motiv wurde von Tschaikowsky mehrfach als Vergänglichkeitssymbol eingesetzt.

Constantin Floros: Gustav Mahler. Band II: Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts in neuer Deutung. Wiesbaden 21987, S. 27–31.

Nikolai von der Pals: Peter Tschaikowsky. Potsdam 1940, S. 108.

Diese Symphonie trug den Titel Das Leben und stellte die existenzielle Frage: Warum? Wozu?

M3, 602f.; Thomas Kohlhase: P.I. Tschaikowsky. Symphonie Nr. 6. Mainz 1983, S. 275f.

M3, 636; Kohlhase, ebenda, S. 283.

Floros: Mahler, Band II, S. 311–317.

M2, 451; van der Pals, S. 52.

Erinnerungen und Musikkritiken, S. 150.

Ebenda.

Hans und Rosaleen Moldenhauer: Anton von Webern. Chronik seines Lebens und Werkes. Zürich/Freiburg i.Br. 1980, S. 465.

Thomas Kohlhase: Hermann Laroche – ein russischer Hanslick. (L26f.)

Igor Strawinsky: Musikalische Poetik. Mainz 1949, S. 60.

Thomas Kohlhase: Schlagworte, Tendenzen und Texte zur frühen Čajkovskij-Rezeption in Deutschland und Österreich. In: Čajkovskij-Studien 3, S. 327–354, hier S. 339.

Peter Iljitsch Tschaikowsky gilt neben Modest Mussorgsky als der bekannteste und bedeutendste russische Komponist des 19. Jahrhunderts. Sein Leben war an Wechselfällen reich und insgesamt so interessant und abenteuerlich, dass es sich wie ein spannender Roman liest. Seit den 1970er Jahren nahm die Tschaikowsky-Forschung einen großen Aufschwung. Nicht nur viele relevante neue Studien erschienen, sondern zahlreiche wichtige Quellen (Briefe, Erinnerungen, Würdigungen u.a.) wurden erstmals zugänglich. Überdies liegen seit 1992 Tschaikowskys Tagebücher auch in deutscher Übersetzung vor – überaus aufschlussreiche Dokumente, die einen Einblick in das Seelenleben des großen Komponisten gewähren. Übrigens sind in den sowjetischen Ausgaben wichtige Briefe und Briefpassagen, in denen Tschaikowsky selbst über seine erotische Veranlagung und über einige seiner Beziehungen Auskunft gibt, aus «Pietätsgründen» unterschlagen worden – 1992 wurden sie im russischen Original und in deutscher Übersetzung publiziert. Heftig umstritten ist eine vieldiskutierte These, wonach der Dreiundfünfzigjährige – dem Urteil eines «Ehrengerichts» folgend – gezwungen wurde, Selbstmord zu begehen.

Mein Anliegen ist es, über die Schilderung der wichtigsten Stationen hinaus die komplexe Persönlichkeit Tschaikowskys zu beleuchten. Nach außen hin wirkte der Hochsensible stets liebenswert, gelassen, diszipliniert. Doch war er oft unausgeglichen, gespalten, zerrissen, er litt unter schweren Depressionen und Verstimmungen und hatte neurotische Anfälle, über die man aus den Tagebüchern Bestürzendes erfahren kann. Wie sein Bruder Modest berichtet, legte er sich mit der Zeit eine Art Maske zu, hinter der er seine psychischen Probleme vor der Außenwelt verbarg. Zu einem wesentlichen Teil ist sein Schaffen autobiographisch konzipiert – ein bedeutsamer Aspekt, dem bislang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Viele Werke Tschaikowskys erfreuen sich noch heute in zahlreichen Ländern einer erstaunlichen Beliebtheit. Es bestehen freilich auch Vorbehalte gegen seine Musik, die dringend der Relativierung bedürfen. Insofern möchte die vorliegende Monographie auch zu einer Revision der ästhetischen Urteile über Tschaikowskys vielseitiges Schaffen beitragen.

Die musikalisch-schöpferische Begabung Peter Iljitsch Tschaikowskys grenzt an ein Wunder. Erklären kann man sie nicht, denn keiner unter seinen Vorfahren hatte eine ausgesprochen musische Veranlagung. Geboren wurde Tschaikowsky am 25. April (7. Mai)[1] 1840 in Wotkinsk, einer Bergbaustadt westlich des Urals, als zweiter Sohn von Ilja Petrowitsch Tschaikowsky und dessen zweiter Ehefrau Alexandra Andrejewna. Wotkinsk lag rund 1300 Kilometer östlich von St. Petersburg, der Hauptstadt des großen Zarenreiches. Um von St. Petersburg nach Wotkinsk mit der Kutsche zu gelangen, brauchte man damals nahezu drei Wochen. In Wotkinsk wirkte Ilja Petrowitsch (1795–1880) als Chefinspektor der Kamsko-Wotkinsker Berg- und Metallwerke. Als solcher verwaltete er auch die ländliche Umgebung. Er wird als herzlich, jovial, großzügig und charmant beschrieben, doch dürfte er nicht besonders ehrgeizig gewesen sein, denn er brachte es innerhalb von zwanzig Jahren nur bis zum Rang eines Oberstleutnants.

Als er seine zweite Frau heiratete, war er 38 Jahre alt. Alexandra Andrejewna, geborene Assier (eigentlich d’Assière, 1813–54), war achtzehn Jahre jünger als er. Sie kam aus St. Petersburg, ihr Großvater stammte aus Frankreich, ihr Vater war Staatsrat. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter wurde sie zehn Jahre lang in einem Internat erzogen, wo sie eine gründliche Ausbildung in Rhetorik, Arithmetik, Geographie, Literatur und Sprachen genoss. Sie sprach Französisch und Deutsch, spielte Klavier und sang. Sie scheint introvertiert gewesen zu sein. Auf Daguerreotypien glaubt man zu erkennen, dass sie einen Hang zur Melancholie hatte. Ihr Großvater, Michel Marquis d’Assière, und ihr Vater litten an einer Nervenkrankheit, möglicherweise Epilepsie.

Peter Iljitsch hatte insgesamt sechs Geschwister; vier Brüder – Nikolaj (1838–1911), Ippolit (1843–1927), die Zwillinge Anatol (1850–1915) und Modest (1850–1916) –, eine Schwester namens Alexandra (1842–91) und eine Halbschwester aus der ersten Ehe seines Vaters, Sinaida Iljinitschna (1829–78). Sein ältester Bruder, genannt Kolja, wurde Bergbauingenieur und lebte in Charkow. Er verheiratete sich, blieb aber kinderlos. Tschaikowsky charakterisierte ihn als einen guten Menschen, aber nicht sehr zärtlich. (F66) Ippolit, Kosename Polja, trat 1854 bereits als Elfjähriger in die Marine ein, wurde Offizier und brachte es bis zum Rang eines Admirals. Er war gleichfalls kinderlos verheiratet und zunächst in Odessa, später in Tiflis ansässig, wo Tschaikowsky ihn dann häufiger besuchte. Anatol, genannt Tolja, wurde Staatsanwaltsgehilfe in St. Petersburg. Modest oder Modja hatte wie Peter Iljitsch musische Interessen, liebte Bücher, die bildende Kunst und die Musik, lernte im Ausland Erziehungsmethoden für taubstumme Kinder und versuchte sich auch als Schriftsteller. Eine innige Beziehung hatte Peter Iljitsch zu seiner Schwester Alexandra, genannt Sascha, die 1860 den Gutsbesitzer Lew Wassiljewitsch Dawydow heiratete. Tschaikowsky hielt sich oft und gern auf dessen Gut in Kamenka in der Ukraine auf.

Wesentliche Informationen über die Kindheit von Peter Iljitsch verdanken wir den Erinnerungen seiner französischen Gouvernante Fanny Dürbach. (B18ff.) Sie kam 1844 ins Haus der Familie, um die Kinder zu unterrichten, und blieb dort bis 1848. Von Anfang an spürte sie «eine besondere Zuneigung» zu Peter, «dem jüngsten ihrer Schüler», nicht nur weil er im Unterricht besonders eifrig war, sondern auch, weil «etwas Zauberhaftes» von ihm ausging. Seine enorme Sensibilität und Verwundbarkeit fielen ihr auf. «Seine Empfindsamkeit war außerordentlich groß, und man mußte äußerst behutsam mit ihm umgehen. Jede Kleinigkeit konnte ihn bestürzen oder verletzen. Er war ein Kind wie aus Porzellan.» Fanny brachte ihm vor allem die französische Sprache bei und meinte seine dichterische Begabung erkannt zu haben. Zwischen seinem sechsten und seinem achten Lebensjahr schrieb Tschaikowsky zahlreiche Gedichte in französischer Sprache, die um die Themen Gottes Güte, Heimatliebe, Liebe zu den Tieren und Mitgefühl für die Schwachen kreisen.[2]

Eine besondere Rolle in Tschaikowskys Jugend spielten seine um zehn Jahre jüngeren Brüder, die Zwillinge Anatol und Modest. Nach dem frühen Tod der Mutter (sie starb am 13. Juni 1854 im Alter von 41 Jahren an Cholera) nahm sich der vierzehnjährige Peter ihrer an. Vor allem Modest wurde zu seinem engsten Vertrauten. Er wird später auch die erste umfängliche Biographie des großen Komponisten verfassen. Von ihm erfahren wir, dass Tschaikowsky seine Mutter über alles liebte und lange Jahre nach ihrem Tod nicht ohne Tränen von ihr sprechen konnte.

In seinen Briefen an seine Mäzenin Nadeschda von Meck kommt Peter Iljitsch des Öfteren auf seine geliebte Mutter zu sprechen. Am 23. November 1877 nennt er sie eine hervorragende, kluge Frau, die ihre Kinder leidenschaftlich liebte (F65), und bekennt: Nie werde ich mich mit dem Gedanken abfinden, daß meine Mutter, die ich so geliebt habe und die ein so hervorragender Mensch gewesen ist, nicht mehr existiert und daß ich ihr nie mehr werde sagen können, daß ich sie nach einer Trennung von dreiundzwanzig Jahren ebenso liebe wie einst. (F101) Im selben Brief spricht er von seiner Fürsorge für seine Zwillingsbrüder und schreibt: Aber von dem Augenblick an, da sie Waisen geworden waren, bemühte mich ich, sie mit der Liebe einer Mutter zu umgeben, denn aus Erfahrung weiß ich, wie tiefe Spuren die Zärtlichkeit und Liebe einer Mutter in Kinderseelen hinterläßt. (F66) Und am 13. Juni 1879 berichtet er der Freundin: Heute vor fünfundzwanzig Jahren ist meine Mutter gestorben. Das war mein erster großer Schmerz. Ihr Tod hat mein Schicksal und das meiner Familie stark beeinflußt. Sie starb in der Blüte ihres Lebens ganz plötzlich an Cholera, zu der noch eine andere Krankheit hinzugekommen war. Jeder Augenblick dieses grauenvollen Tages ist mir noch so gegenwärtig, als hätte ich ihn erst gestern erlebt. (F288) Des Sterbetages seiner Mutter gedachte Tschaikowsky auch in seinen Tagebüchern, so am 13. Juni 1886 und am 13. Juni 1889.

Seine ersten musikalischen Anregungen am Klavier erhielt er von seiner Mutter. Eines Tages brachte sein Vater aus St. Petersburg ein Orchestrion (ein mechanisches Musikwerk mit durchschlagenden Zungen und Schlagwerk) mit, und die Eltern kamen nicht aus dem Staunen heraus, als sie wahrnahmen, dass der Fünfjährige die vom Orchestrion gehörten Stücke spontan nachspielen konnte. Man beschloss, den Musikunterricht zu intensivieren, und ließ eine Klavierlehrerin für ihn kommen. Fanny Dürbach weiß zu berichten, dass der kleine Peter sich gleich nach dem Sprachunterricht ans Klavier setzte, statt die gewünschten gymnastischen Übungen zu machen. Wie empfänglich er für Musik, ja, wie buchstäblich musikbesessen er war, illustriert eine Anekdote, der zufolge er nach einem musikalischen Abend nicht schlafen konnte und Fanny weinend bat, ihm die zuvor gehörte Musik fortzuschaffen, weil sie ihn nicht in Frieden lasse. (B23)

Das Jahr 1848 brachte für die Familie Tschaikowsky gravierende Veränderungen. Im Februar trat Ilja von seinem Amt zurück und ließ sich pensionieren. Fanny Dürbach gab ihre Tätigkeit als Hauslehrerin auf. Die Familie verließ Wotkinsk und reiste im Oktober zuerst nach Moskau und dann weiter nach St. Petersburg. Doch erst im Mai 1849 fand Ilja Petrowitsch als Leiter von privaten Fabriken in Alapajewsk eine neue Tätigkeit, die ihn befriedigte. Alapajewsk lag in der Provinz Perm, ein wenig östlich des Urals und dicht an der sibirischen Grenze. Im Dezember 1849 wurde eine neue Hauslehrerin, Nastassja Petrowna Petrowa, angestellt. «Petja» – dies war Peters Kosename – fing wieder an zu lernen, spielte stundenlang Klavier, improvisierte viel, kurz: Er fand Trost in der Musik, wie er im März 1850 an Fanny schrieb. (W23)

Seine Passion für die Musik blieb seinen Eltern nicht verborgen. Gleichwohl konnten sie sich für ihn eine Zukunft als Musiker nicht vorstellen. Um 1850 genoss der Musikerberuf bei den höheren sozialen Schichten im zaristischen Russland kaum Ansehen, und die Eltern entschieden, dass Peter Iljitsch – wie bereits sein älterer Bruder Nikolaj – die renommierte Schule für Rechtswissenschaft besuchen sollte, um später Beamter im Justizministerium zu werden. Im Herbst 1850 reiste der noch nicht Elfjährige in Begleitung seiner Mutter nach St. Petersburg, Anfang Oktober wurde er dort für einen zweijährigen Vorbereitungskurs aufgenommen. Der Abschied von seiner geliebten Mutter hatte für Petja so schwere traumatische Auswirkungen, dass er noch Jahrzehnte später mit Erschütterung darüber sprach.

Die Petersburger Schule für Jurisprudenz – Gymnasium und Universität in einem – gehörte zu Russlands Eliteschulen. Peter, der fast zehn Jahre dort verbrachte, freundete sich vor allem mit Wladimir Gerard (1839–1903) und Alexej Apuchtin (1841–93) an. Gerard wurde später ein bedeutender Anwalt, und Apuchtin avancierte zu einem berühmten Dichter. Aller Wahrscheinlichkeit nach erwachten Tschaikowskys homosexuelle Neigungen im Internat der Rechtsschule. Im Mittelpunkt seiner Studien standen naturgemäß die juristischen Fächer. In seiner Freizeit spielte er jedoch weiterhin Klavier, improvisierte (eine Zeitlang leitete er die Chorproben) und schrieb Aufsätze für die Schülerzeitung. Außerdem besuchte er mit seinen Freunden oft die Italienische Oper und das Französische Theater.

Von 1855 bis 1858 nahm Tschaikowsky Klavierunterricht bei dem deutschen Pianisten Rudolf Kündinger (1832–1913), der sich 1850 in Russland niedergelassen hatte. Kündinger bemerkte zwar die besonderen musikalischen Fähigkeiten seines Schülers, sein gutes Gehör, sein treffliches Gedächtnis und seine außerordentliche Fingerfertigkeit, doch erkannte er seine geniale Begabung nicht, und als Ilja Petrowitsch ihn fragte, ob sein Sohn sich gänzlich einer musikalischen Laufbahn widmen sollte, gab er ihm eine abschlägige Antwort. Das Thema war damit allerdings nicht erledigt.

Im Mai 1859, kurz nach seinem neunzehnten Geburtstag, absolvierte Peter die Rechtsschule und wurde bald darauf im Justizministerium angestellt. Seine Tätigkeit als Assistent eines Bürovorstehers bereitete ihm jedoch nur wenig Freude. Er war oft zerstreut und erledigte seine Arbeit nicht immer gewissenhaft. Zwar dachte er gelegentlich daran, seine Tätigkeit als Beamter aufzugeben, doch zweifelte er selbst an seiner musikalischen Begabung. Im März 1861 schrieb er an seine Schwester Alexandra: Beim Abendessen kam man auf mein musikalisches Talent zu sprechen. Vater behauptete, daß es noch nicht zu spät für mich sei, ein Künstler zu werden. Wie schön, wenn es so wäre! Aber die Sache ist die: Selbst wenn ich Talent haben sollte, wird es wohl kaum noch zu entwickeln sein. Man hat einen Beamten aus mir gemacht, und zwar einen schlechten; ich bemühe mich jetzt nach Kräften, mich zu bessern, mich ernsthafter dem Dienst zu widmen – und da soll ich mit einem Mal gleichzeitig den Generalbaß studieren![3]

Auch kleine Ereignisse haben manchmal große Folgen. Von einem verwandten Gardeoffizier erfuhr Tschaikowsky zufällig, dass Nikolaj Iwanowitsch Saremba, ein aus Polen stammender Komponist, hochinteressante Kurse für Musiktheorie in Anton Rubinsteins Musikschule anbot. Er beschloss unverzüglich, diese Kurse zu besuchen, und teilte im Dezember 1861 Alexandra Folgendes mit: Ich hatte Dir, glaube ich, schon geschrieben, daß ich die Theorie der Musik zu erlernen begonnen habe, und zwar erfolgreich; Du wirst zugeben, daß es bei meinem ziemlich großen Talent (hoffentlich faßt Du das nicht als Prahlerei auf) töricht von mir wäre, mein Glück in dieser Beziehung nicht zu versuchen.[4]

Im September 1862 schrieb sich Tschaikowsky in das Petersburger Konservatorium ein, das aus Rubinsteins Musikschule hervorging. Seinen Entschluss begründete er in einem Brief an Alexandra so: Ich bin in das neueröffnete Konservatorium eingetreten, der Kursus beginnt in einigen Tagen. Im vorigen Jahr habe ich mich, wie Du weißt, viel mit der Theorie der Musik beschäftigt und bin zu der Überzeugung gekommen, daß ich früher oder später meinen Dienst mit der Musik vertauschen werde. Glaube nicht, daß ich mir einbilde, jemals ein großer Künstler zu werden; ich möchte nur das tun, wozu ich Beruf in mir fühle. Ob aus mir ein berühmter Komponist oder ein armer Musiklehrer herauskommen wird, ist gleichgültig; jedenfalls aber wird mein Gewissen rein, und ich werde kein Recht mehr haben, über mein Schicksal zu murren. Meine Stellung werde ich freilich solange nicht aufgeben, bis ich die Versicherung erlange, daß ich kein Beamter, sondern ein Künstler bin.[5]