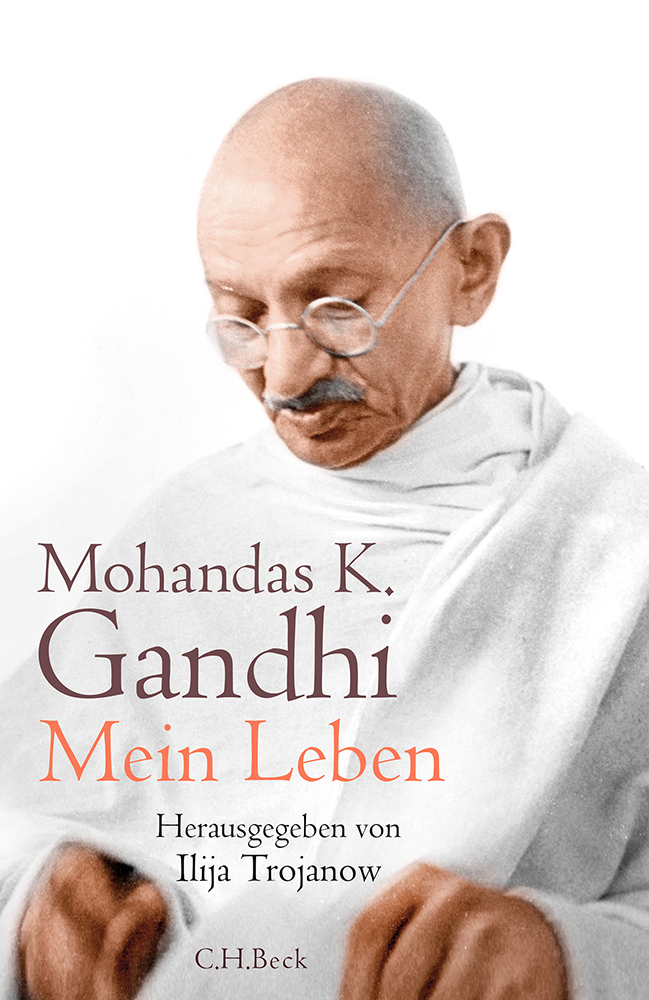

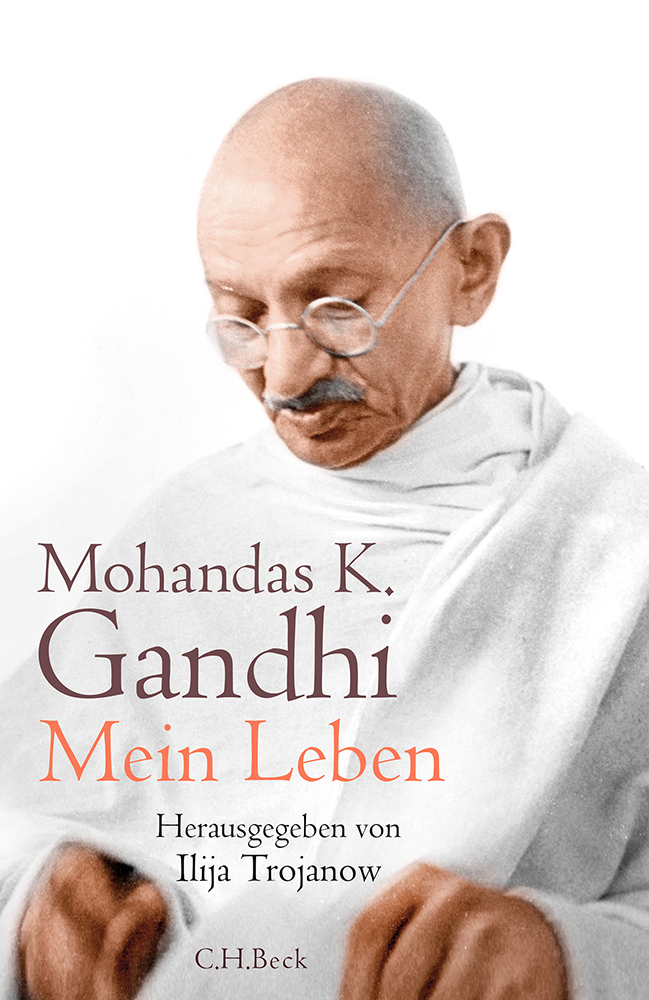

Mohandas K. Gandhi

Mein Leben

oder Die Geschichte meiner

Experimente mit der Wahrheit

Aus dem Englischen

von Susann Urban

Herausgegeben, erläutert und

mit einem Nachwort versehen

von Ilija Trojanow

C.H.Beck

Der Name Gandhi ist zum Synonym für gewaltlosen Widerstand und zivilen Ungehorsam geworden. In seiner berühmten Autobiographie legt Gandhi sich und der Welt Rechenschaft ab über sein Leben in Südafrika und Indien und den langen Kampf für die Unabhängigkeit Indiens, der ihn weit über das Land hinaus zur «Großen Seele» – Mahatma – machte. Eines der bedeutendsten politischen und spirituellen Manifeste des 20. Jahrhunderts ist für unsere Zeit neu zu entdecken.

Die ungekürzte Neuübersetzung von Susann Urban lässt den Text frisch und unmittelbar zu uns sprechen. Sie basiert auf der von Gandhi autorisierten englischen Übersetzung von Mahadev Desai, berücksichtigt aber auch die neue kritische Edition von Tridip Suhrup, die die Abweichungen der englischen Übersetzung vom Original in Gujarati kenntlich macht. So kommen deutschsprachige Leser Gandhis ursprünglichem Text so nah wie nie zuvor.

Ilija Trojanow hat die Übersetzung mit einem kundigen Nachwort versehen, das Gandhi in seiner Zeit verortet und zugleich deutlich macht, was wir bis heute von seinem Werk lernen können. Ein Glossar sowie ein kommentiertes Personenregister erschließen zusätzlich den Text.

Ilija Trojanow ist durch Bestseller wie «Der Weltensammler» und Reisereportagen wie «An den inneren Ufern Indiens» einem großen Publikum bekannt. Er lebte unter anderem in Nairobi, Bombay und Kapstadt und wohnt heute, wenn er nicht reist, in Wien. Für seine Romane und Reportagen wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Susann Urban ist nach dem Studium der Germanistik und Anglistik, vielen lehrreichen Jahren im Buchhandel und anderswo als Übersetzerin tätig, u.a. von John Steinbeck, Nuruddin Farah und Nadifa Mohamed.

Zu dieser Übersetzung

Vorwort

ERSTER TEIL

1. Geburt und Herkunft

2. Kindheit

3. Kinderheirat

4. Ich mime den Ehemann

5. Auf der höheren Schule

6. Eine Tragödie

7. Eine Tragödie (Fortsetzung)

8. Diebstahl und Buße

9. Tod des Vaters und doppelte Schande

10. Erste religiöse Erfahrungen

11. Vorbereitungen für England

12. Kastenlos

13. Endlich in England

14. Meine Entscheidung

15. In «zivilisierter» Kleidung

16. Veränderungen

17. Ernährungsexperimente

18. Schüchternheit, mein Schutzschild

19. Das Gift der Unwahrheit

20. Bekanntschaft mit anderen Religionen

21.

22. Narayan Hemchandra

23. Die große Ausstellung

24. Anwaltszulassung – doch was nun?

25. Meine Hilflosigkeit

ZWEITER TEIL

1. Raychandbhai

2. Weltliche Betätigungen

3. Mein erster Fall

4. Der erste Schock

5. Vorbereitung auf Südafrika

6. Ankunft in Natal

7. Neue Erfahrungen

8. Unterwegs nach Pretoria

9. Weitere Unannehmlichkeiten

10. Erster Tag in Pretoria

11. Im Kontakt mit Christen

12. Ich suche Umgang mit Indern

13. Was es heißt, ein «Kuli» zu sein

14. Prozessvorbereitungen

15. Religiöse Unruhe

16. Wer weiß schon, was morgen ist

17. Ich bleibe in Natal

18. Der schwarze Kragen

19. Der Natal Indian Congress

20. Balasundaram

21. Die Drei-Pfund-Steuer

22. Religionsstudien

23. Als Haushaltsvorstand

24. Heimwärts

25. In Indien

26. Zwei Leidenschaften

27. Die Versammlung in Bombay

28. In Poona

29. «Kommen Sie schnell zurück!»

DRITTER TEIL

1. Vor dem Sturm

2. Der Sturm

3. Die Prüfung

4. Die Ruhe nach dem Sturm

5. Ausbildung der Kinder

6. Der Geist des Dienens

7. Brahmacharya I

8. Brahmacharya II

9. Bescheidenheit

10. Der Burenkrieg

11. Hygienemaßnahmen und Hilfe bei Hungersnot

12. Zurück nach Indien

13. Wieder in Indien

14. Bürogehilfe und Dienstbote

15. Auf der Versammlung des Congress

16. Lord Curzons Darbar

17. Ein Monat mit Gokhale I

18. Ein Monat mit Gokhale II

19. Ein Monat mit Gokhale III

20. In Benares

21. Niederlassen in Bombay?

22. Glaube auf dem Prüfstand

23. Erneut nach Südafrika

VIERTER TEIL

1. «Verlorene Liebesmüh»?

2. Autokraten aus Asien

3. Die bittere Pille schlucken

4. Zunehmende Opferbereitschaft

5. Ergebnis der Selbstprüfung

6. Ein Opfer für den Vegetarismus

7. Medizinische Experimente mit Erde und Wasser

8. Eine Warnung

9. Machtgerangel

10. Kostbare Erinnerung und Buße

11. Enge Kontakte mit Europäern

12. Kontakte mit Europäern (Fortsetzung)

13. Indian Opinion

14. Kulisiedlungen oder Ghettos?

15. Die Pest I

16. Die Pest II

17. Die Siedlung in Flammen

18. Der Zauber eines Buches

19. Das Phoenix Settlement

20. Die erste Nacht

21. Polak wagt den Schritt

22. Wen Gott schützt

23. Einblick ins häusliche Leben

24. Der «Zulu-Aufstand»

25. Herzensprüfung

26. Die Geburt von Satyagraha

27. Fortsetzung der Ernährungsexperimente

28. Eine entschlossene Ehefrau

29. Satyagraha im eigenen Haus

30. Der Weg zur Selbstdisziplin

31. Fasten

32. Als Lehrer

33. Schulbildung

34. Atman-Übungen

35. Eine Mischung aus Gut und Böse

36. Fasten als Buße

37. Zu einem Treffen mit Gokhale

38. Meine Rolle im Krieg

39. Ein spirituelles Dilemma

40. Satyagraha im Kleinen

41. Gokhales Mitgefühl

42. Wie die Krankheit behandelt wurde

43. Abreise

44. Erinnerungen an die Zeit als Anwalt

45. Ein Verfahrenstrick?

46. Aus Mandanten werden Mitarbeiter

47. Wie ein Mandant vor dem Gefängnis gerettet wurde

FÜNFTER TEIL

1. Die erste Erfahrung

2. Mit Gokhale in Poona

3. War es eine Drohung?

4. Shantiniketan

5. Nöte der Dritte-Klasse-Passagiere

6. Meine Bemühungen

7. Kumbh Mela

8. Lakshman Jhula

9. Ashram-Gründung

10. Auf dem Amboss

11. Abschaffung des Kontraktsystems

12. Der Indigo-Schandfleck

13. Der einfache Bihari

14. Von Angesicht zu Angesicht mit Ahimsa

15. Das Verfahren wird eingestellt

16. Arbeitsmethoden

17. Gefährten

18. Auswirkung auf die Dörfer

19. Ein guter Gouverneur

20. Unter Arbeitern

21. Einblick in den Ashram

22. Das Fasten

23. Satyagraha in Kheda

24. «Der Zwiebeldieb»

25. Das Ende von Satyagraha in Kheda

26. Drang zur Einheit

27. Die Rekrutierungskampagne

28. An der Schwelle des Todes

29. Der Rowlatt Act und mein moralisches Dilemma

30. Ein großartiges Ereignis!

31. Diese unvergessliche Woche I

32. Diese unvergessliche Woche II

33. «Eine Himalaya-große Fehleinschätzung»

34. Navajivan und Young India

35. Im Punjab

36. Das Khilafat gegen den Schutz der Kühe?

37. Die Congress-Tagung in Amritsar

38. Meine Initiation im Congress

39. Die Geburt der Khadi-Bewegung

40. Endlich gefunden!

41. Ein lehrreiches Gespräch

42. Die Nicht-Kooperation ist in vollem Gange

43. In Nagpur

Abschied

Ein Mensch ist größer als ein Heiliger

Das inspirierende, widersprüchliche Leben

des Mohandas K. Gandhi

Der Memoirenschreiber

Der Freigläubige

Der Friedensaktivist

Der Menschenfreund (mit Abstrichen)

Der Gesundheitsapostel

Der handelnde Theoretiker

Der konkrete Utopist

Glossar

Karte

Personenregister

Gandhi hat seine Autobiografie auf Gujarati verfasst und unter dem Titel «Satyana Prayogo Athva Atmakatha» (wörtlich: «Meine Experimente mit der Wahrheit, eine Autobiografie») veröffentlicht. Das Buch erschien zunächst von 1925 bis 1928 in wöchentlichen Fortsetzungen in der Gujarati-Zeitschrift Navajivan (Ahmedabad). Eine zweibändige Ausgabe folgte 1927 und 1929. Gandhis langjähriger Mitarbeiter Mahadev Desai übertrug den Text 1940 ins Englische, mit Ausnahme der letzten Kapitel 24 bis 43 im fünften Teil, die von Desais Freund und Kollegen Pyarelal Nair übersetzt wurden. Die von Gandhi autorisierte Übersetzung erschien zuerst in wöchentlichen Fortsetzungen in der von ihm gegründeten Zeitschrift Young India.

Die vorliegende Übersetzung ins Deutsche basiert auf dieser englischen Fassung, orientiert sich aber auch an der kritischen Edition der englischen Übersetzung von Tridip Suhrud aus dem Jahr 2018 (Penguin/Yale University Press), die den Text detailliert kommentiert und mit dem Original vergleicht. So ist es möglich, bei wesentlichen Abweichungen der englischen Übersetzung vom Gujarati-Original dem Text der Originalausgabe zu folgen.

Die Schreibweise indischer Namen und Begriffe folgt in der Regel der englischen Form, sofern es keine allgemein übliche eingedeutschte Form gibt. Die englische Übersetzung verwendet die im British Empire üblichen Namen indischer Städte wie Benares oder Bombay. Die deutsche Übersetzung folgt dem, auch wenn die offiziellen Bezeichnungen dieser Städte inzwischen anders lauten.

Die Fußnoten mit Übersetzungen und Nachweisen zu Zitaten stammen von der Übersetzerin. Indische Sachbegriffe werden im Glossar erläutert, wichtige Personen im Personenregister.

Vor vier oder fünf Jahren drängten mich einige meiner engsten Mitarbeiter, meine Autobiografie zu schreiben. Aber kaum war die erste Seite fertig, brachen in Bombay Unruhen aus, und die Arbeit blieb liegen. Ereignis folgte auf Ereignis, und schließlich kam es zu meiner Inhaftierung in Yeravda. Jairamdas Doulatram, einer meiner Mitgefangenen, bat mich, alles andere beiseitezulegen und meine Autobiografie zu beenden. Ich habe bereits ein Studienprogramm für mich zusammengestellt und könne erst im Anschluss daran die Autobiografie fertigschreiben, lautete meine Antwort. Hätte ich das Glück gehabt, meine gesamte Haftstrafe zu verbüßen, dann wäre die Autobiografie fertig geworden, denn das eine Jahr, das ich früher entlassen wurde, hätte dazu ausgereicht. Davor war beim besten Willen keine Zeit gewesen.

Swami Anand hat mich nun ebenfalls dazu gedrängt, und nachdem die Geschichte «Satyagraha in Südafrika» beendet ist, bin ich versucht, die Autobiografie zu schreiben. Der Swami meinte, diese solle als eigenständiges Buch erscheinen. Doch dazu fehlt mir die Zeit. Ich schaffe nur ein Kapitel pro Woche. Auch für Navajivan muss wöchentlich etwas geschrieben werden – warum dann also nicht in Form einer Autobiografie? Der Swami war damit einverstanden, und so arbeite ich nun daran.

«Warum möchtest du eine Autobiografie schreiben?», fragte allerdings ein gottesfürchtiger Freund leise am Montag, meinem Schweigetag. «Das ist eigentlich nur typisch für die westliche Welt. Hier im Osten kenne ich niemanden, der eine geschrieben hat. Und was wirst du schreiben? Angenommen, du verwirfst morgen deine Prinzipien von heute oder bewertest deine heutigen Pläne anders, das ist doch irreführend für diejenigen, die sich an deinem geschriebenen Wort orientieren. Wäre es nicht besser, du schreibst keine Autobiografie oder zumindest jetzt noch nicht?»

Dieses Argument brachte mich ins Grübeln. Aber soll es überhaupt eine Autobiografie im klassischen Sinn werden? Ich möchte einfach die Geschichte meiner zahlreichen Experimente mit der Wahrheit erzählen, und da mein Leben ausschließlich aus diesen Experimenten besteht, wird diese Geschichte unweigerlich die Form einer Autobiografie haben. Ich habe nichts dagegen, wenn auf jeder Seite nur von meinen Experimenten die Rede ist. Ich glaube oder bilde es mir zumindest ein, ein zusammenhängender Bericht sämtlicher Experimente könnte durchaus von Nutzen für den Leser sein. Meine politischen Experimente sind mittlerweile nicht nur in Indien, sondern teilweise auch in der «zivilisierten» Welt bekannt. Für mich haben sie keinen besonderen Wert und der Titel Mahatma, den sie mir eingetragen haben, noch weniger. Der hat mir oft großen Kummer bereitet, und ich kann mich an keinen Augenblick erinnern, an dem er mir Freude gemacht hätte. Auf alle Fälle möchte ich gern von meinen spirituellen Experimenten erzählen, die nur ich kenne und aus denen ich die Kraft für meine politische Arbeit geschöpft habe. Wenn die Experimente tatsächlich spiritueller Natur sind, dann gibt es keinen Grund für Eigenlob, sondern nur für noch größere Demut. Je länger ich meine Vergangenheit reflektiere, desto deutlicher sind mir meine Grenzen bewusst.

Was ich erreichen möchte – worum ich mich nun dreißig Jahre lang eifrig bemüht habe –, ist Selbsterkenntnis, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen, Moksha zu erlangen. Mit diesem Ziel vor Augen lebe ich, bewege ich mich, bin ich. Alles, was ich sage und schreibe, meine sämtlichen politischen Bemühungen haben diesen Zweck. Da ich schon immer überzeugt war, was einem Einzelnen gelingt, gelingt allen, habe ich meine Experimente nicht heimlich, sondern öffentlich durchgeführt, was in meinen Augen ihrem spirituellen Wert nicht schadet. Manches spielt sich natürlich nur in der eigenen Seele ab, darüber lässt sich nicht schreiben. In meinen Experimenten ist das Spirituelle moralisch, Religion Moral, Moral aus Sicht der Seele Religion.

In diesem Buch wird nur behandelt, was sowohl von Kindern als auch von Älteren verstanden werden kann. Wenn ich diese Fragen abgeklärt und demütig abhandele, können Viele darin Inspiration für ihre weiterführenden Experimente finden. Ich habe keinesfalls den Anspruch, dass diese Experimente vollkommen sind, sondern ich sehe mich eher als Wissenschaftler, der trotz größtmöglicher Präzision, Umsicht und Genauigkeit beim Experimentieren niemals behauptet, seine Ergebnisse seien der Weisheit letzter Schluss, sondern sie weiterhin kritisch betrachtet. Ich habe mich intensiv selbst beobachtet, wieder und wieder hinterfragt, jede psychologische Regung beleuchtet und analysiert. Trotzdem behaupte ich keineswegs, dass meine Schlussfolgerungen allgemeingültig, wahr und unfehlbar sind. Einen Anspruch habe ich jedoch: Mir kommen sie vollkommen richtig und bis auf Weiteres auch endgültig vor. Wäre das nicht der Fall, könnten sie nicht die Grundlage meines Handelns sein. Bei jedem Schritt habe ich das Für und Wider abgewogen und entsprechend gehandelt. Und solange mein Handeln meinen Verstand und mein Herz zufriedenstellt, stehe ich zu meinen ursprünglichen Schlussfolgerungen.

Ginge es mir nur darum, akademische Prinzipien zu erörtern, würde ich bestimmt keine Autobiografie in Angriff nehmen. Weil ich aber einen Bericht über verschiedene praktische Anwendungsmöglichkeiten dieser Prinzipien vorlegen möchte, habe ich dem Vorhaben den übergeordneten Titel «Die Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit» gegeben. Natürlich finden sich darin Experimente mit Gewaltfreiheit, Enthaltsamkeit und anderen Verhaltensmaximen, die normalerweise nicht in Verbindung mit Wahrheit gebracht werden. Für mich ist allerdings Wahrheit das oberste Prinzip, das viele andere Prinzipien einschließt. Diese Wahrheit bedeutet nicht nur Ehrlichkeit in Wort und Denken, es geht dabei nicht nur um die relative Wahrheit, wie wir sie verstehen, sondern um die Absolute Wahrheit, das Ewige Prinzip – Gott. Von Gott existieren zahllose Definitionen, denn Seine Erscheinungsformen sind mannigfaltig. Sie lassen mich ehrfürchtig, manchmal geradezu überwältigt staunen. Ich verehre Gott als einzige Wahrheit, nur Er ist wahr, alles andere ist irreal. Gefunden habe ich Ihn noch nicht, aber ich bin auf der Suche nach Ihm. Ich bin bereit, bei dieser Suche alles zu opfern, was mir lieb ist. Sogar mein eigenes Leben. Zumindest hoffe ich, dass ich dazu bereit bin. Doch solange ich diese Absolute Wahrheit nicht erkannt habe, muss ich mich an die relative Wahrheit halten, wie ich sie verstehe. Einstweilen muss mir diese relative Wahrheit Leitstern, Schirm und Schild sein. Auch wenn dieser Pfad schmal ist, immer haarscharf am Abgrund entlang, für mich war er der schnellste und einfachste. Sogar meine schrecklichsten Fehler kommen mir klein vor, eben weil ich strikt auf diesem Pfad geblieben bin. Dieser Pfad hat mich vor Kummer bewahrt, und ich bin ihn immer weitergegangen – geleitet von meinem Licht. Häufig habe ich dabei das Fünkchen der Absoluten Wahrheit, Gott, gesehen, und täglich wächst in mir die Überzeugung, nur Er ist wirklich, alles andere ist unwirklich. Die Leser mögen meinen Weg zu dieser Überzeugung hier nachvollziehen, sich meinen Experimenten anschließen und vielleicht auch meiner Überzeugung.

Mittlerweile bin ich zudem überzeugt, dass alles, was mir möglich ist, sogar einem Kind möglich ist. Dafür habe ich gute Gründe. Die Mittel für die Suche nach der Wahrheit sind so einfach wie komplex. Einem arroganten Menschen kommen sie wahrscheinlich unmöglich, einem unschuldigen Kind jedoch sehr möglich vor. Der Wahrheitssuchende sollte demütiger sein als Staub. Die Welt zertritt den Staub, aber der Wahrheitssuchende sollte so demütig sein, dass ihn sogar der Staub zertreten kann. Nur dann, erst dann, sieht er ein Fünkchen Wahrheit. Dies macht das Gespräch zwischen Vasishtha und Vishvamitra überdeutlich. Auch Christentum und Islam bestätigen das zur Genüge.

Sollte auf diesen Seiten Stolz durchklingen, kann der Leser davon ausgehen, dass mit meiner Suche etwas falschläuft und die Fünkchen, die ich gesehen habe, lediglich Illusion sind. Hunderte wie ich mögen untergehen, doch die Wahrheit soll siegen. Wenn es um die Beurteilung von Alpatmas[1] geht, von kleinen Seelen wie mich, die sich irren und täuschen, darf der Maßstab der Wahrheit nicht einmal um eine Haaresbreite verändert werden.

Ich hoffe und bete, dass niemand die in den folgenden Kapiteln eingefügten Ratschläge als verbindlich ansieht. Die aufgeführten Experimente sollen als Beispiele dienen, vor deren Hintergrund jeder seine eigenen Experimente durchführen kann, je nach Neigung und Belastbarkeit. Für diesen Zweck sind die autobiografischen Beispiele hoffentlich nützlich, denn ich werde nichts Erwähnenswertes verschweigen oder herunterspielen. Der Leser soll von all meinen Fehlern und Irrtümern erfahren. Ich habe die Absicht, Experimente im Licht von Satyagraha zu beschreiben, es geht nicht darum, dass ich gut dastehe. Ich versuche, mich selbst so unerbittlich zu beurteilen wie die Wahrheit – etwas, was ich mir von anderen auch wünsche. Angesichts dieses an mich angelegten Maßstabs möchte ich mit Surdas ausrufen:

Welche Kreatur ist

So böse und abscheulich wie ich?

Meinen Schöpfer habe ich verlassen,

Treulos wie ich gewesen bin.

Denn es quält mich weiterhin, dass ich Ihm immer noch so fern bin, Ihm, der, wie ich genau weiß, jeden Atemzug meines Lebens bestimmt, der mich mit Salz versorgt. Es sind meine schlechten Leidenschaften, die mich von Ihm fernhalten, und trotzdem kann ich sie nicht abschütteln. Aber jetzt schließe ich, denn in der Einführung sollte nicht von Experimenten die Rede sein. Die eigentliche Geschichte beginnt im nächsten Kapitel.

Sabarmati-Ashram

Magsar Sud 11, 1982 (26. November 1925)

M. K. Gandhi

1 «Alpatma», kleine Seele, ist das Gegenteil von «Mahatma», große Seele.

Die Gandhis gehören der Bania-Kaste an und waren ursprünglich wohl Händler. Seit drei Generationen allerdings, angefangen mit meinem Großvater, stellten sie in verschiedenen Kathiawad-Staaten den Premierminister. Mein Großvater, Uttamchand Gandhi, kurz Ota Gandhi, war offenbar ein Mann mit Prinzipien. Aufgrund politischer Intrigen musste er Porbandar verlassen, wo er Diwan war, und nach Junagadh flüchten. Dort grüßte er den Nawab mit der linken Hand. Ein Anwesender, dem die vermeintliche Unhöflichkeit aufgefallen war, verlangte eine Erklärung, die wie folgt lautete: «Meine rechte Hand ist bereits Porbandar verpflichtet.»

Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Ota Gandhi ein zweites Mal. Von seiner ersten Frau hatte er vier Söhne, von der zweiten zwei. Soweit ich mich erinnere, war mir als Kind nie bewusst, dass Ota Gandhis Söhne nicht alle dieselbe Mutter hatten. Der fünfte Sohn hieß Karamchand Gandhi, kurz Kaba Gandhi, der sechste Tulsidas Gandhi. Nacheinander waren beide Brüder Premierminister von Porbandar. Kaba Gandhi war mein Vater. Nachdem er nicht mehr Premierminister war, gehörte er dem mittlerweile nicht mehr existierenden Rajasthanik Court an, einer damals sehr einflussreichen Institution, zuständig für die Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Familienoberhäuptern und deren Angehörigen. Eine Zeitlang war mein Vater Premierminister von Rajkot, anschließend von Vankaner. Zum Zeitpunkt seines Todes bezog er eine Rente vom Staat Rajkot.

Kaba Gandhi heiratete nacheinander viermal, denn seine Frauen starben eine nach der anderen. Aus der ersten Ehe stammten zwei Töchter. Putlibai, seine letzte Frau, bekam eine Tochter und drei Söhne, der jüngste bin ich.

Mein Vater liebte seine Familie, war wahrheitsliebend, unerschrocken und großzügig, aber auch aufbrausend. Der Fleischeslust war er wohl nicht abgeneigt, denn als er zum vierten Mal heiratete, war er bereits über vierzig. Er war unbestechlich und galt, sowohl zu Hause als auch außerhalb der Familie, als absolut unparteiisch. Seine Loyalität gegenüber dem Staat war allgemein bekannt. Als sich ein Vize-Regierungsvertreter beleidigend über den Thakore Saheb von Rajkot ausließ, ergriff er umgehend Partei für seinen Vorgesetzten. Woraufhin der Regierungsvertreter wütend eine Entschuldigung verlangte, Kaba Gandhi sich weigerte und mehrere Stunden im Gefängnis verbrachte. Als der Regierungsvertreter feststellen musste, dass Kaba Gandhi nicht von seinem Standpunkt abrückte, ordnete er seine Freilassung an.

Mein Vater hatte nie den Ehrgeiz gehabt, Reichtum anzuhäufen, und hinterließ uns Brüdern nur wenig.

Seine gesamte Bildung bestand aus seinem großen Erfahrungsschatz. Mit viel Wohlwollen hätte man ihm den Wissensstand eines Fünftklässlers in einer Gujarati-Schule zugebilligt. Von Geschichte und Geografie hatte er keine Ahnung. Aber seine große Lebenserfahrung half ihm bei den vertracktesten Problemen und bei der Führung Tausender Menschen. Auch seine religiöse Bildung war spärlich, doch er hatte wie viele Hindus jene religiöse Kultur, die durch häufige Tempelbesuche und religiöse Vorträge erworben wird. Am Ende seines Lebens begann er auf Drängen eines Familienfreundes, eines gelehrten Brahmanen, die Bhagavad Gita zu lesen, und jeden Tag rezitierte er laut als Gottesdienst einige Verse daraus.

Wenn ich an meine Mutter denke, fällt mir als Allererstes ihre Frömmigkeit ein, sie war zutiefst gläubig. Nie hätte sie gegessen, ohne vorher ein Gebet zu sprechen. Der Gang zum Tempel gehörte für sie zu ihren täglichen Pflichten. Soweit mich meine Erinnerung trägt, fastete sie immer während Chaturmas. Sie erlegte sich die härtesten Gelübde auf, hielt sie unverbrüchlich ein, selbst Krankheit war keine Ausrede. Einmal wurde sie während eines Chandrayana-Gelübdes krank, hielt aber unbeirrbar an der Einhaltung der vorgeschriebenen Fastenregel fest. Zwei- oder dreimal nacheinander zu fasten war für sie ein Leichtes. Während Chaturmas nahm sie täglich nur eine Mahlzeit zu sich, einmal war sie selbst damit nicht zufrieden und aß nur jeden zweiten Tag. Bei einem anderen Chaturmas gelobte sie, erst zu essen, wenn sie die Sonne sehen konnte. An diesen Tagen starrten wir Kinder erwartungsvoll zum Himmel, bis wir unserer Mutter mitteilen konnten, dass die Sonne endlich da war. Bekanntlich zeigt sich während der Regenzeit die Sonne oftmals den ganzen Tag nicht, und ich weiß noch, wie wir, als wir die Sonne sahen, schrien: «Ba, Ba, man kann die Sonne sehen», worauf Ba herausgerannt kam, aber mittlerweile hatte sich die Sonne bereits wieder verzogen. «Das macht nichts», meinte sie dann gutgelaunt, «Gott möchte nicht, dass ich heute esse.» Und widmete sich wieder ihren Pflichten.

Meine Mutter hatte einen äußerst gesunden Menschenverstand, war in allen Angelegenheiten des Rajasthanik Court gut informiert, und die Hofdamen schätzten ihre Klugheit. Als Kind durfte ich sie oft begleiten, und ich kann mich noch gut an viele lebhafte Diskussionen erinnern, die sie mit der verwitweten Mutter des Thakore Saheb führte. Als Sohn dieser Eltern wurde ich in Porbandar, auch als Sudamapuri bekannt, am 2. Oktober 1869 geboren. Dort verbrachte ich meine Kindheit, dort wurde ich eingeschult und haderte mit dem Einmaleins. Meine Erinnerungen an diese Zeit beschränken sich darauf, wie ich gemeinsam mit anderen Jungen unseren Lehrer verspottete, was den Schluss zulässt, dass mein Verstand und mein Gedächtnis damals so halbgar waren wie das papad in dem Vers, den wir Jungs trällerten: «Eins ist eins, back papad, das papad ist noch roh … ist mein …!» Die erste Auslassung steht für den Namen des Lehrers, den ich hier nicht verewigen möchte, die zweite für eine Beschimpfung, die ich absichtlich auslasse.

Ich war ungefähr sieben, als mein Vater Mitglied des Rajasthanik Court in Rajkot wurde. Dort steckte man mich in die Gujarati-Grundschule, und da lässt mich mein Gedächtnis nicht mehr im Stich, ich erinnere mich an die Namen und Eigenheiten meiner Lehrer. Wie in Porbandar sind auch hier meine Lernerfolge nicht der Rede wert. Mehr als ein durchschnittlicher Schüler war ich wohl nicht. Von dieser Dorfschule wechselte ich auf eine Vorstadtschule, anschließend besuchte ich, da war ich schon zwölf, eine höhere Schule. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich während dieses kurzen Zeitraums jemals jemanden belogen hätte, weder meine Lehrer noch meine Klassenkameraden, denn ich war sehr schüchtern und blieb für mich, konzentrierte mich ganz auf meine Bücher und den Unterricht. Tagtäglich lief ich pünktlich mit der Schulglocke ins Gebäude und rannte heim, sobald die Schule aus war. Rennen ist wortwörtlich zu nehmen, denn ich wollte mit niemandem auch nur ein Wort wechseln. Ich hatte Angst, man könnte sich über mich lustig machen.

Ein Vorfall, der sich während der Prüfungen im ersten Jahr ereignete, ist erwähnenswert. Mr. Giles, der Schulinspektor, war zu einem Kontrollbesuch gekommen und stellte uns Sechstklässlern eine Orthografieaufgabe. Diese bestand aus fünf Wörtern, eins davon war kettle (Kessel). Ich hatte es falsch geschrieben, und der Lehrer versuchte mich mit einem Stups seiner Stiefelspitze darauf aufmerksam zu machen. Aber ich reagierte nicht, weil ich nicht kapierte, dass er mich aufforderte, ich sollte die korrekte Form von der Tafel meines Nachbarn abschauen. Ich glaubte, der Lehrer sei da, um uns vom Abschreiben abzuhalten. Mit dem Ergebnis, dass bis auf mich alle Jungen sämtliche Wörter richtig geschrieben hatten. Nur ich war zu dumm gewesen. Später versuchte der Lehrer erfolglos, mir meine Dummheit klarzumachen. Die «Kunst» des Abschreibens habe ich nie beherrscht.

Trotzdem kratzte dieser Vorfall keineswegs am Respekt, den ich für meinen Lehrer hegte. Ich war von Natur aus blind für die Fehler von Respektspersonen. Später lernte ich viele weitere Schwächen dieses Lehrers kennen, doch an meiner Achtung für ihn änderte das nichts. Denn ich hatte gelernt, die Anweisungen von Respektspersonen zu befolgen, ihre Handlungen jedoch nicht kritisch zu hinterfragen.

Zwei weitere Vorkommnisse aus derselben Zeit haben sich für immer in meinem Gedächtnis eingeprägt. Außer in meinen Schulbüchern las ich nicht gern. Die täglichen Aufgaben mussten gemacht werden, denn ich wollte von meinem Lehrer genauso wenig gerügt werden wie ihn hinters Licht führen. Daher erledigte ich sie, war aber oft mit den Gedanken woanders. Wenn schon die Aufgaben schludrig erledigt wurden, war natürlich nicht daran zu denken, dass ich darüber hinaus etwas las. Doch zufällig fiel mein Blick auf ein Buch, das mein Vater gekauft hatte. Es war «Shravana Pitribhakti Nataka» (ein Drama über Shravanas hingebungsvolle Liebe zu seinen Eltern), das ich mit größtem Interesse las. Ungefähr zur selben Zeit kamen Schausteller in unseren Ort. Auf einem ihrer Bilder hatte Shravana Schlingen an seinen Schultern befestigt, mit deren Hilfe er seine Eltern zu Pilgerorten trug. Buch und Bild prägten sich mir unauslöschlich ein. «Dieses Beispiel solltest du nachahmen», sagte ich zu mir. Die wehklagenden Eltern, die ihren toten Sohn betrauern, sind mir immer noch lebhaft im Gedächtnis. Ich spielte die anrührende Melodie auf einer Ziehharmonika nach, die mein Vater mir gekauft hatte und auf der ich sehr gern spielte.

Ähnlich ging es mir mit einem anderen Drama. Ungefähr um diese Zeit hatte mein Vater mir erlaubt, ein Schauspiel anzuschauen, das von einer Theatertruppe aufgeführt wurde. «Harishchandra» eroberte mein Herz, ich hätte es gar nicht oft genug sehen können. Aber wie oft würde ich die Erlaubnis dazu bekommen? Es ging mir nicht mehr aus dem Sinn, daher habe ich «Harishchandra» hunderte Male für mich selbst aufgeführt. «Warum können nicht alle so ehrlich wie Harishchandra sein?», fragte ich mich immer wieder. Der Wahrheit zu folgen und alle Prüfungen Harishchandras zu bestehen, wurde auch zu meinem Ideal. Ich glaubte Harishchandras Geschichte Wort für Wort, und oft musste ich deswegen weinen. Heute sagt mir mein gesunder Menschenverstand, Harishchandra kann keine historische Persönlichkeit gewesen sein. Trotzdem sind Harishchandra und Shravana für mich lebendige Wesen, und bestimmt wäre ich, würde ich diese Stücke heute noch einmal lesen, genauso berührt wie damals.

So ungern ich dieses Kapitel schreibe, ist mir doch klar, dass ich bei der Schilderung meines Lebens noch viele solcher bitteren Pillen schlucken muss. Wenn ich der Wahrheit treu bleiben will, geht es nicht anders. Es ist meine schmerzliche Pflicht, von meiner Hochzeit zu berichten, die stattfand, als ich dreizehn war. Wenn ich mir die zwölf-, dreizehnjährigen Kinder ansehe, die unter meiner Obhut stehen, und an meine eigene Eheschließung denke, tue ich mir fast leid und möchte sie beglückwünschen, dass ihnen mein Schicksal erspart bleibt. Mir fällt nichts ein, womit es sich rechtfertigen ließe, dass ich mit dreizehn Jahren verheiratet wurde.

Damit man mich recht versteht: Ich wurde verheiratet, nicht verlobt. In Kathiawad sind Verlobung und Heirat zwei völlig verschiedene Riten. Verlobung ist die vorläufige, nicht absolut bindende Vereinbarung zwischen den Eltern des Jungen und des Mädchens, die beiden zu verheiraten. Stirbt der Junge, wird das Mädchen nicht zur Witwe. Es handelt sich um eine Übereinkunft ausschließlich zwischen den Eltern, die Kinder haben nichts damit zu tun, werden häufig nicht einmal darüber informiert. Ich wurde dreimal ohne mein Wissen verlobt. Die Eheschließung hingegen erfordert die Anwesenheit von Braut und Bräutigam. Man erzählte mir, zwei der für mich ausgewählten Mädchen seien nacheinander gestorben, daraus schließe ich, dass ich dreimal verlobt war. Dunkel erinnere ich mich, dass ich als Siebenjähriger zum dritten Mal verlobt wurde, allerdings nicht daran, dass man mir das mitgeteilt hätte. In diesem Kapitel berichte ich von meiner Hochzeit und Ehe, an die ich mich sehr deutlich entsinne.

Wir waren, wie erwähnt, drei Brüder. Der erste war bereits verheiratet. Die Familienältesten beschlossen, meinen zweiten Bruder, der zwei, drei Jahre älter war als ich, einen ungefähr ein Jahr älteren Cousin und mich gleichzeitig zu verheiraten. Ob uns das gefiel, spielte keine Rolle. Unsere Familie hatte einzig praktische und wirtschaftliche Erwägungen im Sinn. Eine Heirat ist bei Hindus keine schlichte Angelegenheit. Oftmals ruinieren sich dafür die Eltern von Braut und Bräutigam. Vermögen und Zeit werden verschwendet, Monate vergehen über den Vorbereitungen – Kleidung und Dekorationen werden angefertigt, die Festessen für die Gemeinschaft müssen geplant werden. Beide Parteien versuchen, einander hinsichtlich Anzahl und Vielfalt der Gerichte zu übertreffen. Die Frauen, ob sie nun eine schöne Stimme haben oder nicht, singen sich heiser, manche sogar krank und stören die Ruhe der Nachbarn, die ihrerseits Trubel und Lärm, Schmutz und Dreck, den solche Feiern machen, geduldig hinnehmen, weil sie wissen, irgendwann wird sich bei ihnen Ähnliches abspielen.

War es nicht besser, diesen ganzen Aufwand nur ein-, statt dreimal zu betreiben? Das käme billiger, und die Verheiratung selbst stünde im Mittelpunkt? Man konnte großzügiger mit dem Geld umgehen, wenn drei Hochzeiten auf einmal stattfanden. Mein Vater und mein Onkel waren beide alt, und wir waren die letzten Kinder, die sie verheiraten mussten. Wahrscheinlich wollten sie sich ein letztes Mal in ihrem Leben nochmals so richtig amüsieren. Aufgrund all dieser Überlegungen entschloss man sich zu einer Dreifachhochzeit, für deren Vorbereitung, wie schon erwähnt, Monate vergingen.

Nur durch diese Vorbereitungen bekamen wir Kinder mit, dass Hochzeiten geplant waren. Wahrscheinlich bedeutete es für mich nicht mehr als schöne Kleidung, Trommelmusik, Hochzeitszüge, Festessen und ein unbekanntes Mädchen als Spielgefährtin. Die Sinneslust kam später. Ich schlage vor, wir breiten den Mantel des Schweigens darüber und beschränken uns auf ein paar erwähnenswerte Details, zu denen ich später komme. Doch selbst diese haben so gut wie nichts mit der Kernidee zu tun, die ich beim Niederschreiben dieser Autobiografie verfolge.

Mein Bruder und ich wurden von Rajkot nach Porbandar gebracht. Es wären einige amüsante Kleinigkeiten aus der Vorbereitungsphase zum großen Finale zu erzählen, zum Beispiel, dass wir von Kopf bis Fuß mit Kurkuma beschmiert wurden, aber die lasse ich aus.

Mein Vater war zwar Diwan, aber trotzdem in untergeordneter Stellung, er stand als Favorit des Herrschers Thakore Saheb noch mehr in der Pflicht. Ich könnte erzählen, wie es dazu kam, will aber die Neugier des Lesers nicht wecken. Allerdings ließ der Saheb für meinen Vater besondere Postkutschen bereitstellen, so dass sich die Reise um zwei Tage verkürzt hätte. Das Schicksal wollte es jedoch anders. Porbandar liegt hundertzwanzig Meilen oder eine fünftägige Wagenfahrt von Rajkot entfernt. Mein Vater schaffte die Strecke in drei Tagen, doch bei der dritten Etappe stürzte die Kutsche um, und er verletzte sich schwer. Über und über in Verbände gewickelt, traf er ein. Sowohl ihm als auch uns war die Freude am bevorstehenden Ereignis ziemlich verleidet, aber die Zeremonie musste durchgezogen werden, denn der Hochzeitstermin ließ sich nicht mehr verschieben. Jedenfalls vergaß ich in meiner kindlichen Begeisterung für die Hochzeit den Kummer über die väterlichen Blessuren.

Ich war meinem Vater ergeben. Aber war ich meinen Leidenschaften weniger ergeben? Mit Leidenschaften meine ich nicht nur sexuelles Verlangen, sondern alle Gelüste. Ich musste erst noch lernen, dass man Glück und Vergnügen zugunsten dienstbarer Ergebenheit den eigenen Eltern gegenüber opfern sollte. Und trotzdem ereignete sich, wie als Strafe für meine Vergnügungssucht, ein Vorfall, der mir seitdem zu schaffen macht. «Verzicht auf den Gegenstand der Begierde ohne Verzicht auf Begierde an sich ist kurzlebig, mag man sich noch so sehr bemühen», singt Nishkulanand. Sooft ich dieses Lied singe oder höre, kommt mir dieser unselige Vorfall in den Sinn und ich schäme mich.

Trotz seiner Verletzungen ließ sich mein Vater nichts anmerken und nahm an der Hochzeitsfeier von Anfang bis Ende teil. Noch heute sehe ich vor meinem geistigen Auge, wo er saß, als er die Zeremonie durchführte. Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich meinen Vater später einmal scharf kritisieren würde, weil er mich als Kind verheiratete. An diesem Tag kam mir alles richtig und schön vor. Zudem wollte ich unbedingt heiraten, und weil für mich damals das, was mein Vater tat, richtig und gut war, ist alles in meinem Gedächtnis noch ganz frisch. Noch heute sehe ich vor mir, wie wir auf unserem Hochzeitspodest saßen, wie wir die saptapadi ausführten, uns als Neuverheiratete gegenseitig süßen kansar in den Mund schoben und zusammenzuleben begannen. Und ach, die erste Nacht. Zwei unschuldige Kinder warfen sich völlig ahnungslos hinein ins Meer des Lebens. Die Frau meines Bruders hatte mich gründlich darauf vorbereitet, wie ich mich in der ersten Nacht zu verhalten hatte. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich meine Frau gefragt hätte, wer sie vorbereitet hatte. Ich habe sie nie gefragt und habe das auch nicht vor. Dem Leser sei gesagt, ich erinnere mich vage daran, dass wir beide Angst voreinander hatten, uns nicht in die Augen sehen konnten. Viel zu schüchtern waren wir überdies. Wie sollte ich mit ihr reden und was? Die erfolgte Aufklärung brachte mich da nicht sehr viel weiter. Aber ist Aufklärung wirklich nötig? Die Eindrücke aus dem vorigen Leben sind so stark, dass jede Vorbereitung überflüssig ist. Nach und nach kamen wir uns näher und lernten, uns unbefangen zu unterhalten. Wir waren gleichaltrig, aber ich mimte sofort den Ehemann.

Ungefähr zu der Zeit, als ich verheiratet wurde, kamen kleine Broschüren heraus, die ein Pice oder einen Pie kosteten (ich weiß es nicht mehr genau), darin ging es um eheliche Liebe, Sparsamkeit, Kinderehe und Ähnliches. Wann immer ich eine davon in die Finger bekam, las ich sie von hinten bis vorn durch und vergaß normalerweise, was mir nicht gefiel, und setzte, was mir gefiel, in die Praxis um. Die lebenslange Treue, die einem in diesen Büchlein als Ehemannspflicht eingebläut wurde, prägte sich mir für immer ein. Außerdem hegte ich eine Leidenschaft für die Wahrheit, daher kam es nicht in Frage, meine Frau zu betrügen. Ich hatte auch verstanden, dass man mit keiner anderen Frau eine Beziehung haben darf. Wozu es in diesem zarten Alter für mich ohnehin so gut wie keine Gelegenheit gab.

Diese positiven Gedanken hatten aber auch eine negative Wirkung. «Wenn ich das Gelübde ablege, meiner Frau treu zu sein, sollte sie das umgekehrt auch tun», sagte ich mir. Dieser Gedanke machte mich zum eifersüchtigen Ehemann. Ich leitete daraus ab, dass ich sehr genau beobachten sollte, ob meine Frau dieses Gelübde auch einhielt. Es gab überhaupt keinen Grund, meine Frau der Untreue zu verdächtigen, aber Eifersucht braucht keinen Grund. Ständig musste ich wissen, was sie tat, und daher durfte sie nirgendwo ohne meine Erlaubnis hingehen. Das führte zu einer erbitterten Auseinandersetzung zwischen uns. Diese Beschränkung war praktisch eine Art Haft. Und Kasturba nicht der Typ Mädchen, der sich das gefallen ließ. So verließ sie das Haus, wann sie wollte, und ging, wohin sie wollte, ohne dass sie mich um Erlaubnis fragte. Je mehr Verbote ich aussprach, desto größere Freiheiten nahm sie sich heraus, desto verärgerter wurde ich. Dass wir nicht miteinander sprachen, war bei uns verheirateten Kindern geradezu an der Tagesordnung. Wie hätte ein unschuldiges Mädchen es sich gefallen lassen können, dass sie weder in den Tempel gehen noch Freundinnen besuchen durfte? Wenn ich sie in ihren Rechten einschränken konnte, konnte sie das umgekehrt nicht auch? Heute ist mir das klar. Doch damals wollte ich unbedingt meine Autorität als Ehemann geltend machen.

Man sollte jetzt allerdings nicht denken, dass wir ständig erbittert stritten, denn meine Strenge beruhte ja auf Liebe. Ich wollte aus meiner Frau die ideale Ehefrau machen. Sie sollte ein reines Leben führen, lernen, was ich lernte. Mein Wunsch war, dass wir ganz miteinander verschmolzen.

Ob Kasturba diesen Wunsch ebenfalls hatte, weiß ich nicht. Sie war Analphabetin, von Natur aus schlicht, eigenständig, beharrlich und, zumindest mir gegenüber, zurückhaltend. Ihre Unwissenheit störte sie nicht, und ich kann mich nicht entsinnen, dass mein Lernen sie jemals zu einem ähnlichen Abenteuer angespornt hätte. Vermutlich stand ich mit meinem Wunsch allein da. Meine Leidenschaft konzentrierte sich ganz auf diese eine Frau, und ich wollte Erwiderung. Doch auch ohne Gegenseitigkeit war nicht alles ein einziges Elend, denn zumindest eine Seite liebte.

Ich muss gestehen, ich war leidenschaftlich verliebt in sie. Sogar in der Schule ging sie mir nicht aus dem Sinn, und der Gedanke, dass wir nach Einbruch der Dunkelheit zusammen sein würden, ließ mich nicht los. Trennung war unerträglich. Bis spät in die Nacht hielt ich sie mit süßem, kindischem Geplapper wach. Wenn neben dieser verzehrenden Leidenschaft in mir nicht ein brennendes Pflichtbewusstsein gewohnt hätte, wäre ich entweder Krankheit und vorzeitigem Tod zum Opfer gefallen oder apathisch geworden. Doch jeden Morgen mussten bestimmte Aufgaben erledigt werden, und jemanden zu belügen kam nicht in Frage. Mein Pflichtbewusstsein bewahrte mich vor so manchem Fallstrick.