Erinnerungen sind das einzige Paradies,

aus dem man nicht vertrieben werden kann.

Jean Paul

Ich habe dieses Buch geschrieben, um meine Erinnerungen an meine Kindheit zu sammeln, bevor sie mir ganz entgleiten und verloren gehen und keiner sie mehr berichten kann. Berichten für meine Familie, meine Kinder und Enkel und meine Freunde, soweit sie das Interesse an meiner Kindheit teilen.

Ich bin kein Literat und habe Literatur immer als eine Verlängerung des Erzählens betrachtet, das Erzählen über und für Menschen. Die dazu gewählten Worte sollen Dinge und Geschehnisse erklären, aber auch Gefühle und Gedanken beschreiben, sie sollen auch Wünsche artikulieren.

Worte, die gesprochen werden, sind oft unwillkommen und man kann sie auch nicht überhören. Worte, die geschrieben sind, liest man freiwillig und sie wirken deshalb nachhaltiger. Ich hoffe, der Leser dieses Buches versteht meine Worte und auch mich richtig.

Vielleicht ist aber meine Sicht der Dinge eine andere, eine unterschiedlichere von anderen Zeitzeugen. Jeder empfindet und fühlt anders und benutzt auch nicht die gleichen Worte. Dafür bitte ich im Nachhinein um Verständnis.

Meine Kindheit endete irgendwann, ich weiß nicht wie und warum. Es war halt so. Von da an wurde mir sehr intensiv bewusst, dass man selber für sich und sein Leben verantwortlich ist. Je eher man dies begreift, umso schneller entwickelt man sich. Über diesen Zeitraum möchte ich jetzt aber nicht berichten.

Würde ich im Rückblick sagen können, dass ich eine glückliche Kindheit hatte? Ich glaube nicht, dafür war der Anteil an schrecklichen, traurigen und unschönen Erlebnissen zu stark. Aber es hat dennoch auch viele glückliche Momente gegeben, die ich im Nachhinein so bezeichnen würde. Aus heutiger Sicht würde ich diese, meine Kindheit, auch nicht als normale betrachten. Doch wenn ich jetzt Bilder aus Krisengebieten wie Afrika, Südamerika, Palästina und Asien sehe, dann entdecke ich keinen großen Unterschied der Umstände zu meiner Kindheit. Kriege, Gewalt, Hunger, Not und Elend sind halt keine gute Basis für eine glückliche Kindheit.

Mein Buch endet unspektakulär und ohne Finale. Irgendwann sagte man zu mir: „Du bist doch kein Kind mehr“!

Selbstbewusst bescheiden, liebevoll und fleißig, für ihre Kinder alles tun, was in ihrer Macht stand; so würde ich heute meine Mutter aus meiner Erinnerung beschreiben. Ich wünsche allen das Glück, so eine Mutter zu haben.

Der neue Lederball

Die Feuerwehr-Baracke

Die Flucht

Gedanken nach dem Krieg

Die Ankunft

Die neue Heimat

Mir blieb die Luft weg. Ich spannte meine Bauchmuskeln so fest an, um nicht loszuheulen. Es sollte ja keiner sehen, dass ich anfing zu flennen, wie sie es nennen würden. Die Tränen liefen trotzdem über meine glühenden Wangen und hinterließen Spuren in meinem staubigen, erhitzten Gesicht. Ich versuchte die Augen gegen die hochstehende Sonne noch mehr zu schließen, aber ich konnte wegen der Tränen nichts mehr sehen. Nicht sehen, wie sie mich alle von der Treppe aus beobachteten, lauerten und hämisch grinsten. Schadenfroh die einen: Ewald der Bulle, Jochen der Schleicher, Manni der Spucker, Fritz der Gentleman; und erschrocken dagegen die anderen: ganz aufgeregt mein älterer Bruder Dieter, ungläubig und etwas ahnungslos Jürgen, mein jüngerer Bruder und unser gemeinsamer Freund Walter.

Es war auch noch gerade Walter gewesen, der meinen Ball so hoch und schräg geschlagen hatte, dass er seitlich auf dem Stoppelfeld von Bauer Nieber runter kam, anstatt gegen den Hügel zu spielen, wo er wegen des Gefälles des Platzes von alleine wieder zu uns runter gerollt wäre. Das war unsere Art von Spiel, wenn wir nicht genug Spieler für zwei Teams zusammen bekamen. Weite Abschläge üben, nannten wir es. Bestmarken wurden dann im Sand markiert, nicht bevor alle das Ergebnis nach langer Diskussion akzeptiert hatten.

Unser Spiel wurde natürlich nach Altersgruppen getrennt geführt, Alt; Mittel und Jung. Es begann jedes Mal ein großes Palaver, wenn ein Schütze aus der unteren Gruppe einen Gegenspieler aus der oberen Gruppe in der Weite übertroffen hatte, weiter geschossen hatte als der ältere und größere Spieler. Als Zugabe dafür wurde man noch häufig mit einem Extratritt von dem gehänselten Verlierer belohnt.

Walle war eigentlich ein guter Schütze. Er schoss genau, nicht zu hoch, hart und weit. Auch heute spielte er wieder barfüßig, was einen guten Schuss erwarten ließ. Vor 3 Tagen ist er erst 10 Jahre alt geworden, wir haben seinen Geburtstag mit einer Kakao-Tafel gefeiert, ein Getränk, dass wir gar nicht mehr kannten und an das wir uns auch nur vom Erzählen unserer Eltern her erinnern konnten. Walle’s Vater hatte hierfür bei den Engländern etwas eingetauscht und dafür Kakao-Pulver bekommen. Walters Mutter hatte noch zusätzlich, als Kuchenersatz, Toastbrot mit englischer Marmelade geschmiert und wir haben alles restlos weg gegessen.

Unser Freund Walter war sehr schlank bis mager, wie die meisten von uns. Die Haare waren sehr kurz geschnitten, näherten sich der typischen und praktischen Kurzhaarfrisur (kurz vor der Glatze). Dieser Haarschnitt war für die bequeme und wirksame Läuse- und Flöhe-Bekämpfung der bei uns in der Baracke lebenden Kinder normal und obligatorisch. Auch in der Schule wurde uns Kindern aus den Lagern sehr nachhaltig geraten, solche Frisuren zu tragen.

Denn neben unserer Baracke gab es noch eine Vielzahl vergleichbarer Unterkünfte, so genannter Lager, in unserem Ort. Ein Ort, der voll von Flüchtlingen war. Unsere Baracke hieß: die Feuerwehr-Baracke. Es gab andere Baracken wie z. B. die auf dem Sandberg, das berüchtigte Steinlager; die Lager Süd und Nord, der Mühlenhof. Dies waren nur einige Plätze, wo Flüchtlinge auf engstem Raum notdürftig untergebracht wurden. Diese Lager waren natürlich alles andere als komfortabel. Es gab nur Gemeinschafts-Toiletten, keine Duschräume oder Badezimmer. Wasser wurde von einer zentralen Wasserstelle geholt.

Aber woanders waren die vielen Flüchtlinge nicht unterzubringen. Die Zahl der zugereisten Vertriebenen aus dem Osten in unserem Dorf hatte die Zahl der Einheimischen schon um das Vielfache überschritten und somit für die Einheimischen schon ein beängstigendes personelles Übergewicht ergeben. Dieses Verhältnis wuchs noch in den nächsten Jahren und brachte speziell unserem Ort in dem Landkreis einen gewissen negativen Ruf ein. Kaum einer dieser Kritiker konnte eigentlich genau beschreiben, was dieses Dorf so berüchtigt machte. Es war wohl nicht der beste Ruf gewesen, den die vielen Flüchtlinge aus den unterschiedlichsten Regionen des vormals Deutschen Reiches hier geprägt haben. Das negative Pauschalurteil, aus dem Dorf Benefeld zu kommen, traf uns auch immer alle gleichsam vernichtend. Auf der anderen Seite vereinte es uns aber auch wieder und erzeugte aus Trotz heraus eine gewisse Solidarität der Dorfbewohner untereinander.

Um bei Veranstaltungen außerhalb des Ortes nicht sofort mit diesem negativen Image behaftet zu werden, trugen deshalb manche Jungen mit zunehmendem Alter die Haare bewusst etwas länger. Sie versuchten so, dieser Diskriminierung der Lagerbewohner durch die Einheimischen durch optische Anpassung zu entgehen. Denn bei den ersten Versuchen, Kontakte mit den Mädchen aus anderen Dörfern aufzunehmen, haben sich sehr kurze Haare als kein gutes Herkunftsmerkmal erwiesen und waren eher hinderlich für eine erfolgreiche Beziehung. Sie blieben eben doch nur Flüchtlinge.

Es war ein offensichtliches Bemühen bei den Einheimischen spürbar, wir nannten sie wegen ihrer heimatlichen Herkunft abfällig „Heidjer“, ihren Besitz, ihren bescheidenen Wohlstand und sogar ihre Familien, gegen das Eindringen der Flüchtlinge zu verteidigen. Sie blockten wenn möglich, alle Kontakte mit den Flüchtlingen ab. Sie hatten regelrecht Angst, dass diese Flüchtlinge sie aus ihrer gesicherten und vertrauten Umgebung vertreiben könnten oder ihren Lebensstil einengen würden. Zugeben würden sie dieses Verhaltensmuster natürlich niemals, aber im Umgang untereinander war das deutlich zu spüren.

****

Im Sommer 1948 liefen die jüngeren von uns Barackenkindern in ihrer Freizeit alle ohne Schuhe herum und ganz besonders beim „Bolzen“, wie unsere Eltern das nannten, durften wir keine Schuhe oder Sandalen verschleißen. Die mussten auf Geheiß der Eltern für die Schule geschont werden oder waren „für Gut“ vorgesehen. „Für Gut“ waren dann meistens die Zeiträume wie Sonntage, Besuche bei Bekannten oder neuerdings auch zum Fotografieren.

Vater gelang es hin und wieder irgendwoher eine Agfa-Box auszuleihen, eine einfache Kamera, ein altes Kriegsmodel. Das Problem war nur, die notwendigen Filme dafür zu beschaffen, schwarz-weiß natürlich. Meistens waren diese Filme aus irgendwelchen Restbeständen und natürlich „überaltert“ bis hin zur teilweisen Belichtung. Zusätzlich verursachte diese Kamera beim Weitertransport des Films, deutliche Kratzspuren auf der Oberfläche, die man nachher bei allen entwickelten Bildern auch wiederfand. Aber das stellte sich erst bei der Entwicklung der Filme heraus. Oft wurden dann Entwicklungsfehler vom Foto-Geschäft auf die schlechte Qualität der Filme geschoben, wenn die Bilder bei der Entwicklung misslungen waren. Bezahlt werden musste trotzdem.

Hatte man also glücklicherweise beides zusammen, Apparat und Film, so wurden kurzfristig interne Foto-Termine angesetzt, denn die Kamera wurde meistens am selben Tag noch zu einer anderen Familie weiter gegeben. Für uns hieß das jedes Mal sofort vom Spielen reinkommen, waschen und umziehen. Zum Schluss wurden wir dann noch besonders ausgiebig gekämmt, damit wir ja ordentlich aussahen, worauf Mutter immer großen Wert legte.

Dieses "ausgiebige Kämmen" war, wie wir meinten, eine Marotte unserer Mutter. Ob sie uns nun wirklich so akkurat frisiert haben wollte oder ob es nur der freiwilligen Flöhe- und Läusebekämpfung diente,

konnten wir nie richtig ermitteln. Jedenfalls rochen wir jedes Mal nach einer Haarwäsche sehr deutlich nach verdünntem Essig, welche Mutter uns jeweils abschließend in den letzten Wasseraufguss verabreichte. Dieser saure Regen hatte uns immer die Tränen in die Augen getrieben und Mutter hatte dann zur Entschuldigung das Argument gebraucht, dies sei gut „für glänzende Haare“. Auch hier lernten wir erst später, dass dies aber im Wesentlichen gegen Haar-Läuse war.

Da unsere „gute“ Kleidung ausschließlich von meiner Mutter selbst genäht wurde, gab es diese Neuanfertigung der Kinderbekleidung aus rationellen Gründen gleich in drei unterschiedlichen Größen. Es war dann immer feststellbar, wenn Dieter, der ja erwartungsgemäß nicht nur älter sondern auch größer war als ich, seine ausgewachsenen Sachen an mich weiterreichen musste und das gleiche mit meinen Sachen an Jürgen passierte.

Die Materialien, aus denen unsere Kleidung bestand, stammten oft aus den Polsterungen und Schonbezügen von alten LKW’s, Bussen oder PKW’s. Diese Schrottautos standen auf dem Gelände der „Kreiswerkstatt“ die auf dem Sandberg und sich ganz in der Nähe unserer Baracke befand. Die Kreiswerkstatt war eine Sammelstelle von alten Autos und LKW’s, die einmal im Staatsbesitz waren, also auch ausgediente Armeefahrzeuge.

Mutter und Vater gingen dann bei Neuanlieferung von Fahrzeugen jeweils bei Tageslicht einmal durch die Reihen der abgestellten Fahrzeuge und trafen ihre Stoff-Auswahl. Bei einem erneuten späteren Besuch hatte Vater dann die ausgewählten, gut erhaltenen Sitzbänke und Sitze von ihren Stoffen befreit und unserer Mutter zur Weiterverarbeitung mitgebracht. Der wesentliche Vorteil dieser Materialien war natürlich der kostenlose Einkauf. Für uns Kinder zeigten sich dieser Kleiderstoff als enorm strapazierfähig und sehr langlebig. Sehr zum Ärger von Jürgen, der dann gezwungen war, dreimal die gleich aussehenden Kleidungsstücke in unterschiedlichen Größen tragen zu müssen.

Wir glaubten dann auch später, als Jürgen ein „gut verdienender“ junger Mann und frei von strengen Sparzwängen war, ein gewisses Kaufrausch-Verhalten bei der Auswahl seiner Oberbekleidung bei ihm festgestellt zu haben. Er schloss zwar einen diesbezüglichen Zusammenhang immer kategorisch aus, wir anderen waren uns da aber nicht so ganz sicher.

Einige Jahr später brachte ich dann meine Mutter bei ihrer Strategie der Kleiderplanung für uns doch sehr stark durcheinander, weil mein Wachstum, entgegen aller ihrer Planung, bei mir mit 12-13 Jahren so stark wurde, sodass ich eine Zeitlang gleichgroß und kurzfristig auch noch größer wurde als mein älterer Bruder Dieter. Von da an klappte das System des Weiterreichens der Kleidung überhaupt nicht mehr und wurde deshalb auch zur großen Freude aller drei Jungen unwiederbringlich eingestellt.

Vor solch einem Hintergrund entstanden dann in regelmäßigen Abständen neue Familienbilder, die sehr oft als familiäre Zustandsbeschreibungen an unsere Verwandten und Bekannten geschickt wurden. Dienten sie doch im Wesentlichen dazu, der in den Kriegswirren versprengten Verwandtschaft und den getrennt lebenden Familienteilen ein Lebenszeichen der abseits der Kern-Familie weilenden Sippe aus der Lüneburger Heide zu geben. Reisemöglichkeiten zu gegenseitigen Besuchen und Kennenlernen waren für uns in dieser Zeit nicht möglich, nicht zu planen oder gar zu bezahlen. Umgekehrt war ein Besuch bei uns in der Baracke wegen der fehlenden Unterkunftsmöglichkeiten schon gar nicht durchführbar. Dies hätten meine Eltern auf gar keinen Fall gewollt und deshalb auch schamvoll vermieden.

Stattdessen wurde daher das „Briefe-Schreiben“ als preiswertere, aber sehr hilfreiche Alternative des Austausches von Informationen, regelmäßig und intensiv betrieben. Erhaltene Briefe von allen Verwandten und Bekannten wurden jedes Mal ausgiebig gelesen. Sie stießen auch bei uns Kindern auf zunehmend großes Interesse.

So musste Mutter dann, wir saßen alle zusammen an unserem einzigen Tisch, der mitten im Raum unter der Deckenlampe stand, oft manche Briefe mehrmals vorlesen. Wir fanden es sehr spannend, wenn sie uns über Dinge vorlas, die wir z.B. nicht besaßen und von denen wir uns auch nicht vorstellen konnten, dass unsere Verwandten sie schon hatten. Ungläubig vernahmen wir dann, dass unser Cousin Olaf, den keiner von uns Kindern persönlich kannte, in der Pfalz lebend schon ein eigenes Fahrrad besaß. Seine Mutter, die mein Vater nicht besonders leiden mochte, berichtete sehr oft und stolz über die neuesten Besitzstände ihrer Familie. Nach Ansicht meines Vaters berichtete sie zu oft darüber. Es sollte wohl eine Revanche für die Zeit vor dem Krieg gewesen sein, wo meine Eltern nachweislich die Wohlhabenderen in dem Familienverbund waren.

Eigentlich kannten wir Kinder kaum jemanden persönlich von denen, die in den Briefen genannt oder über die berichtet wurde. Omas, Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins in Rheinland Pfalz, eine andere Verwandtengruppe lebte in Lübeck, oder wieder eine andere, einschließlich unserer Oma, in Dobbertin in Mecklenburg.

Wir sind schon sehr früh von diesen Zweigen der Verwandtschaft auf der Flucht getrennt worden und der Kontakt in den letzten 3 Jahren war nur sehr gering. Es dauerte auch eine Zeit lang, den Verbleib der anderen Verwandten nach dem Krieg wieder zu ermitteln. Um uns deshalb diese unbekannten Verwandten wieder etwas näher zu bringen, startete Mutter deshalb einen regen Briefkontakt mit ihnen. Half es doch auch ihr selber ein wenig, die traurige Trennung leichter zu verkraften.

So lernten wir doch auch bei dieser Art der Kommunikation, die feinen Unterschiede der Beliebtheit unserer Verwandten zu unseren Eltern zu erkennen. Mutter hatte deshalb für uns, zur besseren Kennzeichnung der unbekannten Verwandten, jeweils graduelle Unterschiede bei der Namens-Nennung eingeführt: „Omi“ mussten wir die Großmutter in der Pfalz nennen und nur „Oma“ hieß dagegen die Großmutter in Mecklenburg, die, welch Zufall, ihre Schwiegermutter war. Grundsätzlich ging mit dem Anhängen eines „i’s“ an einen Namen eine deutliche Aufwertung und Wertschätzung der Person in der Beliebtheit Skala einher.

Des Weiteren hatten wir manchmal das Gefühl, dass Mutter beim Vorlesen aus den Briefen eine gewisse Zensur ausübte, z.B. etwas ausließ, was wir nicht hören sollten. An bestimmten Stellen stockte sie dann immer und sagte so etwas wie: „nicht leserlich“. Etwas anderes dagegen, was sie dann sehr artikuliert und deutlich vorlas, war wohl mehr für Vater bestimmt. Dieser hatte das dann jeweils sehr oft sarkastisch kommentiert, was wiederum Mutter nicht gerne hörte und gefiel.

Für uns waren dieses „Briefe-Vorlesen“ auch deshalb immer sehr unterhaltsam und interessant, fanden sie doch meistens abends statt und verlängerten somit auch unsere Verweildauer bei den Eltern. Eine andere Unterhaltung durch Radio oder Plattenspieler war mangels fehlenden Wohlstandes bei uns noch nicht zu finden. Auch unsere Nachbarn in der Baracke waren diesbezüglich noch weit von diesen typischen Wohlstands Symbolen entfernt, sodass jeder für seine eigene Unterhaltung sorgen musste. Was diese Mitbewohner denn auch oft ausgiebig und lautstark taten und so wegen der dünnen Barackenwände die anderen Bewohner auch regelmäßig mit daran teilhaben ließen.

Bei den von uns verschickten Briefen erhielten die Adressaten jeweils ein Bild von uns, dass ihnen die drei kleinen Kinder mit den dazugehörigen stolzen Eltern zeigten. Das Bild war zwar qualitativ schlecht, sagte aber doch so viel aus, dass alle die Flucht einigermaßen überstanden hatten und jetzt in Benefeld, einem kleinen Ort in Niedersachsen, lebten. Diese immer gleich gekleideten Kinder auf den Bildern wirkten auf den neutralen Betrachter für ihr Alter etwas zurückhaltend schüchtern, etwas schmal und zierlich, aber wenigstens sahen sie doch ordentlich gekämmt aus.

Diese gleich gekleideten Kinder waren natürlich auf fast allen Bilder über mehrere Jahre hinweg wiederzufinden und sollten, wie uns später von Verwandten süffisant berichtet wurde, ein typisches Wesensmerkmal der Familie aus der Heide gewesen sein. Ich glaube, wir drei Brüder haben diesen Verwandten ihre Überheblichkeit und Ironie nie ganz verziehen. Die hatten nie eine vergleichbare Situation wie wir sie erleben mussten, kennen gelernt und waren nach dem Krieg glücklicherweise in einer für sie besseren Umwelt gelandet. Andere Bilder von uns, mit der Baracke im Hintergrund, habe ich nie gesehen. Vater bevorzugte als Bildhintergrund immer das Birkenwäldchen, das die Baracke total verdeckte. Er wollte diese “Behausung”, wie er sie immer ironisch und verschämt nannte, nicht noch als Wohnsitz von ehemals wohlhabenden Flüchtlingen für seine jetzt erfolgreicheren Verwandten doku- mentieren. Erst später verstand ich dies besser, als ich bei Gesprächen von anderen Flüchtlingen zuhörte, die von ihrer Flucht aus einem anderen Umfeld berichteten und jetzt unter dem Schock der Armut genauso litten wie meine Eltern. Es war ein sehr großes Problem für viele Erwachsene Flüchtlinge in dieser

Zeit, jetzt zu den ärmsten der damaligen Nachkriegs-Gesellschaft zu gehören. Einen Besitz verlassen zu haben, der hier oft nichts Vergleichbares hatte und darüber auch nicht erzählen zu können, weil es niemand hören wollte, geschweige denn glauben wollte. Meine Eltern konnten und wollten es auch uns Kindern jahrelang nicht sagen und erzählen. Dies wäre für uns nicht fassbar gewesen und wir hätten es auch in dieser Situation nicht verstanden.

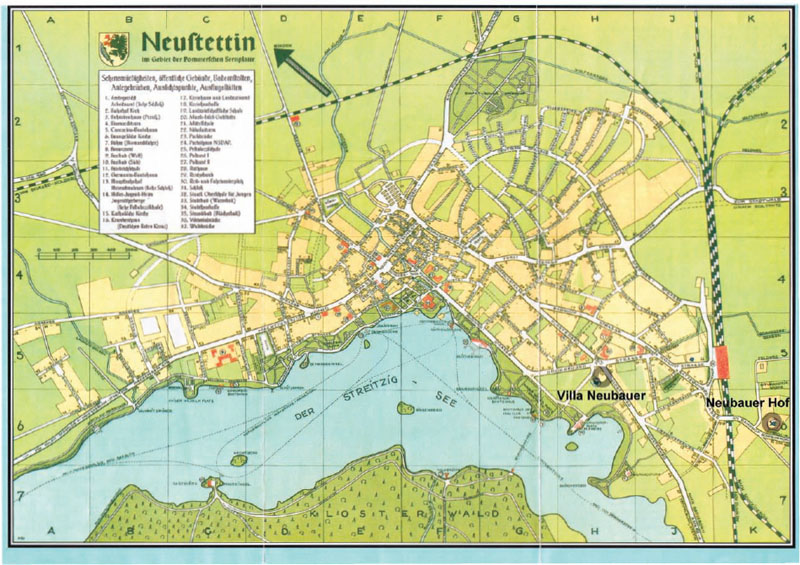

Da wir neben materiellen Werten auch alle Papiere, Dokumente und Bilder auf der Flucht verloren (gestohlen) hatten, war es uns schwer möglich, unsere nähere Heimat und Herkunft genauer zu beschreiben. Reste von Bildern wurden später aus Verwandtenkreisen mehrfach kopiert. Wie hätte man seinen Kindern erzählen sollen, dass man in Pommern ein Stadtgut besessen und in einer eigenen Stadtvilla gelebt hatte, Besitzer einer Zementwarenfabrik war, großen Grundbesitz und Wälder für die eigene Jagd hatte und jetzt mit seiner ganzen Familie nur in einer 1 ½ -Zimmer Wohnung in einer Notunterkunft, in einer Baracke leben musste. Viel später begriff ich erst, wie schwer meine Eltern damals unter diesen Bedingungen gelitten haben mussten. Wir Kinder glaubten immer an eine Märchenerzählung, wenn Mutter und Vater ansatzweise von irgendwelchen winterlichen Feiern in Pommern berichteten, zu deren Besuchen man die Pferde vor den großen Schlitten gespannt hatte. Oder wenn Vater mit Wehmut von seinem eigenen „Horch“erzählte, einem Nobelauto der Vorkriegszeit, welches nur ganz wenige zu dieser Zeit besaßen.

Ich selber dagegen konnte mich noch gut an gemeinsame Fahrten mit Vater auf seinem Motorrad erinnern, wo wir zum Fischen an den eigenen See gefahren sind. Es war dann immer ein Wettbewerb zwischen meinem älteren Bruder und mir gewesen, wer bei Vater auf dem Motorrad mitfahren durfte.

Aber diese Erinnerungen hatten uns Kinder zu diesem Zeitpunkt nicht so stark belastet, wie unsere Eltern. Für uns Kinder ging es jetzt um doch viel wichtigere Dinge, wie z.B. unserem eigenen kleinen „Sportplatz“ im Sand vor der Baracke und unser Spiel gegen die anderen Jungen aus der Baracke.

****

Der Abschlagspunkt unseres Spieles war ziemlich genau vor der Treppe unserer Baracke, also im weichen trockenen Sand, Mullersand nannten wir ihn.

Walter machte sich aus diesem Sand extra einen kleinen Hügel, auf den er den Lederball legte. Nun war dieser Ball, wie wir alle sofort fachmännisch festgestellt hatten, etwas schwerer als unseren sonstigen Spielbälle und Walter wollte, wie er sagte, versuchen richtig unter den Ball zu kommen, um ihn so voll zu treffen und weiter zu schlagen. Wir nickten zustimmend, hielten das für gut und es würde auch helfen, dass Walter den Ball weiter schießen würde als Manni, den wir nur zu gerne als Verlierer sehen würden.

Manni war genauso alt wie Walter, also 10 Jahre, wohnte aber nicht in unserer Baracke, sondern in dem großen Gebäude ca. 100 Meter von unserer Baracke entfernt. Dieses Gebäude war ein ehemaliges Konstruktionsgebäude der „Eibia“, einer ehemaligen Pulverfabrik. Hier in diesem großen, roten Klinkerbau wohnten neben englischen Soldaten auch noch ein paar deutsche Flüchtlingsfamilien. Unter ihnen auch die Familie von Manni.

Manni war kleiner als Walter und etwas untersetzt. Er hatte auch einen ganz guten Schuss und war „Linksfüßler“. Bei den Mannschaftsspielen konnte er sehr stark dribbeln und kämpfen, wühlen wie wir sagten. In dem trockenen Sand unseres Sportplatzes zog er dann immer eine große Staubwolke hinter sich her, wenn er sich im Zweikampf mit einem anderen befand. Er nahm beim Laufen seinen Kopf sehr tief runter, sodass Ewald lästernd sagte:“ die Wildsau ist wieder auf Futtersuche.“ Als Folge davon spuckte Manni den Staub aus, den er angeblich im Munde hatte, wie er sagte. Dies machte er blitzschnell mit einem unnachahmlichen seitlichen Kopfzucken und kniff dabei automatisch beide Augen zu, als wenn er nicht sehen wollte, wen er beim Spucken getroffen hatte. Nach dem seitlichen Ausspucken kam sein Kopf dann wieder betont langsam in die ursprüngliche Stellung zurück. Dabei schloss er wieder kurz beide Augen. Man musste vermuten, er genoss diesen Akt des Spuckens.

Leider hatte Manni diese Angewohnheit auch nach dem Spiel nicht mehr abgelegt. Er vermittelte einem somit das Gefühl, immer Staub im Mund zu haben und behielt das Spucken und Zucken auch bei allen anderen Gelegenheiten bei. Als Manni älter wurde, hat sich dieses Spucken auch durch Erziehungsmaßnahmen seiner Eltern und seitens seiner Lehrer nur unwesentlich geändert. Es war genauso unansehnlich wie vorher und hat sich nur insoweit verfeinert, dass jetzt nur noch ein zischendes Luft-ausblasen zu hören war, einen echten Auswurf dagegen vermied er. Das nervöse Kopfzucken aber hat er als Erkennungszeichen bis heute beibehalten.

Als Walter den Ball traf, konnte man schon hören, dass es nicht der erhoffte Schuss werden würde, es hörte sich richtig schlürfend an, als ob der nackte Fuß seitlich unter dem Leder abrutschte. Dadurch bekam der Ball einen Effekt, einen seitlichen Drall und veränderte stark die Flugrichtung. Er stieg zwar hoch auf, flog aber nicht weit genug sondern trieb ganz stark nach rechts ab, weit von dem anvisierten Punkt auf dem Hügel. Er fiel ziemlich senkrecht auf das Roggen-Feld, das aber schon seit einigen Tagen abgemäht war, als Stoppelfeld brach lag und uns somit zusätzliches als Spielfeld diente. Doch von uns Barfüßigen wurde dieser Bereich aus nahe liegenden Gründen streng gemieden. Es tat trotz unseres häufigen Barfußlaufens doch höllisch weh, auf solch ein Stoppelfeld laufen zu müssen.

Der Aufschlag eines Leder-Balls auf dieses Stoppelfeld wäre an sich kein Problem gewesen. Aber wir alle hatten vorher genau gewusst und gesehen, dass eine Naht der Lederhaut ziemlich weit aufgerissen war und man da hindurch sehr gut die drinnen liegende, rot leuchtende Gummiblase sehen konnte. Walle’s hoher Abschlag vom „Sportplatz“, so nannten wir den Platz direkt zwischen dem Treppenaufgang der Baracke und dem jetzigen Kornfeld, war ein einziges Desaster!

Wir, die dem Ball entgegen liefen, um die Aufschlagmarkierung zu sichten und die richtige Länge zu markieren, hörten und sahen sofort die Katastrophe. Der Ball setzte nur einen Meter vom Rand des abgemähten Kornfeldes auf und blieb, fast ohne eine weitere Roll-Bewegungen zu machen, ruhig auf der Stelle liegen. Nur ein kurzer, stoßförmiger zischender Laut war zu hören. Der Ball war platt!

Für mich dagegen war dieses Geräusch zu einem Laut wie eine explodierende Granate angestiegen, so laut, wie ich es aus dem Kriege noch in qualvoller Erinnerung hatte. Nein, viel schlimmer noch!

Alle anderen blieben sofort stehen, wussten sie doch auch ganz genau was passiert war. Wie auf Kommando gingen sie alle betont gleichgültig und lässig zurück zu der Barackentreppe und machten es sich auf dem Podest bequem. Sie setzten sich in unsere Veranda, wie wir die Treppe stolz nannten. Einige erklimmten das Geländer, andere setzten sich auf die Stufen. Hier konnten sie alles genau beobachten und waren aber gleichzeitig von dem weiteren Geschehen ein wenig distanziert.

Von diesem Platz aus konnte man grundsätzlich alles besser sehen und kommentieren. Jeden Abend war diese Treppe voll von Leuten, die etwas zeigen wollten oder etwas zu sagen hatten. Es war ein Treffpunkt der Baracken-Bewohner. Bei gutem Wetter standen dann die Erwachsenen auf dem Podest und unterhielten sich angeregt über die neuesten Ereignisse, über Mitteilungen der britischen Militärbüros, Veröffentlichung von der Gemeinde oder über die glücklichen Menschen, die eine andere Wohnung oder sogar einen Job gefunden hatten. Natürlich wurde auch ausgiebig über Fußball gesprochen, über den lokalen, denn Benefeld hatte in diesem Jahr einen eigenen Verein gegründet: und auch über den regionalen Fußball, der sogenannten Regional Liga Nord, wo Altona 93 unser bevorzugter Verein war.

Hier auf dieser Veranda wirkte alles Gesprochene irgendwie überzeugender, wichtiger und viel eindringlicher. Die Worte, die oben geredet wurden, hinterließen bei uns Kindern einen starken und nachhaltigen Eindruck. Die banalsten Erzählungen klangen hochinteressant für uns, wenn sie vor der gesamten Gruppe erzählt wurden. Natürlich standen wir immer unten im Sand, wenn die Erwachsenen das Podest ausfüllten. Sie jagten uns einfach runter, wenn es voll wurde. Meistens gingen wir schon von alleine in die untere Stellung. Wir blickten dann immer interessiert nach oben und versuchten alles, was da gesprochen wurde, zu verstehen. Der Eindruck, dass die da oben etwas Wichtiges zu sagen hatten, wurde uns somit schon durch diese räumliche Trennung für unser späteres Leben anerzogen.

Hier war die Plattform, der Treffpunkt der Baracken-Bewohner und so wurde es zelebriert. Und wir Kinder nahmen dieses Ritual sehr gerne auf. So auch jetzt.

****

Natürlich überließen es alle mir, den Ball von dem Feld zu holen. Es war ja meiner. Eigentlich gehörte er ja uns allen drei Brüdern, wie auch alle die anderen wenigen Spielsachen, die wir in dieser Zeit hatten. Sie gehörten uns dreien, aber einer war immer verantwortlich für ein bestimmtes Spielzeug.

Dies war ein Prinzip meines Vaters. Ich glaube, er wollte damit allen Streitigkeiten bei uns Kindern aus dem Wege gehen, zu entscheiden, wer wann mit was spielen konnte. Erst später habe ich begriffen, dass er uns auch beibringen wollte, dass wir miteinander reden, streiten und uns einigen sollten.

In diesem Fall hatte mein Vater mir den Ball als den verantwortlichen Besitzer übergeben. Vielleicht sah er auch schon in mir einen guten Fußballer, ich weiß es nicht. Oder er versuchte damit meine etwas große Vorsicht, den körperlosen Einsatz beim Spielen, den ich seit meinem Beinbruch auf der Flucht immer noch beibehalten hatte, ein wenig abzubauen.

“Du wirst dafür sorgen, dass er immer gepflegt ist. Leder muss man einfetten, sonst wird es spröde und bricht!” Allein diese Regel zu befolgen, wäre nicht das Problem gewesen. Aber er hatte uns auch sehr eindringlich gesagt, und daran konnte ich mich jetzt wieder sehr genau erinnern: “dass wir erst die Nähte der Lederflicken reparieren müssen, bevor ihr damit spielen geht! Ich werde mir den Ball morgen Abend vornehmen.”

Und das sagte er uns gestern Abend.

Ich ging mit ganz steifen Bewegungen, versucht meine nackten Füße nicht auf die Stoppeln zu setzen, auf das Feld zu der Stelle, wo mein brauner Fußball lag. Der Ball war ganz flach, verformt wie ein ausgehöhlter Kürbis. Müde, fast widerwillig nahm ich ihn auf und wischte mir dabei ganz verstohlen die Tränen aus dem Gesicht, hoffend, dass keiner meine Schwäche bemerkte.

Ich drehte den Ball um und blickte durch die aufklaffende Naht hindurch direkt auf die leuchtend rote Gummiblase, die bis zu einer Länge von 10cm aufgeplatzt war. Also eindeutig nicht mehr zu reparieren, das war klar. Meine stille Hoffnung, den Ball mit einem Flicken doch noch einmal zu reparieren und diese Situation zu umgehen, war geplatzt, genauso geplatzt wie der Ball, der mich noch bis vor einigen Sekunden so stolz gemacht hatte und der mich jetzt so unendlich traurig werden ließ.

Es war exakt so ein Moment, wie ich ihn im späteren Leben noch des Öfteren erleben sollte. Eine Situation, wo man völlig unvorbereitet von einer zur anderen Sekunde gefühlsmäßig so abrupt tief abstürzt. Es nicht glauben und fassen kann und auch nicht realisieren will, dass dieses vermeintliche Unheil einem selbst passieren und treffen kann.

In meinem kurzen Leben hatte ich auf der Flucht schon so viele schlimme Dinge gesehen und miterlebt, wie sie für einen damals 4 1/2-jährigen wohl kurzfristig niemals ohne Schäden an der Psyche zu verursachen, zu verarbeiten waren.

Seit dieser Flucht vor knapp 3 Jahren begleiteten mich fast jede Nacht qualvolle Träume. Meine beiden Brüder litten genauso wie ich unter den Folgen des Krieges und unserer mehrmonatigen Flucht aus Pommern. Es war deshalb für meine Mutter eine ständige Aufgabe, uns träumende und phantasierende Kinder nachts aufzuwecken und zu beruhigen, wenn wir wieder schreiend oder weinend irgendeinen schweren, belastenden Traum oder selbst erlebte Situationen aus dieser Zeit nicht verarbeiten konnten.