Vorwort

Kapitel 1

Deutschland zwischen 1950 und 2009 – Wirtschaftsentwicklung und Teilhabe

1.1. Der Teilhabekapitalismus: Entstehung und Niedergang eines Regimes wirtschaftlicher Entwicklung

1.2. Die konstitutiven Komponenten des Teilhabekapitalismus

2.1. Innovationsbasierte Entwicklung: Wachstum durch steigende Arbeitsproduktivität

2.2. Lohnentwicklung im Teilhabekapitalismus

2.3. Außenhandel

1.3. Umbruch als Erosion des Teilhabekapitalismus

3.1. Umbruchsphänomene

3.2. Ursachen des Umbruchs aus volkswirtschaftlicher Perspektive

3.3. Massenproduktion und negative Skaleneffekte

3.4. Empirische Belege

1.4. Umbruch als Demontage des Teilhabekapitalismus

4.2. Der Finanzmarktkapitalismus und die gegenwärtige Weltfinanzkrise

4.3. Staatsverschuldung und Finanzierung der Sozialsysteme

1.5. Umbruch als Entstehung eines neuen Regimes wirtschaftlicher Entwicklung?

Kapitel 2

Ergänzende Aspekte: Bevölkerung, Arbeitszeit, Lohn, Ressourcen

2.1. Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit; intensive und extensive Entwicklung

2.2. Teilhabe und Lohnentwicklung in Deutschland und im internationalen Vergleich

2.2.1. Produktivität und Nominallohnentwicklung

2.2.2. Reallohnentwicklung

2.2.3. Löhne und Produktivität im internationalen Vergleich

2.2.4. Die Transformation des Modus der Entwicklung des Kapitalverhältnisses von der „Subsumtion der Lohnarbeit unter das Kapital“ auf „Teilhabe der Lohnarbeit am wachsenden Reichtum“. Ein theoretischer Deutungsversuch

Exkurs: Zum Mehrwertgesetz bei Marx aus heutiger Sicht

Fordismus als Übergang der sozioökonomischen Entwicklungsweise von der „Subsumtion der Arbeit unter das Kapital“ zu einer „teilhabeorientierten Modernisierung“

2.3. Ressourceneffizienz und die Grenzen des fordistischen Typs sozioökonomischer Entwicklung

2.3.1. Von der extensiven zur intensiven Reproduktion der industriellen Nutzung natürlicher Ressourcen: Energie, Rohstoffe und Emissionen – empirische Befunde.

2.3.2. Ressourceneffizienz als Grenze des fordistischen Modells sozioökonomischer Entwicklung. Die Erosion des fordistischen Wirtschafts- und Sozialmodells und der Beginn der Herausbildung eines neuen Entwicklungspfads. Theoretische Deutungen

2.3.3. Erosion des fordistischen Entwicklungsmodells

2.3.4. Der beginnende Übergang in ein neues Entwicklungsmodell. Inkonsistente Ansätze einer neuen ressourceneffizienten Regulation

Exkurs: Diskussion zur Darstellung des Umbruchs

Kapital 3

Ostdeutschland: Vom staatssozialistischen Fordismus der DDR zur ostdeutschen Transfergesellschaft

3.1. Wiederaufbau und nachholende Modernisierung in der DDR. Teilhabe im Staatssozialismus

3.2 Wirtschaftliche Stagnation, Umbruch und Niedergang

3.3. Die ostdeutsche Transferökonomie 1990 bis 2010. Ein Beitrag zur Auflösung und Demontage des Teilhabekapitalismus in Westdeutschland?

3.4 Ostdeutsche Transferökonomie und fragmentierte Entwicklung

Kapitel 4

Neue soziale Problemlagen

4.1. Arbeitslosigkeit, unterbrochene Erwerbsverläufe und neue soziale Problemlagen – konzeptionelle Grundlagen

4.2. Neue soziale Problemlagen – untersucht anhand von Daten des SOEP

4.2.1. Erwerbstätigkeit und Lebenslage

4.2.2. Unterbrochene Erwerbsverläufe – Typen und ihre Messung

4.2.3. Erwerbstätigkeitsanteile im Vergleich: 1988, 2004 und 2006, Ost- und Westdeutschland, Frauen und Männer

4.2.4. Anteil der Erwerbstätigkeit (AEB) und Lebenslage

4.2.5. Multiple Problemlagen

Literatur

Daten

Autoren

Von 2007 bis 2009 arbeiteten wir gemeinsam mit Soziologen, Statistikern, Ökonomen und anderen Wissenschaftlern im Verbundprojekt „Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland“, soeb 2, mit (www.soeb.de). Das war eine anstrengende, aber auch außerordentlich kreative Zeit, voller neuer Erkenntnisse und anregender Debatten. Wir mussten neue Ideen und Konzepte entwickeln und neuartige Methoden erfinden, um einen „Umbruch“ zu verstehen, den wir seit zwanzig Jahren selbst erlebten – die alten Erklärungen erwiesen sich als unzureichend, brüchig oder gar als falsch, neue aber gab es höchstens in Ansätzen. Vor allem aber mussten wir uns sehr streng an das Konzept einer zwar theoriegeleiteten, aber empirisch gestützten Vorgehensweise halten – was sich nicht mit Statistik, an Daten aus Befragungen oder Fallstudien beweisen ließ, das zählte nicht.

Dabei entstanden drei Kapitel, von denen zwei in die fast 800 Seiten umfassende Publikation (Forschungsverbund Sozioökonomische Berichterstattung (Hrsg.): Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland. Teilhabe im Umbruch. Zweiter Bericht, Wiesbaden 2012) in jeweils gekürzter Fassung eingegangen sind: „Teilhabekapitalismus – Fordistische Wirtschaftsentwicklung und Umbruch in Deutschland 1950-2009“ und „Ostdeutschland“. Beide Kapitel behandeln die sozialökonomische Entwicklung aus der Makro-Perspektive. Ein weiterer, stärker mikrosoziologisch angelegter Text, die Autoren sind hier Rainer Land und Friedel Hauss, wurde nicht in den „Bericht“ aufgenommen. Er ist für das Gesamtverständnis aber wichtig und soll deshalb an dieser Stelle in überarbeiteter Form erstmalig veröffentlicht werden.

Wir haben in den Jahren 2007 bis 2009 insgesamt sehr viel Material zusammengetragen (vgl. http://www.rla-texte.de/?page_id=158) und mehrere Versuche unternommen, es stringent theoretisch zu deuten. Auf diese Weise entstanden Datensammlungen, Exkurse und mehrere Kapitelentwürfe, am Ende immer noch viel zu umfangreiche Skripte, die für die Druckfassung mehr als halbiert werden mussten. Die Daten und Berechnungen sowie ein Teil der Exkurse wurden auf einer Webseite wissenschaftlich interessierten Lesern zur Verfügung gestellt und eine gekürzte Textversion wurde im Online-Journal der Leibniz Sozietät der Wissenschaften zu Berlin, Nr. 14/2012, veröffentlicht (vgl. http://www.leibniz-sozietaet.de/journal). Trotzdem aber wollten wir die Vorarbeiten und die bisher nicht veröffentlichten Teile weiterführen und in einer überarbeiteten Fassung in die Diskussion einbringen. Leider fehlen uns derzeit aber die Mittel, umfassend an dem Thema weiter zu arbeiten. Deshalb haben wir uns entschlossen, die vorliegenden Texte älteren und neueren Datums zunächst in Form eines „Arbeitsbuchs“ zu publizieren. Es handelt sich dabei teilweise um Vorarbeiten, Exkurse und die ungekürzten Entwürfe auf dem Stand von 2008 bzw. 2009, teilweise aber auch um aktualisierte, überarbeitete und neu geschriebene Texte.

Insbesondere zum Finanzmarktkapitalismus wurde für dieses Arbeitsbuch eine revidierte Fassung vorgelegt, die sowohl die Finanzkrise (2008/2009) als auch die darauf folgenden Probleme – etwa die Staatsverschuldung, die Eurokrise und die Divergenzen in den Handels-, Leistungs- und Zahlungsbilanzen – berücksichtigt. Die weitgehende Überarbeitung gerade dieses Teils war notwendig geworden, weil das ursprüngliche Manuskript die Finanzkrise in ihrem ganzen Ausmaß und ihren realwirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Folgen noch nicht berücksichtigt hatte, sich durch die Krise aber die Gesamtkonstellation der gegenwärtigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nachhaltig verändert hat und weiter verändern wird. Es sei in diesem Zusammenhang auf eine Reihe weiterer Veröffentlichungen zu diesem Thema hingewiesen (vgl. Busch 2011b; 2012a und 2012b, 2012c).

Ein anderes, aus unserer Sicht offenes Problem, das uns auf den Nägeln brannte und brennt – die Frage nach der qualitativen Veränderung der Teilhabemodi und den Folgen für die Funktionsweise von Wirtschaft, Gesellschaft und Individuen – konnte für dieses Buch noch nicht nennenswert voran gebracht werden. Teilweise wird diese Problematik derzeit überlagert von den Auswirkungen der aktuellen Krise, teilweise fehlt es an analytischen Studien und Untersuchungen dazu, weshalb eine theoretische Bearbeitung momentan schwer fällt. Wir hoffen hier auf eine spätere Gelegenheit für eine gründliche Auseinandersetzung mit diesen Fragen und deren weiterführende Behandlung.

Während der Arbeit am SOEB-2-Projekt entstand der Eindruck, auf eine fundamentale Frage und auf Ansätze zu einer Lösung gestoßen zu sein: Wie funktionieren Kapitalverwertung und Lebensweise im Zusammenhang? Was ist neu in der Periode der 1950er und 1960er Jahre, die wir dann „Teilhabekapitalismus“ genannt haben? Und was passierte am Ende dieser Periode, als nicht nur wenige, sondern ein großer Teil der Individuen – die Hälfte oder mehr – anders als noch in den 1960er Jahren über Einkommen verfügten, die zu einem erheblichen Teil „disponibel“ waren, also die Reproduktionskosten der Arbeitskraft und eines auf die Arbeit und den Erhalt der Arbeitsfähigkeit gerichteten Lebens überschritten? Konsumsättigung jedenfalls kann man empirisch begründet ausschließen. Vieles weist auf eine Individualisierung der Lebensweisen hin, aber warum und wie funktioniert diese?

Im klassischen Industriekapitalismus bestand die sozioökonomische Integration für die Mehrheit der Menschen im Verkauf der Ware Arbeitskraft und dem Kauf der notwendigen Lebensmittel (Wohnen, Essen, Leben, die nächste Generation aufziehen) – ihr Zusammenhang wurde reguliert über Löhne, die im Wesentlichen durch die Reproduktionskosten der Arbeit bestimmt waren. Davon deutlich zu unterscheiden ist der Integrationsmodus des Teilhabekapitalismus (USA ab 1938, Europa und Japan seit etwa 1950). Hier wurde der Zusammenhang durch die Kopplung von Produktivität und Löhnen reguliert. Die Löhne stiegen über die Reproduktionskosten der Arbeitskraft hinaus, bis auf ein Mehrfaches derselben: Teilhabe am Reichtum durch wachsenden Konsum wurde zum Integrationsprinzip der westlichen und bald auch der asiatischen Industriegesellschaften.

Der Zusammenhang von Produktions- und Konsummodell (fordistischer Massenproduktion und Massenkonsum) wird makroökonomische reguliert durch die dynamische Bindung der Löhne an die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung. Dies konnten wir in dem SOEB-Bericht und dem hier ungekürzt abgedruckten Entwurf des entsprechenden Kapitels theoretisch darstellen und für die wichtigsten entwickelten Industriestaaten empirisch nachweisen. Diese Sicht ist originell, insbesondere die Verbindung von Produktions- und Regulationsmodus. Aber wir erheben keinen Anspruch darauf, diesen Zusammenhang als erste erkannt zu haben. Vielmehr gehört die Vermittlung von Produktivitäts- und Lohnsteigerung implizit zu den Grundlagen der keynesianischen Wirtschaftstheorie. Man könnte daher auch sagen, der Teilhabekapitalismus als Regime wirtschaftlicher Entwicklung funktionierte durch den Zusammenhang eines fordistischen Produktionsmodells mit einem keynesianischen Regulationsmodell, dessen Kern die Lohnregulation und die ergänzende bzw. die Dysfunktionalität ausgleichende Regulation mittels öffentlichen Ausgaben ist.

Was aber ist die Konsequenz ständig steigender Erwerbs- und Masseneinkommen für den überwiegenden Teil der Bevölkerung? Die für den Teilhabekapitalismus typische Form der Teilhabe, die zunächst in einem gleichen Anteil am Produktivitätszuwachs in Form steigender Löhne und geringerer Arbeitszeit besteht, entfaltet sich mit den steigenden Einkommen zu einer Teilhabe, die an sich eine individuelle Entwicklung möglich macht, also den freien Einsatz disponibler Ressourcen jenseits des „Reiches der Notwendigkeit“ (Karl Marx). Diese neuen Teilhabemodi haben sich Soziologen bemüht (Sen, Beck) zu verstehen, aber zumeist isoliert von den ökonomischen Zusammenhängen, ohne sich um ein genaueres Verständnis der makroökonomischen Regulationszusammenhänge zu bemühen.

Die Expansion der Einkommen ermöglicht Lebensweisen vieler Individuen, die über die bloße Reproduktion des Lebens und der Arbeitskraft hinausgehen – also eine an sich freie individuelle Entwicklung neben der weiterhin bestehenden Notwendigkeit, gesellschaftliche Ressourcen, Gemeinschaft, Familie und die eigene Arbeitskraft zu reproduzieren. Zugleich aber ist eine wirkliche freie individuelle Teilhabe ausgeschlossen, denn es geht immer um Teilhabe am wachsenden Reichtum durch standardisierten – individualitätslosen – Massenkonsum. In diesem Widerspruch bewegt sich der Teilhabekapitalismus: Die Möglichkeit disponibler Ressourcen ohne hinreichend individualisierte Produktions- und Konsumtionsweisen.

Ein sozialökonomisches und wirtschaftswissenschaftliches Verständnis, dass dem Erklärungswert des Marxschen Gesetzes der Bestimmung des Lohnes durch die Reproduktionskosten der Arbeitskraft im Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts vergleichbar wäre, fehlt noch. Was reguliert die sozioökonomische Einbindung der Individuen in das heutige Wirtschaftssystem? Es wird viel über die politische, kulturelle, ethnische und soziale (wer weiß, was das ist?) Integration geredet, aber es gibt keine Klarheit über das Prinzip der sozioökonomischen Vermittlung von Individuen und Wirtschaftssystem für die entwickelten Industrieländer in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Leider sind unsere Überlegungen zur Veränderung und Auflösung der Teilhabemodi im Umbruch (seit den späten 1970er Jahren) unfertig und hinsichtlich der empirische Analysen nicht hinreichend. Hier fehlen die Ressourcen für umfassende Studien des Sekundären Integrationsmodus, wie wir eine der Auflösungsformen genannt haben (vgl. Land/Willisch 2006). Zur empirischen und theoretischen Verdeutlichung dessen, was hier vorgeht, stellt das Kapitel von Rainer Land und Friedrich Hauss trotz seines fragmentarischen Charakters u. E. einen nützlichen Beitrag dar.

Der Niedergang des Teilhabekapitalismus begann in den 1970er Jahren mit drei sich gegenseitig verstärkenden Prozessen: dem Zutagetreten ökologischer Wachstumsgrenzen, der neoliberalen Demontage des auf Konsum gegründeten Teilhabeprinzips und der Dominanz der Finanzkapitalverwertung gegenüber der Akkumulation von Realkapital. Die Folge war eine tendenzielle und zunehmend Spaltung der Bevölkerung in einen Teil, der immer höhere und zunehmend von der Leistung abgekoppelte Einkommen realisiert, die nur aus der Monopolisierung exklusiver sozialer Ressourcen zu Lasten anderer erklärt werden können, und einen anderen, weit größeren Teil, dessen Löhne oder Transfereinkommen wieder auf das Niveau der bloßen Reproduktion der Arbeitskraft herabgedrückt werden, ohne jegliche disponible Mittel für eine freie eigene Entwicklung. Die sozialökonomische Regulation ist gespalten: Der primäre sozioökonomische Integrationsmodus funktioniert formal nach wie vor über den Tausch von Arbeit gegen Erwerbs-Einkommen, aber die Höhe wird weder wie im Industriekapitalismus durch die Reproduktionskosten der Arbeitskraft noch wie im Teilhabekapitalismus durch die allgemeine Produktivitätssteigerung reguliert – sondern? Ja, wodurch eigentlich? Durch die Fähigkeit bestimmter Gruppen, soziale Ressourcen zu monopolisieren und andere Gruppen zu exkludieren? Natürlich ist das Herunterdrücken der Löhne und der Transfereinkommen im, von uns sekundärer Integrationsmodus gennannten, zweiten Integrationsmechanismus eine Bedingung für die Einkommenssteigerungen im primären Modus. Die Krise bietet dafür derzeit ein mehr oder weniger nützliches Umfeld: Arbeitslosigkeit, Migration, demographischer Wandel und Staatsverschuldung sind die Druckmittel, mit denen ein Teil der Gesellschaft steigende Einkommen für sich und zu Lasten der Allgemeinheit durchsetzt. „Rette sich, wer kann“: Ende der Teilhabe. Aber dies ist nicht die ganze Erklärung.

Die vorläufige Auflösung des Widerspruch des Teilhabekapitalismus – freie Ressourcen für eine standardisierte Lebensweise – stellt also eine Abkopplung der Teilhabe vom regulierenden Prinzip des Zusammenhangs von gesellschaftlicher Produktivität und individuellem Massenkonsum in zwei Richtungen dar: Erstens wird Reichtum in monetärer Form zum Selbstzweck. Das Einkommen wird zum kapitalisierten Ertragswert monopolisierter Ressourcen einzelner: Primäre Integration. Zweitens: Menschen, die keine besonderen Ressourcen ertragsrelevant kapitalisieren können, erscheinen als überflüssig, ihre Reproduktion fällt auf das Minimum der sekundären Integration (und damit unter die Reproduktionskosten „anständiger“ Industriearbeit).

Es gibt nun gute Gründe, anzunehmen, dass die Spaltung in einen primären und einen sekundären Integrationsmodus keine dauerhaft funktionsfähige Form der Vermittlung des Zusammenhangs von wirtschaftlicher und individueller Reproduktion sein kann. Was aber könnte ein neues, weiterentwickeltes Prinzip der Teilhabe sein? Ist es in dem primären und dem sekundären Integrationsmodus des Finanzmarktkapitalismus in verkehrter Form enthalten: Teilhabe ohne Bindung an Produktivität und ohne standardisierten Massenkonsum? Nun, wir sind hier nicht bei Hegel, die Antwort ist nicht schon in der Frage enthalten. Wir kennen sie nicht. – Es ist unwahrscheinlich, dass die Entwicklung zurückführt zu einer Teilhabeform, bei der Massenproduktivität und Massenkonsum über mit der Produktivität gleichgewichtig steigenden Einkommen verbunden sind. Schon die wachsenden ökologischen Restriktionen sprechen dagegen. Andererseits kann eine moderne Wirtschaft nicht funktionieren ohne Innovationen, ohne Produktivitätsentwicklung, ohne steigende Ressourceneffizienz. Der Modus einer nachhaltigen und umweltkompatiblen wirtschaftlichen Entwicklung aber muss ko-evolvieren mit einem dazu passenden Modus der Reproduktion und Entwicklung des Lebens (und der Arbeit) der Individuen. Es wird keine moderne Ökonomie und keine Überwindung der Krise geben ohne eine Teilhabeform, die den sich qualitativ verändernden und dabei wachsenden gesellschaftlichen Reichtum mit dem der Individuen vermittelt – aber wir haben bisher keine konkrete Vorstellung, wie sie aussehen könnte. Wir kennen nur die Vermittlungsform des alten Industriekapitalismus (Erwerbseinkommen = Reproduktionskosten der Arbeit), die des Teilhabekapitalismus (Erwerbseinkommen steigen mit der gesamtwirtschaftlichen Produktivität) und dessen Auflösungsformen, die kapitalisierten Ertragswerte vorhandener oder fehlender marktgängiger individueller Ressourcen – den primären und sekundären Integrationsmodus. Die Sache wäre eine weitergehende Erörterung wert – aber wir können den Faden derzeit nicht weiter spinnen. Deshalb hier die anfänglichen und unvollendeten Überlegungen. Dazu gehören die Abschnitte im Kapitel 1, besonders der Abschnitt zur Lohnentwicklung im Teilhabekapitalismus und die Zwischenbetrachtung: Teilhabe im Teilhabekapitalismus, sowie der Exkurs zur Lohnentwicklung im internationalen Vergleich und des Kapitel über den Sekundären Integrationsmodus und die neuen sozialen Problemlagen. Dieses Kapitel ist teilweise fragmentarisch. Für eine streng an empirischen Daten orientierte Darstellung war die Datenbasis zu schwach, weil ein Vergleich der individueller Lebenskonstruktionen, der Vermittlungen von Arbeit und Leben, daran scheiterte, dass es keine geeigneten Individualdaten für Zeiten eines funktionsfähigen Teilhabekapitalismus gibt. Der an sich geeignete Datensatz, das Sozioökonomische Panels (SÖP), beginnt erst nachdem der Umbruch schon in Gang gekommen ist. Daher enthält das Kapitel theoretische Überlegungen, die nur zum Teil an die empirische Basis gekoppelt sind.

Etwas anders liegen die Dinge in dem Ostdeutschland-Kapitel. Hier gibt es viel Material und eine umfangreiche Forschung, auf die wir bei der Erarbeitung des Textes zurückgreifen konnten. Interessant sind in diesem Zusammenhang aber vor allem zwei Aussagen: Zum einen die Feststellung, dass das Wirtschafts- und Sozialmodell der DDR trotz bestimmter Besonderheiten und seiner planwirtschaftlichen Prägung ebenfalls eine Variante der fordistischen Regulation verkörperte, eben die „staatssozialistische Variante“ des fordistischen Regimes wirtschaftlicher Entwicklung. Als solche stand sie in den 1970er und 1980er Jahren ebenfalls vor den Herausforderungen eines sozioökonomischen Umbruchs – und scheiterte schließlich daran, an der Nichtbewältigung dieses Umbruchs. Zum anderen konnte gezeigt werden, dass die Transformation der DDR-Planwirtschaft nach 1990, der „Aufbau Ost“, als „Nachbau West“ scheitern musste, da sich das westdeutsche Modell zu diesem Zeitpunkt bereits selbst im Umbruch befand. Die Folge ist eine „fragmentierte Entwicklung“ in den neuen Bundesländern, das „Hinterherlaufen“ Ostdeutschlands hinter der Entwicklung im Westen, ohne diesen jemals einzuholen und die andauernde Abhängigkeit der neuen Länder von Transferzahlungen, auch noch Jahrzehnte nach dem Vollzug der deutschen Vereinigung.

Kapitel 4 behandelt die Hypothese, dass im Umbruch Neue soziale Probemlagen entstehen. Sie entstehen, weil die Regulation des fordistischen Teilhabekapitalismus zunehmend dysfunktional wird, sich aber im Beobachtungszeitraum kein neues Regime wirtschaftlicher Entwicklung durchsetzen konnte. Die empirische Basis dieses Kapitels war auf Grund der Datenlage und fehlender Vergleichsmöglichkeiten zu schwach, weshalb es in die Publikation SOEB 2 keine Aufnahme fand. Trotzdem sind die Ausführungen zur Entstehung eines sekundären Integrationsmodus, der durch die Simulation von Erwerbsarbeit die Desintegration der Gesellschaft unter Kontrolle zu halten versucht, dabei aber gerade die Teilhabeerwartungen des Teilhabekapitalismus untergräbt, ohne neue zu etablieren, u.E. gerade jetzt von allgemeinem Interesse.

Wir haben für Unterstützung, Diskussion und Ermutigung zu danken, insbesondere Andreas Willisch, Peter Bartelheimer, Friedrich Haus und Holger Alda.

Ulrich Busch und Rainer Land

Januar 2013

Fassung von Oktober 2009

Ulrich Busch, Rainer Land

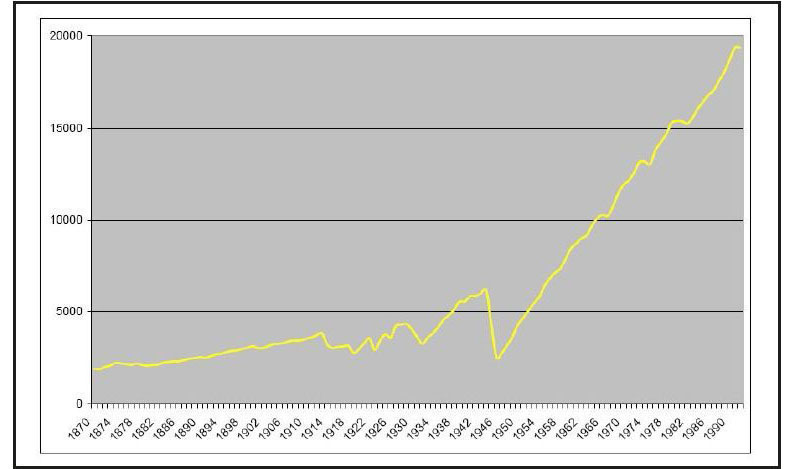

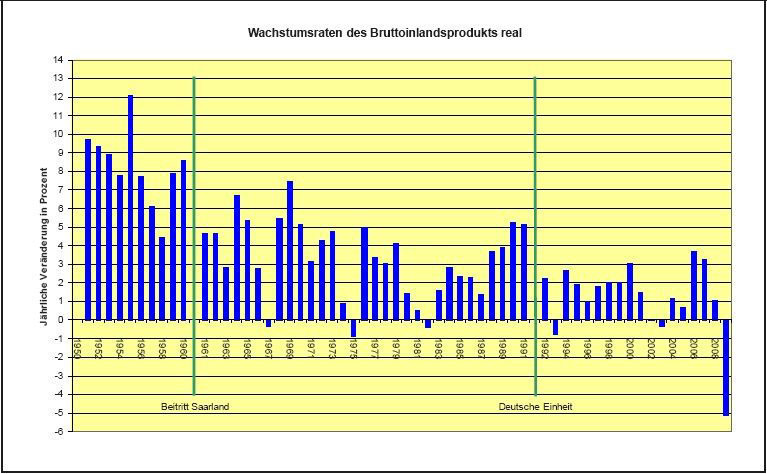

Die wirtschaftliche Entwicklung der Nachkriegszeit beruht auf einem neuen Regime wirtschaftlicher Entwicklung, das im Folgenden Fordistischer Teilhabekapitalismus genannt wird und dessen Funktionsweise im Abschnitt 2 dargestellt wird. Entstanden in den USA der 1940er-Jahre (vgl. Land 2009a und b) wurde es nach dem Weltkrieg zum wirtschaftlichen Entwicklungsmodus der kapitalistischen Weltwirtschaft insgesamt und etablierte sich mit jeweiligen nationalen Besonderheiten und komplementären Spezialisierungen auch in Kanada, West- und Nordeuropa und in Japan, etwas später in Taiwan, Südkorea und Thailand und ansatzweise in Lateinamerika.1 Die weit- und volkswirtschaftliche Dynamik dieses Regimes wirtschaftlicher Entwicklung bestimmte auch das deutsche „Wirtschaftswunder“ der Nachkriegszeit (Abb. 1-1).

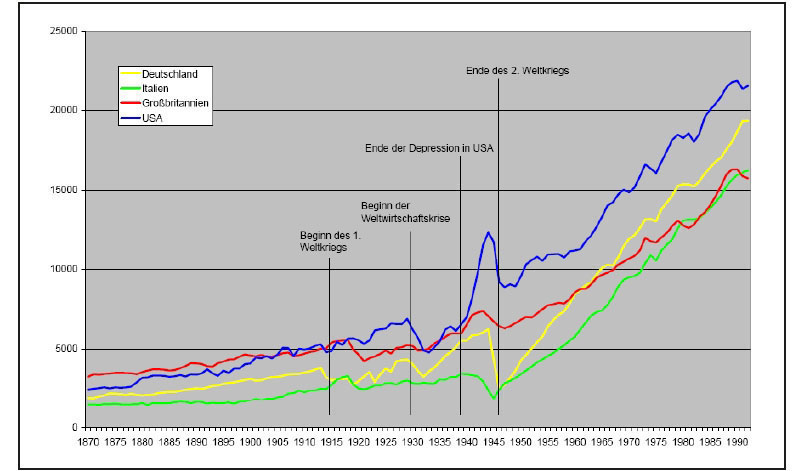

Abbildung 1-2 und 1-3 zeigen, dass diese Entwicklung nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 und der anschließenden Depression (die in den USA bis 1938 dauerte) begann, in den anderen Industrieländern – hier gezeigt für Großbritannien, Italien und Deutschland – aber erst nach dem Einbruch durch den 2. Weltkrieg. Die Wachstumsraten des BIP der Nachkriegszeit lagen dabei deutlich über denen der vorangegangenen Periode (Tabelle 1-1).

| Deutschland | Italien | Großbritannien | USA | |

| 1871-1938 | 1,65 | 1,29 | 0,95 | 1,51 |

| 1939-1992 | 2,96 | 3,27 | 1,85 | 2,52 |

| 1939-1975 | 3,24 | 3,58 | 1,88 | 2,86 |

| 1950-1975 | 5,09 | 4,74 | 2,22 | 2,31 |

| 1976-1992 | 2,36 | 2,57 | 1,78 | 1,77 |

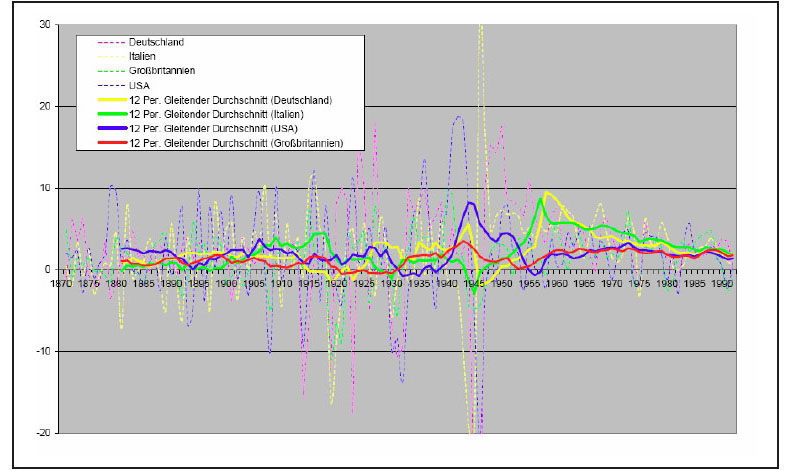

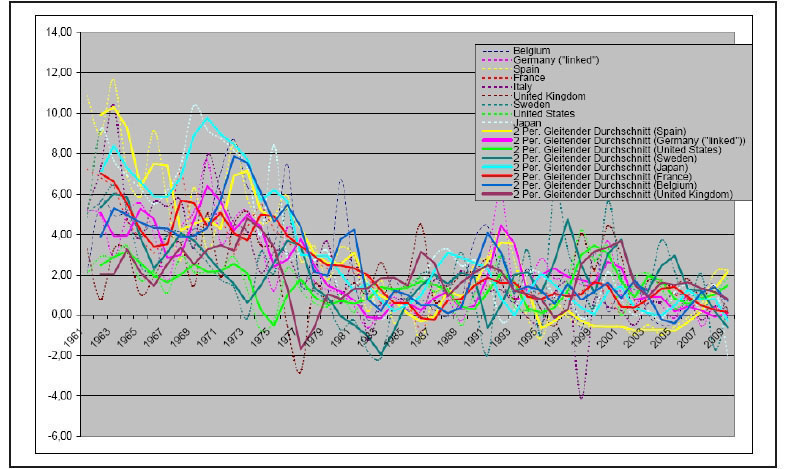

Ende der 1960er- bis Mitte der 1970er-Jahre kam es zu ersten Anzeichen für Dysfunktionalitäten, etwa seit Ende der 1970er-Jahre ging die Dynamik der Produktivitätsentwicklung und des wirtschaftlichen Wachstums weltweit und auch in Deutschland auf etwa die Hälfte des Niveaus der 1950er- und 1960er-Jahre zurück. Die Ölkrisen markierten den Beginn eines Umbruchs, der bis in die Gegenwart reicht und in dessen Verlauf grundlegende Merkmale des fordistischen Teilhabekapitalismus erodierten, zentrale institutionelle Regulationen aufgelöst wurden und neue Entwicklungstrends erkennbar wurden. Abb. 1-4 zeigt dies an den Steigerungsraten der Produktivität für mehrere wichtige Industrieländer. Man erkennt, dass die Raten der Produktivitätssteigerung von einem vergleichsweise hohen Niveau zwischen 3 und 8 Prozent auf weniger als 2 Prozent in den 1970er-Jahren fallen, und zwar mehr oder weniger in allen entwickelten Industrieländern. Seitdem schwanken sie zwischen Null und 3, selten einmal 4 Prozent. Entsprechendes kann für die Wachstumsraten des BIP gezeigt werden.

Sowohl die Herausbildung eines neuen Typs wirtschaftlicher Entwicklung im bzw. nach dem 2. Weltkrieg wie auch dessen Erosion und der seit den 1970er-Jahren zu beobachtende Umbruch sind nicht auf die deutsche Volkswirtschaft beschränkt. Alle entwickelten kapitalistischen Industrieländer zeigen im Großen und Ganzen dieses historische Geschehen – wobei Niveaus und Zeitpunkte etwas variieren.1 Weder der Aufstieg noch die Erosion dieses Regimes wirtschaftlicher Entwicklung können daher im Prinzip auf spezielle Merkmale einer nationalen Kapitalismusvariante, etwa den Rheinischen oder den Angelsächsischen Kapitalismus, zurückgeführt werden.

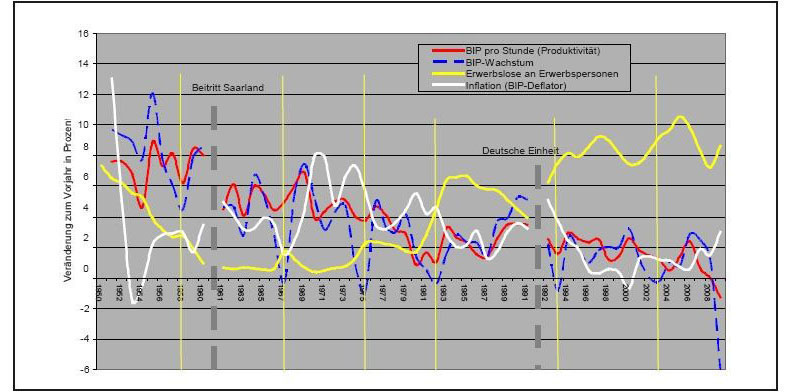

Bei der weiteren Darstellung der Merkmale des Aufstiegs, der Erosion und des Umbruchs dieses Regimes wirtschaftlicher Entwicklung orientieren wir uns an den Konjunkturzyklen, die auch meist für die Ordnung der empirischen Daten verwendet werden.2 Wir unterscheiden dabei in dem Beobachtungszeitraum von 1950 bis 2009 sieben Konjunkturzyklen, deren Verlauf wir an der zyklischen Veränderung der Raten der Veränderung der Produktivität, des BIP, der Erwerbslosigkeit und der Inflation bestimmen. Aus statistischen Gründen wird jeweils das Jahr mit einem Tiefpunkt des BIP-Wachstums als das letzte eines Zyklus und das Folgejahr als das erste des folgenden Zyklus gewählt.3

Die folgende Abbildung 1-5 zeigt den Konjunkturverlauf für die deutsche Volkswirtschaft. Der erste Zyklus, der wahrscheinlich schon vor 1950 begonnen hat und bis 1958 reicht, kann in Deutschland als die Konstitutionsphase des neuen Regimes wirtschaftlicher Entwicklung betrachtet werden.4 Hohe Wachstumsraten der Produktivität und des BIP, sinkende Arbeitslosigkeit und eine niedrige Inflationsrate charakterisieren das Geschehen. Der zweite Zyklus, 1959-1967, ist durch hohe Wachstumsraten der Produktivität und des BIP-Wachstums, stabile Vollbeschäftigung und noch niedrige, aber langsam steigende Inflation charakterisiert. Hier handelt es sich um die Phase des weitgehenden Funktionierens dieses Regimes wirtschaftlicher Entwicklung. Die Krise von 1967 ist allerdings schon spürbar und führt zur ersten Verunsicherung in Politik und Gesellschaft.

Im dritten Zyklus 1968 bis 1975 scheint die wirtschaftliche Entwicklung mit Wachstumsraten der Produktivität von preisbereinigt fast 6 Prozent und des BIP von fast 6 Prozent zunächst auch noch uneingeschränkt zu funktionieren. Allerdings steigt die Inflationsrate auf das höchste Niveau des gesamten Beobachtungszeitraums, was auf eine Wachstumsbeschleunigung an der oberen Leistungsgrenze der deutschen Volkswirtschaft hinweist. Bemerkenswert ist das Ende dieses Konjunkturzyklus, weil es den Beginn des Niedergangs markiert, dem schon verborgene Erosionsprozesse vorangegangen sein müssen. Es handelt sich um den Konjunktureinbruch, der mit der Ölkrise 1973 begann und 1975 seinen Tiefpunkt hatte und der erstmalig nach dem Krieg zu einem – wenn auch noch geringem – Schrumpfen des BIP führt, vor allem aber steigt die Arbeitslosigkeit erstmalig auf mehr als 3 Prozent und geht im nächsten Aufschwung kaum wieder zurück. Die Zeit anhaltender Massenarbeitslosigkeit hat begonnen.

Der folgende Zyklus von 1976 bis 1982 bringt zwar eine kurze Erholung, in der fast wieder die vorangegangenen Wachstumsraten erreicht werden – aber nur für kurze Zeit. Er ist gekennzeichnet durch einen kurzen Aufschwung und eine lange Rezession von 1980 bis 1983 mit bis dahin ungeahnten Erwerbslosenraten von über 6 Prozent. Die Inflationsrate ist anhaltend hoch trotz der geringen Wachstumsrate, die für den gesamten Zyklus weniger als 3 Prozent betragen.

Die darauf folgende Erholung im 5. Zyklus ist erst zögerlich, erreicht aber gegen Ende der 1980er-Jahre für kurze Zeit wieder Wachstumsraten um die 4 bis 5 Prozent. In diesen Zyklus fällt der Beitritt der DDR, die Wirtschafts- und Währungsunion und die Vereinigung der beiden deutschen Staaten; dies ist die Ursache für die Sonderkonjunktur, aber auch für das Ansteigen der Erwerbslosenquote auf fast 10 Prozent.

Der sechste Zyklus von 1994 bis 2003 kann als zähe Dauerkrise beschrieben werden. Produktivität und BIP-Wachstum dümpeln auf einem Niveau unter 2 Prozent dahin, die Erwerbslosenquote steigt, die Inflation sinkt, erstmalig machen sich Deflationstendenzen bemerkbar.

Wäre es 2008 nicht zu der Weltfinanzkrise und der dadurch ausgelösten Weltwirtschaftskrise gekommen, hätte man den anschließenden 2004 begonnenen Zyklus mit etwas Mut zur Spekulation vielleicht als Beginn einer Erholung und vielleicht sogar als Zeichen für den Auftakt eines möglicherweise neuen Typs kapitalistischer Wirtschaftsentwicklung deuten können. Im Frühjahr 2008 sah es nämlich noch so aus, als könne das Wirtschaftswachstum des siebten Zyklus erstmalig höher werden als das des vorangegangenen, nämlich bei 1,8 bis 2 Prozent gegenüber 1,6 für 1994-2003. Die Finanzkrise hat diese Perspektive vereitelt. Wir werden mit einem Produktivitäts- und einem BIP-Wachstum deutlich unter einem Prozent für den gesamten Zyklus zu rechnen haben und die Deflationstendenzen haben 2009 noch mal deutlich zugenommen.

Der gesamte Verlauf lässt sich aus der diesem Kapitel zugrunde liegenden Konzeption wirtschaftlicher Entwicklung als Evolutionszyklus im Sinne Schumpeters (1912 und 1939 bzw. 1961) beschreiben, als ein Aufstiegs-, Erosions- und Niedergangsszenarium, wobei wir davon ausgehen können, dass in Erosion und Niedergang möglicherweise Prozesse der Reorganisation ablaufen könnten (aber nicht zwangsläufig ablaufen müssen), die erst aus einer künftigen Beobachterperspektive erkennbar werden. Erosion, Niedergang und potenzielle Reorganisation können als Umbruch mit offener Perspektive verstanden werden.1

Im folgenden Abschnitt 2 werden wir die aus unserer Sicht konstitutiven Elemente des nach dem 2. Weltkrieg entstandenen Regimes wirtschaftlicher Entwicklung bestimmen und empirisch darstellen. Der 3. Abschnitt beschäftigt sich dann mit den Phänomenen und Hypothesen zu den Ursachen der Erosion und des Niedergangs und der 4. Abschnitt mit den Folgen und den Strategien der Bewältigung des Umbruchs.

Kern des fordistischen Teilhabekapitalismus genannten Regimes wirtschaftlicher Entwicklung ist die Kombination von drei Elementen:

Erstens: fordistische1 Massenproduktion. Die Massenproduktion als solche entstand schon im 18. und 19. Jahrhundert, sie wurde im 20. Jahrhundert durch Henry Ford in der Automobilproduktion zu einem Organisationsprinzip des modernen Industriebetriebs weiterentwickelt. Jede Massenproduktion nutzt Skaleneffekte, economies of scale, als Ressource der Produktivitätssteigerung. Das Besondere der fordistischen Massenproduktion besteht in der Kopplung von Massenproduktion und Massenkonsumtion. Ford entwickelte eine Produktionsorganisation, bei der die Trennung der Forschung und Entwicklung von der Fertigung sowie die Standardisierung, Rationalisierung, Arbeitsteilung und Technisierung (z.B. durch Fließbänder) in der Fertigung (Taylorismus) zu positiven Skaleneffekten und Kostenregressionen in der Produktion von Konsumgütern, speziell dem PKW als Massenkonsumgut, führte. Der Massenproduktion fordistischer Art lag nicht nur eine technologische oder arbeitsorganisatorische Konzeption zugrunde, wichtig ist ebenso die bewusste Bezugnahme auf die Lebensweise der Lohnarbeiter, die innere Landnahme (Wittemann 1996: 10). Vor dem zweiten Weltkrieg wurde Massenproduktion schon zum Prinzip der Rüstungsproduktion, aber erst während (in den USA) bzw. nach dem 2. Weltkrieg wurde sie zum Kern der Innovationsprozesse in der industriellen Konsumgüterproduktion (Haushaltsgeräte, Kraftfahrzeuge, Elektrotechnik, Elektronik, Lebensmittel, industrieller Wohnungs- und Städtebau) und in modifizierter Form auch in vielen Investitionsgüterindustrien. Damit aber wurde die Steigerung der Arbeitsproduktivität durch economies of scale zur wichtigsten Produktivitätsressource – das ist der erste Unterschied des Fordistischen Teilhabekapitalismus von vorangegangenen Kapitalismustypen.

Zweitens: produktivitätsorientierte Lohnentwicklung. In der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg bzw. vor der Weltwirtschaftsdepression (1929-1938) stiegen die Reallöhne zwar auch schon, blieben aber im Mittel deutlich hinter der Produktivitätsentwicklung zurück (vgl. dazu insbesondere Lutz 1984). Seit den 1950er-Jahren steigen die Löhne in allen o.g. Volkswirtschaften im Mittel mindestens genauso schnell wie die volkswirtschaftliche Produktivität.2 Dies gilt bis Ende der 1970er-Jahre. Folge ist eine positive Rückkopplung von Massenproduktion, Masseneinkommen und Massenkonsumtion. Bei einer Orientierung der Reallöhne am Produktivitätszuwachs schafft jede Produktivitätssteigerung genau die Nachfrageausweitung, die erforderlich ist, um den Zuwachs an Produktion in Form wachsender Konsumtion abzusetzen und zu verbrauchen, und sie schafft außerdem eine zusätzliche Investitionsnachfrage, die es tendenziell ermöglicht, Gewinne und Ersparnisse vollständig zu investieren. Das berühmte Problem der „Akkumulation des Mehrwertes“ (Luxemburg 1913: 279f, 296f, 398f) bestand nur, solange die Löhne nicht im Maße der Produktivität stiegen.

Erst durch die ständig steigenden Masseneinkommen und die steigende Massenkonsumtion konnten die economies of scale und die fordistische Industrieorganisation zum zentralen Innovationsfeld dieses Entwicklungstyps werden. Und erst mit der fordistischen Massenproduktion war eine Ökonomie der systematischen Steigerung der Lohneinkommen und der wachsenden Konsumtion der abhängig Beschäftigten möglich. Fordistische Massenproduktion und produktivitätsorienierte Lohnentwicklung gehören zusammen. Die über die produktivitäsorientierte Lohnentwicklung vermittelte positive Rückkopplung von Massenproduktion und Massenkonsum ist das Geheimnis der globalen Dynamik dieses Regimes wirtschaftlicher Entwicklung wie auch des deutschen Wirtschaftswunders – aber sie ist zugleich auch die Krux und der Keim des Niedergangs.

Volkswirtschaftlich wichtig für das Funktionieren des Entwicklungsregimes ist, dass nicht nur der private Konsum und die privatwirtschaftlichen Investitionen der Unternehmen, sondern auch der öffentliche Konsum, die Transfereinkommen und die staatlichen Investitionen etwa im Maße der Produktivität wachsen. Die produktivitätsorientierte Lohnentwicklung schließt die Kopplung der meisten Massentransfereinkommen an die Produktivität ebenso ein wie die Steigerung der staatlichen, kollektiven und ggf. auch der privaten Ausgaben für Sozialleistungen, Infrastruktur, ggf. Bildung und öffentliche Dienstleistungen, die zwar nicht in jedem Jahr, aber summarisch im mehrjährigen Mittel (und tendenziell eher antizyklisch) etwa mit der Produktivität steigen. Die Kopplung der Löhne an die Produktivität ist die Voraussetzung, auf der Wohlfahrts- und Sozialstaat möglich wurden.

Daher ist der fordistische Kapitalismus nicht zuerst durch neue Staatsfunktionen, etwa den Sozialstaat zu erklären oder durch Wirkung der Politik auf die Wirtschaft zu verstehen. Die Vorstellung, es sei der Staat, der zu der kapitalistischen Ökonomie hinzugekommen, sie eingehegt und gezähmt hätte, ist ebenso falsch, wie die Vorstellung, die veränderte Einkommensverteilung beruhe vor allem auf staatlichen Umverteilungen. Es ist die Veränderung des Regimes der Kapitalverwertung, also die Verbindung von fordistischer Massenproduktion und produktivitätsorientierter Lohnentwicklung, die eine veränderte Rolle des Staates erfordert und ermöglicht und auf deren Basis Wohlfahrts- und Sozialstaat möglich wurden. Die Veränderung der Kapitalverwertung aber ist nicht Folge der Einwirkung von Politik auf die Ökonomie, so wichtig ihre Rolle beim New Deal als dem Ausgangspunkt der Transformation der Kapitalverwertung auch eingeschätzt werden muss. Die Transformation des Regimes der Kapitalverwertung ist die Folge komplexer Veränderungen der Gesellschaft und der Lebenswelten der Individuen, zu denen u.a. die Entstehung und Erstarkung der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften, die Entstehung der Massendemokratie und der Rechtsstaat, die moderne Technologie der Massenproduktion und der wissenschaftlich-technische Fortschritt ebenso beigetragen haben dürften wie neue wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse (Schumpeter, Keynes z.B.) und der Siegeszug der Moderne als Kulturform.

Drittens: Ein Weltmarktregime der komparativen Vorteile. Der Weltmarkt wuchs nach dem 2. Weltkrieg erheblich schneller als die nationalen Volkswirtschaften, weil diese sich komplementär auf differente Produktpaletten bzw. unterschiedliche Funktionen im evolvierenden globalen Massenproduktionsregime spezialisieren. Damit wird der Weltmarkt neben der produktivitätsorientierten Lohnentwicklung zur zweiten essentiellen Rückkopplung von Massenproduktion und Massenkonsum, mit der globale Effekte, globale economies of scale, für Innovationen nutzbar wurden.1 Bereits vor dem ersten Weltkrieg war der Weltmarkt ein zentraler Orientierungspunkt des kapitalistischen Entwicklungsprozesses gewesen, aber zwischen 1914 und 1945 dominierten nationalstaatliche Innovationsstrategien, die bis zur Autarkie reichten. Erst nach dem zweiten Weltkrieg entstand eine positive Rückkopplung zwischen Massenproduktion, Massenkonsum und Weltmarkt (vgl. Abelshauser 2004: 34ff).

In Deutschland wurden der Maschinen- und Anlagenbau als Branche und die diversifizierte Qualitätsproduktion, vor allem die Produktion von Produktionsmitteln – Produktionsmitteln für die Massenproduktion – und komplexen Konsumgütern, wie PKW, zu dem herausragenden Exportgut, während die Massenproduktion von Konsumgütern wie Textilien, Bekleidung und Schuhen, Massen-Elektrotechnik und später auch von EDV und Unterhaltungselektronik eher in anderen Ländern expandierte.1

„So wichtig die fordistische Massenproduktion in der Nachkriegszeit auch geworden ist, so wenig bedeutete ihr später Einzug … den Bruch mit den Regeln der diversifizierten Qualitätsproduktion.“ (Abelshauser 2004: 59)

Auch ein Regime der diversifizierten Qualitätsproduktion, das den deutschen Mitgegebenheiten und dem entstandenen deutschen Institutionensystem (Abelshauser 2004: 31, 43 und 59) entsprach, nutzt bezogen auf die Weltwirtschaft Funktionen in einem globalen Massenproduktionssystem, folgt also zumindest mittelbar der economies of scale, die zumindest bei den Anwendern, z.B. den Käufern von Druck- oder Textilmaschinen, das Selektionskriterium für Investitionen bildet.

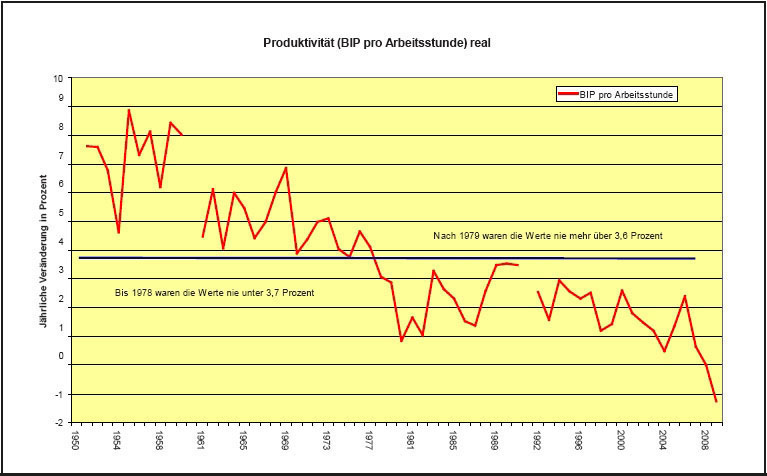

Die wirtschaftliche Entwicklung im Deutschland der Nachkriegszeit beruht – wenige Jahre (1950-1954) ausgenommen – nicht auf einem zusätzlichen Einsatz an Arbeit, sondern ausschließlich auf der Steigerung der Arbeitsproduktivität (BIP pro Arbeitsstunde).

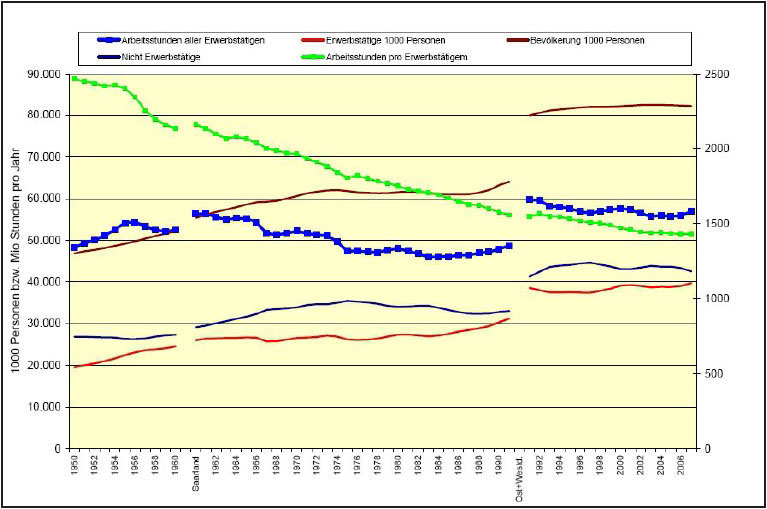

Zwar nimmt die Zahl der Erwerbstätigen in den 1950er- und 1960er-Jahren zu (Abb. 1-8), insbesondere durch die Kriegsrückkehrer, die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte und seit den 1980er Jahren durch die zunehmende Beschäftigung der Frauen. Aber der Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen steht vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren eine sinkende Zahl der Arbeitsstunden pro Kopf gegenüber, so dass die Gesamtmenge der Arbeitsstunden aller Erwerbstätigen insgesamt stetig abnimmt. Im Jahr 2005 wurden im vereinigten Deutschland nicht mehr Arbeitsstunden geleistet als 1960 in Westdeutschland. (Vgl. Kapitel 2.1: Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Arbeitszeit.)

Die Produktivität je Arbeitsstunde erhöhte sich zwischen 1950 und 2007 jährlich um fast 4,0 Prozent (Abb. 1-6). Sie ist damit nicht nur die entscheidende Quelle des Wachstums, sondern neben der Zunahme der Erwerbstätigenanzahl auch die Basis für die Verkürzung der Arbeitszeit. Das heißt, der Produktivitätszuwachs wurde nicht vollständig in ökonomisches Wachstum umgesetzt, sondern diente darüber hinaus einer Verringerung der Arbeitszeit. Tabelle 1-2 zeigt, dass die Produktivität bezogen auf die Arbeitsstunde immer schneller gestiegen ist als die Produktivität in BIP je Erwerbstätigem, d.h. die Arbeitszeit pro Erwerbstätigem hat in allen Zyklen abgenommen. Im ersten Zyklus stieg das BIP schneller als die Produktivität pro Erwerbstätigem und auch schneller als die pro Stunde, d.h. die Zahl der Erwerbstätigen und die Gesamtzahl der Arbeitsstunden haben zugenommen. Das hat mit der hohen Zuwanderung von Erwerbstätigen in den Nachkriegsjahren zu tun, stellt also eine besondere Konstellation dar. Das gilt auch für den V. Zyklus, ist hier aber auf die Zunahme von Erwerbstätigen und Arbeitsstunden durch den Vereinigungseffekt von 1990 zurückzuführen. In allen anderen Zyklen, und das ist typisch für eine intensiv-erweiterte Reproduktion, deren Quelle die Steigerung der Produktivität pro Stunde ist, stieg das BIP langsamer als die Produktivität pro Stunde. Das bedeutet: in der Regel hat die Gesamtzahl aller geleisteten Arbeitsstunden abgenommen. Gleichzeitig wuchs aber die Zahl der Erwerbstätigen, wobei die Arbeitsstunden pro Kopf stärker sanken als die Zahl der Erwerbstätigen stieg. Dies ist Ausdruck der Verteilung einer insgesamt sinkenden Arbeitsmenge auf mehr Erwerbstätige, bedingt vor allem durch die wachsende Erwerbstätigkeit von Frauen.

| Zeitraum | Jahresdurchschnittliche Zuwachsrate der Produktivität (preisbereinigt) | Jahresdurchschnittliche Zuwachsrate des BIP | ||

| BIP pro Arbeitsstunde | BIP pro Erwerbstätigem | Preisbereinigt | Nominal | |

| (I) 1951-1958 | 7,14 | 5,74 | 8,26 | 11,64 |

| (II) 1959-1967 | 5,78 | 4,58 | 4,79 | 8,08 |

| (III) 1968-1975 | 4,88 | 3,57 | 3,78 | 9,66 |

| (IV) 1976-1982 | 2,61 | 1,89 | 2,43 | 6,58 |

| (V) 1983-1993 | 2,57 | 1,80 | 2,711 | 5,60 |

| (VI) 1994-2003 | 2,00 | 1,27 | 1,56 | 2,48 |

| (VII) 2004-20092 | 0,62 | 0,05 | 0,75 | 1,90 |

→ ohne den Wiedervereinigungseffekt, welcher in den Jahren 1990 bis 1992 mehr als die Hälfte des Zuwachses ausmachte, hätte der reale Zuwachs im fünften Zyklus nur ca. 2,5% betragen.

→ Der Zyklus ist vielleicht nicht abgeschlossen.

Die Grundlage dieser Produktivitätssteigerung sind Innovationen, aber nicht jedwede, sondern solche mit positiven Skaleneffekten, bei denen hohe Aufwendungen für allgemeine Kosten, z.B. für Forschung und Entwicklung und große Anlagen, auf eine große und wachsende Zahl von Produkten umgelegt und die Kosten pro Produkt gesenkt werden können. Die Innovationen, die den Produktivitätsschub der 1950er- und 1960er-Jahre möglich gemacht haben, basieren fast alle auf Inventionen, die in die Vorkriegszeit zurückreichen, vor allem den Innovationen, die mit der Entwicklung der Kraftfahrzeuge, der Elektrotechnik, der Haushalts- und der Petrolchemie und dem Maschinenbau zusammenhängen.

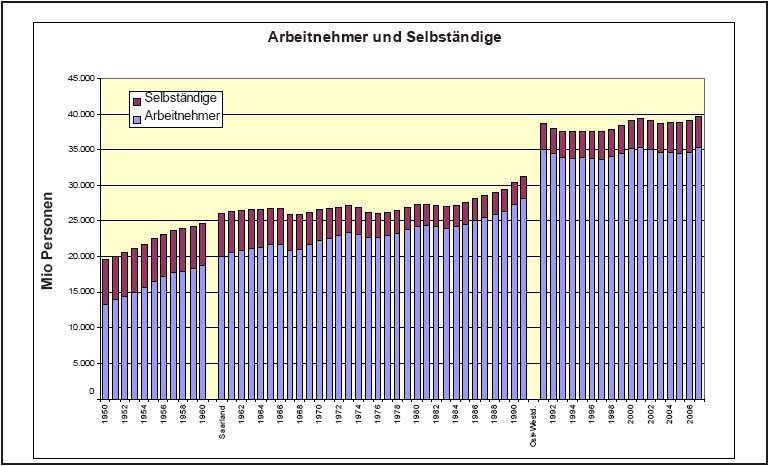

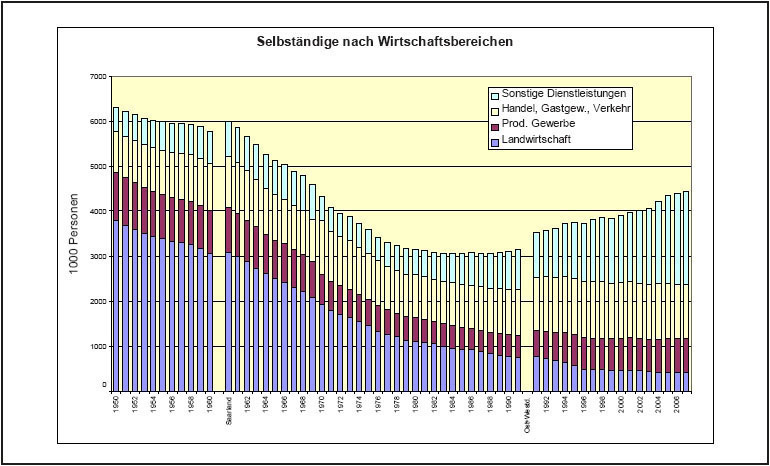

Die Durchsetzung dieses Typs wirtschaftlicher Entwicklung ist mit der Auflösung des traditionellen Sektors verbunden (vgl. Lutz 1984). Die zuvor traditionellen Landwirtschaftsund Handwerksbetriebe produzierten für den Eigenbedarf und für lokale Märkte, Familie und Betrieb waren aber noch nicht getrennt, Familienarbeit dominierte, Lohnarbeit war die Ausnahme, Versorgung, nicht Kapitalverwertung bestimmte ihre Funktionsweise. In den 1950er- und 1960er-Jahren wandelten sich diese Betriebe in kapitalistische Unternehmen mit Lohnarbeit, Spezialisierung auf eine enge Produktpalette und an der Kapitalverwertung ausgerichteten Effizienzkriterien. Das Ergebnis war erstens eine Verringerung der Anzahl der Betriebe, eine Vergrößerung der Betriebe hinsichtlich des Produktionsvolumen und der Anzahl der Arbeitskräfte und bei Landwirtschaftsbetrieben eine Vergrößerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche und der Zahl der Tiere pro Betrieb. Damit verbunden war ein erheblicher Produktivitätsschub, die Gesamtzahl der benötigten Arbeitskräfte ging binnen 10 Jahren auf weniger als die Hälfte zurück. Für die Sozialstruktur hatte diese Transformation des traditionellen in einen kapitalistischen Sektor erhebliche Konsequenzen. Ein bestimmter Typ kleiner Selbständiger verschwand, der Arbeitnehmer und die Lohnarbeit wurden in Bereichen (und Regionen) typisch, in denen sie vorher Ausnahme waren. Die folgenden Abbildungen 1-9 und 1-10 zeigen beide Prozesse. Bis etwa 1970 steigt die Zahl der Arbeitnehmer, während die der Selbständigen in gleichem Maße zurückgeht.

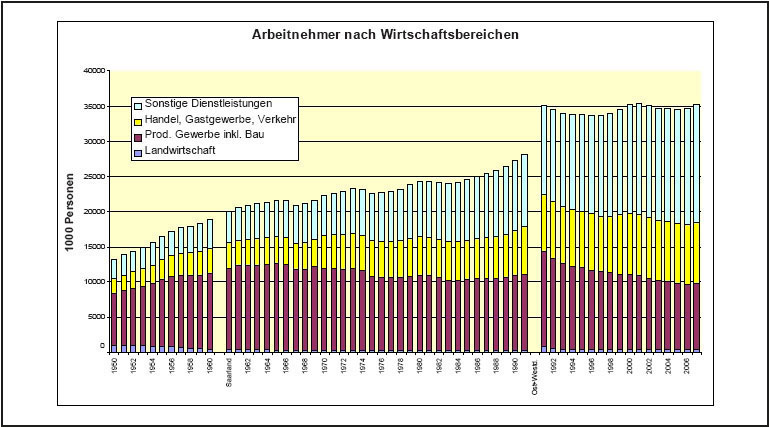

Dabei erfolgt dieser Rückgang vor allem in der Landwirtschaft und (in geringerem Maße) in der gewerblichen Wirtschaft, während die Zahl der Selbständigen im Handel, Gastgewerbe und Verkehr gleich bleibt und in den anderen Dienstleistungen seit den 1980er-Jahren erheblich steigt. Die Zahl der Selbständigen sinkt, von 6,3 Millionen (1950) auf 3,1 Millionen (1990) in Westdeutschland und 4,4 Millionen (2007) im vereinigten Deutschland.1 Anteilsmäßig bedeutet dies beinahe eine Halbierung. Dementsprechend wächst der Anteil der Arbeitnehmer von 63,4% auf 81,4%, wobei deren Zahl auch absolut zunimmt, von 18,7 Millionen 19502 auf 35,2 Millionen 20073. Da sich dieser Trend über den gesamten Zeitraum erstreckt, lässt er sich als Ausweitung der Erwerbsarbeitsgesellschaft mit einer ausgeprägten Dominanz abhängiger Beschäftigungsverhältnisse interpretieren. Bis Mitte der 1960er-Jahre wird die Zunahme der Arbeitnehmer hauptsächlich vom produzierenden Gewerbe getragen, seit den 1970er-Jahren durch die Bereiche Handel, Verkehr, Gaststätten und sonstige Dienstleistungen. Dabei nehmen zunächst die staatlichen Dienstleistungen, später dann auch die privaten und unternehmensbezogenen Dienstleistungen stark zu (vgl. Abb. 1-10 und 1-11).

Die Transformation des traditionellen Sektors in kapitalistische Unternehmen schuf ein Bündel typischer sozialer Problemlagen, die mit dem Übergang der Menschen in die Lohnarbeit und der Reduzierung der Gesamtzahl der benötigten Arbeitskräfte, aber auch mit der Auflösung der traditionellen Einheit von Betrieb und Familie und der Dorfgemeinschaft als Produktionsverbund zusammenhingen und auf die an anderer Stelle noch einzugehen sein wird (Kapitel 4: Neue soziale Problemlagen). In den 1960er Jahren stand die Bewältigung dieser Probleme des sozialen Wandels im Mittelpunkt der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Ursachen, Erscheinungsformen und Bewältigungsstrategien für diesen Typus sozialer Probleme unterscheiden sich aber erheblich von den neuen sozialen Problemlagen, die im und nach dem Umbruch entstanden sind und die den Hintergrund der aktuellen sozialen Frage bilden (vgl. Kapitel Neue soziale Problemlagen).

Welche Folgen hatte die Durchsetzung des fordistischen Teilhabekapitalismus für die Branchenstruktur? Empirisch kann diese Frage nur grob behandelt werden, weil vergleichbare detaillierte volkswirtschaftliche Daten dazu erst seit den 1990er-Jahren existieren, also einem Zeitpunkt, zu dem die Herausbildung dieses Typs wirtschaftlicher Entwicklung bereits abgeschlossen war und seine Erosion begonnen hatte. Für die relativ grobe Branchenstruktur der 1950er- und 1960er-Jahre lässt sich ein Rückgang der Landwirtschaft (kapitalistische Transformation des traditionellen Sektors) zu Gunsten der gewerblichen Wirtschaft feststellen. Der Dienstleistungssektor wächst bis in die 1970er-Jahre etwa so schnell wie die gewerbliche Wirtschaft, in den 1980er-Jahren und danach aber erheblich schneller (vgl. Tabelle 1-3 und Abb. 1-12).