ÍNDICE

Los imaginarios

Portadilla

RECUERDA

INTRODUCCIÓN

UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

SIETE

OCHO

NUEVE

DIEZ

ONCE

DOCE

TRECE

CATORCE

Créditos

Edición digital

Ana María Echeverría

Directora de Literatura Infantil y Juvenil

Valeria Moreno Medal

Coordinación editorial digital

Los imaginarios

Título original: The Imaginary

© del texto: A. F. Harrold, 2014

© de las ilustraciones: Emily Gravett, 2014

© de la traducción del inglés: Adriana Beatriz de la Torre Fernández

Esta traducción de The Imaginary es una publicada por Ediciones SM por acuerdo con Bloomsbury Publishing Inc. Todos los derechos reservados

Primera edición digital, 2020

D.R. © SM de Ediciones, S.A. de C.V., 2017

Magdalena 211, Del Valle,

03100, Ciudad de México

Tel. (55) 1087-8400

www.ediciones-sm.com.mx

ISBN: 978-607-24-3292-5

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Registro número 2830

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

La marca SM® es propiedad de Fundación Santa María, licenciada a favor de Ediciones, S. A. de C.V.

Conversión de ebook: Capture, S.A. de C.V.

PARA MI HERMANO,MARC

-CONTRA EL OLVIDO

A. F. HARROLD

PARA MIS AMIGOS, REALES E IMAGINARIOS

-POR CREER EN MÍ

EMILY GRAVETT

Recuérdame cuando me haya ido,

lejos, a una tierra silenciosa;

cuando ya no me puedas tomar de la mano,ni cuando esté por irme y decida quedarme.

Recuérdame cuando ya no me digas, día tras día

el futuro que tú planeaste para nosotros:

solo recuérdame; comprendesserá tarde para aconsejar o rezar.

Sin embargo, si me olvidas por un momento

y después te acuerdas, no llores:

porque si la oscuridad y lo corrupto dejan

un vestigio de los pensamientos que tuve una vez,es mucho mejor que me olvides y sonrías

a que recuerdes y estés triste.CHRISTINA ROSSETTI

Amanda estaba muerta.

Las palabras eran como un agujero en su pecho, como si se estuviera cayendo.

¿Cómo podría ser?

¿Amanda muerta?

Pero él la había visto con sus propios ojos. Ella no respiraba. Ella estaba muerta.

Rudger sintió náuseas. Se sintió perdido. Sintió que el mundo se deshacía a su alrededor.

Se arrodilló en el parque, vio alrededor las plantas y los árboles. Podía oír cantar a los pájaros. Una ardilla saltó en el camino, hacia las plantas, ignorándolo.

¿Cómo podía ser todo eso tan verde? ¿Cómo podía estar todo tan vivo si Amanda estaba muerta?

Era una pregunta horrible con una horrible respuesta: la muerte de una niña importaba muy poco para el resto del mundo. Podría quebrarlo a él, podría destruir a su madre, aunque el parque y el pueblo y el mundo... todo permanecería sin cambios.

Pero a Rudger le encantaban los cambios; le gustaba la forma en que una habitación cobraba vida cuando Amanda entraba en ella; su imaginación la coloreaba, llenándola de detalles, convirtiendo una lámpara en un árbol exótico, un archivero en un baúl con el tesoro robado de unos piratas, un gato dormido sobre una bomba de tiempo a punto de explotar. Su mente era chispeante; hacía que el mundo brillara, y Rudger era parte de eso. Pero ahora...

Miró alrededor del parque. Era la clase de lugar que Amanda habría soñado en convertir en un mundo totalmente nuevo sin embargo, no importaba lo fuerte que mirara: el parque seguía siendo un terco parque. Él no tenía suficiente imaginación.

De hecho, pensó, ni siquiera tenía la suficiente imaginación para imaginarse a sí mismo.

Podía ver las débiles siluetas de los árboles a través de sus manos. Él se estaba desvaneciendo. Sin Amanda que pensara en él, recordándolo, haciéndolo real, él se estaba yendo.

Rudger estaba siendo olvidado.

Tenía más y más sueño.

¿Qué se sentiría desvanecerse, desaparecer completamente?

El tiempo lo diría, pensó; muy pronto el tiempo lo diría.

Los pájaros le cantaron canciones de cuna.

Brilló un sol tibio. Estaba dormido.

Y luego, una voz serena y clara dijo: “Puedo verte”.

Y Rudger abrió los ojos.

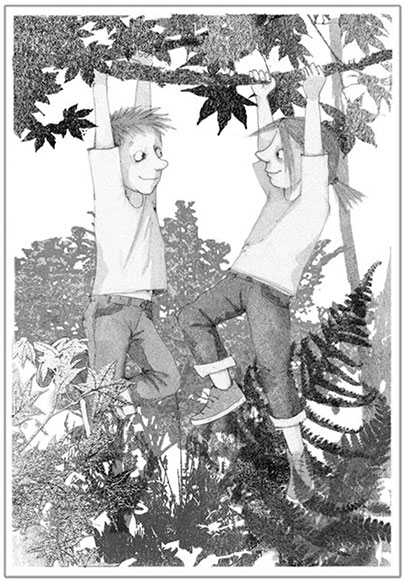

Esa tarde, Amanda Shuffleup abrió la puerta de su armario y colgó su abrigo sobre un niño.

Cerró la puerta y se sentó en la cama.

No se había quitado los zapatos antes de subir las escaleras corriendo y sus pies estaban mojados. No nada más los pies: también los calcetines y los zapatos estaban empapados. Los zapatos y las agujetas.

Los nudos estaban fríos y húmedos y se negaban a desatarse. Los tomó con los dedos, pero eso sólo le lastimó las uñas. Sintió que se le caerían antes de que el nudo se aflojara.

Si las agujetas nunca se desataran, pensó, nunca se podría quitar los zapatos. Y eso significaba que andaría por la vida con los pies mojados. No sólo eso; además, usaría los mismos zapatos para siempre. Amanda era la clase de niña —y ella lo habría aceptado alegremente— a quien le gustaba usar tenis sucios y viejos —porque son cómodos y no importa si se ensucian, porque ya están sucios—, pero a pesar de todo ella podía imaginar que un día, cualquier día, podría querer usar zapatos diferentes.

Y además pensó: ¿qué pasaría si sus pies quisieran crecer? En la escuela, miss Short les había mostrado un árbol bonsái. Era un roble del tamaño de un diente de león, mantenido de ese tamaño porque estaba en una maceta pequeña.

Si no podía quitárselos, estaría condenada a usar zapatos de niña por el resto de su vida, tal como el pequeño árbol con las raíces atrapadas. Eso estaba bien el día de hoy, pero dentro de diez años tener el mismo tamaño de hoy habría sido una cosa menos buena. Para ser francos, habría sido una porquería.

Eso hacía más importante que nunca quitarse los zapatos.

Amanda jaló con impaciencia el nudo mojado, aunque para nada cedió.

Entonces, después de un momento, se detuvo. Miró sus pies de lado. Pensó. Mmmm. Chasqueó la lengua. Volvió a hacer mmmm.

Luego, rápida como un gato, corrió a su tocador, abrió varios cajones y rebuscó entre ellos, tirando cosas al suelo, hasta que encontró el objeto que estaba localizando.

—¡Ajá! —dijo en voz alta, sintiéndose como una princesa que acabara de hallar un dragón atado a un árbol y que de su morral hubiera sacado el objeto exacto para liberarlo (una espada, digamos, o un libro acerca de cómo rescatar dragones).

Se sentó nuevamente en la orilla de la cama. Levantó un pie y lo colocó sobre su regazo. Elevó la agujeta, pasó la hoja de las tijeras entre el apretado nudo y, con un simple y satisfactorio snik, lo cortó en dos.

Con la punta a la vista, jaló la agujeta, la sacó completa, se quitó el zapato con todo y calcetín y los lanzó a un rincón de la habitación.

Movió sus húmedos dedos en libertad.

Luego repitió la operación con el otro zapato y lo lanzó al mismo rincón.

Amanda se dejó caer en la cama. Tenía los pies pálidos y húmedos; les sopló aire caliente y los secó con el edredón.

Ella, Amanda Shuffleup, era un genio. Hasta aquí no había duda. ¿Quién más, se preguntó, habría encontrado tan deprisa una solución tan sencilla? Si Vicente o Julia hubieran llegado a su casa con los zapatos mojados —eran amigos de la escuela—, aún tendrían puestos los zapatos mojados y sus pies estarían realmente fríos. Tan fríos que podrían contraer neumonía.

En todo caso eso no habría ocurrido, porque Vicente y Julia eran la clase de chicos que no se pasaban las tardes del sábado bajo la lluvia, saltando sobre los charcos más grandes que pudieran encontrar. Ellos eran así.

—¡Amanda! —llamó una voz desde abajo.

—¿Qué? —gritó Amanda en respuesta.

—¿Volviste a embarrar de lodo la alfombra?

—No.

—Entonces ¿por qué hay lodo en la alfombra?

—Yo no fui, mamá —gritó Amanda, deslizándose de la cama para ponerse de pie.

Se oían pasos subiendo la escalera.

Levantó los zapatos mojados. En realidad tenían un poquito de lodo, pensó. Más o menos, si los veías con mucha atención.

Se quedó de pie un momento, los zapatos colgando de sus dedos. Si su mamá entraba y la encontraba sosteniéndolos así y veía el lodo en las suelas, entonces ella sacaría sus conclusiones. Amanda tenía que deshacerse de los zapatos, y rápido.

Abrir la ventana y lanzarlos fuera tomaría demasiado tiempo. Podría esconderlos bajo la cama, excepto que su cama era de la clase que no tenía un debajo, porque había grandes cajones que ya estaban llenos de cosas importantes.

Sólo había una cosa que hacer.

Abrió la puerta de su armario y los aventó allí.

Golpeó al niño, quien seguía cargando su abrigo. Él dijo: “Uf” cuando los zapatos rebotaron en su estómago y cayeron sobre la alfombra.

Amanda estaba a punto de regañarlo por dejarlos caer cuando la puerta de su habitación se abrió de repente.

—Amanda Primrose Shuffleup —dijo su madre en el tono molesto que tienen las madres. (Parecieran convencidas de que, si pueden recordar todos tus nombres, de alguna manera te sentirás más severamente regañado. Sin embargo, como fueron ellos los que te pusieron los nombres al principio, en realidad nunca es tan impresionante)—. ¿Qué te he dicho de quitarte los zapatos antes de que subas por las escaleras?

Por un momento Amanda no dijo nada. Estaba pensando rápido, aunque la confusión le ganaba.

Había dos puertas. Una llevaba al descanso de la escalera y estaba ocupada por su mamá. La otra, la del armario, tenía un niño al que nunca había visto. Parecía de su misma edad, sostenía su abrigo empapado y le sonreía nervioso.

Eso era un poco extraño, pero mientras su mamá no mencionara al extraño niño, Amanda decidió que ella tampoco lo haría.

—¿Qué tienes que decir a tu favor?

—Tenían nudos —dijo Amanda, señalando sus zapatos sucios a su lado, entre los pies de ella y del niño. (Los zapatos de él eran como los de ella, notó Amanda, pero estaban más limpios, como si él nunca hubiera saltado en un charco. “Qué suerte la mía", pensó, "un niño aparece en mi armario y se trata de otro Vicente o Julia, temerosos de ensuciarse. Mmmm.)

—¿Nudos? —su mamá le dio vueltas a la palabra en su boca, como para intentar de decidir si era una excusa lo bastante buena—. Nudos. ¿Nudos?

—Exacto. Así que tuve que subir —prosiguió Amanda— para tomar las tijeras; de otra manera, me hubiera quedado atrapada en esos zapatos para siempre. Entonces mis pies no crecerían y...

—¿Y qué es eso? —dijo su mamá bruscamente, interrumpiéndola antes de que pudiera empezar una esclarecedora explicación sobre los bonsái.

Amanda dejó de hablar y siguió la línea invisible que corría de la punta del dedo de su madre directamente hacia el armario.

Pensó que, de haber sido ella su mamá, eso habría sido lo primero que hubiera hecho. No seguir hablando de los zapatos mojados ni de nada; solamente hablaría del niño. O bien, consideró —pensando como si fuera su mamá—, significaba que su hija había estado metiendo amigos a la casa sin pedir permiso primero, lo cual estaba contra todas las reglas de la cortesía, o que tenían un problema de ladrones. Eso habría estado mal, ¿no? Después de todo, si un niño podía simplemente meterse un sábado por la tarde, ¿quién más podría entrar en cualquier otro momento? Antes de que se dieran la vuelta, estarían llenos de ladrones y, entonces, ¿cómo estarían? Robados, así es como estarían.

—Dije: “¿Qué es eso?” —su mamá seguía apuntando al niño.

Amanda torció la cara, inclinó la cabeza a un lado y se le quedó mirando atentamente, como si le dedicara un largo pensamiento.

—En realidad, no es “qué”, mamá —dijo, midiendo su respuesta—; más bien es “quién”, ¿no crees?

La madre atravesó la habitación, arrebató el abrigo empapado de las manos del niño, se dio la vuelta y lo levantó.

—¿Qué es esto? —insistió, dando la espalda al armario.

—Ah —dijo Amanda—, ése es mi abrigo.

—¿Y qué está haciendo allí?

—¿Está colgado? —sugirió Amanda con cuidado.

—Pero, cariño —dijo su mamá, con una voz más tranquila—, está empapado. Míralo, no sólo gotea. Cuélgalo allá abajo, junto al calefactor. Te lo he dicho antes; no sólo lo pongas en el armario. Se llenará de moho. ¿Cuándo lo vas a aprender?

—El lunes en la escuela —contestó Amanda.

Su mamá suspiró, meneó la cabeza y bajó el abrigo.

—También me llevaré éstos abajo —anunció, inclinándose para levantar los zapatos.

El extraño niño en el armario le sonrió a Amanda, a espaldas de su mamá.

—Fue un buen chiste —dijo él.

—¿Qué hiciste? —gritó su mamá, irguiéndose y sacudiendo los zapatos—. ¡Cortaste las agujetas!

—Ya te dije que tenían nudos —dijo Amanda con un tono razonable.

—Pero ¿cortaste las agujetas?

—Es que….

—A veces no puedo entenderte, Amanda —dijo su madre—; sencillamente, no te entiendo.

Ahora se dirigía de nuevo a la puerta.

—Ma... —dijo Amanda con suavidad.

—¿Qué?

—Estás goteando en la alfombra.

El abrigo escurría gotas sucias de agua y ésa era exactamente la clase de cosas que la mamá de Amanda por lo general le señalaba a ella, pero esta vez sólo gruñó furiosa y desapareció por las escaleras.

“Bueno”, pensó Amanda, “no puedes esperar entender a los adultos de una vez por todas”.

Miró al niño en el armario y él la miró a ella.

—Entonces, ¿te gustó mi chiste? —preguntó Amanda.

—Fue muy divertido.

—¿Muy? —dijo bruscamente—. Creo que quizá sea el chiste más gracioso que he dicho en todo el día.

—Sí —dijo el niño—, pero...

—Pero ¿qué? —interrumpió Amanda, entrecerrando los ojos.

El niño la miró. Se rascó un lado de la cabeza.

Ella entrecerró más los ojos y se acercó más. (Se acercó más porque había entrecerrado tanto los ojos que la única forma de seguir viéndolo era acercándose.)

El niño entrecerró sus ojos, imitándola, y también se acercó más.

Estaban nariz contra nariz, entrecerrando los ojos y acercándose, cuando Amanda, rápida y ágil, se hizo a un lado. El niño cayó hacia delante, sobre el suelo, como un bulto.

—Eso fue brillante —dijo Amanda entre grandes risas y señalándolo con el dedo—. Absolutamente brillante. ¡Te caíste! Muy chistoso. ¿Quieres goma de mascar sabor vino?

Y fue así como Amanda Shuffleup conoció a Rudger. O podrías decir que así fue como Rudger conoció a Amanda Shuffleup, según qué historia creas que estás contando.

Rudger había despertado en el armario de Amanda justo cuando ella azotó la puerta de entrada.

Él la escuchó subir las escaleras a toda prisa y se quedó quieto en la oscuridad, esperando.

No podía recordar dónde había estado antes de eso. Si había estado en algún otro lugar, ese recuerdo se le salió de la cabeza cuando despertó.

Ahora que había encontrado a Amanda, pensó, tenía en su estómago una sensación de que era lo correcto. Como si él hubiera sido hecho para ella. Hasta donde él sabía, ella era su primera amiga. También era su única amiga; por lo tanto, era su mejor amiga.

Una semana después de que se conocieron, Amanda lo llevó a la escuela para presumirlo a Vicente y a Julia. Ellos fueron muy amables, porque Amanda era un poquito rara. Cuando ella dijo:

—Éste es Rudger —y lo señaló, vieron hacia un espacio vacío y le dieron la mano, excepto que no había mano, porque era sólo espacio vacío.

Entonces, cuando Amanda dijo:

—No, no allí, acá, tonto —y señaló exactamente a donde estaba, se rieron y dijeron:

—Lo siento —y trataron de saludarlo de nuevo.

Julia le dio un golpecito en el estómago y Vicente, quien era más alto, casi le sacó un ojo.

Estaba claro para Rudger y para Amanda que sólo ella podía verlo, nadie más. Obviamente, él era amigo de Amanda; no era para compartir, y esa sensación le gustó a Rudger.

Aquélla fue la primera y última vez que fue a la escuela.

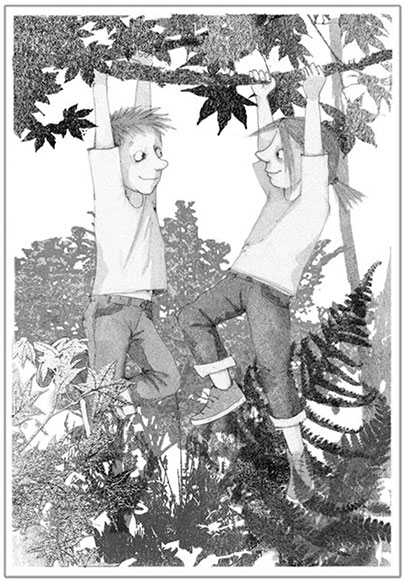

Amanda y Rudger pasaron los primeros días de las vacaciones de verano principalmente en el jardín. Construyeron una guarida casi en los límites, debajo de un arbusto espinoso, y a través de los ojos de ella veían el lugar transformarse.

Un día la guarida se convertía en una nave espacial que aterrizaba en lejamos planetas alienígenas. Trepaban entre las espinas, cuidando de no agujerar sus trajes espaciales, y caminaban sobre la superficie de su nuevo y extraño hogar, dando largos y lentos saltos, flotando por la poca gravedad. Se maravillaban ante las raras formaciones rocosas y las otras lunas en el cielo, y perseguían a los animales extravagantes, del tamaño de un gato, que vivían en ese mundo distante.

Otro día la guarida era la góndola de un enorme globo aerostático que los dejaba sobre una plataforma rocosa por encima de una selva sudamericana, calurosa y sofocante. Se retaban a mirar por el borde —o, más bien, Amanda retaba a Rudger a asomarse, y cuando él se negaba, ella lo hacía para demostrar lo sencillo que era—, y perseguían a los animales extravagantes, del tamaño de un gato, que habían vivido allí durante millones de años.

Otras veces la guarida era un iglú y el jardín brillaba por el hielo, o era la oscura y gruesa tienda de un nómada y el jardín era un desierto polvoriento, seco y brumoso. O era un tanque del futuro, que recorría interminables campos lodosos, llenos de cráteres, sin senderos.

En cualquier parte que terminaran, la gata de su mamá, Oven, los observaba desde el patio, esperando el momento en que Amanda la viera. A través de sus ojos iluminados por la imaginación, para la niña Oven siempre hacía el papel de un extraterrestre, un tigre o un dinosaurio al que debían perseguir.

Al principio Rudger sentía pena por ella, pero ella siempre se escapaba por la puerta para gatos, cuando Amanda la acechaba.

A veces, pensaba él, parecía que Oven podía verlo. Lo miraba a los ojos cuando ella se lamía el lomo y se quedaba viendo preocupada, sin mover la lengua rosa que salía de su hocico, pero luego ella pestañaba, bostezaba, se daba la vuelta, levantaba la pata y empezaba a lamerse los dedos muy abiertos, como si no hubiera visto nada. ¿Quién podría decirlo?

“Bueno”, pensó Rudger tras considerarlo, “Oven podría decirlo”, pero dado que ella era una gata y los gatos no hablan, él se resignó a vivir sin saberlo.

Un día Rudger y Amanda estaba explorando un complejo de cuevas, profundas y oscuras, que se extendía por interminables kilómetros debajo de las escaleras. Olía a humedad y murciélagos y a agua que goteaba, y Amanda se estaba quejando de que Rudger había olvidado traer una antorcha cuando sonó el timbre de la puerta.

Mientras el eco del timbre reverberaba entre las cavernas, escucharon a la mamá de Amanda dirigirse a la puerta murmurando algo. Ella trabajaba en su estudio y no le gustaba que la molestaran.

—Diga —exclamó mientras abría la puerta.

—Eh, hola —dijo una voz profunda que Amanda no reconoció—. Estoy haciendo una encuesta en su área. ¿Le molestaría que le haga algunas preguntas?

—¿De qué se trata?

—Es una encuesta... —replicó la voz. Hubo una larga pausa, como si la respuesta fuera suficiente, y luego agregó—: acerca de Inglaterra ahora. Y los niños.

—No entiendo bien—dijo la mamá de Amanda—. ¿Tiene alguna identificación?

—¿Identificación?

—Sí, que diga quién es usted.

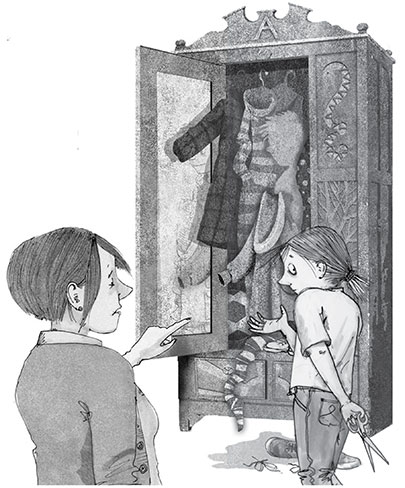

—¿Quién soy? Soy el señor Verderón, señora. Como el pájaro.

—¿El pájaro?

—El verderón del maíz, por ejemplo, y hay otros...

—Sí, sí —aceptó ella—. ¿Tiene algo que lo pruebe?

—Que pruebe mi parentesco con el pájaro. No, nada de eso, la ornitología no es...

—No —interrumpió la mamá de Amanda—. Quiero decir una identificación que demuestre que usted es quien dice.

El señor Verderón tosió levemente, como si se sintiera insultado —pero sólo un poco—, antes de decir:

—Sí, claro, tengo un gafete, mire.

Para entonces Amanda había dejado a Rudger en la entrada de la cueva, bajo las estrellas, para que no perdiera su lugar en la aventura —de forma muy parecida a dejar un dedo en el libro que estás leyendo cuando alguien te habla—. Caminó de puntitas hasta llegar a su madre y le dio un abrazo. A las madres les gustan esta clase de cosas. Desde allí era fácil para Amanda enterarse de lo que pasaba.

Mirando desde atrás de su mamá, descubrió a dos personas en las escaleras: un hombre mayor, quien le mostraba su identificación a su madre, y la otra, una niña más o menos de la edad de Amanda. El hombre iba vestido de bermudas, una camisa con dibujos brillantes, y colores chillones que le atravesaban el redondo torso como palmeras que se mecieran ante una brisa tropical. En una mano sostenía un portapapeles, tenía una pluma en la oreja y era completamente calvo. Un par de lentes oscuros le cubrían los ojos y un bigote pelirrojo le ocultaba la boca, que temblaba cada vez que él hablaba.