Henry Crowder gewidmet,

meinem ersten Freund unter den Schwarzen

Nancy Cunard

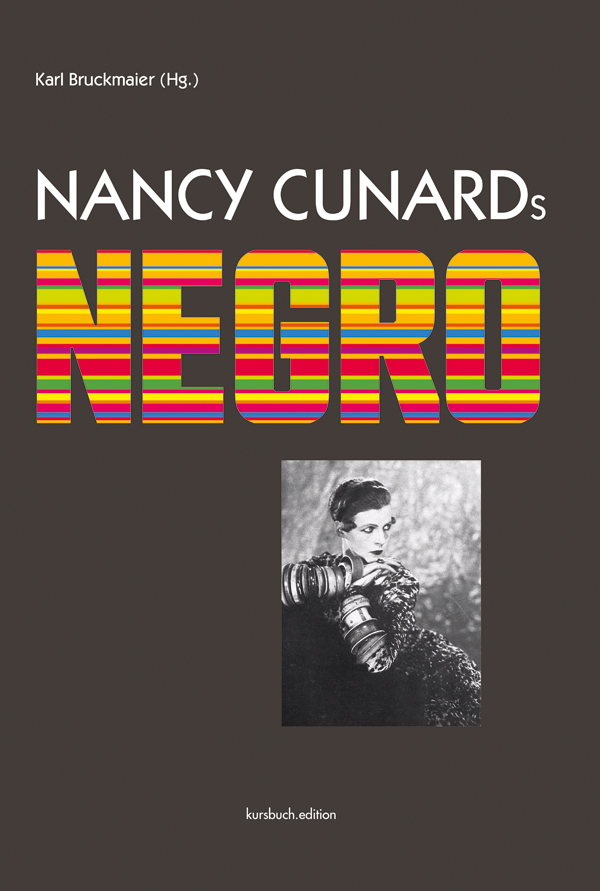

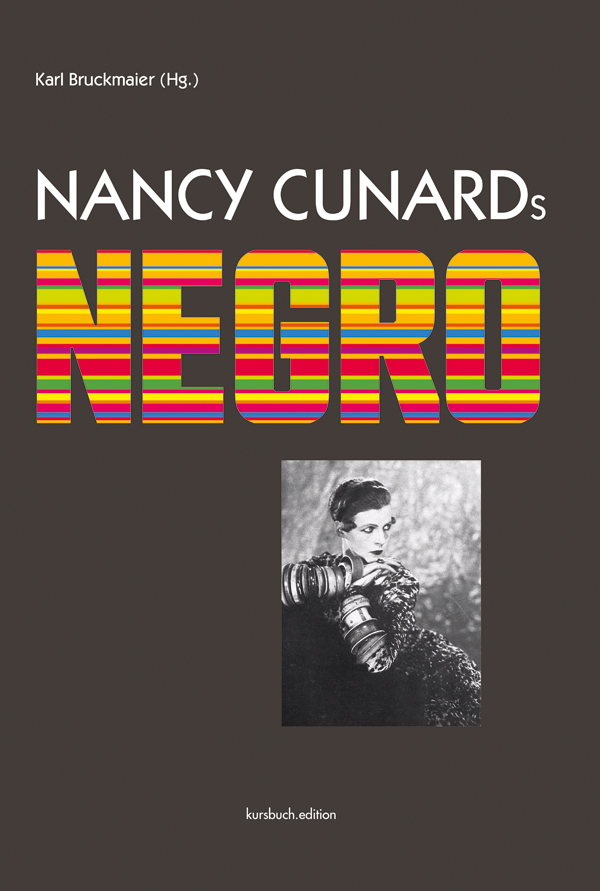

Nancy Cunards

NEGRO

Herausgegeben von Karl Bruckmaier

Übersetzung: Isabella und Karl Bruckmaier

Mit einem Fotoessay von Olaf Unverzart

Inhalt:

KARL BRUCKMAIER

Vorwort

Negrokuss

WILLIAM EDWARD BURGHARDT DU BOIS

Das schwarze Amerika

GLADIS BERRY ROBINSON

Phillis Wheatley

VICTOR FRANCIS CALVERTON

Die Literatur der Schwarzen

LANGSTON HUGHES

Auch ich bin Amerika

ZORA NEALE HURSTON

Das Wesen der Schwarzen

NANCY CUNARD

Gott in Harlem

LANGSTON HUGHES

Verschwinde, Christus

GLADIS BERRY ROBINSON

Sojourner Truth

LANGSTON HUGHES

Mein Platz auf dieser Welt

GLADIS BERRY ROBINSON

Harriet Tubman

COUNTEE CULLEN

Wovon die Lady träumt

WILLIAM CARLOS WILLIAMS

Die schwarzen Mädchen von Passenack

JONATHAN H. BROOKS

Schlechte Zeiten

ZORA NEALE HURSTON

Mutter Catherine

ZORA NEALE HURSTON

Spirituals und Neo-Spirituals

OLUWOLE AYODELE ALAKIJA

Ist der Afrikaner musikalisch?

GEORGE ANTHEIL

Die Spirale – eine Methode zur Beschreibung schwarzer Musik

OLAF UNVERZART

Later will be fine – Fotoessay

COUNTEE CULLEN

Zwischenfall in Baltimore

ANDRÉ BRETON u. a.

SURREALISTEN-GRUPPE PARIS

Tödliche Menschenfreundlichkeit

ROBERT GOFFIN

Louis Armstrong

STERLING BROWN

Memphis Blues

LAWRENCE GELLERT

Afroamerikanische Protestsongs

MAUD CUNEY HARE

Die Musik der Kreolen

ZORA NEALE HURSTON

Onkel Monday

T. THOMAS FORTUNE FLETCHER

Golgota

WILLIAM PICKENS

Der amerikanische Kongo oder Henry Lowry muss brennen

JACQUES BOULENGER

Der König von Gonave

LANGSTON HUGHES

Volk ohne Schuhe

CARRIE WILLIAMS CLIFFORD

Der schwarze Soldat aus Dixie

JOHN L. SPIVAK

Bei den Kettensträflingen von Georgia

HENRY CROWDER

Ich schlage jetzt zurück

BOB SCANLON

Aufzeichnungen eines schwarzen Boxers

T. THOMAS FORTUNE FLETCHER

Sehr verehrter Doktor Sowieso

NANCY CUNARD

Ein Besuch in Harlem

KARL BRUCKMAIER

Übersetzeranmerkungen

KARL BRUCKMAIER

Nancy Cunard – ein Kurzporträt

QUELLEN

Vorwort

KARL BRUCKMAIER

Negrokuss

Alle Vergangenheit ist nur Prolog

William Shakespeare

Im Sommer 1919 vertrieben weiße Badegäste einen jungen Schwarzen von einem Badestrand bei Chicago. Sie bewarfen ihn mit Steinen, bis er am Kopf getroffen ins Wasser fiel und ertrank. Polizisten schauten dem Totschlag tatenlos zu. Diese rassistisch motivierte Tat war der Auslöser für die ersten Rassenunruhen in den Vereinigten Staaten von Amerika, die von der schwarzen Bevölkerung ausgegangen sind. Bis zu jenem Sommertag in Illinois kannten die USA nur pogromähnliche Attacken auf Afroamerikaner, Chinesen oder auch Juden. Dazu Kloppereien zwischen Iren und Italienern. Die Rollen von Tätern und Opfern schienen klar verteilt: Ein angloamerikanischer Mob bestraft ethnische Minderheiten für tatsächliche oder vermeintliche Unbotmäßigkeiten. Und dann herrscht wieder Ruhe. Doch in jenem »Red Summer« des Jahres 1919 kamen allein in Chicago an die 40 Menschen ums Leben, etwa die Hälfte Weiße; gekämpft, geprügelt, geplündert und getötet wurde jedoch in fast allen Großstädten der USA. Henry Crowder schildert in dem vorliegenden Band seine aktive Teilnahme an den Tumulten in Washington, D. C., und Atlanta. Afroamerikaner schienen gewillt zurückzuschlagen. Nicht länger die andere Backe hinzuhalten. Zu kämpfen. Der zunehmende Wohlstand in der schwarzen Arbeiterschaft, die Migration in den Norden, die damit verbundene Auflösung tradierter Verhaltensmuster zwischen Weiß und Schwarz, der Kampf in den Schützengräben Frankreichs, Seite an Seite mit Menschen unterschiedlichster Hautfarben und sozialer Schichten, all dies hat Afroamerika in kürzester Zeit verändert und diese Veränderung sollte auch im Alltag der USA sichtbar werden, so die Grundgestimmtheit vieler Schwarzer. Doch die Beharrungskräfte des rassistischen Systems USA waren stärker als ein paar Baseballschläger und ein paar gebrochene Nasen. Der »Rote Sommer« wurde bloß zur Blaupause für immer wieder aufflammende Rassenunruhen nach Übergriffen weißer, oft straffrei ausgehender Täter. Amerikas Innenstädte brannten 1935 nach der Erschießung eines schwarzen Ladendiebs; sie brannten 1943, mitten im Zweiten Weltkrieg; 1964 brannte Harlem, 1965 Watts und 1967 Newark. Die Einschusslöcher, die verbrannten Mauern, verrostender Stacheldraht und wucherndes Unkraut waren noch 1993 in der ganzen Innenstadt Newarks zu sehen, als der bei jenen Unruhen inhaftierte Black-Power-Aktivist und Schriftsteller Amiri Baraka mir eine kleine Rundfahrt durch seine Heimatstadt spendiert hat. 1980 war Miami an der Reihe. 1992 wurden in Los Angeles gewalttätige Polizisten nach der brutalen Verhaftung Rodney Kings freigesprochen; mehr als 50 Menschen kamen im Anschluss an diesen eklatanten Rechtsbruch zu Tode. Nach diesen Unruhen von L. A. konnte man den Eindruck gewinnen, rassistische Auswüchse innerhalb der Polizei kämen seltener vor, doch der Tod von Michael Brown 2014 machte es notwendig, selbst während der Amtszeit eines afroamerikanischen Präsidenten darauf hinzuweisen, dass »Black Lives Matter«. Und im Frühjahr 2020, gerade als die Fertigstellung der deutschen Ausgabe von Nancy Cunards Negro aus dem Jahr 1934 kurz bevorsteht, macht es die unsagbar grausame Tötung des ehemaligen Rappers George Floyd durch ein halbes Dutzend Polizisten erneut nötig, gegen institutionalisierten Rassismus in den USA auf die Straßen zu gehen, um die Freiheiten und Rechte jedes Einzelnen gegen ein selbstherrliches System und seinen skrupellosen Präsidenten zu verteidigen. Und während in den Großstädten der westlichen Welt gegen Trump, Polizeigewalt und Rassismus demonstriert wird, schleichen sich wie selbstverständlich bei den aufgebrachten Opponenten dieser Gewaltbereitschaft die immer gleichen Denkfehler ein. Seien es Klimaschutz, Genderproblematik oder jetzt Rassismus: Der Furor kennt nur radikal sich gebendes Verhalten und einfachste Lösungen. Alles muss schnell gehen, sofort wirken, niemandem schaden und alle als moralische Gewinner dastehen lassen. Oder um noch einmal Amiri Baraka zu zitieren: »Als ich noch Theaterstücke geschrieben habe, in denen ich dazu aufforderte, den Weißen die Schwänze abzuschneiden und die Schädel einzuschlagen, haben sie mir Preise verliehen und meine Stücke gespielt. Als ich aber fragte, wem eigentlich die Welt gehört, wer welche Interessen verfolgt, kurz: als ich statt der Rassenfrage die Klassenfrage gestellt habe, interessierte sich keiner mehr für mich.« Die Suche und die Implementierung tragfähiger, nachhaltiger Lösungen sind meist langweilig, langwierig, komplex. Es sind die Beamten in den Gesundheitsämtern, welche die Coronaepidemie am wirksamsten bekämpfen, nicht die Wunderheiler am Hofe des Sonnenkönigs. Es sind nicht die Greta Thunbergs dieser Welt, die durch pubertäres Raunzen den Untergang Kiribatis verhindern werden, sondern namenlose Doktoranden in renovierungsbedürftigen Laborkellern, die Tag für Tag stupid erscheinende Forschungsarbeit leisten. Und es sind hoffentlich keine Charismatiker, welche für die Gestaltung unserer aller Zukunft zuständig sein werden, sondern Pragmatiker.

Nancy Cunards kühnes Unterfangen, mit Negro der ganzen Welt zu beweisen, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe zu großen kulturellen Leistungen fähig sind, entsprang allerdings ebenfalls einer Gefühlsaufwallung, die dem »How dare you!« der norwegischen Weltumseglerin nicht unähnlich ist: Das intellektuelle It-Girl Nancy verliebt sich 1926 in einen schwarzen Pianisten namens Henry Crowder. Ihre bis dahin ästhetische Vorliebe für etwas, das sie »Afrika« nennt, nimmt quasi Gestalt an. Als sie mit Crowder nach England reist, trifft sie auf ortsübliche und zeittypische rassistische und Klassen-Ressentiments, die sie so erbosen, dass sie mit dem Fuß aufstampft und beschließt, es diesen rückständigen Oberschichttrotteln in ihrer Heimat zu zeigen. Und ihrer doofen Mutter im ganz Besonderen. Da sie in Literaten- und Künstlerkreisen verkehrt, soll es eben ein Buch sein, in dem weiße wie schwarze Künstler in eine Art ästhetischen Zeugenstand treten.

Doch auch die damalige Welt ist groß, größer als Nancys Anliegen. Und nicht jeder trägt gern bei, ohne ein Honorar zu erhalten. Manche sind einfach säumige Schreiber, andere brechen den Kontakt ab. Reisen nach Afrika können nicht angetreten werden, Abstecher etwa in die Südstaaten der USA sind zu gefährlich. So zieht sich das Projekt Negro hin, zehrt alle finanziellen Mittel auf, erscheint schließlich als Torso, der trotzdem an die 900 großformatige Seiten umfasst und den seinerzeit stolzen Preis von zwei Guineen kosten soll.

Die Ordnungsprinzipien, die Nancy Cunard anlegt, sind willkürlich. Die Qualität der Texte schwankt extrem. Das schreckt Rezensenten und Bibliotheken gleichermaßen ab. Das Buch bleibt unverkäuflich. Seine Herausgeberin, inzwischen alkoholkrank und anderen hehren Zielen – Kommunismus, Äthiopien, Spanischer Bürgerkrieg, Entkolonialisierung – verpflichtet, verliert das Interesse. Was bleibt, ist die zu horrenden Sammlerpreisen gelegentlich angebotene Originalausgabe, eine französische Version des Buchs und eine von Hugh Ford liebevoll editierte, kommentierte und komprimierte Faksimileausgabe als Taschenbuch, die auch die Basis für die vorliegende Textauswahl darstellt.

Hier gilt es eine kurze Exkursion nach Norditalien zu machen, wo Freunde und ich eines Frühlingstages im Jahr 2013 die Autobahnausfahrt Trento nutzen, weil wir allesamt Hunger verspüren auf unserer Fahrt Richtung Genua. Ein Besuch bei den Futuristen im örtlichen Museum soll den Stopp abrunden, doch alle Ausstellungen sind wegen Renovierung geschlossen bis auf eine mit Bildern aus oder über den Bloomsbury-Kreis. Und da hängt mittenmang das Bild einer Frau namens Nancy Cunard, an dem mich das Infokärtchen mehr fesselt als die Malerei: »Herausgeberin der Anthologie Negro «. Das Buch wird gesucht und gefunden im willfährigen Netz; sein Inhalt fließt in großem Umfang ein in meine Story of Pop, die 2014 erscheint, und macht mich bekannt mit so wunderbaren Autoren wie Zora Neale Hurston oder Countee Cullen, mit obskuren Bluestexten ebenso wie euphorischen Rhapsodien früher Jazzfans wie George Antheil oder Robert Goffin.

Im Nachgang zum Pop-Buch entsteht die Idee, diesem wahnwitzigen Unternehmen namens Negro, das mich an nichts mehr erinnert als an die Punk-Fanzines der ausgehenden 1970er-Jahre, die Ehre zu erweisen, indem man erneut die Texte durchgeht und kompiliert, was auch 90 Jahre nach dem ursprünglichen Erscheinen noch Relevanz besitzt. Die Auswahl der hier vorliegenden Texte konzentriert sich auf Stücke, die sich mit wenigen Ausnahmen mit den Schwarzen in den USA befassen, mit ihrer Religiosität, Musik, Literatur. Mit ihrem Durchsetzungswillen in einer weißen Umwelt, die – und das war auch 1934 bereits zu erkennen – mit jedem Jahr schwärzer werden würde. Die Texte selbst beschönigen nichts – außer jene von Nancy Cunard vielleicht, die meist nur sehen und erleben will, was ihr in den Kram passt. Aber andererseits besaß sie genügend Größe, auch extrem divergierende Ansichten in ihrem Negro zu vereinen. So darf eine Gladis Berry Robinson im beflissenen Ton einer ungeübten Schreiberin drei Frauen der afroamerikanischen Geschichte porträtieren und daneben mit W. E. B. Du Bois einer der renommiertesten Intellektuellen der USA einen Abriss der US-Geschichte aus afroamerikanischer Sicht geben. Dabei ist Erstere heute immer noch relevant, weil die genannten Frauen in der Auseinandersetzung zwischen Weiß und Schwarz in den Südstaaten eine gewichtige Rolle spielen, und der Text von Du Bois, gelesen im Licht der aktuellen Reparationsforderungen schwarzer Organisationen für die Verbrechen der Sklavenhalter, entfaltet eine zeitlose Dringlichkeit. Zora Neale Hurstons Qualitäten als volkskundlich geschulte Geschichtenerzählerin haben heute noch eine für jede Art Text rare Lebendigkeit; verblüfft liest man daneben die ideologische Aufwallung der Surrealisten um André Breton.

Nancy Cunard selbst lässt uns das Harlem um 1930 erleben, und was sie über Musik, Live-Auftritte, Spannungen zwischen den Schwarzen etc. erzählt, wirkt unglaublich aktuell – als wäre es das Szenario, in dem die Marvel-Serie Luke Cage angesiedelt ist. Dabei existiert nur wenige Zugstunden entfernt vom New York der Harlem Renaissance noch eine Lynchkultur, ein mittelalterlich anmutender Mahlstrom menschlicher Grausamkeit, der angesichts der auch heute wieder paradierenden Klan-Mitglieder und der Skrupellosigkeit eines mit ihnen sympathisierenden Donald Trump, angesichts der »Black Lives Matter«-Bewegung und der oben skizzierten Rassenunruhen wie eine Warnung vor einer dystopischen Zukunft wirkt.

Negro in dieser deutschsprachigen Ausgabe will vielstimmig Auskunft geben, woher das heutige Afroamerika kommt, will Einblick gewähren in eine meist afroamerikanische, aber auch afrikanische oder karibische Lebenswirklichkeit, die an den Rohheiten und Verwüstungen einer noch nicht sehr fernen Vergangenheit bis heute zu leiden hat –und trotzdem lustvoll zu leben weiß. Und unser jetziges (mitteleuropäisches) Interesse hierfür finden wir gespiegelt in den expressionistisch aufflammenden Texten eines George Antheil oder Robert Goffin, die für das Fremde, das Andere derart brennen, dass sie sozusagen ehrenhalber schwarz werden davon: intellektuelles und sehr ehrenwertes Blackface. Und in der Zusammenschau aller Texte wird deutlich, was tatsächlich und bis zum heutigen Tag den Unterschied ausmacht zwischen Weiß und Schwarz, besonders in den USA: Es ist nicht die Farbe der Haut, sondern tatsächlich ein gesellschaftliches Defizit. Wer wie junge Afroamerikaner über Generationen in einem Umfeld heranwächst, das einem Sicherheit verwehrt, das jeden Moment extreme Gewaltausbrüche bereithalten kann, das auf unsichersten Familienstrukturen basiert, innerhalb derer bis vor nicht allzu langer Zeit Vater und Kind, Mutter oder Onkel eine handelbare Ware gewesen sind, wie soll so jemand entwickeln, was ein Alexander Kluge »Urvertrauen« nennt: das speziell der europäischen Mittelschicht eigene Gefühl, dass alles – wider besseres Wissen – ein gutes Ende nehmen wird. Und die bereits von Du Bois im ersten Text dieses Bandes kritisierte Wohltätigkeit des liberalen weißen Amerikas (und der von ihm gern favorisierten Demokratischen Partei) hat innerhalb der afroamerikanischen Community über Generationen ein Klima geschaffen, das an die Stelle eines »pursuit of happiness« eine Almosenempfängermentalität etabliert hat, die ohne Unterbrechung das Leben im Prekariat als Normalzustand begreift, die ein frauenfeindliches Klima ermöglicht, die den Männertypus Gangster verherrlicht und dessen Gewaltbereitschaft schönredet. Solange nicht die Defizite zwischen den Gesellschaftsschichten, den Ethnien und den Religionen benannt und erkannt werden, wird sich Amerika nur weiter von Rassenunruhe zu Rassenunruhe schleppen. Und die Menschen, speziell wenn sie in ihren jeweiligen gedanklichen wie physischen Gettos verharren, bleiben sich fremd.

Wohl exakt deshalb hat der aus Trinidad stammende, dunkelhäutige Dichter Alfred Cruikshank sich gefragt, warum jemand so durchscheinend Weißes wie Nancy Cunard solch eine Empathie für die Sache der Schwarzen entwickeln kann. Nancy hat ihm in Form eines etwas ungelenken Sonetts geantwortet:

|

Mein Freund, wenn Wellen schwer das Schiff zur Seite legen, |

My friend, ship rocks, and seas come great and small |

|

den Kapitän dies nicht aus seiner Ruhe bringt. |

Over the gunwale, but the captain reads |

|

Er weiß, an Land die Melodie ganz anders klingt, |

On despite this. On land the teeming seeds |

|

weil dort zur Stund’, nach einem ersten starken Regen, |

Breed without fear, and after the gusty fall |

|

ein jeder Halm und jeder Baum weiß um seine Frucht. |

Of rain comes, ready are they, present, erect, |

|

Ahnst du mit ihm den geheimen Plan? Dass keiner, |

Grown. Do you Sense the symbol in it all? |

|

auch nicht der Geringste all der Brüder meiner, |

The man outlives the storm, the tribunal |

|

sich darum sorgen muss, dass die Natur ihn hat verflucht? |

Of nature judges, tempering the elect. |

|

Gut, das Leben scheint ein Kampf – was soll ich lieben |

Our lives are wars – you ask: »Why love the slave, |

|

den Sklaven, verscharrt nach ungezählten Hieben |

The ›noble savage‹ in the planter’s grave |

|

den Sohn, die Tochter eines dunklen, fremden Stammes? |

And us, descendants in a hostile clime?« |

|

Doch ruht ein Wissen tief in meinem Innern, |

Cell of the conscious sphere, I, nature and men, |

|

weiß meine Seele durch ein ewiges Erinnern: |

Answer you: »Brother… instinct, knowledge… and then |

|

»Das Leben, mein Leben – aus Afrika einst kam es.« |

Maybe I was an African one time.« |

Diese letzte Zeile des Sonetts von Nancy Cunard könnte auch der Arbeitstitel für die Bilder des Fotografen Olaf Unverzart sein, dessen empathischer Blick auf die Lebenswirklichkeit schwarzer Menschen, ihre jeweilige Umgebung, ihre Kultur eine Zusammenarbeit mit mir fortsetzt, die bereits in Unverzarts Katalogen oder meinem Buch über die Ursprünge der Popmusik neue Interpretationsmöglichkeiten für Gedachtes, Gesagtes, Geschriebenes eröffnet hat. Seine Bilder hier in dieser deutschen Ausgabe von Negro künden utopisch von der Möglichkeit einer Schönheit im Zusammenleben, die keine Verstellung, kein Falsch kennt, sondern nur Liebe und Mitmenschlichkeit. Ich bin Olaf Unverzart zu großem Dank verpflichtet. Jede seiner Aufnahmen ist auch eine Art Übersetzung der ausgewählten Texte in unser aller Gegenwart. Und hoffentlich in eine bessere Zukunft.

Wie es sich für solch ein Fanzine der Mitmenschlichkeit gehört, kann man vorne, hinten, mittendrin in Negro zu lesen anfangen, und es ist eine bereichernde Erfahrung, mittels Recherche im Netz einzelne Protagonisten näher kennenzulernen, ihre Texte, ihre Musik, ihre Biografien. Negro übersetzt man hier – nein, überhaupt – am besten mit »Musenkuss«.

W. E. B. DU BOIS

(1868–1963), amerikanischer Bürgerrechtler, Soziologe und Autor. Im relativ toleranten Massachusetts aufgewachsen, studierte Du Bois in Berlin und Harvard, wo er als erster Afroamerikaner einen Doktortitel erhielt. Politisch galt er als gemäßigter Sozialist; er widersetzte sich der Idee der Rassentrennung und kämpfte gegen die sogenannten Jim-Crow-Gesetze im Süden der USA. Seine Ideen beeinflussten maßgeblich die Bürgerrechtsgesetzgebung der 1960er-Jahre.

Das schwarze Amerika

Im 16. Jahrhundert lebten etwa fünftausend Menschen mit schwarzer Hautfarbe auf dem amerikanischen Kontinent. Sie waren als niedrige Arbeitskräfte, aber auch als ausgebildete Dienerschaft hierher verfrachtet worden; einige von ihnen galten als frei, die meisten aber waren Sklaven. Schwarze nahmen auch an den frühen Erforschungs- und Eroberungszügen teil. Sie waren unterwegs mit Balboa und De Soto, einer von ihnen, Estevanico,1 führte gar einen Trupp von Mexiko aus in jenen Landstrich, der heute den Südwesten der USA ausmacht. Das war 1539.

Seit 1619 wurden Afrikaner regelmäßig in das Gebiet der heutigen USA verschifft, genauer: nach Virginia. Sie waren gewissermaßen die Antwort auf die drängenden Probleme, mit denen sich Europa konfrontiert sah, als es da mit einem Male eine große, leere Fläche Landes zu geben schien. Dieses Land verlangte nach Arbeitskräften, und diese rekrutierten sich aus Weißen, die man von Europas Straßen weg entführte, oder eben aus Afrikanern. Der Nachschub an Weißen war aber spärlich; zum einen wurden diese Menschen oft genug im eigenen Land benötigt, zum anderen stand die Praxis des Menschenraubs im krassen Widerspruch zu geltendem Recht in Europa. Dagegen schien der Nachschub an Schwarzen unbegrenzt, begünstigt durch Auflösungserscheinungen in schwarzafrikanischen Territorien, die zum einen ihren Grund hatten in der Invasion durch muslimische Bevölkerungsgruppen und schließlich durch den Menschenhandel an sich.

All dies führte dazu, dass zu Beginn des 18. Jahrhunderts große Quantitäten an Menschen aus Afrika in die Karibik verschleppt wurden, davon allein 50 000 nach Nordamerika. Dieser Handel mit Sklaven war auf zweierlei Art gewinnbringend: Einerseits garantierte er Arbeitskräfte für den Anbau von verschiedenen Feldfrüchten, nach denen in Europa eine große Nachfrage bestand, andererseits war allein schon der Transport der Sklaven ein immens einträgliches Geschäft für alle seefahrenden Nationen.

Letzteres führte zu einem erbitterten Wettstreit um das Monopol beim transatlantischen Transport der Schwarzen. Bis 1713 hielten die Holländer weitgehend dieses Monopol, aber durch militärische Erfolge im Rahmen des Spanischen Erbfolgekriegs fiel dieses Monopol für die Sklavenverschiffung auf den amerikanischen Kontinent fast ausschließlich den Briten zu. Das Ergebnis war, dass bereits Mitte des 18. Jahrhunderts die Anzahl der Sklaven auf dem Gebiet der späteren USA von besagten 50 000 auf 220 000 angewachsen ist – auch weil Tabak, Zucker oder Reis in immer größeren Mengen über den Ozean gebracht werden konnten, wo sich in Europa nicht mehr nur eine kleine, privilegierte Käuferschaft für diese Waren interessierte, sondern eine breite Schicht der Bevölkerung. Die Nachfrage nach den genannten Produkten und der stetig wachsende Anbau derselben befeuerte den Sklavenhandel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. So ist leicht nachvollziehbar, dass mit dem Anbruch des 19. Jahrhunderts bereits 900 000 Sklaven aus Afrika in den USA schufteten. Hinzu kam noch der Siegeszug eines weiteren landwirtschaftlichen Produkts, das alle anderen ausstechen sollte: Baumwolle, die Basis eines völlig neuen Wirtschaftszweiges. Um 1790 produzierten die USA noch 8000 Ballen Baumwolle; 1820 wurden 650 000 geerntet. Hier liegt der Grund für einen damals völlig neuen Hunger der USA nach immer mehr Arbeitskräften.

Doch es mehrten sich die Anzeichen, dass die Sklavenwirtschaft kein ganz so sicheres Geschäftsmodell war wie gedacht. Seit den frühsten Tagen des Sklavenhandels hat es immer wieder ernst zu nehmende Revolten gegeben, etwa die der Maroons 2 auf Jamaika oder kleinere Aufstände in Mexiko oder Virginia. Doch das war alles nichts im Vergleich zum Sklavenaufstand auf Haiti, wo nach immer wieder aufflackernden Kämpfen zwischen Mulatten und ihren weißen Herrschaften sich mit einem Mal – und zwar am 22. August des Jahres 1791 – die schwarzen Sklaven den Kämpfen anschlossen und schließlich die Weißen erfolgreich aus dem Land vertreiben konnten: Haiti gehörte nun ihnen.

In den USA kämpften einst 5000 schwarze Soldaten auf Seiten der Unabhängigkeitsarmee, und auch in den Schlachten des Jahres 1812 spielten schwarze Soldaten und Matrosen eine beachtliche Rolle. Zusammen mit dem Erstarken humanistischen Gedankenguts im frühen 19. Jahrhundert waren es diese Tatsachen, die sowohl erneute Sklavenunruhen in South Carolina und in Virginia ausgelöst wie auch eine Blüte einer Bewegung in den Nordstaaten ermöglicht haben, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzte. Die Abolitionisten waren vor allem ab jenem Zeitpunkt erfolgreich, als es ihnen gelang, einer interessierten Öffentlichkeit Sklaven wie einen Frederick Douglass 3 als fleischgewordenen Beweis für die Ungerechtigkeiten des Sklavensystems zu präsentieren.

Zeitgleich kam es durch die ungebremste Expansion des Baumwollanbaus zu einer schweren Wirtschaftskrise in den Jahren zwischen 1850 und 1860, welche der Süden mit Forderungen nach mehr Sklaven und zusätzlichen Gebieten mit Sklavenwirtschaft konterte, was in den Nordstaaten bei der Arbeiterschaft wie bei Humanisten auf wenig Zustimmung stieß.

Bereits 1850 lebten dreieinhalb Millionen Sklaven auf dem Gebiet der USA, und bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs wuchs deren Zahl auf über vier Millionen. Nach dem Bürgerkrieg kam es mithilfe der schwarzen Ex-Sklaven zu einer Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse im Süden. Erst durch die Stimmen der Schwarzen konnte der Süden wieder in die Gemeinschaft der Bundesstaaten zurückgeführt werden, erst mit den Stimmen der Schwarzen konnten ein öffentliches Schulsystem und eine Sozialgesetzgebung durchgesetzt werden.

Für diese Unterstützung seines Landes hat der Schwarze einen gewaltigen Preis bezahlt. Die nach dem Krieg einsetzende reaktionäre Gegenbewegung hatte für ihn nur neuerliche Entrechtung und ein rigides Kastensystem bereit. Als das 20. Jahrhundert heraufdämmerte, waren das Wahlrecht des Schwarzen eingeschränkt, seine Freizügigkeit, sein Recht, den Wohnort frei zu wählen oder sich auch nur an öffentlichen Orten ungehindert aufzuhalten, wie dies allen anderen Amerikanern freisteht. Heute, also im zweiten Viertel dieses Jahrhunderts, leben zwölf bis 13 Millionen Menschen in den USA, die von Schwarzen abstammen, und es wäre völlig falsch, diese bloß als Bewohner dieses Landes zu sehen, die halt körperlich ein wenig anders sind als die Mehrheit der Amerikaner und deshalb mit einigen für sie typischen Problemen zu kämpfen haben, sondern es gilt darauf zu pochen, dass diese Menschen und ihre Vorfahren eine so lange und intensive Verbindung mit der amerikanischen Geschichte haben, dass sie auf immer Teil – und zwar ein wichtiger Teil – der Zivilisation dieses Landes sind.

Nehmen wir bloß einmal die Demokratie: Deren Entwicklung hängt nicht zuletzt mit dem gesellschaftlichen Druck zusammen, den die Sklaven in ihrem Kampf um Freiheit und Anerkennung entwickelt haben. Status und Bild der Frau in unserer Gesellschaft haben sich wegen der schwarzen Frau radikal verändert. Die schwarze Frau war immer auch Arbeiterin und nicht nur Hausfrau, und ihr Vorbild, ihr Dasein als Gegenmodell hat die Frauen der weißen Arbeiterschaft mehr als inspiriert. Bildung gilt heute als etwas Erstrebenswertes, gerade in den südlichen Landesteilen, und öffentlich zugängliche Schulen sind allgemein anerkannt – ohne die nachdrückliche Forderung der Schwarzen nach kostenloser und ungehinderter Ausbildung undenkbar.

Doch mehr als auf allen anderen Gebieten hat der Schwarze auf zwei speziellen Feldern zur amerikanischen Kultur beigetragen; ich rede von der Kunst und von der körperlichen Arbeit, zwei Begriffe, die wir nicht automatisch miteinander verknüpft sehen. Denn strebt nicht jeder Amerikaner mehr oder weniger danach, eines Tages so reich zu sein, dass er nicht mehr arbeiten muss? Und ist nicht die einzige originär amerikanische Kunst die Afroamerikas? Und gilt sie nicht gerade deshalb den anderen Amerikanern eher wenig? Aber es ist die Knochenarbeit der amerikanischen Schwarzen, welche dieses Land groß gemacht hat, und eines Tages, wenn wir mehr Achtung für die Arbeit entwickelt haben werden, dann wird das ganze Ausmaß dieses Beitrags auch allen anderen bewusst werden – und zwar auch der Beitrag Afroamerikas zu den ausgefeilteren Tätigkeiten und Erfindungen, die unser Land groß machen.

Die Kunst ist da bereits einen Schritt weiter; in der Literatur Amerikas offenbart sich schon die Schönheit des Beitrags des schwarzen Bevölkerungsanteils, ebenso im Tanz, in der Musik. Und da wir gerade beginnen, den Wert von sozialen Fähigkeiten wie Gutwilligkeit und Opferbereitschaft anzuerkennen, wird sich unser Blick auch weiten für andere Gebiete, auf denen Amerikas Schwarze ihren Beitrag leisten. Dies zusammengenommen ermöglicht es uns, den Schwarzen als integralen Bestandteil des Lebens in den USA zu sehen, dessen Beitrag zu unserer Zivilisation von Dauer sein wird.

So weit dieser Ausflug in die Geschichtsschreibung, der wirkt, als würde ein interessierter Ausländer einen Blick werfen auf die USA. Aber nun wenden wir uns einer interessanteren und auch schicksalhafteren Frage zu: Welche Auswirkungen hatte der Kontakt zwischen den Rassen auf Amerikas Seelenverfassung, im Besonderen auf den Gemütszustand der Schwarzen in diesem Land? Hier gilt es über Charakter, über Psychologie, über innere Vorgänge zu kontemplieren. Zuallererst gilt es nochmals festzuhalten, dass die Präsenz der Schwarzen in Amerika die spezifisch amerikanische Sichtweise auf die Demokratie an sich verändert hat. Während des 18. Jahrhunderts träumte man auf diesem Kontinent auf unterschiedlichste Weisen davon, eine Regierungsform, ein Gemeinwesen und ein Wirtschaftssystem zu etablieren, das freier wäre als in Europa, flexibler, dem menschlichen Wesen zuträglicher. Man ging hier von einer gleicheren Verteilung der Arbeit und auch des Wohlstands aus, der dieser Arbeit entsprang. Und vor allem anderen erhoffte man sich, dass die Gedanken der Menschen ungebundener, unverkrampfter sein könnten als dort, unkonventioneller und nicht so vorausberechenbar. Und viele von diesen Träumen sind auch wahr geworden. In Amerika existiert tatsächlich ein Mehr an Freiheit und an Ungebundenheit, etwas, das die Alte Welt so nicht kennt oder zulässt. Das Volksvermögen ist breiter gestreut; die Arbeiterschaft kann sich gesellschaftlich stärker einbringen, und ihre Anführer haben mehr Spielraum. Und im Grunde verfügen wir alle über ansehnliche Gedanken- und Ausdrucksfreiheit.

Gleichzeitig wird aber all dies entwertet und eingegrenzt durch die bloße Tatsache eines auf der Hautfarbe basierenden Kastensystems hier in Amerika, das durch seine Existenz hilft, weitere Kasten zu generieren. Praktisch alle freiheitlich gesinnten Bewegungen hier in den USA und ihre Entwicklungsmöglichkeiten leiden seit zweihundert Jahren unter dem Umgang mit dem Schwarzen. Überall galt es Sonderregelungen einzuführen: in der Religionsausübung, in der Demokratie, im gesellschaftlichen Umgang, in der alltäglichen Lebensführung, und dies alles nur wegen der Präsenz der Schwarzen. Das hautfarbenbasierte Kastendenken hat sich so verdichtet und verfestigt, dass man es heute fast für ein soziales Phänomen halten kann, welches mit Wohlstand zu tun hat. Die Schwarzen sind allesamt arm und versklavt und eben schwarz. Ihre Entrechtung geht einzig und allein auf den Fakt zurück, dass sie alle einst Sklaven waren. Ihre Hautfarbe galt seit jeher als direkter Hinweis auf ihren Status als Sklaven. Sklaven sind per Definition arm und rechtlos. Also gilt heute Armut als etwas, das einen automatisch zum rechtlosen Mitglied der Sklavenkaste abstempelt, egal welcher Hautfarbe man ist.

Alle Farbigen, die zwar in Amerika lebten, aber keine Sklaven waren, gerieten auf diese Weise ebenfalls in das hautfarbenbasierte Kastensystem. In unserem freien und demokratischen Amerika hat sich die öffentliche Meinung inzwischen so gedreht, dass wir mit imperialistischen, autokratischen und rassistischen Tendenzen in Europa sympathisieren, in welchem Land auch immer sie auftauchen mögen, Hauptsache, es geht gegen Menschen mit anderer Hautfarbe als Weiß. Darum unterstützten wir Europa beim Boxeraufstand in China, darum finden wir Entschuldigung um Entschuldigung für das Verhalten Großbritanniens in Indien, und darum spenden wir all jenen Beifall, die sich am afrikanischen Kontinent schadlos halten.

Wenn Amerika heute für seinen Wohlstand berühmt ist, dann war die Versklavung der Schwarzen ein mittelbarer Grund hierfür, weil Sklaverei und Armut so ursächlich miteinander verknüpft sind. Ähnlich ist es mit dem amerikanischen Rechtssystem: Die Missachtung der Gesetze ist so allgemein verbreitet und offenbar nicht auszurotten, dass man dies schon fast landestypisch nennen muss. Und dies rührt nicht zuletzt daher, dass es keine Gesetze gab, die den Schwarzen in der Vergangenheit zu schützen wussten, und das heute eigentlich geltende Recht wird bewusst und im allgemeinen Einverständnis ignoriert. Das war allerdings bereits bei den ganz frühen Sklavereibestimmungen auch nicht anders. Ein grausamer und selbstsüchtiger Herr konnte praktisch tun und lassen, was er wollte, und die Sklaven waren ihm auf Leben und Tod ausgeliefert. Er konnte sich jede weibliche Sklavin untertan machen; er konnte die Väter, die Mütter, die Kinder nach Belieben verkaufen und so die Familien auseinanderreißen; er konnte seine Sklaven zu Tode schinden; er konnte sie bis zur Willenlosigkeit prügeln. Oder er konnte, wenn ihm danach war, ein freundlicher und großherziger Patriarch sein, der einer großen Familie vorstand, der seinen schwarzen Kindern große Freiheiten zukommen ließ, was auch Bildung einschloss, Anerkennung und Zuneigung. Was nichts daran ändert, dass es eben allein von seinem Willen abhing, nach welcher Seite das Pendel ausschlug. Die weiße Herrenrasse in den Südstaaten ist mit der quasi angeborenen Vorstellung aufgewachsen, dass man über dem Gesetz stehe, egal ob es sich um Menschen mit weißer oder schwarzer Hautfarbe handelt. Die verarmten Weißen ahmten diese Haltung bloß nach, sobald sie dazu Gelegenheit hatten. Ihnen war dies Beweis für den eigenen sozialen Aufstieg, und die Gesetzlosigkeit des Südens verbreitete sich wie eine Seuche über das Land mit seinen Lynchmorden, mit der Herrschaft des Pöbels, mit der verbrecherischen Haltung seinen Mitmenschen gegenüber. Es mag natürlich noch andere Faktoren für die allseitige Gesetzlosigkeit hier im Lande geben, aber das hautfarbenbasierte Kastensystem, das sich insbesondere gegen Schwarze richtet, ist bei Weitem der wirkmächtigste.

Die hiesige Angewohnheit, sich als öffentlicher Wohltäter aufzuspielen, eigentlich ein beispielloser Rückfall in mittelalterliche Verhältnisse, ist ohne die Existenz des schwarzen Amerikas so nicht denkbar. Diese Spendenfreudigkeit entsteht, wenn die Grenzen zwischen den Kasten so ausgeprägt sind, dass es keinerlei Hoffnung gibt, ja, nicht einmal den Gedanken daran, dass die benachteiligte Klasse jemals ihren misslichen Verhältnissen entwachsen könnte. Was man allerdings tun kann, ist zur Linderung der schändlichen Umstände temporär ein klein wenig beizutragen, indem man »gibt«. Dabei sollte in reichen Ländern wie den Vereinigten Staaten, also in einem Land, in dem die arbeitende Bevölkerung einen bedeutenden Bevölkerungsanteil darstellt, Mildtätigkeit die seltenste und überflüssigste Form der sozialen Zuwendung sein. Aber wenn man dem schwarzen Teil der Arbeiterklasse mit dem Einverständnis der großen Mehrheit der Bevölkerung zu geringe Löhne bezahlt, ihr eine anständige Ausbildung verweigert und jede Aufstiegsmöglichkeit verwehrt, dann blüht das Almosenunwesen nachgerade auf und ist in unserem Land weiter verbreitet, als es sinnvoll oder überhaupt zu entschuldigen wäre.

Fassen wir zusammen: Amerika hat wegen der hier lebenden Sklaven und freigelassenen Schwarzen ein Kastensystem etabliert, das allein der Herrschaft der Reichen dient, das zur allgemeinen Gesetzlosigkeit beiträgt und das Mildtätigkeit für eine taugliche Form sozialer Teilhabe hält.

Wenden wir uns nun dem amerikanischen Schwarzen an sich zu. Es ist üblich, dass dessen innere Vorgänge und Ansichten von Studenten wie Lehrenden nicht beachtet werden. Das liegt vermutlich vor allem daran, dass Auskünfte dazu nicht ganz leicht zu erhalten sind. Man müsste hierfür einen sozialen Abgrund überwinden, bewacht von Misstrauen und Vorsicht. Jenseits dieses Abgrunds liegt ein Schattenreich, das seine eigenen Mechanismen kennt, die der Abwehr, der Vernebelung, der Täuschung dienen: sehr wirkungsvoll, wenn es gilt, seinen Kritikern recht zu geben, die Mächtigen einzulullen, und überhaupt der ganzen Welt vorzuspielen, der Schwarze sei der geborene Unterhaltungskünstler, ein bizarrer Clown, ein genialer Minstrel. Dazu kommt noch die weit verbreitete Ansicht, die sich kaum einer zu äußern scheut, dass so ein Schwarzer zu inneren Regungen eh nicht fähig sei. Dass man es hier mit einem Völkchen zu tun hat, das vielleicht ein paar primitive Lebensäußerungen auf Lager hat, ein paar Instinkte, aber Nachdenken, Vorausplanung, durchdachtes Handeln gehören nicht dazu.

Das kann so nicht stimmen und ist von Grund auf falsch. Der Schwarze hat von Anbeginn an auf seine Umgebung reagiert oder in ihr agiert. Und heute gilt, dass es auf der ganzen Welt keine andere Bevölkerungsgruppe gibt, mit der im Hinblick auf die Gestaltung der Zukunft mehr zu rechnen sein dürfte. So kann es keine Diskussion über die Zukunft Afrikas geben, ohne dass der Schwarze gehört wird. Selbiges gilt für die Karibik, das rassisch so stark durchmischte Südamerika oder die Entwicklungsaussichten Asiens oder eines weißen Europas.

Bevor das amerikanische Sklavenunwesen sich im 17. Jahrhundert vollständig ausbilden konnte und zum Herrschaftsinstrument geworden ist, haben sich an vielen Orten in beiden Amerikas schwarze Denker hervorgetan. Aber meist sprachen sie nicht für eine homogene Gruppe. Eine Ausnahme waren vielleicht die Maroons in der Karibik, welche die kulturellen Überlieferungen West- und Zentralafrikas mit über den Atlantik gebracht hatten und nun unter den entlaufenen Sklaven diese Ideen einer Stammesorganisation etablierten. Eine direkte Folge davon war dann der bereits erwähnte Erfolg des Sklavenaufstands auf Haiti gegen Ende des 18. Jahrhunderts.

Als sich die Sklavenhaltergesellschaft in den USA etablierte, also jeder Sklave unter einem strengen und fast lückenlosen Regime zu leiden hatte, gab es zweierlei Reaktionen darauf: Religiosität und Rebellion. Die Liste von Sklavenaufständen in den USA ist lang und eindrucksvoll. Man braucht bloß einen Blick auf die jeweils darauffolgende Gesetzgebung zu werfen, um zu sehen, welchen Grad an Angst und Besorgnis diese ausgelöst haben. Zur Geschichte Amerikas gehören deshalb unabdingbar schwarze Anführer wie Prosser, Denmark Vesey und Nat Turner 4. Aber die Rebellion kam aus der Mode, als sich eine effektivere Möglichkeit die Freiheit zu erlangen abzeichnete, und dies war die Flucht. Das organisierte Flüchten aus dem tiefen amerikanischen Süden führte schnell zu den sogenannten Seminolen-Kriegen, in deren Folge dieser Indianerstamm in Gebiete weiter westlich umgesiedelt worden ist. Aber die Fluchtwege aus Mississippi, aus Virginia über die Blue Ridge Mountains Richtung Kanada waren etabliert, und unter Führung von Josiah Henson, Harriet Tubman und Sojourner Truth sowie Hunderter weißer Abolitionisten verschwanden die Sklaven zu Tausenden – mit einer der politischen wie ökonomischen Gründe für die Aufhebung der Sklaverei.

Emotionale Erleichterung fanden die Sklaven außerdem in ihren Kirchen. Diese waren nach innen mehr oder weniger selbstständig, sorgten selbst für geistige Führer, entwickelten eine eigenständige Kirchenmusik, eigene Tanzrituale und Zeremonien. Diese Tatsache kann für die Entwicklung sowohl des weißen wie des schwarzen Amerikas gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Kanon an ebenso merkwürdigen wie auch wunderschönen Kirchenliedern, der sich seit Jahrhunderten aus diesen Kirchen speist, ist ein Beitrag zur Musik dieser Welt, der nie wieder getilgt werden kann. Ohne diese Lieder auch keine »Gospel«-Hymnen der Weißen, kein synkopierter Jazz, keine zeitgenössische Kunst, kein Dvořák oder Gilbert, die aus diesem Berg von Material schöpfen.

In der Literatur waren schon früh ausgeprägte schwarze Stimmen zu vernehmen – die Dichterin Phillis Wheatley, der radikale Walker, Redner wie Ward oder Douglass. Und dann, mit einem Mal, politische Gleichberechtigung als Folge des Krieges. Die religiösen unter Amerikas Schwarzen nannten sie ein Wunder; die schwarzen Philosophen sprachen von einer Chance, die man beim Schopf gepackt habe. Jedenfalls waren alle Schleusen geöffnet; alle Hemmnisse früherer Tage schienen beseitigt. Dem Gesetze nach war jeder Schwarze nun ein vollwertiger amerikanischer Bürger und mithilfe einer besseren Bildung und stetig sich mehrendem Wohlstand würde er seinen angestammten Platz in der Geschichte einnehmen können. Der Wunsch nach Schulbildung war anfangs am dringlichsten, schien sie doch der Schlüssel für kommende Erfolge. Aber der Weg war dornenreich. Der Staat verweigerte sich dieser Mammutaufgabe, und die vielen Philanthropen, die tatkräftig den Schwarzen zur Seite standen, waren überfordert bei den Millionen Menschen, die es zu erziehen galt. So muss man auch nach siebzig Jahren der Bildung für Schwarze in den USA ernüchtert festhalten, dass diese in ihrer Mehrheit ein unwissendes Volk geblieben sind; vielleicht kann man ihren Mangel an Bildung mit Gebieten in Südeuropa vergleichen.5

6

Hier leben Weiße, die sich selbst als schwarz identifizieren, weil sie angeblich ein paar Tropfen schwarzen Blutes in sich tragen. Und man trifft auf Schwarze, die sich aus vollster Überzeugung weiß nennen, da sie nicht wissen, dass ihr Urgroßvater ein schwarzer Sklave gewesen ist. Unser sogenanntes Afroamerika weist Hautfarben in jeglicher Schattierung auf.

Und das »weiße Amerika«? Nun, lilienweiß ist es nicht. Es ist müßig, darüber zu rechten, ob diese Vermischung zunimmt oder abnimmt, wenn man bedenkt, dass der Vermischungsprozess vor zwei Jahrhunderten begonnen und nie aufgehört hat. Und nie aufhören wird. Was die Schwarzen also untereinander eint, ist nicht eine Frage des Blutes, auch wenn dies vordergründig so scheint, sondern wir müssen von einer psychologischen Gemeinsamkeit reden, die gebildet wird aus kollektiven Erinnerungen, Verletzungen, Zielen. Aus diesen Gemeinsamkeiten erwachsen schon genug Problemstellungen und Fragen – Fragen nach Rebellion und Selbstbehauptung, nach Kompromissen und gesellschaftlicher Durchsetzungsfähigkeit gegenüber übermächtig scheinenden Opponenten, nach Idealen und der Zukunft unserer Rasse, die Frage, ob man sich kurzsichtig und engstirnig mit seiner Rasse allein abgeben will oder ob man die weit größeren nationalen und allgemein menschlichen Probleme in Angriff nimmt. All diese Fragen stellen sich dem schwarzen Amerika in der Gegenwart. Und wie die Antworten darauf lauten, das weiß noch niemand zu sagen.

1_Estevanico (circa 1500–1539), marokkanischer Sklave in spanischen Diensten, überlebte diverse Beutezüge durch Florida, Nordmexiko und Texas, weil er sich als wandernder Medizinmann ausgab – bis er auf das Volk der Zuni traf, die ihn wohl eher für den Teufel gehalten und getötet haben.

2_Die Nachfahren westafrikanischer Sklaven, die sich auf Jamaika mit der indigenen Bevölkerung vermischt haben, erreichten in drei blutigen Konflikten während des 18. Jahrhunderts eine Teilautonomie für ihre abgelegenen Siedlungen.

3_Frederick Douglass (1817–1895) wurde als Kind nach Baltimore »verschenkt«, wo er sich heimlich Lesen und Schreiben beibrachte. Als junger Mann floh er nach New York und reüssierte dort – endlich frei – als Schriftsteller und Redner. Seine späte Ehe mit einer jungen weißen Sufragette wurde aber auch in New York ungern gesehen.

4_Bis 1865 soll es 250 solcher Aufstände in den USA gegeben haben, die aber alle blutig niedergeschlagen wurden. Gabriel Prosser, Nat Turner und Denmark Vesey führten die bekanntesten dieser Revolten an.

5_Bei Tests an Einwanderern aus Südeuropa, durchgeführt auf Ellis Island, wurden in den 1920er-Jahren etwa 70 Prozent als »minderbemittelt« eingestuft. Hier empfiehlt sich eine Lesepause, um sich eine Szene aus dem Film True Romance anzusehen: Dennis Hopper stellt Christopher Walken eine Frage nach dem Sexualleben seiner sizilianischen Großmutter …

6_Nach jüngsten Untersuchungen haben etwa 58 Prozent der Afroamerikaner ein europäisches und fünf Prozent ein indianisches Urgroßelternteil. 19,6 Prozent haben mindestens ein aus Europa stammendes Großelternteil, ein Prozent hat einen weißen Vater oder eine weiße Mutter. 70 Prozent der weißen US-Bevölkerung haben dagegen keine schwarzen Vorfahren.