Titel

3Omer Bartov

Anatomie eines Genozids

Vom Leben und Sterben einer Stadt namens Buczacz

Aus dem amerikanischen Englisch von Anselm Bühling

3Omer Bartov

Anatomie eines Genozids

Vom Leben und Sterben einer Stadt namens Buczacz

Aus dem amerikanischen Englisch von Anselm Bühling

5Für meine Familie

Wai-yee, Raz, Shira und Rom,

Fels meines Lebens und Brunnen meiner Seele,

und in memoriam

Yehudit (Szimer) Bartov, 1924-1998

Hanoch (Helfgott) Bartov, 1926-2016

7

Ich schloss die Augen, um die Tode meiner Brüder nicht sehen zu müssen, der Söhne

meiner Stadt. Denn ich habe die schlechte Angewohnheit, meine Stadt und ihre Getöteten

zu sehen, wie sie von ihren Peinigern gequält, wie sie niederträchtig und grausam

umgebracht werden. Und noch aus einem anderen Grund schloss ich die Augen. Wenn ich

sie schließe, werde ich gleichsam zum Eigner der Welt und sehe, was ich zu sehen begehre.

Also schloss ich die Augen und rief meine Stadt, dass sie vor mir erstehe, mit all

ihren Bewohnern und all ihren Bethäusern. Ich setzte jeden Mann auf seinen Platz,

wo er zu sitzen pflegte, wo er zu studieren pflegte, und wo seine Söhne, Schwiegersöhne

und Enkel saßen, denn in meiner Stadt kamen alle zum Gebet.

SAMUEL JOSEPH AGNON DIE STADT IN IHRER FÜLLE, 1973

10

13

Mutter, Großmutter und Schwester des Autors in Tel Aviv 1979.

Die Mutter des Autors als Kind in Buczacz, Ende der 1920er Jahre.

»Erzähl mir von deiner Kindheit«, sagte ich.

Wir standen in der Küche meiner Mutter in Tel Aviv. Sie trug ein schlichtes Kleid und hatte eine große Schürze umgebunden. Eine zierliche, energische Frau mit immer noch vollem, lockigem, braunrot getöntem Haar. Die heiße Sonne des Nahen Ostens und Jahre der Not hatten Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Sie war ganz in ihrem Element. Die geräumige Küche, in der wir saßen, war der Mittelpunkt der Wohnung, die wir ein Vier16teljahrhundert zuvor bezogen hatten, wenige Jahre bevor ich mein Elternhaus verließ und zur Armee ging.

Es war im Sommer 1995. Sie machte Hühnersuppe, und neben uns spielte mein Sohn, der damals sieben Jahre alt war. Bis zu diesem Tag hatte ich sie nie nach ihrer Kindheit in Ostpolen gefragt – der Zeit, bevor ihre Eltern 1935 mit der Familie nach Palästina zogen. Sie war einundsiebzig. Ich war einundvierzig und hatte von ihrer Jugend nur vage Vorstellungen. Ich schaltete den Kassettenrekorder ein.

Ich bin in Kośmierzyn [ukrainisch: Kosmyryn] geboren, einem kleinen Dorf am Ufer des Dnjestr in Polnisch-Podolien. Heute liegt es in der Ukraine. Alle Dorfbewohner waren Ukrainer. Der Vater meines Vaters verwaltete dort das Anwesen von Graf Potockis Witwe. Er lebte auf dem Landgut. Da gab es ein ziemlich großes Haus. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, vielleicht vier oder fünf, also kam es mir riesig vor. Das Haus hatte zwei Stockwerke. Dort wohnte die Grafina [Gräfin], wie sie genannt wurde, zusammen mit ihren Söhnen und der Schwester des Grafen. Es gab einen weiten Hof, Pferdeställe, Kuhställe und eine große Scheune. Mein Großvater lebte in einem einstöckigen Haus. Großvater, Großmutter und die Söhne. Ich wurde im Dorf geboren. Bald darauf zogen wir nach Potok Złoty. Und dann nach Buczacz.

Buczacz (ausgesprochen »Butschatsch«) ist heute ein heruntergekommenes postsowjetisches Provinznest – arm, verfallen und depressiv. Es hat etwa dreizehntausend Einwohner, das entspricht dem Stand von 1919. Dafür ist es wunderschön gelegen, auf einer Reihe von Hügeln, zwischen denen sich ein Flusslauf hindurchwindet. Als meine Mutter dort lebte, war Buczacz eine malerische kleine Stadt, und als solche ist es ihr in Erinnerung geblieben. Sie hat aus ihrer Vergangenheit nur Bruchstücke behal17ten, ähnlich wie die Fragmente der Sprachen aus dieser Welt, die sie irgendwo in ihrem Kopf aufbewahrte – Jiddisch, Polnisch, Ukrainisch, Deutsch und das Russisch, in dem sie mir Lieder vorsang, als ich ein Kind war. Behutsam zog sie kleine Erinnerungsfäden ans Licht und verwebte sie liebevoll zu ihrem eigenen Kindheitsstoff. Sie war lange Jahre als Lehrerin tätig gewesen, hatte eine klare, kräftige Stimme und sprach jedes Wort deutlich aus.

Wir wohnten alle zusammen mit Großvater in einem Haus. Es hatte zwei Wohnungen. In einer lebten wir, auf der rechten Seite. Links wohnten Großvater und Großmutter und die Schwester meines Vaters, die später heiratete. Das Haus lag auf einem Hügel und war durch eine steinerne Treppe mit der Straße verbunden. An die Straße kann ich mich noch erinnern – sie führte zum Bahnhof.

Sie hat nie davon gesprochen, dass auf der Straße, an der ihr Haus lag, wenig später Tausende Buczaczer Juden den Weg in die Deportation antreten sollten. Unter Demütigungen und Schlägen wurden sie zu ebendiesem Bahnhof geführt und von dort aus in vollgezwängten Viehwaggons unter unmenschlichen Bedingungen ins Vernichtungslager Bełżec transportiert. Von den Verwandten, die zurückblieben – auf ihrer Seite und auf der meines Vaters –, hat niemand überlebt. Sie sind alle ermordet worden. Auch das hat sie nie so gesagt. Aber unser Gespräch muss in meiner Mutter tief verschüttete Erinnerungen geweckt haben. Nicht lange danach begann sie davon zu sprechen, dass sie noch einmal nach Buczacz fahren wollte.

Dazu kam es nicht mehr. Drei Jahre später starb sie.

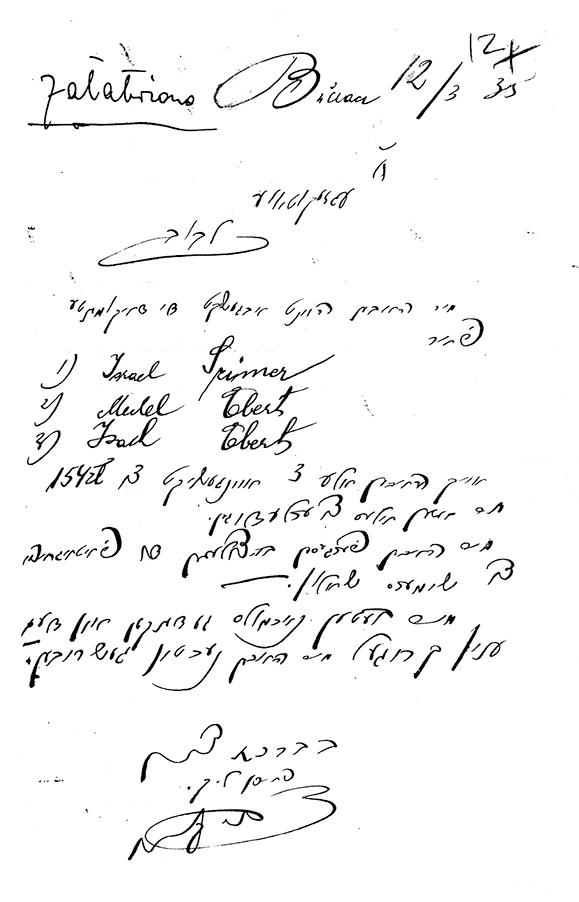

Nach diesem Gespräch mit meiner Mutter wollte ich mehr über meine Vorfahren wissen – darüber, wie sie gelebt haben und wie sie gestorben sind. Deshalb habe ich zwei Jahrzehnte lang nach Spuren gesucht. Ich habe drei Kontinente und neun 18Länder bereist und in unzähligen Archiven geforscht. In einem davon, in Lˈviv, fand ich einen Vermerk vom März 1935. Es ging um drei Männer aus Buczacz, die eine Erlaubnis für die Einreise nach Palästina beantragt hatten. Unter den drei Namen war der von Izrael Szimer, meinem Großvater mütterlicherseits.

Ich fand auch heraus, dass das Schiff, auf dem meine Mutter und ihre Familie nach Palästina fuhren, 1910 in Glasgow vom Stapel lief. Bis zu ihrer Abwrackung im Jahr 1939 hat die Polonia 123 Fahrten zwischen dem rumänischen Hafen Constanţa und Palästina unternommen und Tausende von Juden dorthin gebracht.1

Aber viel mehr habe ich nicht herausgefunden. Ich hatte mit der Suche zu spät begonnen. Die Menschen, die sich noch weiter zurückerinnern konnten als meine Mutter, waren alle tot. Einige der wenigen erhaltenen Familienfotos sind auf der Rückseite beschriftet und datiert. Manchmal erkenne ich eine Familienähnlichkeit, doch es gibt niemanden mehr, der mir dazu etwas sagen kann. Die wenigen, die es wussten, können längst nicht mehr befragt werden.

Ich habe jedoch in diesen beiden Jahrzehnten sehr viel über die Geschichte von Buczacz erfahren und über die Katastrophe, die sich dort während des Zweiten Weltkriegs ereignet hat. In zahlreichen Archivbeständen, Bibliotheken und anderen Forschungseinrichtungen habe ich viele Dokumente gefunden, die oft niemand mehr angesehen hat, seit sie dort hinterlegt wurden. Ich habe auch eine große Zahl von Überlebenden aufgespürt und Hunderte von Zeitzeugnissen ausfindig gemacht – schriftliche Berichte, Ton- und Videoaufzeichnungen. Die ersten davon sind noch vor dem Ende des Krieges gesammelt worden, und bis weit in die 1990er Jahre hinein sind neue hinzugekommen. Alle diese Dokumente – private Tagebücher, Augenzeugenberichte, Aussagen aus Gerichtsverfahren, Aufzeichnungen, veröffentlichte und unveröffentlichte Memoiren – zeigen, wie jede Seite sich selbst verstand und die jeweils anderen wahrnahm.

19Im vorliegenden Buch wird diese Geschichte in den Worten derer erzählt, die sie erlebt haben. Mit diesem Ansatz und den begleitenden Fotos soll versucht werden, das Leben von Buczacz in seiner ganzen Vielschichtigkeit zu rekonstruieren. Es soll deutlich werden, wie die polnischen, ukrainischen und jüdischen Einwohner der Stadt jahrhundertelang Seite an Seite lebten – wie sie an verschiedenen Erzählungen über die Vergangenheit strickten, ihr je eigenes Verständnis der Gegenwart zum Ausdruck brachten und Zukunftspläne schmiedeten, die weit auseinandergingen. Das Leben in Städten wie Buczacz beruhte auf der ständigen Wechselbeziehung zwischen verschiedenen religiösen und ethnischen Gemeinschaften. Die Juden lebten nicht getrennt von der christlichen Bevölkerung. Das Schtetl als eine Art abgeschiedener Idylle (oder Misere) ist eine Erfindung der jüdischen Literatur und Folklore. Diese Verflechtung machte die Existenz solcher Städte erst möglich. Und ohne sie 20hätte sich schließlich der Genozid in diesen Gemeinden nicht in dieser so grausamen wie intimen Form abspielen können. Willkürliche Gewalt und Verrat waren allgegenwärtig, und dazwischen gab es immer wieder Augenblicke der Selbstlosigkeit und Güte.

Vermerk des Ortsverbands der Jüdischen Organisation an die Zentrale in Lwów über den Versand von Dokumenten zur Ausstellung von Einwanderungszertifikaten für drei Männer aus Buczacz, darunter Izrael Szimer, der Großvater des Autors. Quelle: Centralˈnyj deržavnyj istoryčnyj archiv Ukrajiny, m. Lˈviv (Zentrales Staatliches Historisches Archiv der Ukraine in Lwiw, im Folgenden CDIAL), fond 338, op. 1, spr. 240, S. 12.

Die Mutter des Autors (erste Reihe links) zusammen mit anderen Auswanderern unmittelbar vor dem Betreten des Schiffs nach Palästina, 1935.

Wenn ich aus der Geschichte von Buczacz etwas gelernt habe, dann dies: Wir alle sind nur Glieder der zerbrechlichen und doch erstaunlich haltbaren Kette von Generationen, Schicksalen und Kämpfen, in der sich die historischen Ereignisse unablässig entfalten. Wer wir sind und woran wir uns erinnern, wie wir unsere Kinder erziehen, was wir sagen und woran wir glauben, was wir lieben und was wir verachten – all das verdankt sich dem Zusammenspiel willkürlicher Zufälle mit menschlichen Handlungen – unserem eigenen Handeln und dem unserer Vorfahren, aus guten oder schlechten Gründen, bewusst oder gedankenlos. Auch wenn ich über meine eigene Familie nicht viel in Erfahrung gebracht habe: Geschichte ist in gewissem Sinn immer auch Fami21liengeschichte. Wir alle tragen tief in uns ein Bruchstück der Erinnerung an die langen Jahrhunderte, in denen wir, im Guten wie im Schlechten, am Ende der Welt lebten, ek velt, wie meine Mutter auf Jiddisch sagte – die Erinnerung an den Ort unserer Herkunft, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wird wie das abklingende Echo einer verlorenen, doch nie ganz vergessenen Kindheit.