Der Autor

Lorenz Wagner, Jahrgang 1970, war jahrelang Chefreporter der Financial Times Deutschland und ist heute Autor des Süddeutsche Zeitung Magazins. Er schrieb exklusive Nahaufnahmen von Susanne Klatten, Melinda Gates und Jeff Bezos und wurde vielfach ausgezeichnet, etwa mit dem Theodor-Wolff-Preis, dem Deutschen Journalistenpreis und dem Medienpreis der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Nach seinem internationalen Bestsellererfolg mit »Der Junge, der zu viel fühlte« folgt nun sein zweites Buch.

Lorenz Wagner

ZUSAMMEN

IST MAN

WENIGER

ALT

Ein Mehrgenerationenhaus und die

wissenschaftliche Antwort darauf,

wie wir gesund und glücklich altern

Dieses Buch schildert eine persönliche Geschichte und beruht auf Erfahrungen, Erlebnissen, Recherchen und Aufzeichnungen. Der Autor gibt hier seine persönliche Sicht wieder, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Alle Informationen und Angaben in diesem Buch wurden von Autor und Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Die geschilderten medizinischen Erkenntnisse und Selbstversuche, wie beispielsweise die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, sind kein Ersatz für ärztlichen Rat und sollten nur unter professioneller medizinischer Betreuung durchgeführt werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2021 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © 2021 by Lorenz Wagner

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,

unter Verwendung eines Fotos von © FinePic®, München

Illustration im Innenteil: Shutterstock/anemad

Redaktion: Regina Carstensen & Marion Preuß

MP · Herstellung: kw

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

ISBN: 978-3-641-27446-7

V003

www.goldmann-verlag.de

Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:

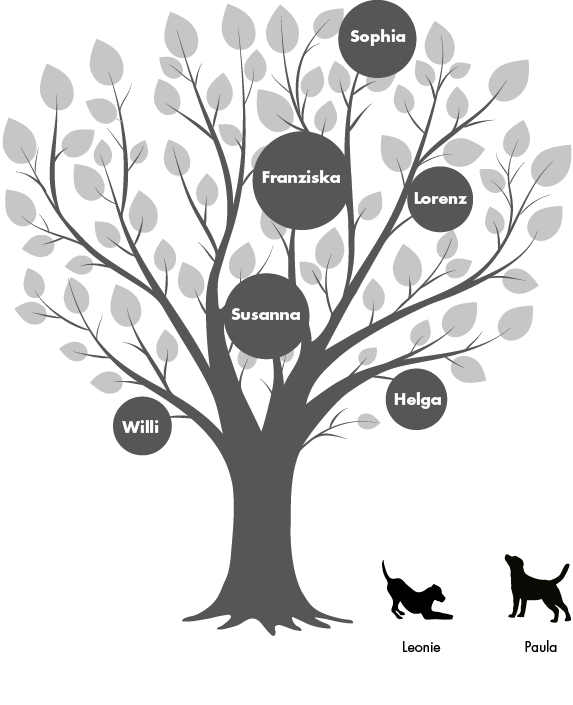

Für

Franziska, Helga, Sophia, Susanna & Willi

Inhalt

1 Das Paket

2 Soll ich’s nehmen?

3 Das Haus

4 Es knirscht

5 Es wächst

6 Willi

7 Was stinkt hier so?

8 Altern für Feiglinge

9 Last summer?

10 New Times

11 Stimmen

12 David

13 Die Wundermoleküle

14 As long as I live

15 Corona

16 Auf den Pfaden der Jugend

17 Der Doktor und das Virus

18 Sag mal, Lorenz …

19 La Famiglia

20 Sommer

21 Wunder

22 Unerklärlich

23 Zweifel

24 Herbst

25 Teilen und verdoppeln der Zeit

26 Family & Friends

27 Winter

28 Wir im Wir

29 Die Wippe

30 Frühling

Danksagung

1

Das Paket

»… und Professor Sinclairs Wundermoleküle«

Unbemerkt hatte ich das Paket in den ersten Stock getragen, ins Damenzimmer.

Wie ich dieses Wort mag! In ältlicher Schrift hat es der Architekt im Jahr 1908 in den Grundriss geschrieben, der seit einigen Wochen ausgebreitet auf einem alten Ahorntisch im Erker liegt. Umrahmt von staubigen Kladden, vergilbten Fotos und hölzernen Kisten, in denen sich Dokumente verstecken, die ich noch nicht gesichtet habe: mein Recherchetisch.

Vor hundert Jahren diente das Damenzimmer der Frau eines weltbekannten Forschers als Rückzugsort, als ihr Boudoir, in dem sie sich ankleidete, vor ihrer Poudreuse saß, und, so wurde mir zumindest erzählt, Briefe las und Tagebuch schrieb. Kinder hatte das Paar keine. Und als der Forscher vor mehr als einem halben Jahrhundert starb, ließ die Frau die Skulpturen, für die sie Modell gestanden hatte, aus dem Garten bringen und verkaufte ihr Haus an Franziskas Großeltern, Willi und Helga. Diese ließen, da sie fünf Kinder hatten, eine Eckbank und den Ahorntisch in den Erker zimmern und machten aus dem Boudoir ihr Esszimmer, das heute nur noch an Weihnachten genutzt wird. Dann, wenn Willi seine Festtagshose anzieht und Helga für die ganze große Familie ihr berühmtes Rehragout schmort. Fünfundachtzig und fünfundneunzig Jahre sind die einst jungen Eltern nun alt.

Das Damenzimmer ist der ruhigste Fleck im Haus, versteckt hinter der Bücherstube, die Tür stets verschlossen. Und so habe ich eine Tischplatte zwischen Heizung und Fenstersims geklemmt, das Hundebett daruntergeschoben und diesen vergessenen Ort zu meinem Arbeitszimmer gemacht. Auf dem Erkertisch lagern meine Recherchen, die, seit ich an diesem Buch schreibe, der Decke entgegenwachsen.

Vor drei Tagen hatte ich das Paket hinaufgetragen und hinter die Stapel geschoben, zu den beiden anderen Paketen, die ich dort schon länger versteckte. Seitdem blieben sie unberührt.

Nun ist Sonntagabend, eine ungewöhnliche Ruhe liegt über dem Haus, vier Generationen leben unter diesem löchrigen Dach: Franziska und ich. Unsere Tochter Sophia. Franziskas Mutter Susanna. Und Franziskas Großeltern, Willi und Helga. Es mag sie geben, die Augenblicke, in denen in dem Haus gerade keiner spricht, ruft, läuft, lacht, weint, hopst, tanzt, niest, schnarcht, hustet, Staub saugt, musiziert oder – zwei Hunde sind auch dabei – bellt. Aber erlebt habe ich sie noch nicht, auch jetzt, wo ich die Ruhe genieße, höre ich Helga mit dem Geschirr klappern, das sie mal wieder lieber von Hand abwäscht, als in den Geschirrspüler zu räumen, der dieses Werk einfach nicht so gut wie sie zu verrichten vermag. Und aus Willis Räumen, die im selben Stockwerk wie das Damenzimmer liegen, klingt leise Filmmusik, das Thema aus Der Pate. Ennio Morricone, ihr Komponist, ist gestorben, Jahrgang 1928, drei Jahre jünger als Willi. »Nun auch schon tot«, hat er trocken zu mir gesagt, »ein netter Mensch.« Neben Spiel mir das Lied vom Tod ist Der Pate Willis Lieblingsfilm. Hunderte Male hatte er ihn gesehen, erstmals 1972, den Rohschnitt, als Willi Freund und rechte Hand von Charlie Bluhdorn war, dem Gründer des legendären Firmenverbunds Gulf & Western und damit auch Besitzer des Filmstudios Paramount, das den Film produzierte.

150 Unternehmen zählten zu Charlies Reich: Stoßstangen und Sportstätten, Zink und Zucker, Pferde und Rinder, Filme und Bücher, Madison Square Garden und der ehrwürdige Verlag Simon & Schuster. Charlies unternehmerisches Meisterstück war das Geschäft in der Dominikanischen Republik, wo er Land gekauft hatte. Es fühlte sich an, als gehöre die ganze Insel Gulf & Western, der Besitz war so groß, dass sie ihn mit dem Hubschrauber abfliegen mussten, wenn sie an einem Tag alles sehen wollten: Wälder und Berge, Buchten und Strände, Weiden und Plantagen. 90 000 Morgen Land, das nach dem Kauf in nur zehn Jahren seinen Wert verfünffacht hatte, nach heutiger Kaufkraft ein Gewinn von zwei Milliarden US-Dollar. Dazu kamen die Erlöse aus der Zucht von Rindern und Polopferden, dem Anbau von Tabak und Zuckerrohr, aus den Hotels und Resorts. Charlie hatte das Land dem Tourismus geöffnet, den Reichen und Mächtigen, den Kennedys, Fords, Brynners und Sinatras. Eine Idee nach der anderen sprang aus Charlies Kopf, wenn er in seinem Haus am Strand saß und nachdachte, was als Nächstes kommen müsse: eine eigene Landebahn, eine Baufirma, ein Zementwerk. Dann sagte er: »Willi, take care of it.« Und Willi kümmerte sich, suchte Bauland, schuf Lagerflächen, empfahl einen Konsul, ja, und nebenbei half er im Filmgeschäft mit, verkehrte mit Kirk Douglas, Romy Schneider und Robert Redford; er bereitete Filme vor und trat selbst als Produzent auf. Was war der Pate für ein wichtiger Film, zusammen mit Blockbustern wie Love Story und Saturday Night Fever erhob es sie – in den Kinokartenverkäufen – von der Nummer neun zur Nummer eins unter den Filmstudios. Bevor Charlie sein Okay gab, hatte Willi in Neapel den Autor Mario Puzo getroffen, um zu schauen, ob das Buch was taugt. Hatte mit dem Regisseur durchgespielt, wie solch ein Film aussehen könnte, Mafia-Filme galten zu der Zeit als altbacken. Hatte Schauspieler beurteilt, ob sie für die Rolle passen. Einen der Kandidaten mochte Charlie erst mal überhaupt nicht: Marlon Brando. Zu teuer! Abgehalftert! Und überhaupt: Der ließ sich doch von keinem Regisseur was sagen. Und für diesen Film hatten sie Francis Ford Coppola verpflichtet, schüchterne zweiunddreißig Jahre alt. Wie sollte das gehen?

»Charlie, give him a chance«, hatte Willi geraten. Gerade hatte er Coppola in Venedig gesehen, und der hatte ihm mit erfreuten Augen erzählt, welche Ideen Brando hätte. Er wollte sich Stoff in die Wangen stecken, um seine Aussprache zu verfremden. »Coppola«, sagte Willi zu Charlie, »weiß von Anfang an, dass Brando mitreden will. Und der steht darüber, der ist anders als die altmodischen Regisseure, die etwas vorgeben und sagen: ›Das ist das Gebet.‹«

Ich lausche der Tür zwischen unseren Räumen entgegen, ob Brandos Stimme hindurchklingt. Nein, leider nicht.

Das ersehnte Paket! Fett prangt ein Stempel drauf. Sechs Wochen hatte es im Frankfurter Zollamt gelegen. Die Beamten hatten gezögert, es ins Land zu lassen. Her mit der Schere, es aufgeschnitten: fünf kleine weiße Dosen, eingeschweißt. Die Folie nestele ich weg und schraube die Dosen auf: ein weißes Pulver, pludrig und kristallin zugleich. Ich feuchte meinen Finger an, tauche ihn ein. Schmeckt sauer-bitter, mein Mund zieht sich zusammen, ich muss niesen:

Professor Sinclairs Wundermolekül.

***

David Sinclair habe ich vor einem guten Jahr in der Schweiz kennengelernt, auf einem Kongress in Montreux, wo sich Wissenschaftler und Investoren begegneten, darunter Nobelpreisträger und Milliardäre. Und der Professor hat wie kein Zweiter die Blicke auf sich gezogen. Sein Aussehen hat etwas Rätselhaftes, es passt nicht zu Geburtsdatum und Lebenslauf: Er ist um die fünfzig Jahre alt; aber er wirkt jünger, fast jungenhaft. Kein Graustich im Haar, keine Falten im Gesicht, und es sieht nicht so aus, als helfe er mit Farbe oder Botox nach.

»Kennst du David?«, hatte mich Kamila gefragt, eine Freundin, Hirnforscherin und Unternehmerin, die neben mir stand und wusste, dass ich, seit ich in einem Haus mit vier Generationen wohnte, viel über das Altern nachdachte. »Ich muss ihn dir unbedingt vorstellen.« Sie zwinkerte: »Er hat eine Pille erfunden, die dich jünger macht.«

Eine Traube Menschen stand um Sinclair herum. Niemand müsse sich in sein Alter fügen, sagte er gerade in die Runde, genetisch, nach einem Bluttest, sei er 31,4 Jahre alt. Alles habe sich in den letzten fünf Jahren in der Altersforschung verändert. Er jedenfalls habe vor, hundert zu werden, gesund hundert – und dann mal sehen. Ich lauschte erstaunt. Was war das für eine Gaukelei? Aber niemand widersprach, auch Kamila begegnete ihm mit großem Ernst. Nach einer Weile stellten wir beide uns ein wenig abseits und tauschten ein paar Worte. Und schon musste er los, ein Investor warte auf ihn und danach sein Vortrag … – Ja natürlich, was ist denn das Thema? – Die Lebensuhr zurückdrehen. – Wie? Verjüngen? – Ja, genau. Lassen Sie uns später sprechen. Er reichte mir seine Karte, seine wichtigen Daten waren:

DAVID A. SINCLAIR

Lehrstuhl für Genetik

Co-Direktor des Zentrums für die Biologie des Alters

Harvard Medical School

Während der Investor ihn mit wichtiger Miene wegführte, setzte ich mich auf eine Treppe im Foyer und las, was im Netz so über Professor Sinclair zu finden war. Seit fünfundzwanzig Jahren, sein halbes Leben lang, erforscht und bekämpft er das Altern. Seine Arbeit wurde vielfach ausgezeichnet, das Time Magazine hatte ihn in die Top 100 der einflussreichsten Personen der Welt aufgenommen, und der Präsident der Nationalen Akademie der Medizin nannte Sinclairs Buch Das Ende des Alterns »meisterhaft«. Auf acht Faktoren des Alterns hat sich die Medizin verständigt. Zu jedem dieser Faktoren entwickelt Sinclair Medikamente. Sie sollen das Altern nicht nur bremsen, sie sollen uns verjüngen. Sinclairs erste Testperson: er selbst.

***

Lange hatten Sinclair und ich nach seinem Vortrag über seine Erkenntnisse gesprochen.

Ich hörte ihn sagen, das Leben ließe sich wie Musik betrachten. Wie Musik altere das Erbgut nicht. Es sei in der DNA niedergeschrieben. Unsere Gene seien wie die Tasten eines Klaviers. Sie müssten nur richtig gespielt werden.

Ich hörte ihn sagen, es gebe Gene, die unsere Zellen schützen, und Gene, die unsere Zellen reparieren. Diese Gene würden angeschlagen, erklingen, wenn wir frieren, hungern und flüchten. Kurzfristig würden sie unser Überleben sichern, langfristig würden sie uns gesund halten. Deshalb lebt länger, wer ab und zu Sport treibt, fastet oder in die Sauna geht.

Leider sind wir faul und verfressen. Und so hatte Sinclair sich vor fünfundzwanzig Jahren auf die Suche nach Stoffen gemacht, die diese Gene auch so erklingen ließen …

Und dann hörte ich ihn wiederholen, dass die Medizin gerade eine Revolution durchlaufe. Ihnen im Labor und in den Kliniken Dinge gelängen, von denen er vor fünf Jahren nur zu träumen gewagt hätte.

Er sprach von Molekülen, die den Körper glauben ließen, er treibe Sport, faste oder fröstele. Von Medikamenten, die das Altern nicht nur bremsten, sondern auch gleich verjüngten. Von Spritzen, die uns innerlich erneuerten.

Dazu zeigte mir Sinclair Bilder aus dem Labor, zwei Mäuse: die eine braun, keck, mit kräftigem Schwanz und klaren Augen, die andere grau, mager, struppig, die Ohren papierdünn und die Augen trübe – geboren waren sie am selben Tag. Man müsste nur die richtigen Gene erklingen lassen …

Er erzählte von sehr alten Mäusen, die, mit seinen Molekülen behandelt, im Laufrad Rekorde brachen, weil sie Kapillaren gebildet hatten, winzige Blutgefäße, die Sauerstoff in die Zellen hinein- und Gifte wieder hinausleiteten, und damit eine entscheidende Ursache für Gebrechlichkeit bei Mensch und Tier umkehrten.

Er erzählte von Mäusen und Pferden, die im Alter wieder fruchtbar wurden.

Und ich sagte: »Schön und gut. Aber Menschen sind keine Mäuse. Würde uns heilen, was Mäuse heilt, wären längst Krebs und Alzheimer besiegt.«

Und ich hörte Sinclair antworten: »Stimmt. Aber hier ist es anders. Die Ursachen des Alterns sind überall gleich.« Seine Forschung, so seine Logik, sei an das Leben selbst gebunden, egal ob Mensch oder Tier – und diese Moleküle wirkten in allen. Und er berichtete mir von all den Kollegen, die diese Mittel nähmen. Und die Geschichte von einem Studenten, der zu ihm kam:

»David, haben Sie einen Augenblick Zeit? Es geht um meine Mutter.«

»Geht es ihr gut?«

»Nun ja …« Er wurde leise: »Die Sache ist die: Sie hat wieder, hm, ihren Zyklus.«

»War sie schon beim Arzt?«

»Die Ärzte sagen, ihr fehlt nichts. Es sieht wie eine normale Periode aus.«

Und schließlich erzählte er mir von seinem Vater Andrew, Biochemiker, auch er kennt den Unterschied zwischen Mensch und Maus, zweifelte lange an Davids Molekülen. Vor einiger Zeit wurde Andrew Witwer, er verlor sein Lächeln, und das Alter kam zu ihm. Er hörte schwer, sah schlecht und begann, sich in Gesprächen zu wiederholen. Als er zuckerkrank wurde, vor etwa fünf Jahren, wollte er doch auch mal nehmen, was David nahm. »Ich spüre nichts«, hatte er bald geschimpft. Aber eines Tages festgestellt, dass seine Freunde ihm bei ihren Spaziergängen nicht mehr hinterherkamen. Auch hier zeigte Sinclair Fotos: Andrew bei einer Radtour, beim Wildwasserfahren, auf dem höchsten Berg Tasmaniens. Weil ihm langweilig war, begann er wieder an einer Universität in Australien zu arbeiten. Vollzeit.

2

Soll ich’s nehmen?

»… und meine Familie«

Nun stehen also eines dieser Moleküle und zwei weitere Pakete vor mir. Und mit ihnen im Raum die Frage, die ich in den vergangenen drei Tagen vor mir hergeschoben habe: Soll ich es nehmen? Oder bleibe ich vorsichtig wie dieser Direktor des Max-Planck-Instituts, der zu mir gesagt hatte: »Also, ich würde solche Mittel nicht schlucken.«

Nach der ersten Begegnung mit Sinclair tauchte ich ein in die Altersforschung, in die Mysterien dieser Mittel und Moleküle, denen viele eine große Zukunft vorhersagen. »A cure for aging«, titelt der New Scientist, und die Financial Times nennt es »The biggest business opportunity of the 21th century«. Selbst nüchterne Forscherseelen sprechen von »Meilensteinen« und »Durchbrüchen«, aber sagen auch Sätze wie der Direktor vom Max-Planck-Institut. Nicht weil sie nicht wirken. Im Gegenteil: Es sei die Wirkung, die ihnen Angst mache.

Die Stapel auf dem Erkertisch sind gewachsen und gewachsen, Studien, Bücher, medizinische Papiere. Und daneben, gleichberechtigt, das gesammelte Wissen über dieses Haus, über meine Familie: die alten Grundrisse, Jahrzehnte in Fotos, Willis Aufzeichnungen, unsere Gedanken, wie wir dieses Zusammenleben empfinden, das bei unseren Freunden und Bekannten oft Sehnsüchte weckt, manchmal auch Kopfschütteln. Kalt jedenfalls lässt es keinen; kommt Besuch, drehen sich die Gespräche schnell um diese Familienaufstellung.

»Schreib das auf!« Als Erstes hatte Alexander das zu mir gesagt, unser Freund aus Berlin, als wir an Sophias erstem Geburtstag im Garten saßen. »Wer weiß, wofür du das noch brauchst.« Und ich schrieb einiges auf, ohne zu wissen, wofür. Ein Jahr später fiel dieses »Schreib das auf!« noch einmal. Andrew J. Scott sagte es, Oxford-Professor, Autor des Weltbestsellers The 100-Year Life: Beiläufig war ich auf unser Haus zu sprechen gekommen, ein Nebensatz, der eine Frage einleitete, und Scott merkte auf: »Wie? Sie leben in einem Vier-Generationen-Haus?« – »Ja.« – »Das ist ja wundervoll«, sagte Scott und fing seinerseits an, Fragen zu stellen. »Wir müssen bald wieder reden«, sagte er zum Abschied. »In unserer alternden Gesellschaft ist die Art, wie Sie zusammenleben, ein Modell der Zukunft.«

Viele Tage hallte dieser Satz in mir nach. Ich erinnerte mich, dass Sinclair ähnlich reagiert hatte, er hatte es nur weniger deutlich ausgesprochen, lieber erklärt, was in den Zellen geschieht, wenn Jung und Alt zusammenleben.

Und mir wurde bewusst, wie diese zwei Geschichten zusammenhängen, Sinclairs Kampf gegen das Altern und das Zusammenleben in diesem Haus, in dem sich die Jüngste auf das Leben und der Älteste auf den Tod vorbereitet; in dem das Altern ständiger Mitbewohner ist, mal lächelnd, mal bedrückend, aber immer gegenwärtig. Machen wir Brotzeit, sitzen sechs Lebensjahrzehnte am Tisch, das erste, dritte, vierte (bald fünfte), sechste, achte und neunte, wobei das erste Jahrzehnt mit seinen drei Jahren meist nicht lange sitzen bleibt, lieber um uns tanzt und ab und an das Schnäbelchen aufsperrt, um einen Happen einzusammeln.

Wobei: »Ich habe kein Schnäbelchen«, pflegt Sophia mich zu verbessern. »Ich habe einen Mund. Ich bin doch keine Ente.«

***

Gerade wird sie oben gebadet.

Sophia ist sanft, klug und voller Leben. Ihr Haar leuchtet in der Farbe der Mittagssonne. In der Früh vertieft sie sich in Bücher. Weint darin ein Kind, blättert sie schnell weiter. Gehen wir mit unserem Hund Gassi, hüpft sie voran, und alle zwanzig, dreißig Hopser macht sie kehrt und rennt in meine Arme, damit ich sie umschließe.

Ein Spaziergänger!

Ein fremder Hund!

Ein Flugzeug!

Oder: Unser Hund stellt was an. Dann klettert sie mir quietschend bis zur Schulter hinauf, drückt ihr Köpfchen in meine Halskuhle und gluckst, betont langsam: »Papa. Was macht die Leonie da?« Und bevor ich antworten kann, stößt sie sich ab und rennt Leonie hinterher, um auch was anzustellen, auch ins Gebüsch zu springen, in fremde Gärten zu dringen, wo sie nichts zu suchen haben. Schimpfe ich ihnen hinterher, lässt sie ihre Augen blitzen, hebt das Kinn und sagt: »Nicht uns anschimpfen. So ein Zirkus hier!«

Den ganzen Tag lang singt und tanzt sie und greift sich jedes Instrument, das ihr in die Finger kommt: Harfe, Ukulele, Gitarre, Trommel, Klangschale, Flöte, das große schwarze und das kleine rote Klavier. Und ihre Großmütter schauen ihr nach und sagen: »Wie ihre Mama.« Ja, wie ihre Mutter ist Sophia, Musik und sonnige Freude.

Franziska war ich begegnet, als ich den Ziach-Spieler Herbert Pixner bei einer Tournee durch die Alpen begleitete, das war 2010, als er noch nicht den Circus Krone oder die Elbphilharmonie füllte. Ich lebte noch in Hamburg und verstand weder Pixners Musik noch seinen Südtiroler Dialekt, aber ich mochte beides, und Franziska, Gast bei einem der Konzerte, übersetzte und erklärte mir beides. Sie hatte die wildesten Locken, weiche Lippen, fuhr Motorrad, trug zum Dirndl Lederjacke, und wenn sie ihre Harfe auspackte, die sie auf der Schulter und in Fahrradanhängern transportierte, sammelten sich Musiker aller Stilrichtungen um sie, bayerische Wirtshaus-Musikanten, türkische Oud-Spieler, afrikanische Marimba-Künstler, Münchner Philharmoniker und Berliner Popstars, einfach wer gerade Zeit und Lust hatte und per Chat oder SMS davon erfahren hatte.

Als die Reportage über Pixner erschien, schrieb ich ihr. Sie lud mich zu einem Musikabend ein, Ostermontag, im Hofbräuhaus, ich sagte zu meinen Hamburger Freunden: »Ich glaube, ich habe ein Date.« Ich fuhr nach München, saß pünktlich im Bräustüberl, zwischen 300 Gästen und fünfzig Musikanten. Aber Franziska hatte keine Zeit, natürlich nicht, sie musste ja spielen, auch am nächsten Abend spielte sie. Drei, vier Sätze wechselten wir an den beiden Tagen, und als ich mich in der zweiten Nacht verabschieden wollte, berauscht von zwei Tagen unglaublicher Musik und ernüchtert von der Erkenntnis, dass es wohl doch kein Date war, zu dem sie mich eingeladen hatte, sagte sie: »Morgen zeige ich dir München.«

Ich ließ mein Ticket verfallen, meinen Champions-League-Abend, Schlag zwölf trafen wir uns am Viktualienmarkt, und wie eine Stadtführerin schleppte sie mich durch München: Englischer Garten, Eisbach, Haus der Kunst. Am Monopteros, dem Ziertempel im Englischen Garten, hätte ich sie gerne geküsst, sie zeigte mir lieber die beste Chocolaterie der Stadt, die älteste Getreidemühle, die neueste Kaffeerösterei. Schnell schlüpfte sie mit mir durch einen Seiteneingang in die Oper, nahm mich mit in die Katakomben des Gasteigs, wo wir aus dem Kühlschrank der Philharmoniker ein Helles tranken. Schließlich bestellte sie mir Sushi und Nürnbergerle beim einzigen bayerischen Japaner der Welt und nahm mitternachts eine Einladung zu einer Feier im Hofbräuhaus an, wo mich Michi, der Wirt, mit einem kleinen roten Schlüssel Bier aus den riesigen silbernen Tanks zapfen ließ. Immer noch kein Kuss.

Am vierten Tag, inzwischen Donnerstag, meldete ich mich noch mal bei ihr. Mein Flug sollte am Abend gehen. Wir verbummelten den Tag an den Isarauen, plauderten, dösten gemütlich-müde, im Blick die Uhr der St.-Maximilian-Kirche, die Zeit tröpfelte, aber im Laufe der Stunden begannen die riesigen goldenen Uhrzeiger zu rennen: noch zwei, noch eine, noch dreißig Minuten, noch fünfzehn. Franziska legte ihren Lockenkopf auf meinen Bauch, noch fünf, und als ich »Jetzt muss ich aber wirklich los« sagte, küssten wir uns.

Franziska schloss mir eine neue Welt auf. Die Musik, die bayerische Kultur. Und ihre Familie.

Ihren Vater Franz, herzensgut und so bayerisch, dass ihm der Kragen schwoll, wenn ich Worte wie »lecker« oder »Tschüss« sagte. Ein »Sauguat« und ein »Pfia di« wäre ja wohl nicht zu viel verlangt. Vor dreißig Jahren hatte sich Franziskas Mutter von ihm getrennt, und der einzige Grund, warum es auf unserer Hochzeit keine Reden geben durfte, war, damit Franz die Gelegenheit nicht dazu nutzen konnte, seiner Ex-Frau Susanna noch einmal zu verzeihen. Er wohnt im Gegensatz zu den anderen nicht im Haus, kommt aber oft zu Besuch.

Susanna ist dreiundsechzig. Mit vierundzwanzig bekam sie Franziska, und als ihre Ehe zerbrach, war sie nach Spanien gezogen und hatte ihr Geld als Puppenmacherin verdient. Echtes Haar, Porzellangesichter, sie verkaufte in die ganze Welt. Doch die Finanzkrise schlug ihr Geschäft in Stücke, die wichtigen amerikanischen Kunden wandten sich ab, und als auch noch ihr Lebensgefährte starb, kehrte Susanna ins Haus ihrer Eltern zurück. Sich sammeln. Auch begannen Helga und Willi alt zu werden, brauchten eine Hilfe, die Einkaufstaschen den Weg zum Haus hochtrug, die den Garten pflegte, die sonst noch tat, was getan werden musste.

Susanna ließ sich als Heilpraktikerin ausbilden, Spezialgebiet Alterserkrankungen, und versorgt die Familie mit Tees und Tinkturen, die sie in einer Labornische in ihrem Bad anrührt. Fast täglich bringen Paketboten Pulver und Ampullen, von denen ich – skeptischer Wissenschaftsjournalist – Franziska immer abriet. Was sollen ein paar Kräuter schon bewirken bei dem komplexen Vorgang des Alterns? Auch Willi beäugt die Mittel mit Argwohn, wobei da vor allem die Kosten eine Rolle spielen. Helga aber nimmt sie fröhlich und mit Fleiß, wie man in Bayern sagt, so wie sie in ihrer Küche Gesundheits-Zeitschriften häuft, von der Apotheken Umschau bis zum Achtsamkeitsmagazin Flow, in denen Diabetes erklärt, Kuren besprochen oder einfach auch mal biochemisch dargelegt wird, warum Freundlichkeit nicht nur anderen guttut.

Die fünfundachtzigjährige Helga ist Tochter eines Porzellanfabrikanten, war für kurze Zeit Willis Sekretärin, was dazu führte, dass sie Mutter von fünf Mädchen wurde, für die sie alles, wirklich alles tut, was sie wahrscheinlich so jung gehalten hat. Sehen unsere Freunde sie auf alten Bildern zusammen mit Franziska, halten sie Helga für ihre Mutter. Und auf Franziskas Konzerten und Volkstanz-Abenden staunen nicht wenige Gäste über diese Dame mit den glitzernden Schuhen und weißesten Haaren im Saal. »Wer ist denn das?«, wurde ich schon oft gefragt.

Manchmal erzähle ich darauf die Geschichte, wie Helga mit uns zum Zelten nach Italien fuhr. Und nur abwinkte, als wir »Jungen« unsere orthopädischen Matratzen ausrollten. Sie schlief im Auto, auf dem Beifahrersitz. Größer und gewaltiger als Helgas Herz und Lebensfreude sind nur noch ihr Kleiderschrank und ihr Niesen, das der Grund dafür sein muss, dass einer unserer beiden Schornsteine abgebrochen ist.

»Das Geheimnis unserer siebzigjährigen Ehe«, sagte Willi einmal zu mir, »ist, dass ich die Hälfte der Zeit nicht da war.« Doch wenn Helga und Willi sich gemeinsam erinnern, wie sie sich kennengelernt, das Haus gekauft, die Kinder großgezogen haben, wie sie mit Romy Schneider Kaffee tranken, wie sie, Willi war da schon siebzig, auf dem Mount Everest zelteten, spürt man, dass sie in dieser »Hälfte der Zeit« mehr geteilt haben als andere, die jeden Tag ihrer Ehe zusammen sind.

Willi hat ein verschmitztes Lächeln und die gewaltigsten Augenbrauen, die ich je gesehen habe, was beides in seinem Leben sicher hilfreich war, verließ sich doch Charlie Bluhdorn auf ihn, wenn es darum ging, im richtigen Augenblick zu lächeln oder streng zu schauen, also wenn mal wieder eine Firma entschuldet, ein Vorstand geprüft oder Alfred Hitchcock an das Filmbudget erinnert werden musste. Ab und zu erzählt Willi davon, wenn er – im Jogginganzug der Filmcrew des Blockbusters Beverly Hills Cop – in seinem Garten sitzt, mit den hundertjährigen Bäumen, den unzähligen Pflanzen und Tieren, im Sommer ein einziges Rauschen, Wispern, Summen, Zwitschern und Grillen-Geigenspiel. Ja, sein Garten, als er den noch selbst pflegen konnte. Denkt er daran, trübt sich sein Blick. Das hat ihm das Alter genommen, die vergangenen fünf Jahre. Er sitzt nicht mehr auf seinem gewaltigen Rasenmäher, den er sich noch mit einundneunzig gekauft hat, auch stutzt er nicht mehr die Wildrosen. Ab und an nimmt er im Schatten der Fichte Platz und kneift zusammen mit Sophia die Zapfen klein, die der Baum abgeworfen hat. Zum Anfeuern im Winter. »Fichte sticht, Tanne nicht«, sagt er dann zu Sophia, und sie nickt wissend.

»Das Leben ist schön zu mir gewesen«, sagte mir Willi, kurz nachdem wir eingezogen waren. »Sollte ich jetzt sterben, ist alles gut.« Hundert Jahre alt werden? »Ach nein.« Warum ein Leben verlängern, das einem die großen Freuden vorenthält? Diese Einsicht raubt ihm den Sinn für Susannas Tinkturen und Helgas Ratgeber. Als ich ihm von Professor Sinclair erzähle, lächelt er. Eine Pille, die jünger macht? Nun, wenn er damit wieder gärtnern könnte, wieder reisen, wenigstens nach Italien …

***

Ich höre ein Tapsen auf der steilen Treppe. Sophia kommt mich holen, zum Gute-Nacht-Sagen.

Gleich wird sie die Klinke niederdrücken, reinstürmen und auf meinen Schoß klettern. »Buchstaben schreiben.« Ich werde die Großtaste drücken, sodass das grüne Lichtlein leuchtet und sie mit dem Zeigefinger die Buchstaben zu ihren liebsten Worten suchen kann. MAMA, SOPHIA, BREZN, PAPA. In dieser Reihenfolge.

Wie Sophia unser aller Leben verändert hat. Ohne sie gäbe es kein Vier-Generationen-Haus, säße ich nicht vor diesen Molekülen, hätte ich mich nicht so tief in die unbekannten Verästelungen der Altersforschung vorgewagt. Dieses Wesen auf meinem Schoß, das weiß ich heute, ist der wahre Grund meiner Suche. Ein schlummerndes Bündel war sie, als diese Geschichte begann, an einem regnerischen Sommermorgen vor drei Jahren, als Franziska und ich mit Kind, Hund und Harfe vor diesem Haus vorfuhren.

3

Das Haus

»… und die Frage, ob das wirklich eine gute Idee ist?«

Wie ein altes, gebrechliches Tier stand das Haus da und schaute mich mit seinem Dreiecksgesicht an. Von unten her wirkte es größer, als es war. Eine seltsam verwachsene hundertjährige Villa. Aus der hohen ergrauten Giebelfront wuchs – etwas niedriger – nach links ein Ziegeldachgebilde heraus, das auf Efeu zu ruhen schien. Nichts war von den Mauern und Fenstern zu sehen. Das Dach fiel sachte ab, hinten gerundet, gefleckt in allen rostroten Tönen.

Hier also würden wir einziehen, zu Franziskas Familie, meine lebte weit entfernt, im Saarland.

War das wirklich eine gute Idee?

Ging man einmal um das Haus herum, zeigte jede der vier Seiten ein eigenes Gesicht, einen neuen Charakter, als wären es vier Häuser. Irgendwie passend, wo nun vier Generationen hier wohnen sollten. Von vorne begrüßte einen wie gesagt das Dreiecksgesicht, der Dachkörper, das Efeudickicht und zwei verwitterte Säulen, ein Anblick, der – wie ich bald hinter meinem Schreibtischfenster feststellen würde – die Passanten auf der Straße verharren ließ. Einige blieben nur stehen, um zu schauen, viele aber hoben ihre Handys vor ihre Nasen und machten Fotos. Wie im Zoo, dachte ich. Aber wann bekam man solch ein verwachsenes Haus-Tier schon mal zu sehen?

Unter dem Efeu verbarg sich eine Loggia, der »Opa-Vorraum«, wie Helga und Willi sie nannten, weil Helgas Vater, als sie das Haus vor sechs Jahrzehnten kauften, die Räume dahinter bezogen hatte. Damals, noch nicht mit Efeu und wildem Wein verhangen, eröffnete die Loggia noch einen Blick in die Ferne, nun saß man darin wie in einer Zwischenwelt, einer Art Mausoleum, der Stein feucht und kühlend, das Licht mit grünem Stich. Wo früher Opa Fritz gepflegt wurde, lebte inzwischen Helga, die Seele des Hauses, umgeben von einem Klavier, Klangschalen, asiatischen Kunstwerken, einem Zimmerbrunnen und Büchern, die sich auf dem Boden stapelten.

Die linke Seite des Hauses bewachten zwei bemooste Steinlöwen, sie rahmten zwei Erker und eine Veranda. Eichen und Buchen tauchten die Hausseite in ihre Schatten, wie ein Waldhaus lag das Gebäude da, vor der Tür Nussschalen und Sonnenblumenkerne, die aus Nestern und Kobeln rieselten. Susanna, die hier wohnte, liebte Tiere über alles. Ihren Labrador Paula, dem sie Pansen kochte, sodass es im Haus wie im Kuhstall roch; Pferde, für die sie einst sogar nach Spanien gezogen war; Esel, die sie für eine Freundin hegte und mit homöopathischen Mitteln gesund hielt; Hühner, denen sie ein Stückchen Garten abgezäunt und ein rot beheiztes Häuschen gezimmert hatte (»unseren Hühnerpuff«, wie Helga ihn nannte); und eben Eichhörnchen, Haselmäuse und alle Sorten Vögel, die sie, seit sie aus Spanien wieder in ihr Elternhaus gezogen war, mit gleich zwei Futterhäuschen versorgte. Zwei Stock über Susannas Veranda sollte unser Schlafzimmerfenster liegen, umgeben vom Rauschen der Blätter und dem Summen der Hornissen, die sich unter dem First ein gemütliches Nest eingerichtet hatten.

Von hinten, von Westen her betrachtet, wandelte sich das Gebäude in ein alpines Holzhaus, die Fassade schwarzbraun wie Schneewittchens Haare. Oben lag die Küche unserer Dachwohnung, mit Blick auf den weiten Garten und eine Fichte, die zu König Ludwigs Zeiten zu wachsen begann und das Haus um das Doppelte überragte. Willis liebster Baum.

Von allen Bewohnern war mir Willi am meisten fremd, bei unserem Einzug blieb er in seinen drei Zimmern im ersten Stock, die er auf 35 Grad heizte und von denen eines nach vorne und zwei nach hinten lagen. So hatte er alles im Blick: seine Fichte, die Straße und die Berge am Horizont.

Die warmen Monate verbrachte Willi im Hausgarten, also vor der vierten Gebäudeseite, die einen vergessen ließ, dass hier überhaupt Mauern standen. Wilder Wein hatte die Fassade überwuchert, sie fügte sich ein in ihre Umwelt aus Bäumen, Sträuchern, Hecken, Wiesen. Ein weiteres Grün in diesem blätterflüsternden Garten. So tief hingen die Weinblätter, dass sie das Gesicht streiften, wenn man durch die Eingangstür treten wollte, und das Küchenfenster, vor dem Willi gerne saß, war zu einem Bullauge geschrumpft, der Sims davor ein Raschelnest für kugelrunde Mäuse mit eigener Speisekammer aus halb vollen Blumensamen-Tütchen. Oben zu sehen: eine Dachgaube – Sophias Zimmerchen. Wir hatten es weiß und blassrosa gestrichen, mit unseren ersten Familienbildern und einer Blumenlampe geschmückt, es als Erstes und bisher Einziges möbliert, obwohl wir es, abgesehen vom Wickeltisch, als Letztes brauchen würden. Mit ihren vier Monaten schlief Sophia bei uns.

Sie schlummerte noch im Auto. Franziska saß blass und schwach neben ihr. Nach der Geburt war Franziska erkrankt, sogar in die Klinik musste sie zurück, schwere Tage, am schwersten für sie war, dass Sophia nicht bei ihr bleiben durfte. Nur langsam kehrte ihre überquellende Lebendigkeit zurück. Den Umzug würde ich alleine bewältigen.

Die Familie wartete im Eingang. Sophia war in ihrem Maxi-Cosi das Erste, was wir in das neue Heim trugen. Franziska ging mit ihr durch zur Waldseite des Hauses, in Susannas Reich. Mit ihrer Tochter legte sich Franziska in ihrer Mutter Bett. Als ich später hinzutrat, in der Hand die Wickeltasche, sah ich, wie sich Franziska um Sophia, Susanna um Franziska und Helga um alle kümmerte. Töchter und Mütter unter sich. Mich beschlich, bei allen Zweifeln, eine Hoffnung, wie es auch sein könnte, wenn vier Generationen unter einem Dach leben.

***

Wie es zur Entscheidung, zu diesem Einzug kam, die unser Leben verändern sollte, kann ich gar nicht genau sagen. Die Wege in dieser Familie sind verschlungen. So weiß ich auch nicht genau, wie ich zu einem Hund kam. Da sind zumindest die Fakten klar: Ich war mit Franziska und Susanna zum Züchter gefahren, hatte selbst einen Hund ausgesucht, der Züchterin meine EC-Karte gegeben und meinen Namen in der Besitzurkunde eintragen lassen. Die gefühlte Wahrheit sieht aber anders aus: Der Besuch bei der Züchterin – einer Bekannten Susannas – war mir beiläufig angekündigt worden. Ob ich nicht mitkommen wolle? Frau Wiedmann hätte wieder braune Labrador-Welpen, wie damals der Leo, den Franziska und ich mal für einige Wochen zur Pflege hatten. Gerne fahre ich mit, sagte ich.

Vor Ort wurde ich in eine karge Bauernhofkammer geschoben, wo sich ein halbes Dutzend bunter Halsbänder auf meine Schnürsenkel stürzten. Und eines, das orangefarbene, kletterte auf meinen Schoß und weiter auf meine Schulter und schlief schnarchend ein. Auch mein Puls regelte sich herunter, es war Freitagabend, eine lange Woche lag hinter mir, ich war kurz vorm Wegdösen, als mich der Satz erreichte, der für alle, außer für mich, schon seit der Abfahrt in der Luft lag:

»Welchen willst du nehmen?«

»Wie? Nehmen?«, antwortete ich.

Es folgte eine Pause.

»Wie süß der sich an dich kuschelt«, durchbrach Susanna die Stille.

»Also den?«, fragte Franziska.

»Äh …«

»Was?«

»Also, ich bin so viel unterwegs.«

»Dann bin ich da.«

»Und wenn wir in Urlaub fahren wollen …«

»Nimmt Mama ihn.«

»Gerne«, sagte Susanna entzückt.

»Wollen wir das nicht morgen, in Ruhe …?«

»Morgen ist er weg«, beschied Franziska kurz.

Sie habe viele Vorbestellungen, ergänzte aus der Ecke die Züchterin, die das Schauspiel beobachtet hatte, ohne auch nur einen Gesichtsmuskel zu regen. Vermutlich hatte sie dergleichen schon hundertfach erlebt. »Überlegen Sie es sich gerne noch«, sagte sie zu mir. »Ich räume schon mal auf.«

Zehn sprachlose Minuten saß ich da, auf der Schulter, wärmend und schnarchend, das Tierchen mit dem orangefarbenen Halsband. Endlich, als Franziska vorschlug, wir könnten auch den mit dem weißen Fleck auf der Brust nehmen, der ihr ins Auge gestochen war, fiel meine Entscheidung.

Im Rückblick sehe ich Susanna als Treiberin dieser Verschwörung. Sie hatte zwei Motive: die Aussicht auf einen Welpen, um den sie sich nicht immer kümmern musste; und die mütterliche Sorge um Franziska, die vor lauter Arbeit nicht mehr zum Sport kam. »Wer einen Hund hat, bewegt sich«, dozierte Susanna. »Und wer sich bewegt, bleibt jung und schlank.« Und wer wollte schon alt und vor allem dick werden, nur weil er keinen Hund hat?

Urheberinnen der Vier-Generationen-Idee jedenfalls waren auch die Mütter und Töchter. Wer den Satz gesprochen hatte, der alles in Gang brachte – ich hatte mal danach gefragt – , wusste keine mehr. War es Franziska mit einem: »Könnten wir vielleicht?« Helga, die anbot: »Wollt ihr nicht?« Oder Susanna, die vorschlug: »Wie fändet ihr es denn, wenn …?« Es war wohl eine Mischung aus allem, solche Ideen reifen, liegen in der Luft. Und so war ich nicht überrascht, als Franziska das Gedankenspiel zu mir trug. Und ich wusste gleich, worum es ihr eigentlich ging: um Sophia.

Als Franziska schwanger wurde, wuchs in ihr eine ungekannte Unruhe. Ich hatte sie immer als Stadtmenschen wahrgenommen. Sie war so Teil der Münchner Kulturszene, dass kaum ein Tag verging, wo wir nicht in einem Konzert oder einer Aufführung saßen. Seit sie zwanzig war, lebte sie in der Stadt, erst nah der Isar, in einem Musikerhaus: Geige, Cello, Klarinette, Harfe. Später zogen wir in die Nähe der Theresienwiese, wo wir im Spätsommer zuschauen konnten, wie die Zelte in den Himmel wuchsen, und im September in Mandelduft, Achterbahngekreische und das Getöse der Zelte eintauchten. Auf einmal aber begann Franziska, die Stadt als Feind zu betrachten. Sie sah die Zäune um die Spielplätze, die Scherben auf der Theresienwiese, hörte den Lärm der Straßen, roch den Gestank der Autos und erinnerte sich an den 22. Juli 2016, als sie aus der Bahn evakuiert wurde und vom Marienplatz nach Hause schlich, verängstigt, weil in den Nachrichten Anschläge vermeldet worden waren. Nein, hier sollte ihr Kind nicht zur Welt kommen. Es sollte auf dem Land aufwachsen, wo Weiden umzäunt sind, nicht Spielplätze, wo es nach Kühen riecht, nicht nach Autos, und wo einen keine Straßenschluchten gefangen nahmen. Ich hörte es widerspenstig an. Keine Lust hatte ich, zwei Stunden in die Redaktion zu pendeln. Ich brauchte Bahnhöfe und Flughäfen, liebte das Licht und die Musik der Stadt, die ich durch Franziska erst richtig kennengelernt hatte. Und so kamen wir überein, dass wir die Stadt verlassen, aber nicht in eine Einöde ziehen würden. Wir suchten einen Ort, an dem noch die S-Bahn hält, ein ländliches Haus mit Garten. Und den schönsten Garten, den man sich denken konnte. Er lag an einer S-Bahn-Station, eine halbe Stunde von München entfernt. Mit Bäumen so dick, dass Franziska und ich zusammen sie nicht umarmen konnten, mit Beeten und Blumeninseln, mit Wiesen zum Spielen, einem Hügel zum Schlittenfahren und genug Platz für Schaukel, Sandkasten, Planschbecken, Trampolin.

Opa und Oma würden sich freuen, sagte Franziska. Helga war Familienmensch durch und durch, die Vorstellung, eine Urenkelin in ihrer Nähe zu haben, erfüllte sie mit Aufregung. Und Willi, dem, weil er nicht mehr im Garten arbeiten konnte, die Zeit lang wurde, freute sich auf Abwechslung: Sophia beim Spielen, Franziska beim Gärtnern zuzuschauen; Besuche, Leben im Haus. Und es wäre dann immer einer da. Er war nicht gerne allein, fürchtete, wenn Helga und Susanna gleichzeitig unterwegs waren, Helga beim Tanzen, Susanna bei den Eseln. Fiel Willi hin, kam er nicht mehr alleine hoch.

Ihre Mutter, fuhr Franziska fort, habe vorgeschlagen, dass sie nach unten zieht, wir könnten also unter dem Dach wohnen. Susanna war es nicht leichtgefallen, sich von drei auf eineinhalb Zimmer zu verkleinern, aber sie war eben Mutter, und ein wenig half bei diesem Opfer, dass ihr Labrador Paula, »die alte Heugeige«, wie Helga sie nannte, mit ihrem wackligen Geläuf kaum mehr die Treppe hochkam. So eine Terrassentür hatte gewiss ihre Vorteile, besonders um sieben in der Früh, wenn man einen Hund besaß, der nicht mehr gut Treppen steigen konnte und dreißig Kilogramm wog. Was musste ihre Mutter Paula auch immer Hundekekse zustecken! Damit musste Schluss sein.

***

»Da rauf?« Entsetzt schaute mich der Möbelpacker an. Steil schlängelte sich der Weg den Hügel hinauf. Als er drinnen die steile Treppe sah, mit hölzernem Geländer, niedrigen Decken und 180-Grad-Kehren, setzte er sich hin. »Bis unters Dach?«, fragte er. Ich fuhr dann mal Bier und Brezen kaufen.

Und so ging der Tag dahin, vom Wagen zum Haus. Pause. Durch die Eingangstür, den Wilden Wein streifend. Weiter in den Flur, Rechtsschwenk, auf die Treppe, die Rücken gebeugt. Pause im ersten Stock, neben Bücherstube und Damenzimmer, gegenüber von Willis Zimmern. Die Möbel wieder auf den gekrümmten Rücken, hoch in die Dachwohnung, fluchend über die kleine Schwelle im Türrahmen. Immerhin, das größte Möbelstück durfte im ersten Stock bleiben: das Sofa, unser Beitrag fürs gemeinschaftliche Wohnzimmer, der bei Helga und Susanna kreischendes Gelächter ausgelöst hatte, und von dem Willi, aus guten Gründen, noch nichts ahnte. Sofa war das falsche Wort für dieses Ungetüm, selbst der Verkäufer hatte es nicht so genannt, er nannte es erst »Kissenlandschaft«, später »Wohlfühloase«, schließlich, unvergessen, »eine Elementgruppe, die die Schwerkraft überwindet und pure Leichtigkeit freisetzt«. Und da wir genau das im Wohnzimmer wollten, die Schwerkraft überwinden, Toben, Klettern und Übereinanderliegen, hatten wir zugeschlagen. Eine Investition, die wir nie bereut hatten, war es doch während der Schwangerschaft unser liebster Ort, den wir am Wochenende nur verließen, um mal in die Küche, aufs Klo oder Gassi zu gehen. Das Sofa war mit Samt und Velours überzogen, die Grundfarben waren orange und lindgrün, einige der Kissen geblümt, Millefleurs, Gelb, Grün, Orange, Gold, Blau, Braun, Lila, Violett, alle Farben, nur eine einzige war nicht darin verarbeitet: Weiß. Also die Farbe von Willis Sofa, das bestens geeignet war, um darauf mit gespreizten Fingern einen Fünf-Uhr-Tee zu nehmen, und das nun weichen musste.

Abend, endlich alles oben, ich saß auf dem Balkon unserer neuen Küche, in der Hand eine Flasche Bier, jeder Knochen erinnerte mich daran, dass ich auch schon siebenundvierzig war. Von unten hörte ich einen aufgeregten Mix aus Stimmen, Franziska, Helga, Susanna, Willi, dazwischen Sophias Quietschen. Das sollte also das Hintergrundrauschen meines neuen Lebens werden. »Es wird schon gut werden«, sagte ich mir und hielt das kühlende Glas gegen meinen Daumen, der mir übelnahm, dass ich ihn zwischen Wand und Kühlschrank platziert hatte. Da kam von unten Franziska hochgelaufen, das Gesicht in tiefer Sorge.

»Opa hat das Sofa gesehen.«

4

Es knirscht

»… und warum es das auch muss«

In einer perfekten Welt, sagte mir mal eine kluge Frau, die seit Jahrzehnten die Menschen erforscht, in einer perfekten Welt wären wir alle allein. Solch eine Mühe, diese Welt mit anderen zu teilen, solch eine Mühe, unseren Tag mit anderen in Einklang zu bringen. Die einen mögen dies, die anderen das; und am Ende tust du, was du nie wolltest. Wie schön, träumte die Frau, eine Anthropologin, wie schön wäre es, wir stünden in der Früh auf und könnten einfach tun und lassen, was wir wollen.

Und sie hat recht. Es ist nicht leicht, sich Welt und Tageslauf mit Fremden zu teilen; doch weit schwerer ist es, ein Haus zu teilen, Türklingel und Briefkasten, Aufgang und Garten, Eingang und Garderobe, Speicher und Keller, Treppe und Wohnzimmer, Sofa und Waschmaschine. Du musst nicht nur den Tag, du musst dein ganzes Leben mit anderen in Einklang bringen.

Und so war vor dem Einzug – bei aller Vorfreude – in uns ein Unbehagen aufgestiegen, erst im Bauch, dann im Kopf. Nur Willi und Sophia hatte es nicht beschlichen, die beiden mussten wegen ihres Alters in nichts zurückstecken.

Susanna beschlich das Gefühl zuerst. Ihr Blick hatte sich verdüstert, und er färbte sich schwarz, wenn sie ihr Hab und Gut aus ihrer Dachwohnung ins Erdgeschoss trug. Wie lange sie dafür brauchte! Lange Wochen trug sie ihre paar Dinge herab. Ich konnte das nicht verstehen. Wir wollten doch den rauen Sisal rausreißen, der Sophia die kleinen Knie aufreißen würde, wenn sie in einigen Monaten das Krabbeln lernte. Und wir wollten Streichen, ihr Zimmerchen einrichten, die ersten Strampler und Lätzchen einsortieren. Wir warteten und warteten, und ich begann, den Kopf zu schütteln, bis ich sie eines Tages bei einem unserer Besuche vor ihren Sachen sitzen sah. Vor ihren Puppensachen, den Stoffen, dem Echthaar und den Porzellanköpfen, aus denen sie einst so erfolgreich Kinderspielzeug gefertigt hatte und die sie nicht verkaufen oder wegwerfen konnte, als ihr Geschäft zugrunde gegangen war; vor ihren Büchern über Architektur, die sie sich gekauft hatte, als sie plante, ihr Traumhaus in Andalusien zu bauen, mit Blick aus der Küche über das rotgoldene Tal. Bücher, die Jochen ihr geschenkt hatte, Architekt, die zweite Liebe in ihrem Leben, dessen Herz vor elf Jahren einfach aufgehört hatte zu schlagen, er war doch nur Joggen …

Ich sah es und verstand. Susanna brauchte die lange Zeit nicht zum Einräumen, sondern zum Loslassen. Nicht einmal die Hälfte würde sie in der neuen Bleibe unterkriegen. Auch für sie begann ein neues Leben, ein neues Heute. Ihr altes Heute war dabei, sich vor ihren Augen in ein Gestern zu verwandeln. Und ihr altes Gestern, das in den Kisten vor ihr lag, in ein Vorgestern, verräumt, im Keller, auf einem stählernen Regal, aus dem Alltag entfernt, es fühlte sich an, als verschwände es endgültig in der Vergangenheit. Es waren nicht nur Kisten, die Susanna tragen musste, für uns tragen. Wie schwer es wog!

Von Helgas Sorgen erfuhren wir über Umwege. Jeden Sommer feiern die fünf, sechs Häuser um uns herum ein kleines Fest. Ein Grill wird vor die Garage geschoben, Biertische aufgestellt, eine Wanne mit Eis und Flaschen gefüllt, die Hunde heben die Nasen und winseln vor den Gartentüren, und alle kommen mit ihrem Geschirr, ihren Salaten und Steaks heran, im Abendlicht wird geplaudert, während der blauen Stunde gelacht und im Mondschein die letzten Flaschen geleert und wortreich die Welt neu geordnet.

Wie es denn so sein würde, mit einer Generation mehr unterm Dach, fragte ein Sitznachbar.

»Ich weiß nicht«, sagte Helga. »Es ist eine Umstellung. Aber man muss eine junge Familie ja unterstützen.« So sah sie es. Zu uns hatte sie das nie so gesagt, vielleicht, weil wir sie nie gefragt hatten.