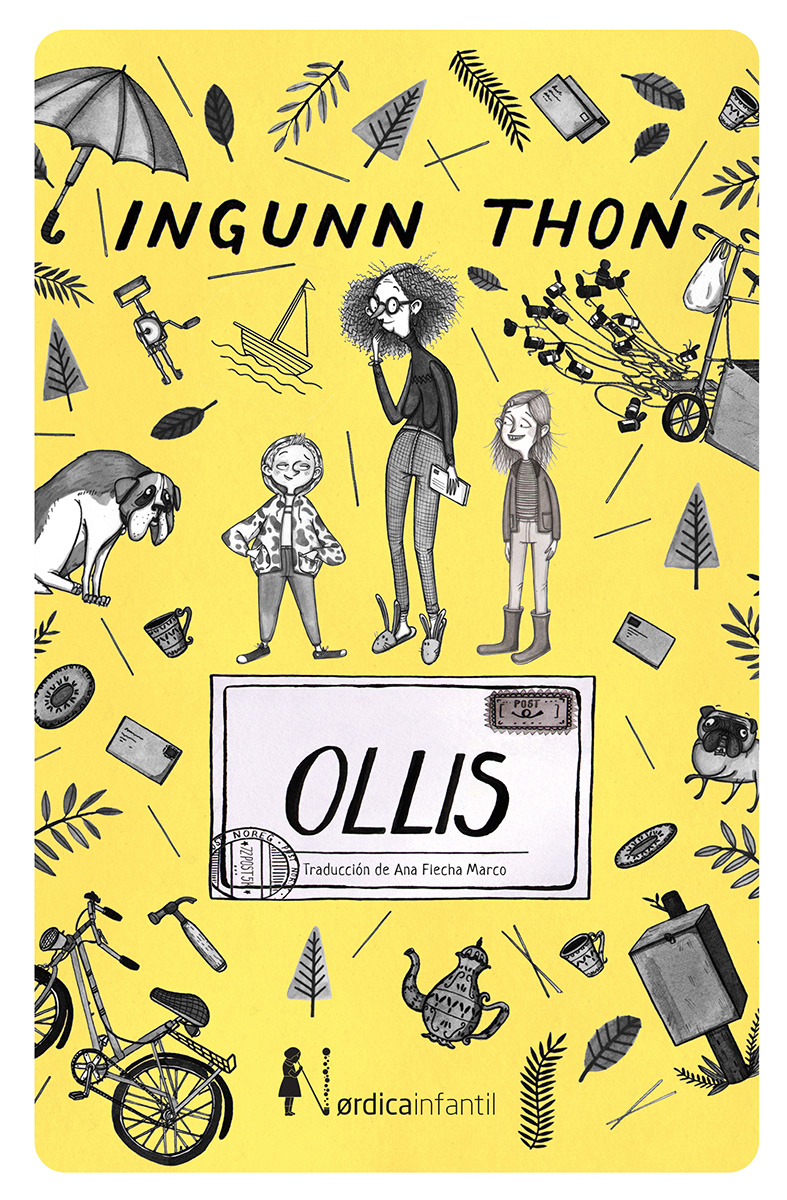

Título original: Ollis

© Del texto: Ingunn Thon

© De las ilustraciones: Nora Brech

First published by Samlaget, Oslo 2017

Published in agreement with Oslo Literary Agency

© De la traducción: Ana Flecha Marco

Edición en ebook: marzo de 2021

© Nórdica Libros, S.L.

C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B

28044 Madrid (España)

www.nordicalibros.com

ISBN: 978-84-18451-05-8

Corrección ortotipográfica: Victoria Parra y Ana Patrón

Composición digital: leerendigital.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ollis

Oda Lise Louise Ingrid Sonja; conocida como Ollis por sus amigos, tiene diez años. Es tímida, vergonzosa y algo asustadiza, pero, con una imaginación portentosa, es capaz de inventar un cepillo de dientes a partir de un batidor. Y también es la propietaria de un paraguas brillante muy útil para leer por la noche debajo de las sábanas.

Oda Lise Louise Ingrid Sonja; conocida como Ollis por sus amigos, tiene diez años. Es tímida, vergonzosa y algo asustadiza, pero, con una imaginación portentosa, es capaz de inventar un cepillo de dientes a partir de un batidor. Y también es la propietaria de un paraguas brillante muy útil para leer por la noche debajo de las sábanas.

En una de sus salidas al bosque, descubre un buzón amarillo. En su interior, una carta dirigida a ella que cambiará su vida por completo. Le llevará a iniciar un viaje en el que se enfrentará a sus propios miedos y en el que se desilusionará, pero encontrará el afecto donde menos lo esperaba.

Índice

Portada

Ollis

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Promoción

Sobre este libro

Créditos

Si te ha gustado

Ollis

te queremos recomendar

Jérôme Lindon.

El autor y su editor

de Jean Echenoz

Todo arranca un día de nieve en París, en la calle de Fleurus, el 9 de enero de 1979. He escrito una novela, es la primera, no sé que es la primera, no sé si voy a escribir más. Todo cuanto sé es que he escrito una y que, si pudiera encontrar un editor, estaría bien. Si ese editor pudiera ser Jérôme Lindon, estaría mejor aún, claro, pero no es cosa de andar soñando. Una editorial demasiado seria, demasiado austera y rigurosa, quintaesencia de la virtud literaria, demasiado para mí, ni siquiera merece la pena intentarlo. Así que le mando el manuscrito por correo a unos cuantos editores, que lo rechazan todos. Pero sigo, insisto y, en el punto al que he llegado, poseedor de una colección casi exhaustiva de cartas de rechazo, me he arriesgado la víspera a dejar un ejemplar de mi manuscrito en la secretaría de Les Éditions de Minuit, calle de Bernard-Palissy, sin hacerme la mínima ilusión, solo para completar la colección. Y, como no me hago ilusiones, sigo inundando de ejemplares a unos cuantos editores, cada vez menos, a quienes aún no les he propuesto el asunto.

Así que es un día de nieve, a primera hora de la tarde. Acabo de dejar otro ejemplar —he hecho unas veinte fotocopias, me ha salido bastante caro, debo decir que, en ese momento, ando sin blanca— en la sede de una editorial que en la actualidad ha desaparecido más o menos y cuyo principal interés reside en estar en la calle de Fleurus, en una casa donde vivió Gertrude Stein. Salgo, voy por la calle de Fleurus camino de los jardines de Le Luxembourg, y veo llegar a Madeleine, que me dice que Jérôme Lindon me ha llamado por teléfono a casa a última hora de la mañana, que por lo visto mi manuscrito le interesa, que quiere que lo llame lo antes posible. Son las cuatro de la tarde.

Ya he dicho que por entonces ando sin blanca, sin ninguna actividad remunerada, y ese mismo día a las cinco he quedado con una persona que podría contratarme por las inmediaciones de la plaza de L’Italie. Tenemos en esa época un 4L, vivimos en Montreuil, Madeleine me deja el 4L y se va a Montreuil en metro.

En la plaza de L’Italie llamo a Les Éditions de Minuit desde una cabina. Me sale una señora amable que parece al tanto del asunto. No cuelgue, me dice, lo pongo con el señor Lindon, presidente y director general de Les Éditions de Minuit. Eso es lo que me dice, sus propias palabras, y yo no cuelgo. Luego lo oigo, a él, que me habla en el acto de mi manuscrito, que me hace un par de preguntas, sé que me pregunta qué edad tengo. Treinta y un años, le digo. Muy bien, dice él. El problema, digo, es que tengo una cita de trabajo a las cinco, pero puedo intentar moverla. De ninguna manera, me dice, vaya tranquilo a su cita y luego pásese por la editorial. La cita profesional no fue demasiado mal, en realidad no estoy del todo centrado cuando contesto a las preguntas, pero, a fin de cuentas, parece ser que me contratan.

A eso de las seis, aparco el coche al final de la calle de Rennes. La señora del primer piso, la misma seguramente que me cogió el teléfono, me dice que el señor Lindon me está esperando en su despacho. Subo.

De ese primer encuentro tengo un recuerdo tan confuso como exacto. Estoy aterrado. El señor Lindon es un hombre delgado, de estatura elevada y morfología enjuta, rostro alargado y austero, pero sonriente, aunque no siempre tan sonriente, mirada aguda; en resumen, es un hombre que intimida mucho este que me está hablando de mi novela con entusiasmo, y yo no contesto nada, no entiendo en absoluto ese entusiasmo. Me hace unas cuantas preguntas sobre mi vida, me da miedo decir solo bobadas y apenas si contesto. Le gusta a usted Robbe-Grillet, claro, me dice con tono de evidencia, como si mi libro fluyera, por descontado, de esa influencia. Asiento de forma elíptica, sin confesarle que de Robbe-Grillet no he leído más que Las gomas hace unos quince años. Me parece que todo esto no dura mucho, seguramente no más de media hora.

Hacia el final de la conversación me mira de forma rara, con una sonrisita y moviendo la cabeza como si se hubiera imaginado de otra forma al autor de la novela y no a este pánfilo mudo y ruborizado que apenas se atreve a mirarlo. Empiezo a temerme que, al decepcionarlo mi persona, recapacite su decisión. Por lo demás ¿acaso ha tomado siquiera esa decisión? Parece que sí, porque al final de la entrevista me alarga tres ejemplares de un contrato de edición para que los firme. Los firmo sin leerlos, lo más deprisa que puedo, no vaya a ser que cambie de opinión.

Salgo contrato en mano, no son las siete, el Monoprix de la calle de Rennes todavía está abierto y me apresuro a entrar. Como no tengo la menor intención de doblar este contrato para metérmelo en el bolsillo ni de alterar en forma alguna este valiosísimo documento, compro una carpeta de cartón, en que lo introduzco con mil cuidados. Vuelvo a Montreuil. Al abrir la puerta de casa, veo a Madeleine al teléfono. Al tiempo que le indico por señas que no deje de hablar, abro la carpeta de cartón, le enseño el contrato, sonreímos.

Los siguientes días vuelvo a ver unas cuantas veces al señor Lindon, almorzamos juntos incluso, no puedo creer ni lo que veo ni lo que oigo, yo almorzando con este buen señor, así que como muy poco, teniendo mucho cuidado de portarme bien en la mesa. No me comenta casi nada de mi texto, salvo unos pocos errores: el consabido «après que» seguido de indicativo, un «déjà» en el que me como sistemáticamente el acento grave, otras coladuras de poca monta. Sigo sin decir casi nada, el que habla es él.

Llama mucho por teléfono a casa por las mañanas, casi a diario, muy temprano para mí, que pocas veces me levanto antes de las nueve o las diez. Le contesto a trancas y barrancas siempre que llama, estoy tan intimidado que aprieto el auricular en la mano con todas mis fuerzas, con tanta fuerza a veces que me da miedo romperlo. Pero, por lo general, y una vez más, es él quien habla, y yo escucho. Un día en que nos vemos en su despacho, me propone algo sorprendente: Dígame, ¿no cree que podría ponerse otro nombre de pila para esta publicación? Lo miro sin contestar. Es que, dice, sabe usted, cómo lo diría yo, hay algo así como un hiato en su nombre. Sigo sin decir nada, reconozco que no deja de tener razón, pero me limito a preguntarme: ¿Pierre Echenoz? ¿Jacques Echenoz? ¿Alfred Echenoz? Es cierto que quizá sonase mejor, pero, la verdad, no me esperaba esta pregunta, me quedo mirándolo. Mi apellido y mi nombre son como son, bien lo sé, pero creo que preferiría seguir con ellos. Por otra parte, entiendo lo que quiere decir, no anda errado en lo que a la eufonía se refiere, pero cambiar de nombre de pila no deja de ser una cosa muy gorda, no se hace así como así. Como nunca me había planteado ese problema, sigo sin decir nada, mirándolo. Bueno, bueno, dice, no se hable más.

Ollis está en el baño con los ojos cerrados, medio inclinada sobre el lavabo y con los dientes al descubierto en una sonrisa para dejar paso al cepillo. Entreabre un ojo y se mira en el espejo. La tez pálida, el espacio que separa los dientes del pelo encrespado y de color rosa. En realidad es rubia. El rosa no es más que el resultado de uno de sus experimentos fallidos. Digámoslo así: nadie ha conseguido fabricar un champú que deje el pelo limpio durante un mes, pero Ollis lo ha intentado.

Ollis tiene diez años y no puede dormir con la puerta cerrada ni saltar de un columpio en movimiento. Pero sabe convertir una batidora en una máquina para lavarse los dientes. Y eso es lo que ha hecho. Una de esas batidoras pequeñitas con dos varillas, una manivela y una rueda dentada. Se quitan las varillas y se pone el cepillo. Hay que darle a la manivela, claro, pero al hacerlo el cepillo da vueltas como una hélice y saca brillo a los dientes por delante y por detrás. Hasta el dentista del colegio está impresionado.

Ollis escupe en el lavabo y deja a un lado la máquina. Sale del baño y cruza el pasillo. Pasa por delante de la puerta del cuarto de su madre, de donde cuelga un cartelito azul de cerámica que dice «Elisabeth»; por delante de la puerta de su hermano pequeño, en la que hay tres letras grises de tela con relleno de cojín: I-A-N, y por delante de su propia puerta. El nombre de Ollis es tan largo que tapa la puerta entera, rodea el marco y llega hasta la pared. Está escrito con clips de distintos colores. «Oda Lise Louise Inger Sonja Haalsen», dice. Así es como se llama en realidad, pero casi nadie lo sabe. En el pueblo todo el mundo la llama Ollis.

Cuando se dispone a bajar las escaleras, Ollis se encuentra con su madre, que sube a toda velocidad. Su madre fue quien le puso un nombre tan largo a Ollis. Ollis se llama así por cinco mujeres que, por distintos motivos, fueron relevantes en la historia de Noruega. A su madre le importan esas cosas.

Ahora sube al galope las escaleras con Ian en brazos y el albornoz rojo abierto.

—Buenos días —dice la madre de Ollis y se tropieza con el albornoz que se agita en el aire—. ¡Ay! —exclama y se agarra a la barandilla.

Ollis mira a su madre y levanta una ceja.

—Ya lo sé —dice su madre y le pasa a Ian para así atarse el cinturón del albornoz—. Pero no puedo con todo.

Ian solo tiene cinco meses, lo que quiere decir que de alguna manera aún no está hecho del todo.

Pero algo es. Una especie de cosa que come, llora y se tira pedos. Aun así, a Ollis le cae bien. Tiene pensado que sea inventor, no más que ella misma, pero sí lo suficiente. Así podrán formar un equipo de inventores de ensueño y llamarse Haalsen & Haalsen y tal vez ganar premios en Alemania y en China o en otros países en los que se puedan ganar premios. Pero para eso aún queda un tiempo. Y por ahora Ian solo es una cosa que come, llora y se tira pedos.

—Puedo cambiarle yo —dice Ollis y se da media vuelta para subir las escaleras.

—No, no —dice su madre y vuelve a coger a Ian en brazos—. Has sido muy buena y te estás portando muy bien últimamente —afirma y le despeina la melena, que se le queda aún más encrespada que antes—. Ve a desayunar tranquila —le dice y sube trotando los últimos escalones.

Ollis se queda allí quieta, mirando hacia abajo. Oye un tintineo de tazas y vasos y un leve tarareo.

Einar es el padre de Ian. Se vino a vivir a casa justo después de Año Nuevo. Ollis no lo conoce mucho. Solo sabe que se pone colorado a menudo, que todo le da alergia y que le preocupa mucho que todo esté siempre ordenado. Y entonces levanta a Ian muy alto y le dice: «¿Quién es? ¿Es papá?». Cuando hace eso, a Ollis le parece tan tonto que se marcha de allí. Einar dice que Ollis también puede llamarlo papá, pero no tiene sentido. Ollis ya tiene su propio papá. Se llama Borge. Ollis lo llama papá Borge, pero nunca ha vivido con ella y su madre.

«Vale —piensa Ollis—. Voy a contar hasta cinco. Si Ian se ríe antes de que llegue al cinco, me libro de bajar a la cocina. Uno. Dos. Tres. —Ollis estira el cuello y se concentra en escuchar lo mejor que pueda, pero solo oye el agua del grifo y a su madre, que parlotea—. Cuatro. Cuatro y medio. Cuatro y tres cuartos. —Ollis mira hacia el piso de arriba—. Cinco». Nada de risas. Ollis suspira y baja despacio las escaleras, cruza el pasillo y entra en la cocina.

—¡Hombre! ¡Hola, Ollis! ¿Quieres un bollis?

Einar está junto a la mesa de la cocina y agita la cesta del pan. Ollis preferiría marcharse, pero tiene que comer algo, así que dice que no con la cabeza y se sienta. Einar sonríe. Demasiado, piensa Ollis. Casi no le cabe la boca entre la nariz y el mentón. Como de costumbre, tiene las gafas llenas de salpicaduras de grasa y huele a una mezcla extraña de antimosquitos y café. No ese olor tan rico del bote de café en polvo, sino el de las tazas que llevan todo el día en la encimera. Einar pone una mueca que seguro que a él le resulta divertida y le acerca tanto la cesta que Ollis tiene que echarse hacia atrás para que no le dé en la cara.

—¿No quieres un bollo? ¡Pues vaya rollo!

Ollis niega con la cabeza y se estira para alcanzar una rebanada de pan.

—Bueno, pues más para mí —dice él y se ríe con su risa tonta, que solo se compone de dos cacareos. Demasiado aguda. Como una risa de mujer.

«A ver si viene pronto mamá», piensa Ollis y mira hacia la puerta de la cocina.

—Bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? Es fin de semana —pregunta Einar.

Ollis se encoge de hombros y se acerca el queso. Corta unas cuantas lonchas lo más rápido que puede.

—¿Eh? ¡Eres una mujer librrre! —exclama Einar y tamborilea con los dedos en la mesa.

Ollis detesta que diga que es una mujer. Tiene diez años. Es una niña. Quiere poner los ojos en blanco, mirarlo con desconfianza, lo que sea con tal de que se calle la boca. Ojalá se atreviera a llevarse el pan y marcharse, pero se queda sentada. Entonces, por fin oye que se abre la puerta del baño de arriba. La madre de Ollis baja con su particular paso firme las escaleras, cruza el pasillo y entra en la cocina con Ian en brazos. Rodea la mesa y le da un beso a Einar. Él se vuelve a reír con su risa boba de mujer.

—¿Es papá? —le dice a Ian con una sonrisa demasiado grande. A Ollis se le nubla el pecho. Una niebla muy cerrada que lo llena todo, del estómago a la garganta. Tanto que ya no queda espacio para los pulmones y le cuesta respirar.

—Me voy —dice Ollis y sale con estruendo al pasillo.

—Vale, adiós —cacarea su madre.

Ollis se enfunda las botas de agua y coge el anorak rojo y la mochila gris de encima del zapatero de la entrada. Pero entonces se detiene un momento. En la cara interna de la tapa pone «Soldado Borge». La mochila se la dieron a papá Borge cuando hizo el servicio militar. Como de costumbre, Ollis pasa la mano por el nombre, después cierra la tapa y sale por la puerta.