Die unheimliche Macht der geheimen Worte – die bewegende Geschichte des Rotwelsch

Sie hinterließen geheime Zeichen, um den Nachfolgenden anzuzeigen, wo man willkommen war und wo nicht. Und sie benutzten einen geheimen Code, um auf der Straße zu überleben. Man nannte sie Vagabunden, Ausgestoßene, fahrendes Volk. Ihre rätselhafte Sprache, das Rotwelsch, hat Martin Puchner schon in den siebziger Jahren als Kind in der fränkischen Provinz fasziniert. Viel später, als Professor in Harvard, wird er diesen Code als Wissenschaftler erforschen – und erkennen, dass auch seine eigene Familie mit dieser Sprache auf unheilvolle Weise verbunden ist. Ein bewegendes und anrührendes Buch über die unheimliche Macht der Worte – und ein dunkles Familiengeheimnis.

Martin Puchner, geboren 1969 in Erlangen, ist Literaturwissenschaftler, er studierte an der Universität Konstanz, an der Universität Bologna und an der University of California – 1998 an der Harvard University promoviert, bis 2009 an der Columbia University beschäftigt. Seither lehrt er Englisch und Komparatistik in Harvard und leitet dort außerdem die Theaterausbildung. 2017 erhielt er ein Guggenheim Fellowship und 2018 den Berlin Prize. Puchner ist Herausgeber der renommierten Norton Anthology of World Literature. Zuletzt erschien Die Macht der Schrift. Wie Literatur die Geschichte der Menschheit formte (2019).

Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de

Martin Puchner

DIE

SPRACHE

DER

VAGABUNDEN

Eine Geschichte des Rotwelsch

und das Geheimnis meiner Familie

Aus dem Englischen

von Matthias Fienbork

Siedler

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel The Language of Thieves bei W. W. Norton & Company, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2020 by Martin Puchner

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021

Siedler Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Veröffentlicht nach Vereinbarung mit dem Autor,

vertreten durch BAROR INTERNATIONAL, INC.,

Armonk, New York, U.S.A.

Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München,

nach einer Vorlage von Dan Mogford

Umschlagabbildung: © Getty Images/Keystone Features/Stringer

Satz: Leingärtner, Nabburg

Repro: Reproline mediateam, München

ISBN 978-3-641-28232-5

V002

www.siedler-verlag.de

Meinem Vater zum Gedenken

Inhalt

Einleitung: Sprachspiele

1 Tarnnamen

2 Das Buch der fahrenden Bettler

3 Ein Bild kommt zum Vorschein

4 Das Rotwelsch-Erbe

5 Der König der Vagabunden

6 Der Bauer und der Richter

7 Ein Dachboden in Prag

8 Als Jesus Rotwelsch sprach

9 Fellöfchespra für Erwachsene

10 Geschichte eines Archivars

11 Anklage in Hikels-Mokum

12 Der fehlerhafte Sternenbanner

13 Dein Großvater wäre stolz auf dich

14 Rotwelsch in Amerika

15 Das Gelächter des Jenischen

Danksagung

Anmerkungen

Bildnachweis

Einleitung

Sprachspiele

Sie kamen aus dem Nichts, seltsame Gestalten, Säcke über der Schulter, in langen Mänteln, die ihre ursprüngliche Farbe verloren hatten. Wenn es regnete, stanken sie und wurden von meiner Mutter nicht hereingelassen. »Ich weiß, was ihr wollt. Einen Moment, ich bin gleich wieder da.« Ich blieb in der Nähe der Eingangstür und hörte Geklapper aus der Küche, wo meine Mutter belegte Brote schmierte, viel Butter und Aufschnitt, sie wusste, was ihnen schmeckte. Mit einem Teller und einem Glas Wasser kehrte sie zurück. »Bitte!« Sie blieb auf der Schwelle stehen, als wollte sie das Haus bewachen, und versuchte, ein Gespräch mit den Männern zu führen. Doch die starrten nur auf ihre Brote und wichen ihrem Blick aus. Ich verstand sie kaum, weil sie einen fremden Dialekt sprachen und Wörter benutzten, die ich noch nie gehört hatte. Wenn die Männer fertig waren, nahm meine Mutter den leeren Teller entgegen und schloss die Tür, erleichtert, dass alles vorbei war. Ich lief zum Fenster, um noch einen letzten Blick von den Männern zu erhaschen, bevor sie im nächsten Moment verschwunden waren.

»Was sind das für Leute?«

»Sie haben kein Zuhause. Sie bekommen bei uns etwas zu essen.«

Nun ja, das hatte ich gesehen. Aber ich wollte wissen, warum sie kein Zuhause hatten, warum sie bei uns etwas zu essen bekamen und warum sie eine so eigentümliche Sprache sprachen.

Das war im Nürnberg der frühen Siebziger. Wir wohnten in einem kleinen Reihenhaus, in einem ruhigen Viertel. Die meisten Häuser stammten aus den Fünfzigern, denn die Stadt war im Krieg weitgehend zerstört und dann rasch und planlos wiederaufgebaut worden. Trotz Burg und Altstadt war Nürnberg eine Industriestadt mit einer großen Arbeiterschaft, zu der inzwischen auch Arbeitsmigranten aus Italien, Griechenland und der Türkei zählten. Einige wohnten auf der anderen Seite eines Parks in der Nähe, und nachdem ein paar ältere Jungen mich verprügelt hatten (es war nichts Ernstes), bat mich meine Mutter, den Umgang mit diesen Kindern zu meiden und mich nicht allzu weit von unserer Wohngegend zu entfernen.

Wie kam es, dass diese mysteriösen Männer, wie von unsichtbarer Hand geleitet, den Weg zu unserem Haus fanden? Später brachte mir mein Vater einige Worte ihrer Sprache bei. Stinker stand für Scheune, Schul für Gefängnis, und die Sprache hieß Rotwelsch. Welsch? Gab es ein Welschland? Und warum Rot? Waren es Kommunisten? Das Ganze klang, als hätte sich ein Kobold einen Spaß gemacht und mit Wörtern herumgespielt und sie verfremdet. Ich fragte meinen Vater, denn ich ahnte, dass er mir mehr über diese Männer und ihre Sprache würde erzählen können. »Es sind Reisende«, sagte er. Ich verstand nicht. »Wo reisen sie denn hin?« »Sie sind Landfahrer, auf der Flucht nach nirgendwo.« Eine sonderbare Erklärung, die sich mir in ihrer Rätselhaftigkeit aber einprägte.

Mein Onkel fand heraus, warum diese Leute regelmäßig bei uns vor der Tür standen, denn er entdeckte ein in den Grundstein eingeritztes Zeichen, ein eingekreistes Kreuz. Dieses Zeichen, sagte er, bedeutet, dass man hier etwas zu essen bekommt. Es gebe Dutzende solcher Zeichen. Ein Hammer bedeutet, dass man für Arbeit Essen bekommt, eine Katze, dass dort eine alleinstehende alte Frau wohnt. Senkrechte Striche warnten vor Polizisten, die einen in die Schule steckten.

Ich war fasziniert. Zu meinem großen Bedauern konnte ich noch nicht lesen und schreiben, und wegen meiner Legasthenie erwarb ich diese Fähigkeit auch erst mit knapp neun Jahren. Meine »E«s schauten nach links, meine »L«s standen auf dem Kopf, ich verwechselte einzelne Buchstaben, und wenn ich etwas lesen wollte, flitzten meine Augen hin und her bei dem Versuch, die Wörter in der richtigen Weise anzuordnen. Es war hoffnungslos.

Doch nun zeigte mir mein Onkel Zeichen, die ich ohne Mühe entziffern konnte. Er spürte mein Interesse, malte diese Zeichen auf ein Blatt Papier und brachte mir ein gutes Dutzend bei.

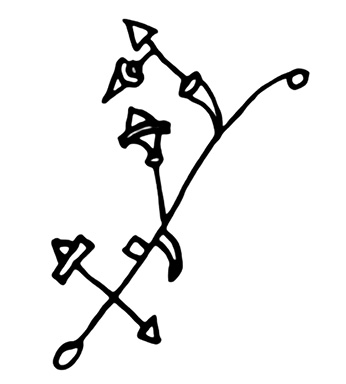

Wappenzinken des M.H., der hier am

22. Dezember 1832 vorbeikam mit zwei Männern

(die beiden senkrechten Striche) und drei Frauen

oder Kindern (drei Kreise), der Pfeil zeigt die Richtung an.

Ich lernte, dass Fahrende diese Zeichen aus Solidarität hinterließen, um einander darüber zu informieren, wo man willkommen war und wo nicht. Es waren praktische Wegweiser. Es gab andere, kompliziertere Zeichen von Fahrenden, die auf diese Weise eine persönliche Signatur hinterließen und von ihren Vorhaben berichteten.1

Für mich erzählten diese Zeichen von einem fahrenden Volk, das sich im Verborgenen bewegte. Neben unserer Welt mit Häusern und Kindergärten (und dem Alphabet) existierte eine zweite Welt, bevölkert von Menschen der Straße, ohne Häuser und Kindergärten, in der völlig anders gesprochen und geschrieben wurde.

Diese Zeichen, sogenannte »Zinken« (abgeleitet aus lat. signum), verwandelten die Welt, meine Welt, in ein Labyrinth aus geheimnisvollen Symbolen – und in ein Rätsel, das ich lösen wollte, wie ein leidenschaftlicher Schatzsucher. Es wurde eine Obsession.

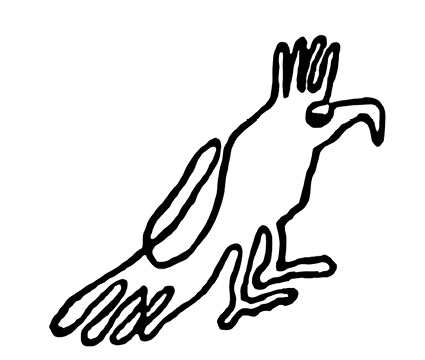

Ich weiß nicht, ob meine Mutter die Zinken an unserem Haus entfernte, denn wir zogen bald weg und ließen die Fahrenden zurück. In unserer neuen Straße sah ich nur einmal einen Fahrenden, einen Scherenschleifer. Ich lief sofort in die Küche und schnappte mir ein paar Messer, ging schüchtern auf den Mann zu, gab ihm die Messer und probierte ein paar Rotwelsch-Wörter aus. Der Scherenschleifer sah mich fragend an und nuschelte etwas. »Er hat mich nicht verstanden«, beschwerte ich mich später. »War wohl ein Zigeuner«, sagte meine Mutter. »Die sprechen eine andere Sprache und bleiben unter sich.« Sie war verärgert wegen des Betrags, den der Mann verlangt hatte, während ich darüber nachdachte, dass das mit den Fahrenden immer komplizierter wurde – verschiedene Gruppen, verschiedene Zeichen, verschiedene Sprachen, und je mehr ich lernte, desto größer wurde meine Verwirrung. Mein Onkel zeigte mir einmal einen Zinken, mit dem der Fahrende allen Eingeweihten verriet, dass er vier Sprachen sprach. Ein anderer hatte einen Zinken in Form eines Papageis gezeichnet, um mit seinem Sprachentalent anzugeben.2

Ein Bildhändler, der vier Sprachen spricht.

Zinken eines redegewandten Gauners.

Später, während meines Linguistikstudiums, schien mir, dass mit diesen Zeichen alles Schreiben begann, dass ihnen das Grundbedürfnis des Menschen zugrunde lag, sich zu verewigen, Spuren zu hinterlassen, denen Wissende folgen konnten.

Für ein Gespräch mit dem Scherenschleifer reichte mein Rotwelsch zwar nicht, aber meine Freunde konnte ich durchaus beeindrucken. Ich behauptete, dass sie Rotwelsch sprächen, ohne es zu wissen. Denn von meinem Onkel hatte ich auch gelernt, dass Rotwelsch auf das Deutsche abgefärbt hatte. Sein Lieblingsbeispiel war der Ausdruck »Saure-Gurken-Zeit«, den ich nicht verstand.3 Was mochten eingelegte Gurken, die so gut schmeckten, mit einer wirtschaftlichen Flaute zu tun haben?

Bei allen Bekannten probierte ich meine »Du sprichst Rotwelsch«-Masche aus, ganz begeistert, dass ich Zugang zu einer geheimen Informationsquelle hatte. Mein Lieblingsausdruck war einen Hasen machen (»weglaufen«), ein Bild, das den Witz dieser Sprache sehr schön zum Ausdruck brachte. Auch deswegen fand ich Rotwelsch so faszinierend: Es klang weltklug, ein wenig zynisch, misstrauisch gegenüber grandiosen Ideen und falschen Worten. Rotwelsch-Sprecher wussten, dass das Leben hart war und ihr Überleben davon abhing, ein verblichenes Zeichen lesen zu können und dann eiligst die Flucht anzutreten. In der Sprache kam eine ganze Lebensart zum Ausdruck.

Mir war klar, dass wir nicht zur Welt der Fahrenden gehörten. Wir waren eine ganz normale bürgerliche Familie, meine Mutter war Volksschullehrerin, mein Vater Architekt. Aber ich hatte das Gefühl, dass mich das Rotwelsche mit der Straße und der Welt der Fahrenden verband, von der niemand sonst etwas wusste, keiner meiner Freunde oder der Freunde meiner Eltern. Sie bemerkten nicht die Geheimzeichen am Straßenrand oder an abgelegenen Bauernhöfen, und sie kannten auch keine Rotwelsch-Ausdrücke – abgesehen von denen, die sie unwissentlich verwendeten. Für mich wurde Rotwelsch unser spezielles Geheimnis. Alle Familien haben ihre eigene Sprache, die Außenstehende nicht verstehen. Unsere Geheimsprache war Rotwelsch.

Hauptquelle allen Wissens über das Rotwelsche war mein Onkel Günter. Er wohnte in München, in einer großen Schwabinger Altbauwohnung, in der mitten im Flur eine Schaukel hing. Die Wohnung wies noch Spuren jener Zeit auf, in der mein Onkel und mein Vater dort in den Sechzigern in einer Art WG gelebt hatten. Es muss ein einziges Kommen und Gehen gewesen sein, nie war klar, wer dort richtig wohnte oder nur für eine Nacht oder einen Monat, Bart tragende Schriftsteller, Grafikdesigner und Gewohnheitstrinker in Cordhose und bunt kariertem Hemd.

Zum Zeitpunkt meiner Geburt wohnten nur noch Onkel Günter und seine Familie dort. Am interessantesten fand ich, neben der Schaukel, das Arbeitszimmer meines Onkels. Allerlei Musikinstrumente hingen an der Wand, Lauten, alte Violinen und Bratschen, hohe Bücherregale waren vollgestopft mit merkwürdigen Nachschlagewerken und Druckschriften. Hauptattraktion war ein von ihm konstruiertes Gestell mit Glasplatte, auf die er Bücher legte, die er dann im Liegen lesen konnte. Ich sehe ihn noch heute, wie er mit seinem roten Rauschebart auf der Couch liegt und seine Erfindung vorführt. Immer war süßer Tabakgeruch im Zimmer, vielleicht wegen der Wasserpfeife, die auf einem Buchregal stand, dazu der Geruch von Pfeifentabak und Zigarillos, die mein Vater gern rauchte.

In diesem Zimmer fanden sich ungewöhnliche Wörterbücher und obskure linguistische Abhandlungen, alte Bücher, die abweisend und zugleich verlockend aussahen. Ihnen verdankte mein Onkel seine Rotwelsch-Kenntnisse. Es war ein mysteriöser Ort, die Quelle all dessen, was an unserer Familie so besonders war, und ihrer eigentümlichen Beziehung zu Fahrenden, die ziellos durch die Welt zogen.

Als ich zwölf war, starb mein Onkel an einem Aneurysma. Ich stellte mir vor, wie er auf seiner Couch lag, über sich ein Rotwelsch-Buch in dem Lesegestell. Er war noch keine fünfzig, sein Tod kam völlig überraschend, die Familie war durcheinander. Aufgeschnappten Gesprächsfetzen konnte ich entnehmen, dass er offenbar nicht in seinem Arbeitszimmer gestorben war, wie ich angenommen hatte, sondern dass er ausgezogen war und woanders gewohnt hatte. Es gab finanzielle Probleme, Erbschaftsprobleme. Mir oder meinem jüngeren Bruder wurde nichts erklärt. Wir waren eine Familie, in der viel geredet wurde, eine gastfreundliche Familie. Meine Eltern gaben regelmäßig Partys und veranstalteten häusliche Konzertabende. Immer hatten wir Besuch, und ich konnte so viele Freunde einladen, wie ich wollte. Doch über schwierige Dinge wurde bei uns zu Hause nicht geredet, stattdessen spielten wir Rotwelsch-Spiele.

Nach dem Tod meines Onkels wollte niemand mehr Rotwelsch spielen. Vielleicht war es zu schmerzhaft, weil es mit seinem Lebensweg und den undurchsichtigen Umständen seines Todes zu tun hatte. Ich selbst war in der Pubertät, andere Dinge beschäftigten mich. Und so trat diese geheimnisvolle und witzige Sprache in den Hintergrund, ein eigenwilliges Hobby, das uns eine Zeitlang in seinen Bann geschlagen hatte.

Aber irgendwie kam mir das Rotwelsche nicht abhanden, und im Rückblick muss ich sagen, dass mich diese Sprache stärker geprägt hat, als mir seinerzeit bewusst war. Sie stimmte mich ein auf die Unterwelt von Wörtern, auf die Umwege von Sprachen. Ich wurde vertrauter mit dem Rotwelschen und erkannte, dass diese Sprache seit dem Mittelalter in Konflikte über Migration und nationale Identität verwickelt war. Nach meiner Auswanderung in die Vereinigten Staaten stellte ich fest, dass mir die Sprache mitsamt ihrer Geschichte in die Neue Welt gefolgt war.

Das größte Rätsel aber war die Frage, woher die seltsame Verbindung zwischen meiner Familie und dieser Geheimsprache rührte. Bald sollte ich herausfinden, dass nicht nur mein Onkel und mein Vater, sondern auch mein Großvater sich intensiv mit dem Rotwelschen beschäftigt hatte. Bei den Recherchen zu dieser Geschichte stieß ich auf Familiengeheimnisse und Ausreden, auf historische Schuld und Versuche, sich dieser Schuld zu stellen.