Buch

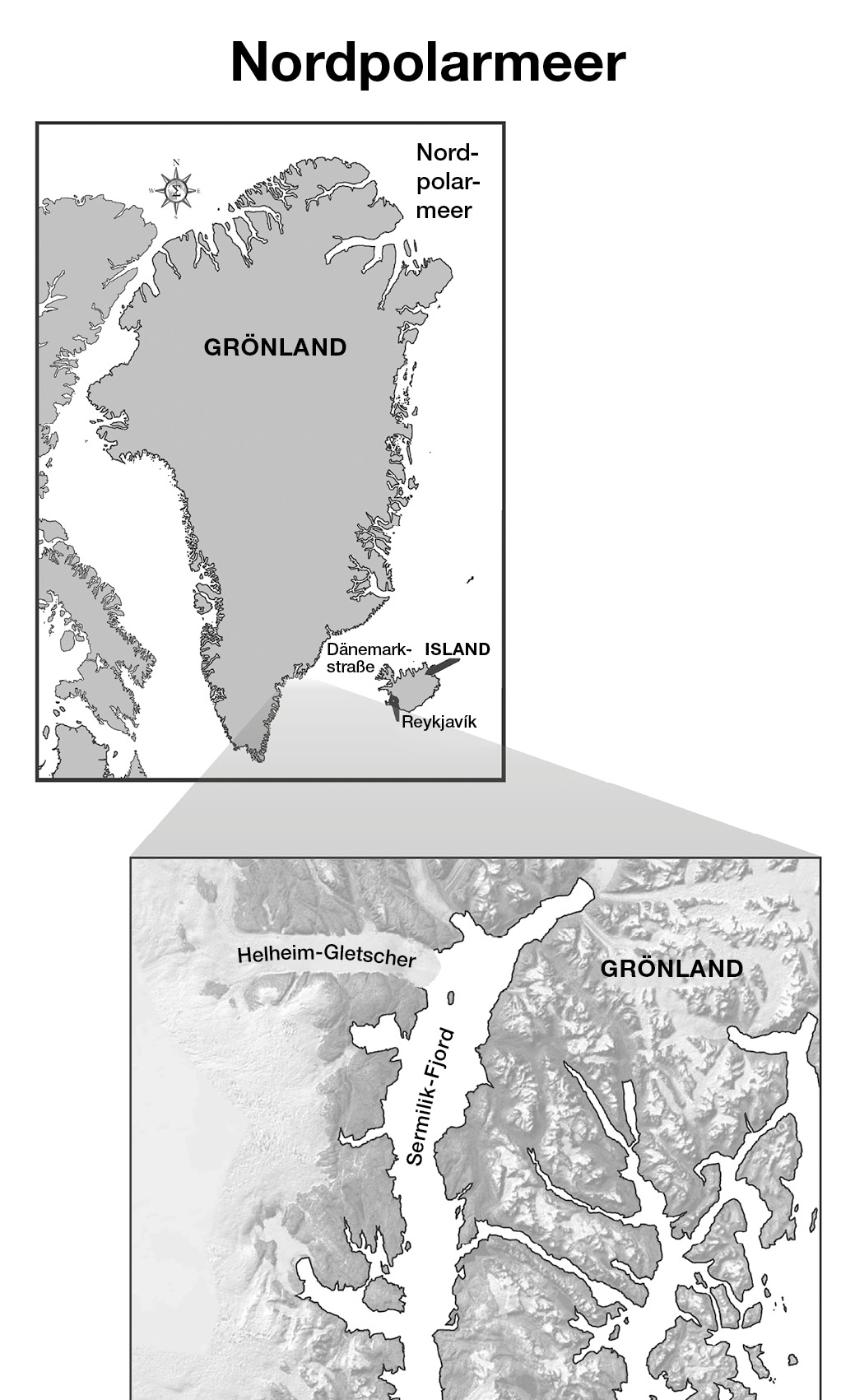

Ein Fund unter Grönlands Eispanzer führt das Team der Sigma Force auf eine abenteuerliche Reise in die mythologische griechische Unterwelt. Eine mechanische Karte und eine seltsame Apparatur beschreiben den Weg. Doch hier handelt es sich um weit mehr als eine archäologische Schatzsuche. Kaum hat die Sigma Force mit der Expedition begonnen, wird das Team von Unbekannten attackiert. Was suchen die Angreifer? Und wer kann sie aufhalten? Wenn es jemand schafft, dann die Agenten der Sigma Force!

Autor

Der New-York-Times-Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.

Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:

Sigma-Force:

Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Feuerflut, Mission Ewigkeit, Das Auge Gottes, Projekt Chimera, Das Knochenlabyrinth, Die siebte Plage, Die Höllenkrone, Auftrag Tartarus

Tucker Wayne:

Killercode, Kriegsfalke

Die Bruderschaft der Christuskrieger:

Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des Blutes

Außerdem:

Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Das Flammenzeichen, Operation Amazonas, Das Blut des Teufels, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels

Besuchen Sie uns auch auf

www.facebook.com/blanvalet und

www.twitter.com/BlanvaletVerlag

James Rollins

Auftrag Tartarus

Roman

Aus dem Englischen von

Norbert Stöbe

Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Last Odyssey (Sigma Force 15)« bei William Morrow, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe © 2020 by Jim Czajkowski

Published in agreement with the author,

c/o Baror International, Inc. Armonk, New York, U. S. A.

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022

by Blanvalet Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign,

unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com

(Evgeniia Litovchenko; gestaltkreatif; d1sk;

Kerstin Schoene; jadimages; iulias)

Redaktion: text in form / Gerhard Seidl

HK · Herstellung: sam

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-27050-6

V001

www.blanvalet.de

Für Leser allerorten, die noch immer auf bedruckten Seiten nach vergessenen Welten und tieferen Wahrheiten suchen. Danke, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet.

Die Geschichtsschreibung ist ständig im Fluss. Die Darstellung von Ereignissen hängt vom jeweiligen Standpunkt ab. Häufig schreibt der Sieger die Geschichte und münzt Mythen in Fakten um.

Nehmen wir beispielsweise die beiden großen Epen Homers – die Ilias und die Odyssee –, zwei Versdichtungen über den Trojanischen Krieg und dessen Nachspiel. Man nimmt an, dass diese Werke im achten Jahrhundert vor Christus entstanden sind, wenngleich die meisten Historiker bezweifeln, dass Homer je gelebt hat. Der Name Homer war vermutlich nur ein zweckmäßiges Pseudonym für die vielen Barden, die diese turbulente Geschichte von Göttern und Ungeheuern vortrugen.

Doch inwieweit beruhen diese beiden Epen auf historischen Ereignissen, und wie viel davon ist frei erfunden?

Jahrhundertelang bezweifelten Historiker sogar die Existenz Trojas – der großen Stadt, die von den Griechen belagert und mithilfe des Trojanischen Pferds erobert wurde, wie in der Ilias berichtet wird. Troja galt als mythischer Ort, als eine von Homer zum Leben erweckte Erfindung. Im späten neunzehnten Jahrhundert führte dann der deutsche Amateurarchäologe Heinrich Schliemann auf einem großen Hügel namens Hisarlik Grabungen durch und legte die Überreste einer großen Stadt frei. Erst viele Jahre später wurde der verschüttete Gebäudekomplex als Troja identifiziert.

Und so wurde aus dem Mythos Geschichte.

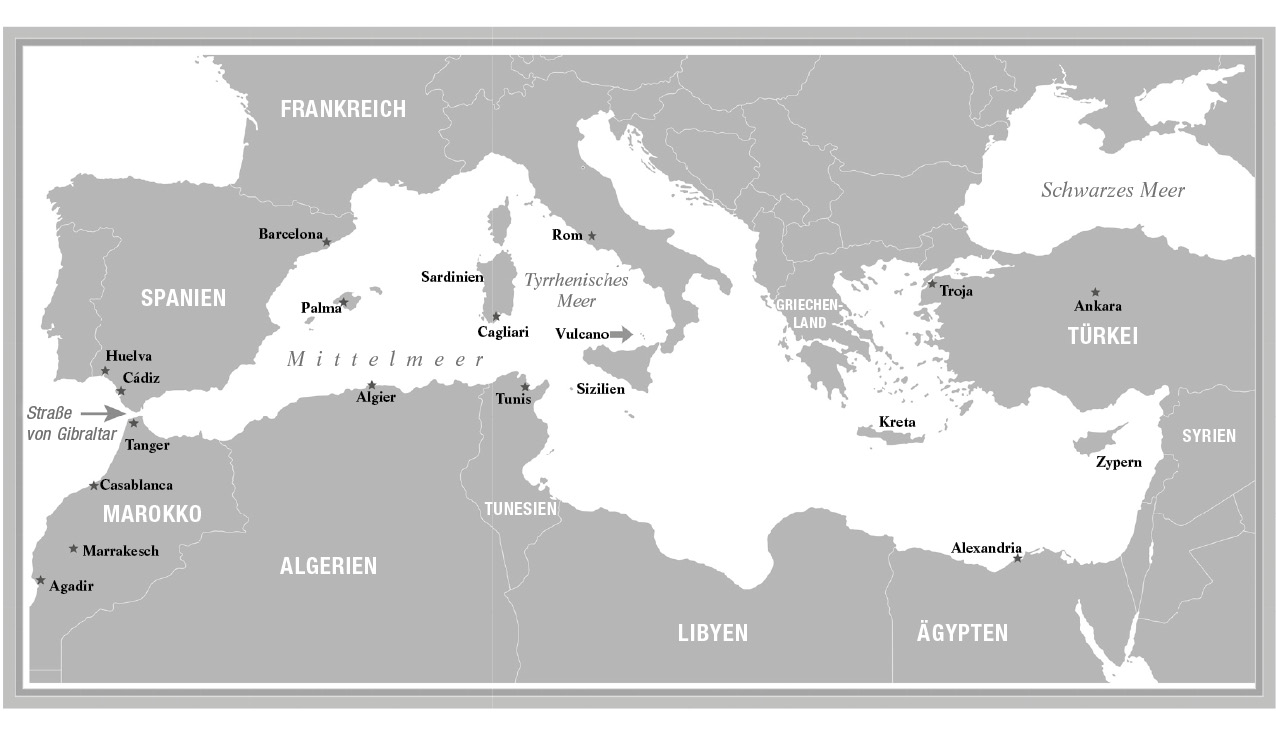

Doch wie steht es mit Homers Odyssee, der Geschichte des großen Kriegshelden Odysseus und dessen gefährlicher zehnjähriger Heimreise zur Insel Ithaka? Darin geht es um Entbehrungen und Unglücke, um gewaltige Ungeheuer und Zauberinnen, um gottgesandte Stürme und Sirenen, die Menschen in den Wahnsinn treiben. Das kann wohl kaum auf Fakten beruhen. Dennoch suchen Historiker und Archäologen in der Odyssee noch immer nach Hinweisen, versuchen die Route zu rekonstruieren, der Odysseus’ Schiff gefolgt ist, und die Orte zu bestimmen, die in der Versdichtung erwähnt werden.

Hier ein Beispiel. Vor etwas mehr als zehn Jahren entdeckte der britische Wirtschaftsberater Robert Bittlestone mithilfe modernder geologischer Instrumente Odysseus’ Heimatstadt Ithaka, zu der der große Krieger nach seinen epischen Irrfahrten zurückkehrte. Archäologen waren bereits zu dem Schluss gelangt, die Insel Ithaka komme nicht als Odysseus’ Heimat infrage, da sie nicht zu Homers Schilderungen passe. Bittlestone präsentierte eine neue, auf Funden gründende Theorie und erklärte, die griechische Halbinsel Paliki sei das alte Ithaka. Seine Belege waren so überzeugend, dass James Giggle, Professor an der Cambridge University für Griechisch und Latein, erklärte: »Sie (die Theorie) ist bestechend und wird gestützt von der Geologie … wenn man das Terrain erkundet, finden sich außergewöhnliche Übereinstimmungen.«1 Bittlestones Schlussfolgerungen wurden auch von anderen Altertumsgelehrten gestützt.2

Da haben wir den Beweis, dass die in der Odyssee geschilderten Ereignisse einen historischen Ausgangspunkt (nämlich die Stadt Troja) und einen Endpunkt haben (Ithaka). Diese Entdeckungen werfen eine Frage auf: Wie verhält es sich mit dem ganzen Rest? Wie viel von Homers Verserzählung von Göttern und Ungeheuern entspricht der Wahrheit?

Ungeachtet der offenen Frage von Homers Identität geht man inzwischen davon aus, dass die beiden Versepen von einem großen Krieg erzählen, der tatsächlich stattgefunden hat. Sie beleuchten eine unbekannte Ära, die als griechisches Mittelalter bezeichnet wird, eine turbulente Zeit, in der drei Zivilisationen der Bronzezeit untergingen: das Reich der Mykener in Griechenland, das Hethiterreich in Anatolien und das ägyptische Reich. Wie kam es dazu? Jüngste Entdeckungen zeigen, dass das Gebiet des Mittelmeers von einer Reihe von Schlachten heimgesucht wurde. Die Kämpfe waren so weit verbreitet, dass manche Historiker vom ersten globalen Krieg sprechen, vom Weltkrieg null. Vieles von diesem Geschehen liegt noch im Dunkeln, doch einige Archäologen glauben, dass noch eine vierte Zivilisation an den Kämpfen beteiligt war, eine Zivilisation, welche die anderen drei besiegte – und dann verschwand.

Wenn das stimmt, wer war dieses vergessene Volk? Enthalten Homers Erzählungen Hinweise auf ihren Ursprung und ihr Verschwinden? Die Antworten finden sich auf diesen Seiten und klären auf über einen neuen Weltkrieg, der uns droht. Also seien Sie vorgewarnt – nicht alle Geschichten von Göttern und Ungeheuern sind fiktiv.

1 Fergus M. Bordewich, »Odyssey’s End: The Search for Ancient Ithaka«, Smithsonian Magazine, April 2006.

2 Nicholas Kristof, »Odysseus Lies Here«, New York Times, 10. März 2012.

Wir Menschen sind ein neugieriges Völkchen. Leider bringt uns unsere Neugier häufig mehr Ärger als Nutzen ein. Besonders dann, wenn es um Erfindungen geht. Der Gebrauch des Rads verbreitete sich um 3500 v. Chr., und seitdem haben wir nicht aufgehört, Innovationen hervorzubringen, um unser Leben und unser Verständnis davon zu verbessern. Das alte Sprichwort »Not macht erfinderisch« ist heute so wahr wie 3500 v. Chr.

Aber ist das auch nachhaltig? Wird es eine Zeit geben, da der Fortschritt stagniert? Manche glauben, wir hätten die Trendwende bereits vollzogen. Tyler Cowen, Wirtschaftswissenschaftler an der George Mason University, hat ein Manifest mit dem Titel Die große Stagnation verfasst. Darin heißt es, wir hätten die Vorteile billiger Energie und industrieller Durchbrüche bereits ausgeschöpft. Er glaubt, die Zeit des schnellen Fortschritts gehe zu Ende.

Stimmt das? Sicherlich gab es Perioden der technischen Stagnation, vor allem deshalb, weil bestimmte Gesellschaften sich dafür entschieden, den Fortschritt aufzuhalten. Die Chinesen taten dies nach dem Ende der Ming-Dynastie; die arabische Welt im vierzehnten Jahrhundert. Doch es scheint so, dass andere die Fackel weitertragen, wenn jemand die Flamme des Fortschritts erstickt. Als die arabische Welt in Dunkelheit versank, begann in Europa die Renaissance und führte fort, was die islamische Welt aufgegeben hatte.

In der Zeit vom achten bis zum vierzehnten Jahrhundert – das islamische Goldene Zeitalter genannt – erwiesen sich arabische Wissenschaftler als Meister des Ingenieurwesens und der Erfindungskunst. Einer der bekanntesten war Ismail al-Jazari (1136–1206), der verschiedene Gerätschaften erfand, angefangen von Wasseruhren bis zu komplizierten Automaten. Die Komponenten und Techniken, die er dabei anwandte, waren zuvor unbekannt. Al-Jazaris größtes Meisterwerk war ein Buch mit dem Titel Das Buch vom Wissen über ausgeklügelte mechanische Apparate und enthielt Schemazeichnungen für mehr als hundert Erfindungen. Er wurde bekannt als »Leonardo da Vinci der arabischen Welt«.

Man nimmt sogar an, dass Leonardo von der Arbeit al-Jazaris, der zwei Jahrhunderte vor seiner Geburt starb, beeinflusst wurde und sich sogar bei ihm »bedient« hat. Auf diese Weise trug Leonardo die Fackel des Fortschritts weiter, die in der islamischen Welt nach dem Ende des Goldenen Zeitalters erloschen war. In Wahrheit übte al-Jazari weit größeren Einfluss auf Leonardo aus als allgemein bekannt – wie Sie bald herausfinden werden.

So ist das mit dem Fortschritt: Er wird von einem Menschen und von einem Land zum anderen und von einem Jahrhundert zum nächsten weitergereicht.

Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal auf das alte Sprichwort »Not macht erfinderisch« eingehen. Wenn es zutrifft, wirft es eine Frage auf: Was war der Hauptantrieb für Erfindungsgeist und Fortschritt?

Die Antwort ist kurz.

Der Krieg.

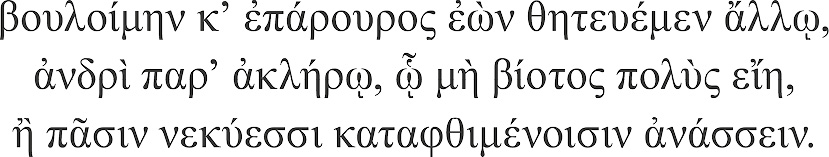

»Ich wäre lieber Knecht eines Tagelöhners als Herrscher im Reich der Schatten.«

DAS GESPENST DES ACHILLES IN HOMERS ODYSSEE

Glücklich werden die sein, welche den Worten der Toten Gehör schenken.

LEONARDO DA VINCI

10. Dezember, 1515 n. Chr.

Rom, Italien

Der Künstler beugte sich über den abgetrennten Kopf. Die makabre Dekoration war auf dem Tisch seines Ateliers aufgespießt, das von der Morgensonne erhellt wurde. Er hatte sich die Wohnung im Belvedere vor allem wegen des wundervollen Lichts ausgesucht. Die Villa lag innerhalb des Vatikans, auf heiligem Boden. Trotzdem zog er, ohne zu zögern, die Haut von der Wange des toten Mädchens ab. Das arme Ding war vor seinem siebzehnten Geburtstag gestorben.

Eine Tragödie, die ihm zu einem hervorragenden Studienobjekt verholfen hatte.

Er legte die feine Muskulatur unter der Haut frei und betrachtete mit zusammengekniffenen Augen die zarten Fasern, die vom Wangenknochen zu den erschlafften Lippen führten. Im Verlauf der nächsten Stunde zupfte er behutsam an verschiedenen Muskeln und beobachtete, wie die blassen Lippen darauf reagierten. Zwischendurch hielt er inne und notierte auf einem Stück Pergament mit geschickten Strichen der linken Hand jede einzelne Bewegung. Er registrierte auch die winzigen Bewegungen der Nasenlöcher, die Veränderungen der Wangenform und die Faltenbildung des unteren Augenlids.

Als er genug hatte, richtete er sich mit knackendem Rücken auf und trat vor die Holztafel auf seiner Staffelei. Er nahm einen Pferdehaarpinsel in die Hand und betrachtete die linke Seite des unfertigen Gesichts, das in einer Dreivierteldrehung fixiert war. Da das Modell nicht anwesend war, musste er aus der Erinnerung malen. Die herabfallenden Locken und den Faltenwurf des Kleids blendete er aus. Er tauchte den Pinsel in die Ölfarbe und fügte an der Lippe einen Schatten hinzu, wobei er auf die Erkenntnisse zurückgriff, die er bei der Sektion des Mädchens gewonnen hatte.

Zufrieden trat er zurück.

Besser … viel besser.

Vor zwölf Jahren, als er noch in Florenz lebte, hatte Francesco del Giocondo, ein reicher Kaufmann, ein Porträt seiner jungen Frau, der schönen und rätselhaften Lisa, in Auftrag gegeben. Seitdem schleppte er das unvollendete Bild mit sich herum, von Florenz nach Mailand und von dort nach Rom. Er war noch immer nicht bereit, sie loszulassen.

Der Emporkömmling Michelangelo – der manchmal diese Räumlichkeiten im Belvedere mit ihm teilte – machte sich lustig über seinen Widerwillen, das Gemälde zu vollenden, und spottete mit jugendlicher Herablassung über seine Hingabe.

Doch das war nicht mehr wichtig. Er erwiderte den Blick der schwarzen Augen. Das kühle Morgenlicht strömte durch die Fenster der ersten Etage und verlieh ihrer Haut einen Schimmer, der betont wurde durch die erlöschende Glut im kleinen Kamin, der den Raum erwärmte.

Im Lauf der Jahre habe ich mein ganzes Wissen darauf verwandt, dich noch schöner zu machen.

Doch er war noch nicht fertig.

Hinter ihm öffnete sich die Tür des Ateliers. Die knarrenden Angeln erinnerten ihn an seine übrigen Pflichten, an dringlichere Aufträge, die ihn von ihrem Lächeln fernhalten würden. Gereizt krampfte er die Finger um den Pinsel.

Die angenehme, schuldbewusste Stimme seines Lehrburschen besänftigte ihn. »Meister Leonardo«, sagte Francesco, »ich habe alles, wonach du verlangt hast, in die Bibliothek gestellt.«

Seufzend legte er den Pinsel beiseite und kehrte Lisa den Rücken zu. »Grazie, Francesco.«

Als Leonardo zu dem Pelzumhang hinüberging, der neben der Tür aufgehängt war, fiel Francescos Blick auf den halb gehäuteten Kopf auf dem Arbeitstisch. Der junge Mann riss die Augen auf und erblasste, enthielt sich aber einer Bemerkung.

»Hör auf zu gaffen, Francesco. Ein solcher Anblick sollte dich doch inzwischen nicht mehr aus der Ruhe bringen.« Er legte den Umhang an und wandte sich zur Tür. »Wenn du ein Meistermaler werden willst, musst du dir Wissen aneignen, wann immer sich eine Gelegenheit bietet.«

Francesco nickte und folgte Leonardo.

Sie stiegen die Steintreppe hinunter und traten auf den Hof des Belvederes hinaus. Das Gras war wegen des Frosts spröde und weiß. Die frische Luft roch nach Holzfeuer. Die beiden Gebäudeflügel, die den Hof einfassten, waren mit Gerüsten verkleidet.

Als sie vorbeieilten, überkam Leonardo das Gefühl, die Geschichte gehe von einer Ära zur nächsten über. Die Vorahnung bevorstehenden Wandels versetzte ihn in Anspannung und entzündete das Feuer der Hoffnung in seiner Brust.

Als er und Francesco den hoch aufragenden Apostolischen Palast erreichten, brannte ihnen von der Kälte die Nase. Die Kapelle des Gebäudes hatte vor Kurzem der fluchwürdige Michelangelo ausgemalt.

Der Ärger vertrieb die winterliche Kälte. Im vergangenen Jahr hatte Leonardo, ausgerüstet mit einer Lampe, sich weit nach Mitternacht in die Kapelle geschlichen. Er hatte das Werk des jungen Mannes im Geheimen begutachtet, denn er wollte Michelangelo nicht öffentlich aufwerten. Doch er hatte sich den Hals verrenkt und staunend die Decke betrachtet. Unwillkürlich zollte er dem Genie des Künstlers und dessen innovativer Anwendung der Perspektive in einem so großen Raum Respekt. Er hatte sich Notizen gemacht, um sich Michelangelos Neuerungen nutzbar zu machen.

Seine hartnäckige Verbitterung über den jungen Künstler ließ ihn an den Rat denken, den er Francesco erteilt hatte: Du musst dir Wissen aneignen, wann immer sich eine Gelegenheit bietet.

Er stapfte die Palasttreppe hinauf, nickte den Wachposten zu und trat ein.

Vielleicht weil er seine Gereiztheit spürte, geleitete Francesco ihn zu dem Flügel, in dem die Vatikanische Bibliothek untergebracht war. In der Nacht zuvor hatte er dort staubige Regale und Schränke durchsucht und die Materialien zusammengetragen, um die Leonardo gebeten hatte.

Die Zeit wurde knapp.

In drei Tagen sollte Leonardo zusammen mit Papst Leo X. ins nördlich gelegene Bologna aufbrechen und sich dort mit dem französischen König François I. treffen, der kürzlich Mailand erobert hatte. Obwohl bei der Begegnung Staatsangelegenheiten erörtert werden sollten, bestand der König auf Leonardos Anwesenheit. Ein Brief hatte seiner seltsamen Forderung Nachdruck verliehen.

Offenbar wollte der König – der von Leonardos Begabung wusste –, dass er zur Feier des französischen Sieges ein großes Kunstwerk anfertigte. Im Brief waren Einzelheiten aufgeführt. König François wünschte sich einen goldenen mechanischen Löwen, der seine Brust öffnen und den darin befindlichen Lilienstrauß offenbaren konnte. Lilien waren das Wappenzeichen des französischen Königs.

Francesco – stets ein guter Gefährte – ahnte, was ihm durch den Sinn ging. »Glaubst du wirklich, du kannst ein solches goldenes Gerät anfertigen?«

Leonardo musterte den jungen Mann. »Schwingt in deinem Tonfall Skepsis mit, Francesco? Zweifelst du an meinem Genie?«

Die Wangen des jungen Mannes färbten sich rot. »Na-natürlich nicht, Meister«, stammelte er.

Leonardo lächelte. »Das ist gut, denn ich trage bereits genug Zweifel in mir. Hochmut kommt vor dem Fall. Große Werke entstehen zu gleichen Teilen aus göttlicher Inspiration und irdischer Demut.«

»Demut?«, wiederholte Francesco skeptisch. »Du und demütig?«

Leonardo lachte glucksend. Der Junge kannte ihn gut. »Man ist gut beraten, in der Öffentlichkeit anmaßend aufzutreten. Um den anderen einzureden, man verfüge über unerschöpfliches Selbstvertrauen in allen Dingen.«

»Und im Geheimen?«

»Da sollte man tief in sich hineinblicken. Es bedarf der Demut, um seine Grenzen zu erkennen und sich darüber klar zu werden, wann man seine Kenntnisse erweitern muss.« Er dachte daran, wie er im Lampenschein zu Michelangelos Deckengemälde aufgeblickt hatte. Dabei hatte er einiges gelernt. »Das macht wahres Genie aus. Ausgestattet mit genügend Wissen und Genialität, vermag ein Mensch alles zu erreichen.«

Er eilte der Bibliothek entgegen, um diese Behauptung zu beweisen.

10:02

Hoffentlich habe ich meine Sache gut gemacht.

Francesco hielt seinem Meister die Tür auf und trat hinter Leonardo in die päpstliche Bibliothek. Er hoffte inständig, dass er den großen Mann nicht enttäuschen würde.

Als er seinem Mentor in das Hauptgewölbe folgte, begrüßte ihn der modrige Geruch von altem Leder und schimmligen Pergamenten. Die Holzregale reichten bis an die Deckenbalken, dazwischen standen die bleichen Gespenster der Marmorstatuen. Auf einem breiten Schreibtisch, auf dem sich Bücher, lose Papiere und Schriftrollen stapelten, brannte eine einzelne Lampe.

Leonardo näherte sich dem Tisch. »Jedenfalls warst du fleißig, Francesco.«

»Ich habe mich bemüht«, sagte er und seufzte. »Das arabische Buch, das du haben wolltest, war besonders schwer zu finden.«

Leonardo hob die Brauen und wandte den Kopf. »Du hast es gefunden?«

Voller Stolz zeigte Francesco auf einen dicken Wälzer in der Mitte der zusammengetragenen Dokumente. Der alte Ledereinband war abgegriffen und schwarz verfärbt, doch die Goldprägung funkelte im Lampenschein. Die fließende arabische Schrift wirkte noch immer wunderschön.

Leonardos Zeigefinger schwebte über dem Titel  , den er laut vorlas: »Kitab fi ma`rifat al-hiyal al handasiya.«

, den er laut vorlas: »Kitab fi ma`rifat al-hiyal al handasiya.«

Francesco übersetzte in gedämpftem Ton. »Das Buch vom Wissen über ausgeklügelte mechanische Apparate.«

»Es wurde vor zweihundert Jahren verfasst«, sagte Leonardo. »Kannst du dir diese Zeit vorstellen, das Goldene Zeitalter des Islam, da Wissenschaft und Gelehrsamkeit höchstes Ansehen genossen?«

»Ich würde gern irgendwann an einen solchen Ort reisen.«

»Ach, mein lieber Francesco, da kommst du zu spät. Diese Länder sind der Dunkelheit anheimgefallen. Dort wüten Kriege und Unwissenheit. Es würde dir dort nicht gefallen.« Er setzte den Finger auf den Einband. »Zum Glück wurde das alte Wissen bewahrt.«

Leonardo schlug aufs Geratewohl eine Seite auf. Der mit schwarzer Tinte geschriebene arabische Text umfloss die kolorierte Zeichnung eines Springbrunnens; das Wasser strömte aus einem Pfauenschnabel in eine komplizierte Vorrichtung aus Zahnrädern und Flaschenzügen. Francesco wusste, dass das Buch voller Illustrationen von Gerätschaften war, darunter viele Automaten wie der, den der französische König sich von seinem Meister wünschte.

»Der Autor ist Ismail al-Jazari«, sagte Leonardo. »Ein brillanter Künstler und oberster Baumeister des Artuklu-Palasts. Ich glaube, ich kann aus diesem Buch viel lernen, was mir beim Bau des goldenen Löwen für den französischen König helfen wird.«

Hinter ihnen meldete sich ein Neuankömmling zu Wort. »Vielleicht gibt es noch ein anderes Buch, das dir helfen könnte.«

Leonardo und Francesco wandten sich beide zur Bibliothekstür um, die sie versehentlich offen gelassen hatten. Ein kleiner, untersetzter Mann stand im Eingang. Sein schlichter weißer Priesterrock und das Käppchen leuchteten im schwachen Licht. Mit dem Eifer der Jugend fiel Francesco auf ein Knie nieder und neigte das Haupt. Leonardo schaffte es kaum, sich zu verneigen, bevor der Mann abermals das Wort ergriff.

»Das reicht. Richtet euch auf.«

Francesco straffte sich, hielt den Kopf aber gesenkt. »Eure Heiligkeit.«

Papst Leo X. näherte sich ihnen; seine beiden Leibwachen verharrten am Eingang. In den Händen hielt er ein schweres Buch. »Ich habe gehört, dass dein Lehrbursche in unserer Bibliothek gestöbert hat. Und ich kenne auch den Grund. Offenbar bist du sehr bemüht, unseren Gast aus dem Norden zufriedenzustellen.«

»Ich habe gehört, König François kann recht fordernd sein«, räumte Leonardo ein.

»Und gewalttätig«, bemerkte der Papst spitz. »Es wäre mir lieber, wenn er dieser Neigung nur im Norden nachgehen würde. Weshalb wir seine Königliche Hoheit nicht enttäuschen sollten, sonst kommt er noch auf die Idee, mit seinen Soldaten weiter gen Süden vorzurücken. Um das zu verhindern, möchte ich dir anbieten, dir von meinen Bediensteten helfen zu lassen.«

Papst Leo trat an den Tisch. »Das wurde im Heiligen Scrinium gefunden.«

Francesco straffte sich überrascht. Das Heilige Scrinium war die Privatbibliothek der Päpste. Dort gab es angeblich erstaunliche Bücher, religiöse wie profane, aus der Zeit des frühen Christentums.

»Das wurde beim ersten Kreuzzug erbeutet«, erklärte der Papst, als er das Buch auf den Schreibtisch legte. »Ein persisches Buch über mechanische Gerätschaften aus dem neunten Jahrhundert des Herrn. Ich dachte mir, es könnte dir vielleicht ebenso nützlich sein wie der Band, den dein Lehrbursche herbeigeschafft hat.«

Neugierig klappte Leonardo den nichtssagenden Einband um, dessen Titel längst verblasst war. Als er den Namen des Autors auf der Innenseite las, wandte er sich ungestüm zum Pontifex um.

»Banū Mūsā«, las er den Namen vor.

Seine Heiligkeit nickte und übersetzte. »Die Söhne Moses’.«

Francesco setzte zu einer Frage an, dann schloss er den Mund schüchtern wieder.

Leonardo beantwortete die Frage trotzdem, indem er sich erklärend halb Francesco zuwandte. »Die Söhne Moses’ waren drei persische Brüder, die vier Jahrhunderte vor Ismail al-Jazari lebten. Al-Jazari erwähnt sie namentlich in seinem Buch und dankt ihnen für wertvolle Anregungen. Ich habe geglaubt, davon gäbe es keine Kopien mehr.«

»Ich verstehe das nicht«, flüsterte Francesco und kam näher. »Was ist das für ein Buch?«

Leonardo legte die Hand auf den alten Text. »Ein wahres Wunder. Das Buch ausgeklügelter Apparate.«

»Aber …?« Francesco sah auf das danebenliegende Buch, das er mühsam ausfindig gemacht hatte.

»Ja«, bestätigte Leonardo, »unser geschätzter al-Jazari hat sein Buch nach diesem älteren Werk benannt und den Titel nur leicht verändert. Es heißt, die drei Brüder – die Söhne Moses’ – hätten jahrzehntelang griechische und römische Schriften aus der Zeit nach dem Untergang des Römischen Reiches gesammelt. Im Lauf der Zeit bauten die Brüder auf den Erkenntnissen auf, die sie aus den Texten gewonnen hatten, und verfassten ihr eigenes Buch der Erfindungen.«

Der Papst trat zu ihnen an den Tisch. »Aber die Brüder interessierten sich nicht nur für wissenschaftliches Wissen.« Der Pontifex blätterte zum Ende des Buches vor und zog mehrere lose Blätter heraus. »Was hältst du davon?«

Leonardo betrachtete die vergilbten Seiten und die Schrift. Er schüttelte den Kopf. »Das ist eindeutig Arabisch. Aber ich kann es nicht flüssig lesen. Mit etwas Mühe könnte ich vielleicht …«

Der Papst winkte ab. »Es befinden sich arabische Gelehrte in meinen Diensten. Sie haben die Seiten übersetzt. Offenbar handelt es sich um das elfte Buch einer umfangreichen Dichtung. Die ersten Zeilen lauten: Als wir des Meeres Ufer erreichten, zogen wir das Schiff ins Wasser und stellten die Masten empor und die Segel.«

Francesco runzelte die Stirn. Weshalb kam ihm das bekannt vor?

Der Pontifex zitierte die Übersetzung aus dem Gedächtnis: »Wir brachten die Schafe an Bord und nahmen bekümmert unsere Plätze ein. Circe, die große listenreiche Göttin …«

Francesco war dermaßen fassungslos, dass er vernehmlich nach Luft schnappte.

Der Name Circe … der konnte nur eines bedeuten.

Leonardo betrachtete eingehend die Seiten und bestätigte seine Vermutung. »Wollt Ihr damit sagen, dies sei eine Übersetzung von Homers Odyssee?«

Seine Heiligkeit nickte belustigt. »Eine Übersetzung ins Arabische, etwa neunhundert Jahre alt.«

Wenn das stimmte, wäre dies die älteste schriftliche Fassung von Homers Dichtung. Francesco fand seine Stimme wieder. »Aber weshalb stecken diese Seiten in einem alten persischen Buch über mechanische Apparate?«

»Vielleicht aus diesem Grund.«

Der Papst schlug die letzte Seite des Buches auf. Darauf war eine mit Tinte ausgeführte flüchtige Skizze zu sehen. Offenbar handelte es sich um eine mechanische Landkarte mit komplizierten Zahnrädern und Drähten, versehen mit Anmerkungen auf Arabisch. Sie umfasste den Mittelmeerraum. Allerdings machte die Karte einen unvollständigen, unfertigen Eindruck.

»Was ist das?«, fragte Francesco.

Der Papst wandte sich an Leonardo. »Ich hoffe, du wirst das herausfinden, mein geschätzter Freund. Die Übersetzer haben nur ein paar Hinweise gefunden.«

»Und die wären?« Leonardos Augen leuchteten; offenbar war er fasziniert von dem Mysterium.

»Der erste Hinweis.« Der Papst tippte auf die arabische Übersetzung aus Homers Odyssee. »Dieser Teil der Dichtung erzählt von Odysseus’ Reise in die Unterwelt, in das Land von Hades und Persephone, die griechische Version der Hölle.«

Francesco runzelte verständnislos die Stirn.

Der Papst deutete auf die Skizze. »Anscheinend wollten die Söhne Moses’ einen Apparat bauen, der sie dorthin führen sollte.« Er musterte Leonardo scharf. »In die Unterwelt.«

Leonardo schnaubte. »Absurd.«

Francesco lief ein Schauer über den Rücken. »Warum haben die Brüder nach diesem Ort gesucht?«

Der Papst zuckte mit den Schultern. »Das weiß niemand, aber es ist beunruhigend.«

»Wieso das?«, fragte Leonardo.

»Weil hier steht, die Söhne Moses’ hätten ihn gefunden. Sie haben den Eingang zur Hölle gefunden.«

Das Meer hat eine unermessliche Ausdehnung, sodass große Schiffe darauf wie winzige Punkte erscheinen; nichts als Himmel und Wasser; ist es ruhig, ist dem Seemann das Herz schwer; ist es stürmisch, sind seine Sinne aufs Äußerste angespannt. Vertrau wenig. Fürchte dich sehr. Der Mensch auf dem Meer gleicht einem Wurm auf einem Stück Holz, eben noch wasserumschlungen, dann zu Tode erschrocken.

AMRU IBN AL-’AS, DER ARABISCHE EROBERER ÄGYPTENS,

640 V. CHR.