Chris Colfer

Land of Stories

Das magische Land

Der Kampf der Welten

Aus dem Amerikanischen Englisch von Fabienne Pfeiffer

Mit Illustrationen von Brandon Dorman

FISCHER E-Books

© Brian Bowen Smith/FOX

Chris Colfer ist Schauspieler und Autor. Bekannt wurde er vor allem durch die Rolle des Kurt Hummel in »Glee«, für die er unter anderem 2011 mit dem Golden Globe Award ausgezeichnet wurde. Alle »Land of Stories«-Bände erschienen auf der New York Times-Bestsellerliste.

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de

Erschienen bei FISCHER E-Books

Das englischsprachige Original erschien 2017 unter dem Titel »The Land of Stories: Worlds Collide« bei Little, Brown and Company, New York.

Text © 2017 by Christopher Colfer

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2021 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Umschlag und Innenillustrationen © 2017 by Brandon Dorman

Covergestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung einer Illustration von Brandon Dorman

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-7336-0392-2

Für Rob, Alla und Alvina.

Ohne Eure Ratschläge, Eure Leidenschaft und Eure Grammatiklektionen hätte es das magische Land niemals gegeben.

Und für die Leserinnen und Leser in aller Welt.

Die Abenteuer, die wir gemeinsam erlebt haben, werde ich im Herzen tragen – glücklich und zufrieden bis ans Ende meiner Tage.

Danke, dass Ihr für mich das glückliche Ende dieses Märchens seid.

Lasst uns zusammen niemals erwachsen werden.

»Wenn du ein glückliches Ende willst, hängt das natürlich davon ab, wo du deine Geschichte aufhören lässt.«

Orson Welles

Nie zuvor war es im Bücherwürmer-Paradies derart voll gewesen. Über eintausend Gäste drängten sich auf der Veranstaltungsfläche des Buchladens, bis es weder freie Stühle noch Stehplätze mehr gab. Scheinwerfer tauchten eine kleine Bühne mit zwei Sesseln und zwei Mikrophonständern für das Programm des Abends in grelles Licht. Über die Reihen der Journalisten und Fotografen hinweg, die davorkauerten, war kaum etwas zu erkennen, doch man hatte dem Publikum versichert, dass die Presse nur während der ersten Minuten der Veranstaltung gegenwärtig sein würde.

Bewunderer aller Altersgruppen waren in die Buchhandlung geströmt, um ihren Lieblingsautor einmal hautnah und höchstpersönlich zu erleben. Unruhig traten sie nun von einem Fuß auf den anderen oder rutschten auf ihren Plätzen hin und her, während sie darauf warteten, dass er sich zum ersten Mal seit Jahren wieder in der Öffentlichkeit zeigte. Anlass des Festakts war nicht nur seine beachtliche, nun fünf Jahrzehnte umspannende Schriftstellerkarriere; vielmehr waren die Gäste auch an einem ganz besonderen Tag im Leben des Autors zusammengekommen: Auf einem farbenfrohen Banner, gemalt von Schülern der örtlichen Grundschule, das sich quer über die Bühne spannte, stand ALLES GUTE ZUM 80. GEBURTSTAG, MR. BAILEY!

Genau wie von den Angestellten des Buchladens versprochen, trat um Punkt acht Uhr ein Herr im eleganten Anzug auf die Bühne, und die Feierlichkeiten begannen.

»Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen im Bücherwürmer-Paradies«, grüßte der Mann in eines der Mikrophone. »Mein Name ist Gregory Quinn, Herausgeber der Literaturbeilage der New York Times, und ich könnte mir keine größere Ehre vorstellen als die, heute Abend dieses Event moderieren zu dürfen. Wir alle sind hier, um einen Mann zu feiern, der die Welt zu einem so viel magischeren Ort gemacht hat, dank der über einhundert Werke der Kinderliteratur, die aus seiner Feder stammen.«

Die Menge bejubelte das bemerkenswerte Werk Mr. Baileys. Sämtliche Bücher des Autors waren im Gedränge zu entdecken, als sich nun jeder der Gäste seinen persönlichen Favoriten an die Brust presste.

»Wenn ich mich so hier im Raum umschaue, freue ich mich besonders darüber, ein derart bunt gemischtes Publikum zu sehen«, fuhr Mr. Quinn fort. »Mr. Bailey hat stets betont, dass seine größte Errungenschaft nicht in der Anzahl der Bücher besteht, die er geschrieben hat, oder in der Summe ihrer verkauften Exemplare, sondern in der Breite der Leserschaft, die er damit zu begeistern vermag. Meines Erachtens dürfte es keine passendere Bestätigung seines Werks geben als die Gewissheit, dass es von Familien in aller Welt derart geschätzt und geliebt wird.«

Zahlreiche Zuschauer legten unwillkürlich eine Hand auf ihr Herz, überwältigt von der Erinnerung an die vielen frohen Stunden, die der Autor ihnen im Laufe der Jahre beschert hatte. Einigen traten sogar Tränen in die Augen bei dem Gedanken daran, wie bedeutsam Mr. Baileys Worte in ihrer Kindheit und Jugend für sie gewesen waren. Es war ihr Glück gewesen, dass sie seine Texte entdeckt hatten, gerade als sie eine gute Geschichte am dringendsten gebraucht hatten.

»Man wird schwerlich jemanden finden, auf dessen Lippen sich bei der Erwähnung seines Namens kein Lächeln stiehlt«, meinte Mr. Quinn. »Mr. Bailey hat unser aller Kindheit mit Abenteuern und Spannung gefüllt, seine Figuren haben uns den Unterschied zwischen Richtig und Falsch gelehrt, und seine Erzählungen sind der gedruckte Beweis dafür, dass Phantasie die mächtigste Waffe der Welt ist. Dass jemand etwas ganz Besonderes ist, erkennt man daran, dass er für die ganze Welt gewissermaßen zur Familie gehört – deshalb, verehrte Gäste, lassen Sie uns ihm ins Gedächtnis rufen, wie besonders er ist. Meine Damen und Herren, Mädchen und Jungen: Ich bitte um eine recht herzliche Begrüßung des einzigartigen, des einmaligen, des unübertrefflichen Mr. Conner Jonathan Bailey.«

Die Menge sprang auf die Füße, und donnernder Applaus brach in der Buchhandlung los. Die Fotografen rissen ihre Kameras in die Luft, und im Nu war die Bühne in ein zuckendes Blitzlichtgewitter getaucht.

Ein charmanter, spindeldürrer alter Herr betrat langsam das Podest und winkte dem begeisterten Publikum zu. Er hatte große himmelblaue Augen und wirres weißes Haar, das ihm wie eine wattige Wolke auf dem Kopf saß. Auf der Nase trug er eine dicke Brille, dazu leuchtend blaue Hosenträger und neonrote Sneakers. Seine Kleiderwahl wie auch das verschmitzte Funkeln in seinen Augen ließen keinerlei Zweifel daran, dass Mr. Bailey eine ebenso schillernde Persönlichkeit war wie die Charaktere seiner Bücher.

Mr. Quinn sprang eifrig herbei, um dem Autor in seinen Sessel zu helfen, doch der alte Mann tat seine Bemühungen mit einer Handbewegung ab und bestand darauf, allein Platz zu nehmen.

»Danke, danke, danke!«, rief Mr. Bailey in sein Mikrophon, als der herzliche Applaus der Gäste nicht nachlassen wollte. »Das ist zu nett, aber ich schätze, Sie alle hören jetzt am besten zu klatschen auf, damit wir mit der Show weitermachen können. Ich bin achtzig – da drängt die Zeit.«

Die Menge lachte und setzte sich, wobei jeder Einzelne bis an die Kante seines Stuhls vorrutschte.

»Wir können Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie sich heute Abend zu uns gesellt haben, Mr. Bailey«, sagte Mr. Quinn.

»Es ist mir das größte Vergnügen«, versicherte der Autor. »Und ich danke Ihnen, Mr. Quinn, für diese reizende Einführung. Dass Sie von mir redeten, ist mir erst klargeworden, als Sie meinen vollen Namen genannt haben. Nach all diesen Komplimenten hatte ich bereits Sorge, der Laden könnte den falschen Mr. Bailey eingeladen haben.«

»Alles Lob ist hochverdient, Sir«, beteuerte der Moderator. »Zuallererst aber: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Wir verstehen es als immense Ehre, diesen Meilenstein gemeinsam mit Ihnen begehen zu dürfen.«

»Tja, Sie müssten schon tief graben, um Dreck zu finden, der älter ist als ich«, scherzte Mr. Bailey. »Komisch, nicht wahr? Als ich jung war, habe ich mich stets auf nichts mehr gefreut als auf meinen Geburtstag. Heutzutage komme ich mir von Jahr zu Jahr mehr wie eine abgelaufene Dose Bohnen vor, die Gott auszusortieren vergessen hat.«

»Das glaube ich Ihnen nicht für eine Sekunde«, erwiderte Mr. Quinn. »Jedes Mal, wenn irgendwo Ihr Name fällt, folgt darauf ein Kommentar über Ihre beeindruckende Jugendlichkeit. Haben Sie irgendein Geheimnis, das Ihnen hilft, derart gut in Form zu bleiben – oder wie haben Sie sich so fit gehalten?«

»Je älter man wird, desto wichtiger ist es, eine Körperform für sich zu wählen, mit der man sich wirklich identifizieren kann – und wie Sie sehen, habe ich mich für einen Spaghettikürbis entschieden«, meinte Mr. Bailey augenzwinkernd. »Und was die Kondition anbelangt: Ich nutze die vier Stunden, die ich täglich wach bin, einfach voll und ganz aus.«

Ein schelmisches Grinsen stahl sich auf das Gesicht des Autors, und das Publikum brüllte vor Lachen. Die Zuschauer freuten sich darüber, ihn mit demselben unverwechselbaren Esprit reden zu hören, der sich auch in all seinen Werken fand.

»Ebenfalls mit uns feiern wird heute Abend Mr. Baileys Familie«, ergriff Mr. Quinn abermals das Wort und deutete auf die Leute in der ersten Reihe. »Vielen Dank, dass Sie Ihren Vater und Großvater mit uns teilen. Mr. Bailey, würden Sie uns Ihre Kinder und Enkel vorstellen?«

»Sehr gern«, erwiderte Mr. Bailey. »Das hier ist meine älteste Tochter Elizabeth mit ihrem Ehemann Ben und ihrer Tochter Charlie. Daneben haben wir meinen Sohn Matthew, seinen Ehemann Henry und die Buben der beiden, Ayden und Grayson. Und zu guter Letzt: meine Tochter Carrie, ihr Ehemann Scott und ihre Söhne Brighton, Sammy und Levi. Wie sich unschwer erkennen lässt, sind alle adoptiert – keine Chance, dass ein so gutaussehender Haufen meine DNA teilt.«

Das Publikum gluckste und bedachte auch die Angehörigen des Autors mit einer warmen Runde Beifall, so dass sie genötigt waren, aufzustehen und ein wenig verlegen in den Raum zu winken.

»Der Verlust Ihrer Frau vor einigen Monaten hat uns tief betrübt«, sagte Mr. Quinn. »Wie die meisten hier wissen werden, war Mr. Baileys Angetraute, Breanne Campbell-Bailey, ebenfalls eine erfolgreiche Schriftstellerin und hat zudem bis zu ihrem Ruhestand vierundzwanzig Jahre im US-Senat gedient.«

»Kaum zu glauben, dass wir uns schon in der Schule ineinander verliebt haben, was?«, meinte Mr. Bailey lächelnd. »Ich wage zu behaupten, dass ich der erste und einzige Fehler war, den sie je gemacht hat.«

»Wie lange waren Sie verheiratet?«, erkundigte sich Mr. Quinn.

»Zweiundfünfzig Jahre«, antwortete Mr. Bailey. »Sie hat damals darauf bestanden, vor der Hochzeit ihren Uniabschluss zu machen – und ehe wir unser erstes Kind bekommen haben, wollte sie unbedingt ihr fünftes Buch veröffentlichen.«

»Das überrascht mich kaum«, schmunzelte Mr. Quinn. »Die verstorbene Senatorin hat sich schließlich ihr Leben lang vehement für Frauenrechte eingesetzt.«

»Durchaus, aber eines muss ich klarstellen: Bree war in jeder Hinsicht eigenwillig«, konterte Mr. Bailey lachend. »Absolut alles hat sie ihrem eigenen Zeitplan unterworfen, und ihr Tod war da keine Ausnahme. Allerdings sprechen wir in meiner Familie nicht von verstorben oder tot – wir sagen, sie ist zur Magie zurückgekehrt. Das passt auch viel besser zu Bree. Denn ehe sie zur Magie zurückgekehrt ist, hat meine Frau Tausende von Notizzetteln in unserem Haus versteckt, damit ich sie finden würde, wenn sie nicht mehr wäre. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht irgendwo einen Post-it entdecke, der mich daran erinnert, meine Medikamente zu nehmen oder zu frühstücken.«

»Magisch, in der Tat«, nickte Mr. Quinn. »Und Sie sind beide in Willow Crest, Kalifornien, geboren und aufgewachsen, richtig?«

»Das stimmt«, bestätigte Mr. Bailey. »Und Himmel, wie anders die Welt damals war! Papier wurde aus Bäumen gemacht, Autos fuhren mit Benzin, und Koffein war legal. Wir haben quasi noch im Mittelalter gelebt.«

»Können Sie noch sagen, wer Sie zuerst zum Schreiben inspiriert hat?«, fragte der Moderator.

»Das war meine Lehrerin Mrs. Peters, in der sechsten Klasse«, sagte Mr. Bailey. »Anfangs sind wir nicht sonderlich gut miteinander ausgekommen; sie war der Überzeugung, dass ihr Klassenraum ein Hort der Bildung sein sollte, ich dagegen habe ihn immer als großartigen Ort für ein Nickerchen empfunden. Ein Jahr später ist sie zur Schulleiterin ernannt worden und hat einige der Kurzgeschichten gelesen, die ich als Englischhausaufgabe verfasst hatte. Mrs. Peters hat Potenzial in meinen Texten gesehen und mir die Idee in den Kopf gesetzt, Schriftsteller zu werden. Dafür werde ich ihr bis in alle Ewigkeit dankbar sein. Ich habe ihr eines meiner Bücher gewidmet – allerdings ist mir gerade entfallen, welches es war.«

»Magilandia 4: Die literarische Reise!«, rief ein aufgeregtes kleines Mädchen ganz hinten im Publikum.

»Oh ja, ganz genau!«, rief Mr. Bailey und kratzte sich am Kopf. »Sie müssen Geduld mit mir haben – seit meinen frühen Siebzigern scheint mein Erinnerungsvermögen Urlaub zu machen. Dieser Tage nehme ich ein Buch in die Hand und lese es komplett durch, ohne überhaupt zu merken, dass ich es selbst geschrieben habe.«

»Apropos Buch: Lassen Sie uns doch über Ihre außergewöhnliche Schriftstellerkarriere reden«, hakte Mr. Quinn ein. »Wie ich bereits erwähnte, haben Sie in den vergangenen fünf Jahrzehnten mehr als einhundert Titel veröffentlicht – darunter die Starboardia-Saga, die Krimis um Zeppelin-Boy, die Chroniken der Königin der Galaxis, die GeschwiZZter-Comics und ganz zuvorderst natürlich die Magilandia-Reihe.«

Die Erwähnung von Mr. Baileys Fantasyserie Magilandia entlockte der Menge besonders lauten Jubel. Das sechsteilige Werk war die mit Abstand erfolgreichste und meistgeliebte Schöpfung seiner Laufbahn. Inzwischen waren die Bücher in fünfzig Sprachen übersetzt worden; sie wurden in mehr als einhundert Ländern verkauft und hatten maßgeblich dazu beigetragen, die Lesekompetenz von Kindern in aller Welt zu verbessern. Zudem gab es etliche aufwendige Verfilmungen, Dutzende Fernsehshows und zahllose kitschige T-Shirts, Spielfiguren und Sammelartikel zu Magilandia.

»Obwohl ein Großteil Ihrer Veröffentlichungen zu hochgelobten Bestsellern geworden ist, kennt man Sie in erster Linie als Autor von Magilandia«, stellte Mr. Quinn fest. »Welche besondere Zutat steckt in der Serie, dass sie derart viele Menschen zu berühren und begeistern vermag?«

»Darauf ist die Antwort ganz einfach – die Geschichten wurden von einem Kind geschrieben«, gestand Mr. Bailey. »Nicht viele Leute wissen das, aber meinen ersten Entwurf zu Magilandia: Die Suche nach der Wunschformel habe ich im Alter von etwa dreizehn Jahren zu Papier gebracht. Damals war ich noch sehr gehemmt, was das Schreiben anbelangte, und habe ihn deshalb geheim gehalten. Später, mit über zwanzig und einigen ersten literarischen Erfolgen, ist mir auf dem Dachboden meiner Mutter ein staubiges altes Manuskript in die Hände gefallen. Ich habe es ausgeklopft, einige Rechtschreibfehler ausgebügelt und das Ganze veröffentlichen lassen – hätte ich geahnt, welch sensationeller Erfolg dem Text beschieden sein würde, wäre ich viel früher wieder darauf zurückgekommen.«

»Wie interessant«, befand Mr. Quinn. »Sie wollen damit also sagen, dass die Reihe Kinder derart fesselt, weil jemand in ihrem Alter sie sich ausgedacht hat.«

»Exakt«, nickte Mr. Bailey. »Kinder fühlen sich stets am meisten zu Geschichten hingezogen, die in ihrer eigenen Sprache verfasst sind. Wir, die wir für Kinder schreiben, sind daher in der Pflicht, niemals die Verbindung zu dieser Sprache zu verlieren.«

»Sie hatten zahlreiche Gelegenheiten, sich auch als Autor für Erwachsene zu versuchen, sind aber der Kinder- und Jugendliteratur beständig treu geblieben. Wieso bereitet Ihnen gerade das Schreiben für ein junges Publikum solche Freude?«

»Ich schätze, ich mag Kinder einfach mehr als Erwachsene«, antwortete der Autor mit ungeniertem Schulterzucken. »Ganz egal, wie rasant unsere Welt sich weiterentwickelt: Die Kinder, die in sie hineingeboren werden, bleiben immerzu gleich. Jedes Kind wird mit dem gleichen Bedürfnis nach Liebe, Respekt und Verständnis geboren. Sie teilen die gleichen Ängste, Leidenschaften und Überzeugungen. Sie werden allesamt von einer nagenden Neugier gequält, von Wissensdurst und dem Drang nach Abenteuer. Die größte Tragik des Lebens ist, wie früh unsere Kinder all dieser Dinge beraubt werden. Wir wären in der Lage, Unglaubliches zu erreichen, gelänge es uns bloß, uns den frischen, unverdorbenen Blick der Kinder auf die Welt zu bewahren. Überlegen Sie nur einmal, wie wunderbar diese Welt sein könnte, wenn wir alle sie mit den Augen eines Kindes betrachten würden.«

»Und welchen Rat haben Sie für angehende Schriftsteller?«, wollte Mr. Quinn wissen.

Diese Frage empfand der Autor als besonders wichtig, und so verstummte er kurz, um eine würdige Antwort darauf zu formulieren.

»Ich würde ihnen nahelegen, sich immer von der Welt inspirieren und beeinflussen, niemals aber entmutigen zu lassen. Tatsächlich ist es nämlich so: Je mehr die Welt einem alles Zutrauen zu rauben versucht, desto dringender braucht sie einen. Als Schriftsteller besitzen wir das immense Privileg und zugleich die gewaltige Verantwortung, eine neue Welt erschaffen zu können, sobald die gegenwärtige auf die schiefe Bahn gerät. Geschichtenerzähler sind mehr als bloß Unterhalter. Wir sind die Hüter des Geistes und der Ideen, die Wegbereiter des Fortschritts und die Erforscher der Seele. Ohne Menschen wie uns, die sich eine bessere Welt vorstellen und genügend Mut aufbringen, Autoritäten, die uns unterdrücken, zu hinterfragen und ihnen die Stirn zu bieten … tja, da würden wir wohl noch immer in den finsteren Zeiten leben, zu denen ich geboren wurde.«

Im Publikum war es so still geworden, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören. Zuerst schien es, als habe der Autor die Zuschauer mit seinen Worten verstimmt, doch nachdem sie einige Augenblicke lang das Gesagte verarbeitet hatten, brach auf der Fläche vor der Bühne abermals tumultartiger Beifall los.

»Einer solchen Antwort möchte ich keine weitere profane Frage hinterherschieben – wie wäre es also, wenn wir die Runde nun auch für unsere Gäste öffnen?«, schlug Mr. Quinn vor.

Beinahe sämtliche Hände im Raum schossen gleichzeitig in die Höhe. Mr. Bailey gluckste über den Anblick; er freute sich wie ein kleiner Junge darüber, dass derart viele Menschen einem alten Knacker wie ihm eine Frage stellen wollten.

»Fangen wir doch mit der Dame im braunen T-Shirt an!«, rief Mr. Quinn.

»Die Starboardia-Saga ist deutlich düsterer als die meisten übrigen Ihrer Texte – insbesondere der Aspekt der amerikanischen Sklavereigeschichte. Hatten Sie keine Sorge, Ihr junges Publikum damit zu überfordern?«

»Nicht die geringste«, beteuerte Mr. Bailey. »Ich werde niemals die Vergangenheit beschönigen, nur damit gewisse Leute nachts ruhiger schlafen. Je mehr Licht wir auf die Probleme dieser Welt – gegenwärtige wie vergangene – werfen, desto leichter wird es, sie zu beheben.«

»Und jetzt bitte der Junge hier vorn«, bestimmte Mr. Quinn.

»Wie viele Ihrer Figuren beruhen auf Ihnen selbst?«

»Alle – insbesondere die Schurken«, meinte Mr. Bailey augenzwinkernd.

»Als Nächster … der junge Herr in der Mitte«, sagte Mr. Quinn.

»Was war Ihre Inspiration für die Magilandia-Reihe?«

Das spitzbübische Funkeln in den Augen des Autors strahlte mit einem Mal so hell, dass es beinahe einem Suchscheinwerfer Konkurrenz gemacht hätte.

»Würden Sie mir glauben, wenn ich behauptete, dass die gesamte Erzählung autobiographisch ist?«, fragte er zurück.

Die Menge kicherte, und Mr. Baileys Kinder seufzten wie aus einem Mund über seinen Kommentar – nicht das schon wieder. Doch das Glitzern in Mr. Baileys Blick verblasste nicht. Er schaute sich im Raum um und wirkte dabei regelrecht enttäuscht darüber, dass sein Publikum diese Antwort nicht ebenso ernst nahm wie alle vorigen.

»Es stimmt«, bekräftigte er mit Nachdruck. »Unsere Welt steckt voller Magie, sofern man sich bloß dafür entscheidet, sie zu sehen – diese Wahl muss allerdings jeder für sich selbst treffen.«

Seine Bemerkung ermunterte ein kleines Mädchen in der dritten Reihe dazu, auf den Stuhl zu springen und wild mit dem Arm zu wedeln. Was auch immer sie fragen wollte, mit einem Mal schien es ihr unerträglich dringlich unter den Nägeln zu brennen.

»Ja, bitte, die junge Dame mit den Zöpfen?«, erteilte Mr. Quinn ihr das Wort.

»Hallo, Mr. Bailey«, sagte die Kleine. »Ich heiße Annie und liebe Ihre Bücher. Ich habe alle sechs Bände von Magilandia jeweils ein Dutzend Mal gelesen.«

»Das bedeutet mir mehr, als ich mit Worten auszudrücken vermag«, versicherte ihr der Autor. »Und was möchtest du mich fragen?«

»Na ja, die Frage hat etwas mit dem zu tun, was Sie gerade gesagt haben – darüber, dass es Magilandia wirklich gibt«, meinte Annie. »Jeder weiß, dass sich die Serie um Zwillinge dreht, die gemeinsam in die Märchenwelt reisen, aber ich wette, vielen Leuten ist gar nicht klar, dass Sie selbst auch ein Zwilling sind. Ich habe Sie gegoogelt und so herausgefunden, dass Sie eine Schwester namens Alex haben. Also vermute ich, dass Alec und Connie Baxter aus Magilandia an Sie und Ihre Schwester angelehnt sind.«

Diese Feststellung überrumpelte Mr. Bailey. Für gewöhnlich waren seine Leser von den Welten, die er beschrieb, derart eingenommen, dass sie sich selten nach seinem Privatleben erkundigten – und noch seltener nach seiner Familie.

»Das ist ebenso unheimlich wie unleugbar korrekt, Annie«, gab Mr. Bailey zu. »Ich würde sagen, du hast das Zeug dazu, eines Tages einmal Privatermittlerin –«

»Das war nicht meine Frage«, unterbrach das Mädchen ihn. »Meinen Nachforschungen zufolge ist Alex Bailey bis zur siebten Klasse in Willow Crest zur Schule gegangen; danach jedoch verschwindet sie aus sämtlichen öffentlichen Registern. Ich habe überall recherchiert, jedoch kein einziges Dokument darüber aufgetan, wohin sie verschollen oder was aus ihr geworden ist. Daher hat meine Frage wohl weniger mit den Büchern als vielmehr mit Ihrer Schwester zu tun: Was um alles in der Welt ist mit Alex geschehen?«

Der weltberühmte Autor verstummte schlagartig, und das Funkeln wich aus seinen Augen. Er war schockiert – nicht von der Frage, sondern von der Tatsache, dass ihm die Antwort entfallen war. Er durchforstete jeden Winkel seines lückenhaften Gedächtnisses, doch ihm wollte einfach nicht in den Sinn kommen, wo seine Schwester war oder wann er zuletzt mit ihr gesprochen hatte. Die einzigen Erinnerungen, die in ihm aufstiegen, stammten aus Alex’ Teenagerzeiten, doch er weigerte sich zu glauben, dass ihr letztes Treffen derart lange zurücklag. Vielmehr war er gewiss, seither in irgendeiner Form mit Alex kommuniziert zu haben. Sie konnte sich schließlich nicht einfach in Luft aufgelöst haben, wie das Mädchen mit den Zöpfen anzudeuten schien … oder?

»Ich … ich …«, stammelte Mr. Bailey, während er sich unter größter Mühe zu konzentrieren versuchte.

Etwas stimmte ganz offenkundig nicht, und die Gäste begannen unruhig auf ihren Sitzen herumzurutschen. Als dem Autor klarwurde, dass sein Publikum sich immer unwohler fühlte, lachte er über ihr Gebaren, als hätte er sich lediglich einen Scherz mit den Zuschauern erlaubt.

»Nun ja, die Antwort ist leicht«, sagte er. »Was passiert denn mit Connie am Ende von Magilandia?«

Er formulierte die Frage absichtlich so, als wollte er das kleine Mädchen testen – insgeheim jedoch war dem Autor auch das Ende seiner beliebten Reihe nicht mehr präsent. Während er sich weiter zu ergründen mühte, was aus seiner Schwester geworden war, realisierte er immer stärker, wie viele Informationen in seinem Gedächtnis tatsächlich fehlten.

»Sie und Alec leben beide glücklich bis ans Ende ihrer Tage«, sagte Annie.

»Ach ja?«, murmelte der Autor. »Ich meine, natürlich, ganz genau! Dann ist das deine Antwort.«

»Aber, Mr. Bailey –«

»Nun, das war ein wunderbarer Abend, aber an dieser Stelle müssen wir ihn leider beenden«, fiel er ihr ins Wort. »Ich würde liebend gern noch bleiben und alle weiteren Fragen beantworten, aber meine vier wachen Stunden sind beinahe um.«

Der alte Mann gähnte und streckte sich, als wäre er müde, doch besonders überzeugend geriet seine Darbietung nicht. In Wahrheit hatte die geistige Leere, die sich plötzlich vor ihm auftat, ihn zutiefst erschüttert, und er wusste nicht, wie viel länger er seine Angst würde unterdrücken können. Mr. Bailey scherzte stets über sein nachlassendes Erinnerungsvermögen, doch erst an diesem Abend war ihm klargeworden, dass die Angelegenheit wirklich nicht zum Lachen war.

Einige Stunden später, nachdem seine Kinder ihn zu Hause abgesetzt und sich vergewissert hatten, dass er gut versorgt war, durchstöberte Mr. Bailey sein Haus nach irgendeinem Hinweis, der ihm Aufschluss über den Aufenthaltsort seiner Schwester geben könnte, doch er fand rein gar nichts – nicht einmal ein Foto. Seine beiden Töchter und sein Sohn behandelten ihn ohnehin bereits wie ein Kleinkind, darum zögerte er, einen von ihnen zu fragen, was mit Alex geschehen war. Um seines eigenen Seelenfriedens willen musste er sie allein aufspüren.

Woran der Autor sich durchaus erinnerte, war jedes einzelne Detail des Gesichts seiner Schwester. Ihre blasse Haut, die rosigen Wangen, die hellblauen Augen und sämtliche Sommersprossen auf ihrem Nasenrücken, umrahmt von langem rotblondem Haar, sprangen ihm jedes Mal in den Sinn, sobald er die Augen schloss und an sie dachte. Allerdings war es ein Bild von Alex, wie sie als Jugendliche ausgesehen hatte. Mittlerweile war sie zweifellos eine alte Frau – wieso also vermochte er sie sich nicht als solche vorzustellen?

»Oh, Alex, wohin bist du verschwunden?«, murmelte er vor sich hin.

Mr. Bailey ahnte, dass er nur eine Möglichkeit hatte, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Er eilte in sein Büro, verriegelte die Tür und durchstöberte sein Bücherregal nach den sechs Bänden seiner Magilandia-Serie. Genau wie er es dem Publikum im Buchladen erzählt hatte, beruhten sie ausnahmslos auf wahren Ereignissen, die er gemeinsam mit seiner Schwester durchlebt hatte, als sie noch deutlich jünger gewesen waren. Wenn es ihm schon nicht gelang, die gesuchten Informationen aus eigener Kraft aufzurufen, vermochte womöglich eine seiner Geschichten sie für ihn zu wecken.

Eifrig zog Mr. Bailey das erste Buch der Reihe aus dem Regal, doch sich an die Umstände zu erinnern, die ihn zu dem Text inspiriert hatten, war schwieriger, als er gehofft hatte.

»Denk nach, alter Mann, denk nach!«, grummelte er. »Magilandia: Die Suche nach der Wunschformel handelt von unserer ersten Reise ins magische Land … Damals haben wir irgendetwas gesammelt … Dinge, die wir brauchten, um wieder nach Hause zu kommen … Oh, ich weiß – für den Wunschzauber! Das Tagebuch unseres Dads hat uns geleitet und zu sämtlichen Gegenständen geführt! Wir sind vom großen, bösen Wolfsrudel gejagt worden und haben nur knapp unsere Begegnung mit der bösen Königin überlebt! In diesem Jahr haben wir auch Froggy, Rot, Jack und Goldlöckchen kennengelernt!«

Der alte Mann war so entzückt, diese Momente und Situationen zurückzuhaben, dass er vor Freude in die Luft sprang und sich den Rücken verrenkte, was ihm schmerzhaft ins Bewusstsein rief, von solcherlei Bewegungen aufgrund seines fortgeschrittenen Alters besser abzusehen. Er legte den ersten Band beiseite und griff nach der Fortsetzung.

»Magilandia 2: Die Rache der bösen Fee«, las er. »Was um alles in der Welt hat es damit auf sich? Halt, das war das Jahr, in dem die Zauberin zurückgekehrt ist! Wir sind in einem fliegenden Schiff namens Granny über die gesamte Märchenwelt gekreuzt! Alex hat die Zauberin besiegt, indem sie ihr ihren Stolz genommen hat! Junge, Junge, was für ein genialer Kniff von ihr. Damals haben wir auch Mutter Gans’ Bekanntschaft gemacht, und Mom hat Bob geheiratet.«

Dieser neuerliche Erinnerungsschub baute auch seine Zuversicht gehörig auf, und schwungvoll langte er nach dem dritten Buch.

»Magilandia 3: Die lange verschollene Armee«, zitierte er vom Titel. »Das muss sich auf die Grande Armée beziehen, die einst versucht hat, das magische Land zu erobern! Die Soldaten waren über zweihundert Jahre lang in einem Portal gefangen gewesen, dank Mutter Gans und der Brüder Grimm! Unser Onkel hat sich ihnen angeschlossen und ein Drachenei aufgespürt! Er hat das Ungetüm großgezogen, und unsere Großmutter hat es vor unseren Augen besiegt, direkt bevor sie zur Magie zurückgekehrt ist! Wow, unfassbar, dass unsere Mutter uns danach noch aus dem Haus gelassen hat.«

Beim vierten und fünften Band brachen die Erinnerungen so üppig über ihn herein, dass er Mühe hatte, mit ihnen Schritt zu halten. Beinahe war es, als hätte sich inmitten einer schrecklichen Dürre ein tropischer Regenguss zusammengebraut.

»Magilandia 4: Die literarische Reise – das war, als Alex und ich Onkel Lloyd durch die verschiedenen Welten der klassischen Literatur gejagt haben! Wir hätten ihn früher gestoppt, wäre es ihm nicht gelungen, uns getrennt nach Camelot und zu Robin Hood zu verfrachten. Magilandia 5: Die Macht eines Schriftstellers behandelt das Jahr, in dem wir in meine eigenen Kurzgeschichten eingetaucht sind! Zum Schluss hat es uns versehentlich in einen Text von Bree verschlagen, und unser Onkel Lloyd hat in Friedhof der Untoten sein Ende gefunden! Wir sind anschließend schleunigst zurück in die Klinik gerauscht, um Alex haarklein von allem zu berichten, aber dort angekommen, mussten wir feststellen, dass sie fort war …«

Der Autor nahm das sechste und letzte Buch seiner Serie aus dem Regal und starrte auf den Einband hinunter.

»Magilandia 6: Showdown in New York City«, murmelte er.

Leider jedoch triggerte dieser Titel keinerlei neue Bilder aus seinem Unterbewusstsein, wie es den übrigen geglückt war. Mr. Bailey versenkte sich in einen Zustand tiefster Konzentration, um dahinterzukommen, worum es in dem Band ging und welche Vorkommnisse ihn zu der Geschichte inspiriert hatten, doch sein Geist ließ ihn vollkommen im Stich. So ungreifbar die Antwort fürs Erste aber auch schien: Ihm war klar, dass alle Informationen, nach denen er lechzte, auf die Buchseiten gebannt sein mussten. Seine Leser mochte er mit einem falschen glücklichen Ende in die Irre geführt haben, doch ganz gewiss würde er selbst in der Lage sein, zwischen den Zeilen die Wahrheit zu ergründen.

Also holte der beliebte Kinderbuchautor tief Luft, schlug die allererste Seite seines eigenen Buchs auf und begann zu lesen, wobei er aus tiefster Seele hoffte, dass die Geschichte ihm aufzeigen würde, wohin seine Schwester all die Jahre zuvor verschwunden war …

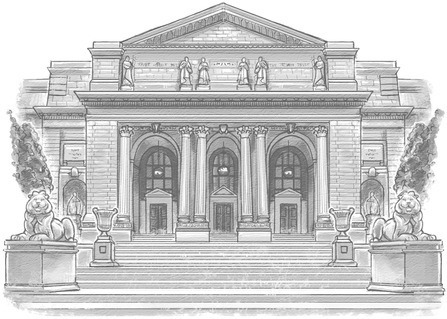

In der Hauptstelle der Stadtbücherei von New York City ging ein ganz gewöhnlicher Nachmittag seinen Gang. Die Marmorsäle des weltberühmten Gebäudes hallten von den Schritten lästiger Touristen, rastloser Studenten und lärmender Grundschüler wider, die ein Klassenausflug hierhergeführt hatte. Reiseführer weihten ihre Gruppen in kaum bekannte Fakten zur umfassenden Geschichte der Bibliothek ein und verkniffen sich nur mit Mühe ein Augenrollen über die Fragen nach Filmen, die vor Ort bereits gedreht worden seien. Angestellte wiesen den Weg in die opulenten Lesesäle der oberen Stockwerke und erinnerten die Gäste daran, dass keine Bücher in die Toiletten mitgenommen werden durften.

Absolut nichts bot den kleinsten Anhaltspunkt dafür, dass später am Abend etwas Merkwürdiges und geradezu Mysteriöses geschehen könnte; allerdings kündigen sich merkwürdige und mysteriöse Geschehnisse ja selten mit großem Trara an.

Wachmann Rudy Lewis startete mit einer Runde, die ihn zum Bibliothekseingang an der 5th Avenue führte, in seine Schicht; von vier Uhr nachmittags bis Mitternacht würde er im Dienst sein. Er herrschte ein paar Jugendliche an, die auf Patience und Fortitude – den beiden imposanten Löwenstatuen, die die breiten Stufen des Gebäudes bewachten – herumturnten. Anschließend bat er die Obdachlosen, die es sich neben den Springbrunnen bequem gemacht hatten, höflich darum, ihr Nickerchen in einer Unterkunft ein Stück weit die Straße hinunter fortzusetzen, und eilte, sobald sie sich getrollt hatten, zurück zu den Statuen, um eine neue kletternde Teenagermeute anzuschnauzen. Nachdem die Bibliothek ihre Türen geschlossen hatte, verlegte Rudy seine Kontrollgänge ins Innere des Gebäudes.

Stundenlang spazierte er kreuz und quer durch die leeren Säle des vierstöckigen Baus, warf prüfende Blicke in Vorhallen, Galerien, Studierzimmer und Treppenhäuser. Fünf Minuten vor dem Ende seiner Arbeitszeit war er fest davon überzeugt, der einzige Mensch in der Bibliothek zu sein, und er freute sich bereits darauf, die Verantwortung an seine Ablösung weiterzureichen. Dann aber, bei seinem letzten Rundgang durch den dritten Stock, musste er feststellen, dass er sich getäuscht hatte.

Ganz am Ende eines langen, dunklen Flurs stieß der Wachmann auf eine einsame junge Frau. Sie trug ein glitzerndes weißes Kleid, hatte rotblondes Haar und hielt den Kopf gesenkt, als wäre sie im Stehen eingeschlafen. Zuerst stutzte Rudy bei ihrem Anblick. Er war an diesem Abend bereits Dutzende Male an besagter Stelle vorbeigekommen und hatte bisher nie jemanden bemerkt. Die junge Frau schien wie aus dem Nichts aufgetaucht zu sein.

»Verzeihung«, sagte er. »Was tun Sie hier?«

Die Dame gab keine Antwort.

»Hey, ich rede mit Ihnen«, versuchte Rudy es erneut.

Inzwischen leicht verärgert, leuchtete er die Fremde mit dem Strahl seiner Taschenlampe an, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, doch auch das brachte ihm keine Reaktion ein. Im Lichtkegel fiel Rudy allerdings auf, wie die junge Frau zitterte und dass ihre Haut gespenstisch blass war. Für den Bruchteil einer Sekunde fürchtete er, sie könnte tatsächlich ein Gespenst sein. Seine Kollegen hatten ihn bereits gewarnt, dass es in der Bibliothek spuke, doch bis jetzt hatte er keinerlei Grund gehabt, ihnen Glauben zu schenken.

»Die Bibliothek ist geschlossen.« Rudys Stimme brach beim Sprechen. »Sofern Sie keine Angestellte sind, begehen Sie gerade Hausfriedensbruch in einem öffentlichen Gebäude.«

Noch immer sah die junge Dame weder auf, noch sagte sie ein Wort. Ihr Schweigen machte Rudy zunehmend nervös. Je länger er in ihrer Gegenwart verbrachte, desto unheimlicher wurde sie ihm. Die Schicksale sämtlicher Wachmänner aller Horrorfilme zuckten vor Rudys innerem Auge vorüber, doch er fasste sich ein Herz und tat noch einen Schritt auf die sonderbare junge Frau zu.

»Wenn Sie nicht mit mir reden, rufe ich die Polizei!«

Mit einem Mal schnappte die Dame nach Luft und riss den Kopf in die Höhe, was Rudy zurückschrecken ließ. In wilder Panik blickte sie sich um, als wäre sie soeben aus einem schlimmen Albtraum erwacht.

»Wo bin ich?«, keuchte sie.

»Sie befinden sich in der Bibliothek«, antwortete Rudy, doch das verwirrte sie offenkundig nur zusätzlich.

»In der Bibliothek? In welcher Bibliothek?«

»Der Stadtbibliothek von New York City, an der Kreuzung von 5th Avenue und East 42nd Street«, erläuterte Rudy.

»Oh nein!«, rief die junge Frau. »Sie müssen von hier verschwinden! Gleich geschieht etwas Schreckliches!«

»Was sagen Sie da? Wie sind Sie überhaupt in das Gebäude gelangt?«

»Ich weiß nicht genau, was sie plant, aber Sie müssen gehen, ehe sie mich dazu bringt, Ihnen weh zu tun!«, flehte die Fremde. »Bitte, hören Sie auf mich! Ich habe mich nicht unter Kontrolle!«

Tränen perlten aus ihren blauen Augen und strömten ihre Wangen hinab.

»Von wem reden Sie?«, fragte Rudy. »Hier ist niemand außer uns beiden.«

»Von der Hexe, die mich verflucht hat! Sie hat mir eine Art Zauber auferlegt, der mich zwingt, Dinge zu tun – furchtbare Dinge!«

»Lady, Sie haben eindeutig zu viele Drogen genommen«, befand Rudy. »Ich bringe Sie jetzt nach draußen und alarmiere die Cops.«

»Sie müssen meinen Bruder verständigen! Er ist der Einzige, der helfen kann! Sein Name ist Conner Bailey – er sollte sich im Moment in der Kinderklinik St. Andrew in Willow Crest aufhalten –«

»Ja, ja, ja«, meinte Rudy und packte sie am Arm. »In dieser Stadt gibt es haufenweise Einrichtungen, wo Leuten wie Ihnen geholfen wird, aber hier können Sie nicht bleiben.«

Der Wachmann mühte sich, sie zum Ausgang zu bugsieren, doch die junge Frau rührte sich nicht vom Fleck. Er zog mit aller Kraft an ihrem Arm, aber sie blieb an Ort und Stelle, als wären ihre Füße am Boden festgeklebt.

»Es ist zu spät!«, sagte die junge Frau. »Der Bann – ich spüre, wie seine Macht in mir aufsteigt! Die Hexe muss bereits in der Nähe sein! Bitte, fliehen Sie!«

Zum Entsetzen des Sicherheitsmannes rollten die Augen der Dame in ihren Höhlen nach hinten und fingen zugleich zu glühen an. Ihr Haar stellte sich auf und umschwebte ihren Kopf wie ein in Zeitlupe flackerndes Feuer. In all seinen Jahren als Wachmann hatte Rudy nie etwas Vergleichbares erlebt.

»Was zur Hölle passiert hier gerade mit Ihnen?«

Die junge Frau presste ihm eine ihrer Handflächen auf die Brust, und ein greller Lichtstrahl brach daraus hervor und schleuderte ihn die komplette Länge des Flurs hinunter. Rudy blieb auf den Fliesen liegen, und sein gesamter Körper kribbelte wie nach einem heftigen Stromschlag. In seinem Sichtfeld flackerte und flimmerte es, und rasch wurde ihm schwarz vor Augen. Mit allerletzter Kraft langte Rudy in den wenigen Momenten, die er sich noch an sein Bewusstsein zu klammern vermochte, nach seinem Funkgerät und hielt es sich vor den Mund.

»Polizei …«, röchelte er. »Wir brauchen die Polizei in der Bibliothek … SOFORT!«

Innerhalb von Minuten war die 5th Avenue in ein Meer rot und blau blinkender Lichter getaucht, als zwei Streifenwagen auf das Gebäude zurasten. Ein Polizist stieg aus dem ersten Auto, eine Beamtin aus dem zweiten. Gemeinsam hasteten sie mit gezückten Waffen die Eingangsstufen hinauf.

»Ich habe gerade einen Anruf erhalten. Wie ist die Lage?«, fragte die Polizistin.

»Wir wissen noch nichts Genaues«, erwiderte ihr Kollege. »Ein Notruf wurde irgendwo im Innern der Bibliothek abgesetzt. Wir tasten uns vorsichtig voran.«

»Oh mein Gott.« Die Polizistin schnappte nach Luft. »Schauen Sie!«

Sie deutete auf den Eingang des Baus, dessen breite Türen soeben scheinbar von selbst aufschwangen. Einen Moment später glitt die junge Frau im weißen Kleid über die Schwelle und bis zum oberen Treppenabsatz. Sogar in New York City waren Polizisten es nicht gewohnt, jemanden mit glühenden Augen und schwebendem Haar aus einem Gebäude fliegen zu sehen. Sobald sie den ersten Schock überwunden hatten, kauerten die Beamten sich hinter eine der Löwenstatuen und zielten mit ihren Waffen auf die Fremde.

»Hände hoch!«, befahl der Polizist.

Die Dame ging nicht auf seine Anordnung ein. Stattdessen deutete sie auf die Statuen, und zwei kraftvolle Lichtblitze schlugen in beide Löwen ein. Die Polizisten warfen sich zu Boden, um nicht ebenfalls getroffen zu werden.

»Was war das?«, keuchte der Polizist.

»Ein Blitzeinschlag!«, antwortete seine Kollegin. »Aber ich verstehe es nicht – am Himmel ist keine Wolke!«

Die Beamten halfen einander gegenseitig auf die Füße; ihre Köpfe fuhren herum, als die Statuen seltsam krachende Geräusche von sich gaben. Staunend verfolgten sie, wie die steinernen Löwen sich von ihren Podesten erhoben, in die Luft sprangen und auf den Stufen vor der jungen Frau landeten. Sie schirmten sie gegen die Beamten ab, die so keine Chance hatten, dichter zu ihr zu gelangen, und brüllten dabei derart laut, dass die Alarmanlagen sämtlicher in der Nähe geparkten Autos ausgelöst wurden.

»Heiliger Bimbam«, flüsterte der Polizist. »Die Statuen sind lebendig! Wie ist das möglich?«

Die Beamtin aktivierte das Funkgerät an ihrer Schulter. »Officer Sanchez, bitte kommen«, sagte sie. »Die Bibliothek wird angegriffen, ich wiederhole: Die Bibliothek wird angegriffen! Wir brauchen alle verfügbaren Einheiten zur Verstärkung, sofort!«

»Hier Officer Sanchez, verstanden«, meldete sich eine Stimme aus dem Lautsprecher. »Alle verfügbaren Einheiten sind informiert. Können Sie feststellen, wer oder was hinter dem Angriff steckt?«

Noch immer ungläubig, zögerte die Polizistin mit ihrer Antwort.

»Magie«, hauchte sie schließlich atemlos. »Die Bibliothek steht unter magischem Beschuss!«

Ein Vorfall wie jener am Kinderkrankenhaus St. Andrew war der Feuerwehr von Willow Crest noch nie untergekommen: Mitten in der Nacht war die Einsatzabteilung zum Schauplatz einer angeblichen Explosion gerufen worden, doch als die Männer dort eintrafen, konnten sie beim besten Willen nicht sagen, was sich ereignet haben mochte. Es gab keine Flammen, die hätten gelöscht werden können, kaum Schrott fortzuräumen, und die verbliebenen Wände der Klinik waren von der mutmaßlichen Detonation in keiner Weise geschwärzt oder verkohlt. Tatsächlich schien es, als sei die betroffene Damentoilette weniger explodiert als vielmehr schlicht verschwunden.

»Sie ist nicht zerstört, sondern einfach weg«, raunte ein Feuerwehrmann seinem Kollegen zu. »Wäre hier etwas in die Luft geflogen, würde überall Keramikbruch herumliegen, aber ich sehe nirgendwo Überbleibsel der Sanitäreinrichtung.«

»Die Krankenhausangestellten schwören, dass sich an dieser Stelle noch vor kaum mehr als ein paar Stunden ein voll funktionsfähiger Toilettenraum befunden hat«, erwiderte der zweite Feuerwehrmann. »Wenn es keine Explosion war – was hätte ihn sonst so schnell komplett ausradieren können?«

Die Männer fragten in der ganzen Klinik herum, doch niemand war Augenzeuge der Geschehnisse geworden, was die merkwürdige Situation zusätzlich verkomplizierte. Die Truppe durchkämmte das komplette Klinikgelände, für den Fall, dass der Toilettenbereich von einer Art Traktor fortgebracht worden war, doch auch Reifenspuren waren nicht zu entdecken.

»Was soll ich im Bericht notieren?«, erkundigte sich der erste Feuerwehrmann bei seinem Kollegen. »Die Versicherung des Krankenhauses wird Informationen von uns brauchen, aber ich kann schließlich schlecht angeben, dass die Damentoilette sich auf eigene Faust aus dem Staub gemacht hat.«

»Schreib Unglück, Ursache ungeklärt«, riet ihm der zweite Mann. »Ich denke, dieser Fall liegt jenseits unserer Gehaltsklasse. Hier muss eine Untersuchung eingeleitet werden, um der Sache auf den Grund zu gehen – eine akribische Untersuchung.«

Da sie vor Ort nicht mehr tun konnten, sperrten die Feuerwehrleute das Gelände mit Flatterband ab und gaben dem Krankenhausmanager die Kontaktinformationen eines Schadensinspektors, der in der nächsten Stadt ansässig war. Der Spezialist hatte erst in der übernächsten Woche Kapazitäten frei, daher würde der verschollene Toilettenraum solange ein gigantisches, mysteriöses Loch in der Fassade bleiben.

Bis um Mitternacht des Vortages seiner Ankunft blieb die Szenerie anschließend unberührt. Dann jedoch stieg ein fünfzehnjähriger Junge über das gelbe Band hinweg und setzte sich in einen Türrahmen, der nun ins Nichts führte. Er hatte tiefe Ringe unter den Augen, und das Herz war ihm schwer; so vornübergebeugt, wie er dahockte, schien es, als lastete das Gewicht der gesamten Welt auf seinen Schultern. Tief in Gedanken versunken, starrte er durch das klaffende Loch hinüber zu den fernen Gebäuden im Stadtkern von Willow Crest.

Der junge Mann hatte gehofft, Antworten auf die Fragen zu finden, die ihn umtrieben, indem er zu dem verschollenen Toilettentrakt zurückkehrte. Leider jedoch schienen sämtliche Erklärungen zusammen mit dem Raum verschwunden zu sein.

»Hey, Conner!«

Ein sechzehnjähriges Mädchen spähte mit einem Mal von außen in die Klinik und bescherte Conner beinahe einen Herzinfarkt. Sie trug eine lila Strickmütze und je eine pinkfarbene und eine blaue Strähne vorn im blonden Haar.

»Bree!«, rief Conner. »Was tust du hier? Ich dachte, du hast Hausarrest, weil du abgehauen warst?«

»Oh, den habe ich durchaus«, meinte Bree. »Bis zum Studium darf ich das Haus nicht mehr verlassen. Derart fuchsteufelswild habe ich meine Eltern überhaupt noch nie erlebt. Soweit sie wissen, hatte ich mich einfach heimlich aus dem Staub gemacht, um Verwandte in Connecticut zu besuchen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie sie reagieren würden, sollten sie je erfahren, dass ich mit diesen Verwandten nach Deutschland und wieder zurück geflogen bin.«

»Und was, wenn du jetzt wieder beim Davonstehlen erwischt wirst?«, fragte Conner.

»Mach dir keine Sorgen, werde ich nicht«, beschwichtigte Bree. »Im Ausbüxen habe ich seit meinem achten Lebensjahr jede Menge Übung. Ich habe einen Wachskopf auf mein Kissen gelegt und spiele Schnarchgeräusche mit dem Kassettenrekorder ab, für den Fall, dass meine Eltern mein Zimmer kontrollieren.«

»Das ist beeindruckend und gruselig zugleich«, urteilte Conner.

Bree zuckte mit den Schultern. »Ganz so, wie Laurel Thatcher Ulrich gesagt hat: ›Brave Frauen schreiben selten Geschichte.‹«

Sie kletterte ins Innere des Gebäudes – sorgsam darauf bedacht, ihre Füße auf noch tragende Bodendielen zu setzen, um nicht ins Kellergeschoss durchzubrechen – und ließ sich neben Conner an der Türschwelle nieder.

»Du warst nicht zu Hause, daher dachte ich mir, dass ich dich hier finde«, sagte sie.

»Ich wollte mir den Schaden noch ein letztes Mal anschauen, ehe der Inspektor hier morgen herumzuwühlen beginnt«, erwiderte er. »Bloß falls uns – du weißt schon – irgendetwas entgangen ist.«

»Und, hast du Alex inzwischen aufgespürt?«

»Nicht die winzigste Spur von ihr«, seufzte Conner. »Eine Woche ist ihr Verschwinden inzwischen her, und wir haben keinen einzigen Hinweis darauf entdeckt, wohin es sie verschlagen haben könnte. Meine Mom und mein Stiefvater haben die ganze Stadt durchkämmt, ohne Erfolg. Jack, Rot und Lester suchen derweil in der Märchenwelt, aber bislang ist auch ihnen nichts Hilfreiches untergekommen.«