Groucho Marx schämt sich, als er Gottfried von Cramm sieht. Es ist der 20. September 1937 in Los Angeles, und Cramm betritt den Platz für sein erstes Match bei diesen Pacific Southwest Championships. Eigentlich wollen hundert Hollywood-Größen – eine amerikanische Illustrierte zeigt Clark Gable und Carole Lombard – nun aufstehen und demonstrativ ihre Logen verlassen, wie sie es vorher verabredet hatten, aus Protest gegen die Rassenpolitik der Nationalsozialisten. Als Cramm den Platz betritt, ist der Eindruck, den er macht, so vornehm, bescheiden und freundlich, ein Gegenmodell zu den Nazis, dass alle erst ihn ansehen, dann sich ansehen – und sitzen bleiben, worüber sie nur ein halbes Jahr später heilfroh sind, als Cramm in Moabit im Gefängnis sitzt. Groucho Marx, der das alles später erzählte: «Als ich diesen Mann sah, empfand ich sofort Scham, das zu tun, was wir uns vorgenommen hatten.» – «When I saw that man, I just felt instant shame at what I was supposed to do.»

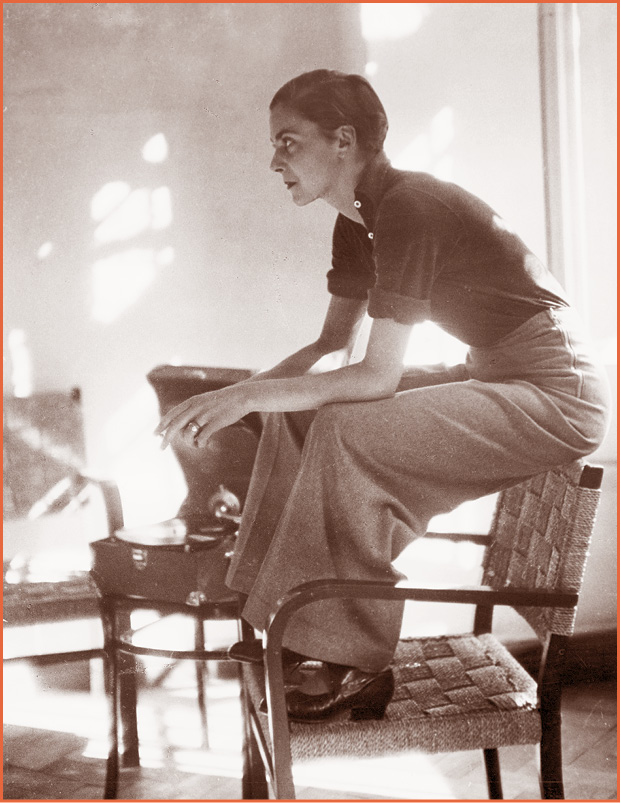

Das war Gottfried von Cramm. Mit dieser Geschichte muss dieses Buch beginnen. Aber es war nicht diese Geschichte, die am Anfang dieses Buches stand. Am Anfang stand ein Foto. Ein Porträt, fotografiert von Marianne Breslauer – der Frau des Berliner Galeristen und Verlegers Walter Feilchenfeldt, Kunst- und Verlagsbuchhandlung Paul Cassirer, seit 1933 im Exil in Amsterdam und zuletzt in Zürich, wo sie selbst dann die Kunsthandlung führte. Marianne Breslauer, die die ikonischen Frauen der 20er und 30er Jahre mindestens so sehr schuf wie abbildete: Annemarie Schwarzenbach, Maud Thyssen oder Ruth von Morgen in Berlin, in Sacrow am See – die besonders. Nein, besonders eben die eine, an deren Foto ich 2018 hängenblieb beim Blättern durch Breslauers Wundertaten.

Dunkel, strenge kurze Haare, schmalgeschnittenes kurzärmlig-hochgekrempeltes dunkles Hemd, helle weite Hose, lässig-konzentriert auf der Stuhllehne sitzend, die Schuhe auf der Sitzfläche, im Profil, Grammophon im Hintergrund auf dem Stuhl, sonnendurchfluteter Berliner Altbau, Lichtfelder auf Wänden und Fischgrät-Parkett, offenbar beim Stepptanz- oder Akrobatik-Unterricht, wie weitere Bilder dieser kleinen Serie nahelegen – ein hinreißendes Porträt. Konsterniert war ich von der absoluten Modernität dieser Person in Haltung, Linie, Stil, Ausdruck, Kleidung, Selbstbewusstsein, Ernst.

Wer war das? So fing alles an. Das war Lisa von Cramm.

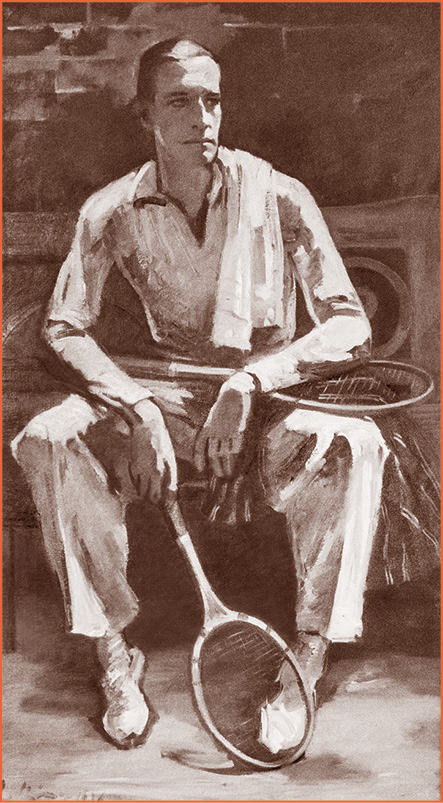

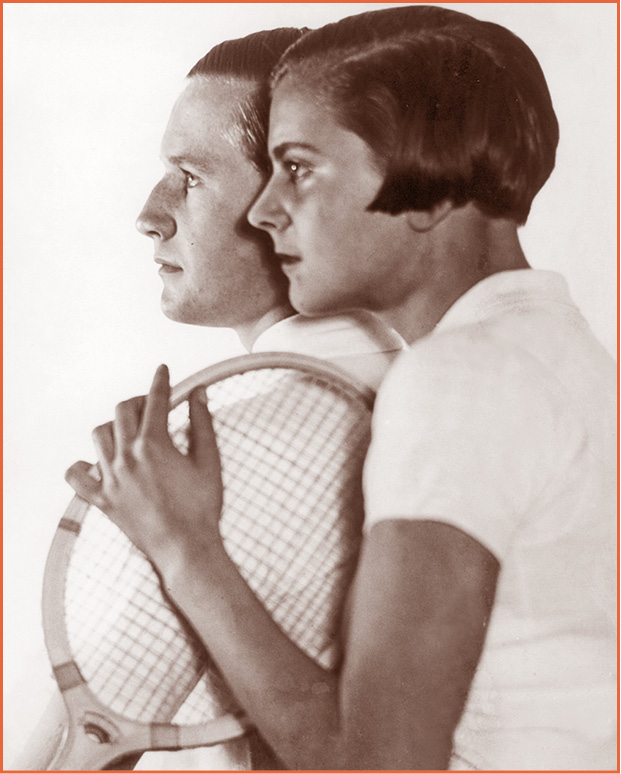

Und dann kam Gottfried von Cramm. Auch keine Enttäuschung, stilistisch, um das Mindeste zu sagen. Und das Profilfoto von beiden, von Martin Munkácsi, dem spannendsten Fotografen um 1930 in Berlin – im Tennis-Shirt, wie schöne Geschwister, im November 1930, kurz nach der Hochzeit, auf dem Cover der Berliner Illustrierten Zeitung.

Deshalb ist dies auch ein Buch über Lisa von Cramm. – Die 36 Tagebuchbände von Gottfrieds Mutter im Familienarchiv in Schloss Bodenburg haben es schließlich auch ein Buch über Jutta von Cramm werden lassen.

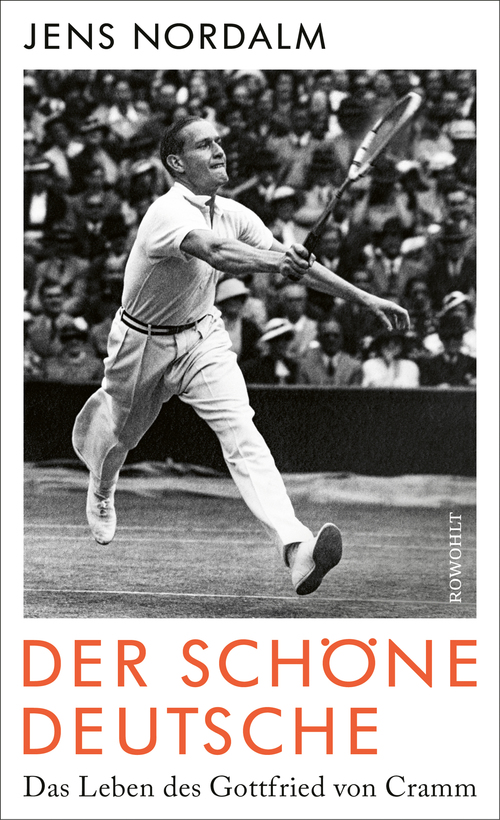

Wir haben nicht viele Gottfried von Cramms. Umso unverständlicher, dass er heute keine Rolle spielt im besseren deutschen Gedächtnis. Was gäbe es da zu erinnern! Das staunenerregende Leben eines außergewöhnlichen Deutschen im 20. Jahrhundert – das Leben des «schwulen Antifaschisten» (taz), adeligen Beaus, elegantesten Tennisspielers aller Zeiten, mindestens zweitbesten Spielers der 30er Jahre, zeitweisen Ehemanns der reichsten Frau der Welt.

Man hätte zu erinnern das Leben eines schönen, umjubelten und sportlich wie charakterlich tatsächlich bewunderungswürdigen Mannes – der im Grunde einsam bleibt und für seine Liebe zu Männern wie zu Frauen nicht nur in den Jahren des Nationalsozialismus keine wirklich lebbare Form findet. Vor dem Innern einer großen unerfüllten Sehnsucht eine lebenslang unerschütterliche Freundlichkeit und bescheidene Demut. Selten ist ein Deutscher gewinnender aufgetreten. Den «besten Diplomaten Deutschlands zwischen 1932 und 1956» hat man ihn genannt, als seine Karriere nach dem Gewinn der Internationalen Deutschen Doppelmeisterschaft 1955 am Hamburger Rothenbaum endete. Gottfried von Cramm ist über Jahrzehnte wahrgenommen worden als das Gesicht eines Deutschlands, das man mögen kann.

Gerade hat man begonnen, sich filmisch für die tanzende Berliner Menge der 20er und 30er Jahre zu interessieren. Hier wäre eine Ergänzung aus dem Sternenbereich der Gesellschaft – ein Mann, der uns auch visuell die Zeit bezwingend zurückbringt, der zu Stilbildung und als Haltungsvorbild taugt, ein deutscher Oberschichtspromi der Hitler-Zeit, den man mit gutem Gewissen und einer guten Portion Patriotismus anhimmeln kann. So konnte und kann «deutsch» auch sein. Gottfried von Cramm: Integrität und Eleganz unter Hitler. Der «schöne Deutsche» als ein Gegenbild zum «hässlichen Deutschen», als der wir lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg angesehen wurden.

Donald Budge, Cramms großer US-amerikanischer Gegner und Freund, erinnerte sich: «Ganz egal, wie stolz und selbstbewusst du dich gefühlt hast, und das habe ich, glauben Sie mir – wenn du mit Cramm einen Tennisplatz betratst, war es schwierig, nicht zu empfinden, dass du in seinem Schatten gingst.»

Jörg von Morgen, der in den letzten Kriegsjahren als Jugendlicher im Cramm’schen Schloss Bodenburg lebte, mit seiner Mutter Ruth von Morgen und seiner Tante Elfi, die mit Gottfrieds Bruder Adalbert verheiratet war, liebte den Tennis-Star: «Weil er sich deshalb nicht aufblies. Im Gegenteil, er machte Faxen und alberte ohne Hemmungen mit uns herum. […] Ich bewunderte seine englische Art, sich zu kleiden, und die internationale Aura, die ihn umgab. Gelegentlich reiste er sogar nach Schweden und konnte einem von dort neue Jazzplatten mitbringen.»

Diese ersten kurzen Eindrücke schon zeigen, was neben dem atemberaubenden Individuellen, über die Person selbst hinausweisend, so erfreulich und so faszinierend ist an Gottfried von Cramm: Er steht für eine Zeit des Sports, in der Ästhetik, Leben, Kultur, eine sich ins menschlich Ganze rückbindende Athletik noch die Balance halten zu Physis und Kampf.

Das Staunenerregende dieses Lebens bis in die Nachkriegszeit hinein bedeutet zugleich, dass die späten Jahrzehnte bis zu Cramms Tod 1976 kaum anders können, als blasser zu wirken gegenüber allem Früheren. Deshalb liegt der Schwerpunkt dieses Buches auf der Zeit bis in die 50er Jahre hinein – und deshalb legt sich über die Darstellung der bundesrepublikanischen Atmosphäre der letzten Lebensjahrzehnte Gottfried von Cramms eine Melancholie, von der ich mich entschieden habe, sie nicht zu leugnen. Aber der Reihe nach.

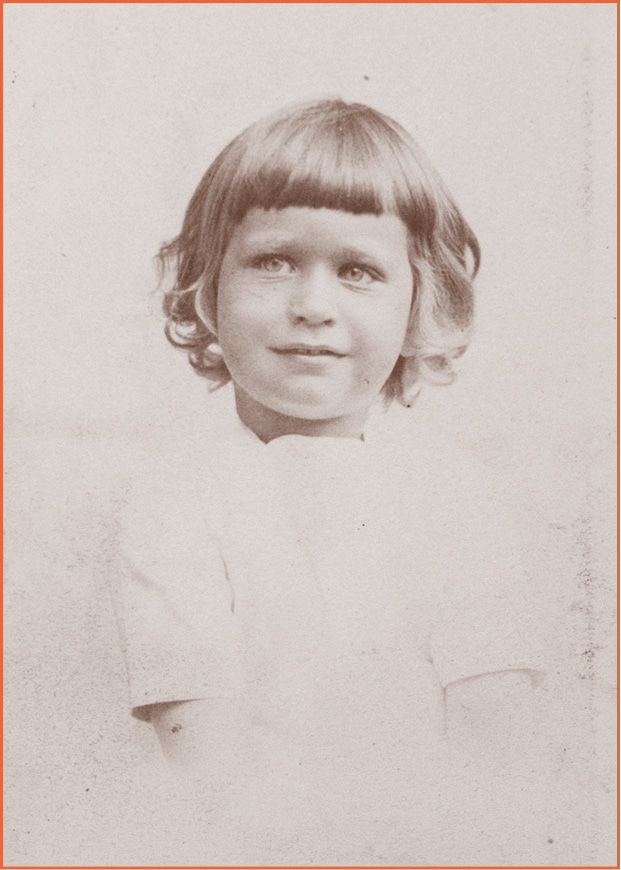

Geboren wurde Gottfried Alexander Maximilian Walter Kurt Freiherr von Cramm in Nettlingen, dem Familiensitz der Cramms, südöstlich von Hannover, am 7. Juli 1909, in ein uraltes niedersächsisches Adelsgeschlecht mit Schlössern nahe Hildesheim. Er war der dritte von sieben Söhnen.

Als er zwei war, zog die Familie nach Schloss Brüggen um, knapp 30 Kilometer entfernt, dem früheren Sitz derer von Steinberg, der nach dem Tod des letzten Steinberg an Vater und Mutter Cramm, geborene Freiin von Steinberg, gefallen war – wie das Schloss Bodenburg und weitere fünf Güter in der Gegend: Harbarnsen, Wispenstein, Almstedt, Sellenstedt und Salzdetfurth.

Es ist eine herrliche, leicht hügelige Felder-Wälder-Landschaft, eine Kulturlandschaft mitten in Deutschland. Berückend liegen diese Cramm’schen und Steinberg’schen Güter in ihr, oft nur wenige Kilometer auseinander. Den meisten dieser Sitze sieht man die Burg noch an, die sie einmal waren – «noch immer unter dem seidenen Mantel die eiserne Rüstung», wie man einmal über Schlösser dieser Übergangszeit vom Mittelalter zur Renaissance gesagt hat.

28 Jahre lang war Brüggen nun Gottfried von Cramms Hauptwohnsitz. Im Leine-Tal, zu Füßen des Siebengebirges, war es schon Königssitz Ottos des Großen, der dort im Jahr 965 laut Urkunde auch als Kaiser Aufenthalt nahm. Im Juni 1937 feierten die von Cramms mit dem Dorf an mehreren Tagen 1000 Jahre Brüggen. Von den Tagen wurde ein Film gedreht, den man in den kommenden Wochen und Monaten abends immer wieder sah und Gästen zeigte.

Eine Schloss-Atmosphäre in diesem Bau von 1693, die man literarisch eher aus England kennt – mit dem zahlreichen Personal auf Feldern, in Wäldern und Ställen, bei den Pferden, in Küche und Erziehung der sieben Söhne, mit den Hauslehrern von den Gymnasien in Hannover und Braunschweig, mit den Salons und Essenssälen. Noch heute wie je rinnt das Quellwasser in der Gewölbeküche des Souterrains aus der Wand in das Küchenbecken.

Man fährt durch die steinerne Tordurchfahrt, sieht dabei zuerst nur einen Ausschnitt der prachtvollen Barockfassade und rollt dann über den knirschenden Kies das große Rund bis vor die grau-steinerne Freitreppe. Hinter der Tür über die großzügige Treppe dann geradeaus in den riesenhohen Saal, elf Meter hoch, der sich zur Parkseite hin spektakulär öffnet.

In diesem Saal und in den Seitensalons fand der Unterricht der sieben Brüder in den 1910er und 20er Jahren statt. Die sieben waren alle etwa zwei Jahre auseinander, es handelte sich also um siebenfachen Einzelunterricht. Und jeder der sieben Brüder, erinnerte sich Wilhelm Ernst, «Erne», der jüngste Bruder, hatte beim Unterricht unter seinem Tisch seinen Hund liegen. Der Pastor, in der großen Pause in Brüggen die 400 Meter um den großen Rasen des Schlossparks laufend, in schwarzem Anzug, mit Monokel und steifem Kragen, gewann immer.

In diesem Saal wurde Weihnachten gefeiert. «Wir Kinder legten Wert darauf, dass auch der Weihnachtsbaum fast 11 Meter hoch war – und daneben standen, in der Größe gestaffelt, sieben kleinere Weihnachtsbäume, für jeden Sohn einer. In der Mitte die Krippe. […] Nach dem Aufsagen des Weihnachtsevangeliums kam dann die Bescherung. […] Die ‹Leute› wurden zuerst beschert und dann erst die Kinder.»

Aus diesem Saal beim Abendessen am 5. März 1938 wurde Gottfried von Cramm von der Gestapo abgeholt.

Dieser Saal war um 1910 Gegenstand eines kurzen Schlagabtauschs, der etwas erzählt über das Selbstbewusstsein der Steinbergs und der Cramms. Als der Herrenmeister des Johanniterordens, Prinz Eitel Friedrich von Preußen, das Johanniter-Krankenhaus in Gronau besichtigt hatte, dessen Patron der Steinberg’sche Großvater der sieben Brüder Cramm war, fand anschließend ein Essen in Brüggen statt. Als der Prinz nun am Arm der Baronin Steinberg die Treppen emporstieg und in den Saal kam, sagte er: «Was, und einen Saal haben Sie auch?» Das ärgerte die Baronin, und sie antwortete: «Jawohl, königliche Hoheit, haben Sie auch einen?»

In diesem Saal wurde 1936 die Verlobung von Prinz Bernhard zur Lippe-Biesterfeld, dessen Mutter Armgard eine geborene von Cramm war, mit Kronprinzessin Juliana, der späteren Königin der Niederlande, gefeiert.

Wie die Steinbergs sind auch die Cramms ältester Uradel, seit 1150 greifbar. Seit Ende des 13. Jahrhunderts lebte das Geschlecht auf Schloss Oelber am Weißen Weg im Kreis Wolfenbüttel. Weitere Sitze, wie Nettlingen, der Geburtsort Gottfrieds, kamen in den Jahrhunderten hinzu. Es geht hier um fast tausend Jahre Familiengeschichte und Familienbewusstsein, in diesem Raum um Hildesheim und Hannover. Tausend Jahre, die in Lebensstil und Bildern und Materialien und Dingen für die Cramms tägliche Gegenwart waren.

Sehr einleuchtend haben Historiker seit längerem gezeigt, dass sich zwischen frühem Mittelalter und den Jahrzehnten um 1800 das auf bestimmten, zäh beharrenden Wirtschaftsformen beruhende Leben auf dem Land in Europa kaum verändert hat – allen Epochenscheiden von Renaissance, Reformation und Amerikaentdeckung zum Trotz.

Für Familien wie die Cramms und die Steinbergs kann man das, in der Form der gutsherrlichen Lebens- und Wirtschaftsweise, bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein noch verlängern. In manchem bis ins 21.: Bis heute leben die Cramms, die die drei Schlösser Oelber, Bodenburg und Brüggen noch bewohnen, in einer Land-, Forst- und Energiewirtschaft, ohne die sich die Güter wirtschaftlich nicht in Familienhand halten ließen. Und zwar wirklich selbstbetrieben, wenn man bis heute als Baron auf dem Trecker sitzt.

Erst recht noch in der ersten Hälfte der 1940er Jahre, im Krieg, als Jörg von Morgen mit seiner Mutter Ruth in Schloss Bodenburg lebte, ist davon viel spürbar. Im Sommer 1945 mussten alle, «die noch irgendwie krauchen konnten», mit auf den Acker: «Selbst die alte Baronin setzte sich einen riesigen Strohhut auf, zog sich Gartenhandschuhe an und bestieg den Leiterwagen.»

Der Eindruck von «Adel im Niedergang» – so doch die eingeübte Erwartung – will sich beim Studium dieser Welt in den 20er und 30er Jahren nicht einstellen. Zwar deuten sich finanzielle Schwierigkeiten immer wieder an in den Tagebüchern Burghards und Juttas von Cramm, die leider erst seit 1930 vorhanden sind: lange Verhandlungen mit Banken über Umschuldungen und Kredite – aber man hat es immer irgendwie dann doch geschafft, auch, wo unumgänglich, durch Verkäufe von Land und Wald. Und die ökonomische Grundlage von alldem blieb breit: Zu den Gütern gehörten Baumschule, Brennerei, Mühle, Ziegelei und Zuckerfabrik.

Auch die politisch-soziale Verwobenheit der Familie mit der Landschaft und der Region blieb – all die landwirtschaftliche Verbandsarbeit und die örtlichen Vereinssitzungen, in Hannover für Burghard von Cramm dazu die leitende Arbeit in Rennverein oder Golfclub. Es blieben die Kirchenpatronate – erst am Ende ihres Lebens denkt Jutta von Cramm daran, manches aufzugeben – und die adligen Netzwerke, die engen Verbindungen über Jahrzehnte mit den Familien in der Gegend, den Görtz’, Hardenbergs, Schulenburgs oder Knigges, und mit Königlichen Hoheiten.

Hinzu kommt schließlich, dass die Familie von Cramm überhaupt einem ganz anderen Ideal zu folgen schien als dem der Konservierung von Hergebrachtem. Hubert von Meyerinck, Schauspielstar, Freund Gottfrieds und Freund der Familie, schrieb in seinen Erinnerungen über die Cramms, über die Mutter und die Brüder: «Eine Familie, die nicht stehengeblieben ist wie so viele andere ihrer Standesgenossen. Sie ist immer mit der Zeit gegangen und hat stets die jeweilige Epoche, in der sie lebte, klar erkannt und ihre Menschen verstanden.»

Die Cramms und die Steinbergs waren jahrhundertelang – wie ähnliche Familien auch – in Ämtern und Positionen den Welfen, dem Haus Hannover, eng verbunden. Sie waren Offiziere, kurhannoversche Minister, Domherren von Halberstadt, Oberhofmarschall, kurhannoversche Gesandte in Wien, später königlich preußischer Kammerherr, Mitglied des Herrenhauses zu Berlin und dergleichen mehr.

Der Protestantismus der Familien spielte eine wichtige Rolle. Ein vielerinnerter Vorfahr der Familie von Cramm war ein Freund und Mitstreiter Martin Luthers: Assa von Kram war Taufpate eines Sohnes Luthers; Luther widmete ihm seine Schrift «Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können».

Gottfrieds Vater Baron Burghard, geboren 1874, wurde in Erlangen zum Doktor der Rechte promoviert, beendete seine Militärzeit bei den Garde-Ulanen in Potsdam als königlich preußischer Oberleutnant der Reserve, bevor er zum herzoglich braunschweigischen Kammerjunker ernannt und Mitglied des Braunschweigischen Landtags wurde. 1905 heiratete er Jutta von Steinberg, die man, Alleinerbin in Ermangelung eines männlichen Erben, in der Gegend anerkennend den «Großen Preis von Hannover» nannte. Mit dieser Heirat kamen weitere fünf Patronate evangelischer Kirchen und die oben genannten sieben Güter in den Besitz der Familie.

Burghard von Cramm war ein Liberaler. Er verfasste 1928 ein Manifest in Form eines Vertragsentwurfs zur Abrüstung, Begrenzung von Streitkräften, Einhegung von militärischen Konflikten, Schutz der Zivilbevölkerung und Gründung eines «Weltfriedensbundes» – und sandte die Schrift an eine Reihe in- und ausländischer Behörden, weil sie, wie er im Vorwort schreibt, vielleicht für die Arbeiten des Völkerbundes von Wert sein könnte. Und er unterzeichnete mit allzu wenigen anderen Adelsangehörigen 1926 den vieldiskutierten Aufruf eines adligen Abgeordneten der Deutschen Volkspartei Gustav Stresemanns, der deutsche Adel solle die Regierung der Republik unterstützen und bei der Führung des Staates mitwirken.

Jutta von Cramm, geboren 1885, war zu all ihren Aufgaben auf den Gütern jahrzehntelang Vorsitzende des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes und Leiterin der Evangelischen Frauenhilfe. Auch in diese familiären Fußstapfen wird der Weltklassetennisspieler Gottfried von Cramm einmal treten, indem er nach dem Krieg mit Eugen Gerstenmaier das Evangelische Hilfswerk gründet.

Was machten die anderen sechs Brüder? Alle werden noch Rollen spielen im Verlauf des Buches. Wilhelm Ernst: «Es war vorgesehen, dass Aschwin, der Älteste, das Steinberg’sche Fideicommis Brüggen/Wispenstein mit Wald erhielt – unverschuldet –, Büdy [Burghard], der Zweite, Oelber mit der Ziegelei, Berno, der Vierte, Bodenburg und Harbarnsen mit Brennerei und Wald Salzdetfurth. Die anderen vier verzichteten bzw. wurden mit sehr schmalen Apanagen abgefunden. Gottfried, der Dritte, hat immer verzichtet, weil er in erster Ehe die sehr reiche Lisa […] heiratete, und später […] Barbara Hutton.»

Das alles änderte sich durch die zwei Toten des Krieges – Adalbert, der sein Jurastudium mit dem Referendar-Examen abschloss, Soldat wurde und mit 23 Jahren 1940 an einer Lungenentzündung starb, und Berno, der seit 1942 in Russland vermisst blieb. Wilhelm Ernst, Erne, Ritterkreuz-Träger mit Nazi-Distanz, übernahm Harbarnsen, Siegfried, der Flieger-Offizier, Bodenburg. Später, Ende der 40er, für kurze Jahre, in denen Gottfried mehr in Kairo, Stockholm, London oder Paris war als gerade dort, überließ Aschwin ihm das Gut Wispenstein, das aber dann bald an den Bruder zurückging und 1958 verkauft wurde.

Diese ersten Eindrücke zusammenfassend, hören wir Jutta von Cramm, nach dem Tod ihres Mannes 1936 das regierende Familienoberhaupt, in einem maschinengeschriebenen Sammelbrief aus Bodenburg vom 6. Juli 1940 an «meine lieben Söhne» im Feld – Adalbert war gerade im März gestorben, Aschwin und Burghard, die beiden Ältesten, waren noch bei ihr auf den Gütern.

«Die Felder stehen befriedigend. Die Rüben haben sich ganz gut entwickelt. Gerste, Hafer und Sommerweizen stehen gut. Letzterer hat allerdings Brand, aber der scheint überall zu herrschen. Das Harbarnser Feld steht etwas besser als das Bodenburger, mit Ausnahme des Rapses, des Roggens an der Feldscheune und des Sommerweizens eben daselbst.» So geht sie durch die Güter. Die benötigten und die bereits bestellten Maschinen und Fahrzeuge werden aufgelistet: «Schwarz möchte außerdem einen Trecker mit Schnellganggetriebe haben.» Dann die Pferde in Oelber: «Der Jährling von Herold aus der Mappe gefällt mir besonders gut. Es ist eine Stute, und wir dürften sie eigentlich nicht verkaufen, aber ob Stall Oelber in der Lage sein wird, noch ein Pferd einzustellen, ist mir doch zweifelhaft. […] Die Fuchsstute aus der Barke hat sich mächtig ausgelegt und ist ein sehr schönes Pferd geworden. Das sollte ja wohl mal ein Reitpferd für Erne werden. Dann ist noch ein Jährling aus der Barke da, Hengst, beides Halbblüter. Der Letztere gefällt mir fast noch besser als der zweijährige Hengst. […] Sonntag vor 14 Tagen gewannen wir bekanntlich mit ‹Hi Welf› den Niedersachsenpreis. […] Haselnuß hat bereits ihr zweites Rennen gewonnen, und Mavis geht über Hürden. Es kommt einem so sonderbar vor, dass man während des Krieges überhaupt an Pferde denkt, aber zur Hebung der Landespferdezucht muss ja wohl etwas geschehen. Es braucht ja nicht so auszuarten wie das Derby in Epsen, wo 30000 Autos parkten.» Sie meint Epsom, das älteste Pferderennen der Welt, seit 1780, in Surrey, im Juni. – Es fehlt noch der Überblick über die Nutztiere: «Der Garten hier [in Bodenburg] ist an Tieren reich gesegnet. Auf der großen Weide sind die Rinder, davor von Hürden umgeben die Schafböcke. Rechts nebenan unter den Tannen weiden die Schweine, um die vielen Brennnesseln zu vertilgen. Auf dem großen Rasen werden die Schafe gehütet, und auf dem Teich schwimmen 18 Enten.» Wenn man Bodenburg kennt, heißt das: Alles, was irgendwann oder heute ein Park um des Parks willen war oder ist, war bis an Schloss und Schlossgraben heran mit weidenden Tieren besetzt.

Über Jutta von Cramm, zu der Gottfried zeitlebens ein enges und offenes Verhältnis hatte, muss man mehr erzählen.