NS-EUTHANASIE:

WAHRNEHMUNGEN – REAKTIONEN – WIDERSTAND

Historische Texte des

Lern- und Gedenkorts Schloss Hartheim

Band 4

Verena Lorber, Andreas Schmoller,

Florian Schwanninger (Hg.)

im kirchlichen und religiösen Kontext

Einleitung

Boris Böhm

Lothar Kreyssig, Paul Gerhard Braune und Walter Schadeberg:

Protagonisten des protestantischen Widerstands gegen die NS-Euthanasie

Andreas Schmoller und Verena Lorber

Reaktionen auf die NS-Euthanasie in der Diözese Linz

Helmut Rönz

Widerstand gegen die NS-Medizinverbrechen im Rheinland

Marcin Gołaszewski

Die „Euthanasie“-Predigt vom 3. August 1941 von Clemens August Graf von Galen als Zeugnis der Sorge um Menschen und Vaterland – Versuch einer inhaltlich-rhetorischen Analyse

Josef Wallner

Laute Predigt – Leises Echo. Umfeld und Hintergründe der

„Euthanasie-Predigt“ des St. Pöltner Bischofs Michael Memelauer

Autor*innen

Herausgeber*innen

Über 70.000 Menschen fielen in den Jahren 1940 und 1941 der NS-Euthanasieaktion „T4“ zum Opfer. Es war dies der erste industriell durchgeführte Massenmord des NS-Regimes bei dem Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen durch Kohlenmonoxid in insgesamt sechs Einrichtungen im Deutschen Reich ermordet wurden. Ende August 1941 kam es überraschend zum Stopp der „Aktion T4“. Sich verbreitende Gerüchte über das Schicksal von zahlreichen Menschen, die plötzlich aus Kliniken, Anstalten und Heimen in Transporten mit ominösen Zielorten weggebracht wurden, die Häufung von Sterbefällen sowie die Reaktionen Angehöriger, die ahnten was hinter diesen Vorgängen stand, führten ebenso wie die Proteste der Kirchen zur Beunruhigung der NS-Führung. Hinzu kam das zunehmende Wissen um die NS-Euthanasiemorde in anderen Ländern – auch im neutralen Ausland –, aber auch die Information einer breiten Öffentlichkeit im Deutschen Reich durch die deutschsprachige Welle des britischen Senders BBC im Sommer 1941 oder durch die Flugzettel-Aktionen der Alliierten. Aufgrund dieser Faktoren sah das NS-Regime die Stimmung sowohl an der „Heimatfront“ wie auch unter den Soldaten als gefährdet an, nicht zuletzt weil Gerüchte kursierten, auch schwerverletzte Kämpfer würden in den Tötungsanstalten „euthanasiert“. Gerade nach der von vielen mit Sorge betrachteten massiven Ausweitung des Krieges – im Juni 1941 hatte die Wehrmacht die Sowjetunion überfallen – wollte man das Risiko eines Verlustes an Zustimmung und Unterstützung unbedingt verhindern. Dies trug wesentlich zum Ende der „Aktion T4“ bei. Das bedeutete aber nicht, dass die NS-Euthanasie gänzlich eingestellt wurde. Tötungen erfolgten ab diesem Zeitpunkt verstärkt dezentral in zahlreichen Heil- und Pflegeanstalten. Auch die „Kindereuthanasie“ führte man bis 1945 weiter und in drei der NS-Euthanasie-Anstalten wurden bereits vor dem Stopp der „Aktion T4“ „kranke“, „invalide“ sowie „nicht mehr arbeitsfähige“ KZ-Häftlinge ermordet.

Die Predigten des Münsterer Bischofs Clemens August Graf von Galen, der selbstlose Einsatz der Ordensschwester Anna Bertha von Königsegg oder die Weigerung des evangelischen Richters Lothar Kreyssig, die Rechtmäßigkeit der Mordaktionen anzuerkennen, bilden zentrale Referenzpunkte im kollektiven Erinnern an den Widerstand gegen die NS-Euthanasie. In der NS-Forschung ist der Begriff des Widerstandes vielfach problematisiert, diskutiert und durch Modelle und Begriffsalternativen angereichert worden. Unabhängig von der eigentlichen Begriffsdiskussion ist dieser auch für die Verhältnisbestimmung von Kirchen und Nationalsozialismus problematisch, weil er einseitig die Gegensätzlichkeit der Kirchen und des NS-Regimes betont. Der Blick auf die Ambivalenz, d.h. das Nebeneinander von Konsens und Dissens der Kirchen hinsichtlich der Ziele und Politiken des NS-Regimes, gerät dabei häufig aus dem Blick. Widerstand bzw. die entsprechenden Stufenmodelle dienen zwar in der Geschichtsforschung weiterhin als analytische Kategorien, jedoch beruht der Anspruch auf die Verwendung des Etiketts „Widerstand“ – bzw. die Zurückweisung dieses – nicht selten auf moralischen und identifikatorischen Gesichtspunkten. Zudem sind die Grenzen zwischen den Stufen und Kategorien selten eindeutig. Der Widerstand Einzelner, im Fall des vorliegenden Sammelbandes von Bischöfen, Ordensleuten oder Angehörigen konfessioneller Milieus, wird dann zentral über eine Identifikation mit deren kirchlicher Zugehörigkeit betrachtet, die in der Folge auf die ganze Gruppe ausgedehnt wird. Dass nicht von einem „katholischen Widerstand“ oder einem „evangelischen Widerstand“ gesprochen werden kann, sondern diese Qualifizierung sich auf den jeweils einzelnen Fall bezieht, wurde durch die Geschichtswissenschaft hinlänglich aufgezeigt. Auch im Bereich der NS-Euthanasie, wo die „Umwertung der Werte“ des Nationalsozialismus für breite Bevölkerungskreise wahrnehmbar wurde, ergab sich kein breites einheitliches Widerstandsverhalten. Es lassen sich viele Schattierungen und Formen von widerständigem Verhalten im Spannungsfeld zwischen (partieller) Ablehnung, aktiver und passiver Opposition, Selbstbehauptung, Resistenz, Verweigerung, Dissens oder Nonkonformität feststellen. Jüngere Untersuchungen, wie sie auch in diesem Sammelband enthalten sind, bestätigen jedoch den Befund, dass sich die Resistenz der kirchlichen Kernmilieus gegen den Nationalsozialismus auch darin zeigte, dass sich das Kirchenvolk mehr Gegenwehr ihrer Amtsträger in dieser Frage erwartete. Vielerorts wartete es allerdings vergeblich, weshalb die Predigten des Bischofs von Münster umso mehr Resonanz erzeugen konnten.

In der Rückschau nimmt Galen eine Dominanz im Geschichtsbild ein, die andere Aktivitäten von Einzelpersonen, vor allem auch im protestantischen Bereich, überdeckt. Dieser Sammelband würdigt einerseits den konkreten Widerstand gegen die NS-Euthanasie, wie er in schriftlicher oder mündlicher, öffentlicher oder nicht-öffentlicher Form getätigt wurde, andererseits setzen die Beiträge noch eine Schicht tiefer an. Dort wo nicht – oder nur bedingt – von Widerstand gesprochen werden kann, stellt sich dennoch die Frage nach Wahrnehmungen der Verbrechen und Reaktionen auf diese. Widerstand entstand, falls überhaupt, innerhalb von konkreten Zusammenhängen und Handlungsfeldern. Kirchen waren in komplexer Weise direkt und indirekt mit den NS-Krankenmorden konfrontiert und mussten reagieren. Dies betraf etwa die Anweisungen für kirchliches Pflegepersonal in jenen Einrichtungen, wo Abtransporte von Pfleglingen im Rahmen der „Aktion T4“ stattfanden. Die gehäuften Anfragen von Familienmitgliedern über den Verbleib ihrer Angehörigen oder deren Wunsch, Ascheurnen nach kirchlichem Ritus und auf katholischen Friedhöfen zu bestatten, bedingten ebenso Reaktionen auf Diözesanebene.

Schließlich werden auch fehlende Reaktionen der Ablehnung oder des Protestes kontextualisiert und mit Erklärungsansätzen versehen. Soweit die Beiträge in diesem Band das institutionelle Handeln betrachten, nehmen sie das jeweilige Amtsverständnis sowie die diözesanen Rahmenbedingungen für die Amtsausübung präzise in den Blick, um Schweigen und Brechen des Schweigens zu rekonstruieren. Aber auch das Handeln bzw. Nicht-Handeln auf individueller Ebene wird in den Beiträgen thematisiert, indem die Reaktionen und das Wissen der Bevölkerung über die Vorgänge untersucht und die Handlungsspielräume Angehöriger konfessioneller Milieus ausgelotet werden. Die vorliegenden Beiträge gehen auf das III. Hartheimer Forschungskolloquium zurück, das sich am 4. Oktober 2019 im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim unter dem Titel „Wahrnehmungen – Reaktionen – Widerstand“ den oben beschriebenen Aspekten und Themen widmete. Das Ziel der Hartheimer Forschungskolloquien ist es, aktuelle bzw. laufende Forschungsprojekte und -arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Das Kolloquium wurde in Kooperation zwischen dem Franz und Franziska Jägerstätter Institut der Katholischen Privat-Universität Linz und dem Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim konzipiert und durchgeführt, dementsprechend geben Vertreter*innen beider Institutionen den vorliegenden Band heraus.

Anspruch dieser Publikation ist folglich nicht, das Thema in einem Kompendium in seiner gesamten Breite erschöpfend abzubilden. Auch die komplexe Forschungsgeschichte im Allgemeinen sowie die bibliothekenfüllende Auseinandersetzung mit der Person Bischof von Galens im Besonderen wird im Folgenden nur punktuell in den einzelnen Fachbeiträgen aufgegriffen, aber nicht übergreifend einer Diskussion unterzogen. Ebenso wie das Format des Forschungskolloquiums in Hartheim bietet dieser Band spezifische Einblicke mit empirisch und methodisch neuen Forschungsansätzen zur Thematik. Damit kann der oftmals bestehende Eindruck entkräftet werden, zur NS-Euthanasie einerseits und zu den Kirchen im Nationalsozialismus wäre längst alles gesagt. So bestehen vielfach erhebliche Wissenslücken, wie etwa im vorliegenden Band anhand der Diözesen Linz, St. Pölten oder der Situation im Rheinland sichtbar wird, für deren Bearbeitung die hier dargestellte Grundlagenforschung Impulse liefern kann. Insbesondere bei der Berücksichtigung und Erschließung von Quellen müsste vielfach breiter gedacht werden. Auch der Forschungsaspekt des nicht-kirchlichen Widerstands gegen die NS-Euthanasie, der aufgrund der Fokussierung auf das kirchliche Milieu keinen Eingang in diesen Sammelband findet, muss verstärkt aufgegriffen werden.1

Den Auftakt des Bandes bildet ein Beitrag von Boris Böhm, der sich ausgewählten Protagonisten des protestantischen Widerstands widmet. Das Forschungsfeld ist hier nicht zuletzt dadurch komplexer, da der Protestantismus in der NS-Zeit in sich gespalten war. Es ist relativ wenig bekannt, dass von Seiten protestantischer Amtsträger bereits früh nach dem Beginn der „Aktion T4“ Widerspruch gegen die NS-Euthanasie erhoben wurde. Bis zum Ende der Mordaktion im August 1941 kam es immer wieder zu Protesten – ein Spezifikum war hier jedoch, dass dieser zu keinem Zeitpunkt öffentlich, sondern ausschließlich in Form von Eingaben und anderen internen Schreiben an Vertreter des NS-Regimes geäußert wurde. Ein besonderer Fall ist der Widerstand des Amtsrichters Lothar Kreyssig, einem protestantischen Christen, der seinem Gewissen folgend, die Ermordung seiner Mündel nicht hinnehmen wollte. Böhm zeigt in seinem Aufsatz nicht zuletzt auch, wie komplex sich die Lage vor dem Hintergrund von Anpassung, partiellem Widerstand und Unterstützung des Regimes gestaltete.

Der Beitrag von Andreas Schmoller und Verena Lorber nimmt das Wissen um die NSEuthanasie in der Diözese Linz auf unterschiedlichen Ebenen in den Blick. Waren die Vorgänge in Hartheim den kirchlichen Vertretern bekannt, welche Positionen nahm die Amtskirche ein und welche Reaktionen lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen feststellen? Als Ausgangspunkt für den Beitrag dient die Rezeption der in Deutschland seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aufkommenden Diskussion um „Rassenhygiene“ in der Diözese Linz, wo die erste „Gesellschaft für Rassenhygiene“ in Österreich gegründet wurde. Anschließend rückt die österreichische bzw. gesamtdeutsche Bischofsebene in den Fokus der Spurensuche. Reaktionen und Positionen zur NSEuthanasie innerhalb der Diözese Linz werden im Rahmen der österreichischen und gesamtdeutschen Bischofskonferenzen aufgezeigt und verortet. Zentral dabei ist, wie das Wissen um die Vorgänge diskutiert und verbreitet, sowie welche Formen des Protestes von Seiten der Bischöfe gewählt wurden. Im Anschluss wird im Beitrag auf die katholische Basis Bezug genommen und in einem Querschnitt die Wahrnehmungen, Reaktionen, Proteste bzw. widerständiges Verhalten auf lokaler Ebene analysiert.

Helmut Rönz fokussiert in seinem Beitrag auf den Widerstand gegen die NS-Euthanasie in einer Region, dem Rheinland, und präsentiert rezente Forschungsergebnisse aus einem laufenden Projekt zum dortigen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Der Autor zeigt die Bandbreite widerständigen Handelns gegen die Ermordung von behinderten oder psychisch kranken Menschen. Dieses konnte aus unterschiedlichen Beweggründen erfolgen – seien es Gewissensgründe, Freundschaft oder Selbstbehauptung. Anhand der von Rönz dargestellten Beispiele wird auch auf einer sehr konkreten Ebene anschaulich, dass sich innerhalb einzelner Personen, verschiedene Motive und Überzeugungen überlagern bzw. miteinander in Widerstreit stehen konnten. Die Biografien der Akteur*innen – auch auf Täter*innenseite – waren nicht selten gebrochen. Das Nutzen von Handlungsspielräumen, die zweifelsohne auch in einem totalitären Regime vorhanden waren, hatte für die Betroffenen existenzielle Folgen bzw. entschied oft über Leben und Tod.

Der Beitrag von Marcin Gołaszewski beschäftigt sich mit der „Euthanasie“-Predigt des damaligen Bischofs Clemens August von Galen als Zeugnis der Sorgen um Menschen und das „Vaterland“. In der inhaltlich-rhetorischen Analyse der Predigt rückt Galens spezifische Art zu predigen, zu argumentieren und sich politisch zu äußern in den Fokus und wird in einen historischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmen gestellt. Dabei zeigt Gołaszewksi, welchen Wortschatz und welcher Bildsprache sich von Galen bedient, um ein kollektives Gefühl der Betroffenheit und Emotionalität bei den Zuhörer*innen herzustellen. Galen nennt die Verbrechen, bindet Fakten ein und verwendet das rhetorische Stilmittel der Steigerung, um das Publikum anzusprechen. Gerade die Bildsprache als ein zentrales Merkmal seines Predigtstils setzt er gezielt ein, um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Textstellen zu lenken und das Verständnis komplexer Inhalte zu verbessern. Der Beitrag liefert eine neue vertiefende Auseinandersetzung mit der „Euthanasie“-Predigt von Galens, thematisiert aber nicht die Rezeption, da diese in der Forschung bereits große Beachtung fand.

Josef Wallner verortet in seinem Beitrag die Predigt des St. Pöltner Bischofs Michael Memelauer in der Silvesterandacht 1941 in dem konkreten Wissenshorizont eines diözesanen Kirchenführers. In einer dichten Beschreibung der Abläufe im Gebiet der Diözese wird deutlich, zu welchen Zeitpunkten und mit welcher Intensität Bischof Memelauer von der kirchlichen Basis her mit der NS-Euthanasie konfrontiert war. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Heil- und Pflegeanstalten Mauer-Öhling, Gugging und Ybbs. Ergänzt um die Informationen, die auf bischöflicher Ebene ausgetauscht wurden, versucht Wallner den Zeitpunkt der Predigt einzuordnen und zu bewerten. Rätsel gibt die mangelnde Reaktion auf die „laute Predigt“ sowohl auf Seiten des örtlichen NS-Apparates als auch im Kirchenvolk auf. Der zögerlichen Rezeption nach 1945 wich allmählich ein Bewusstsein dafür, dass es sich bei Bischof Memelauers Predigt um eine der inhaltlich gewichtigsten Ablehnungen der NS-Euthanasie durch die katholische Kirche in Österreich handelte.

Verena Lorber, Andreas Schmoller, Florian Schwanninger

________

1 Im Rahmen des III. Hartheimer Forschungskolloquiums wurden erste Ergebnisse zu diesem Forschungsdesiderat von der Historikerin Irene Zauner-Leitner unter dem Titel „Tür an Tür. Widerstand in Hartheim“ präsentiert. Der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim sieht es als eine seiner Aufgaben, sich dem Thema Reaktionen und Widerstand auch in Zukunft zu widmen. Entsprechende Forschungen und Veröffentlichungen sollen folgen.

„Wir müssen heute aber mit aller Deutlichkeit und Schärfe sagen, daß auch die vielen, die damals nur mit leichtem Achselzucken das ganze Problem abtaten, sich mitschuldig gemacht haben an der Durchführung solcher Massenmorde. Es hätte einen Aufschrei, ja einen lauten Protest im ganzen Volke geben müssen, als es bekannt wurde, daß in den Anstalten der ‚Pflege und Wohlfahrt‘ nur Morden und Töten an der Reihe war.

Hier liegt auch ein Stück unserer großen Allgemeinschuld. Ich will gern zugeben, daß Millionen und aber Millionen nicht gewußt haben, was geschah. Aber die, die es wußten und wenigstens teilweise ahnten, zuckten eben nur mit den Achseln und blieben bei ihrer Neutralität.“1

Mit dieser deutlichen Aussage meldete sich der Leiter der in der Nähe von Berlin gelegenen Hoffnungstaler Anstalten Pfarrer Paul Gerhard Braune zwei Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft zu Wort, um an die Mitschuld der evangelischen Kirche zu erinnern, die NS-Krankenmorde im „Dritten Reich“ nicht verhindert und gegen diese nicht energisch genug protestiert zu haben. Beginnend mit dem Stuttgarter Schuldbekenntnis des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland von Oktober 1945 gab es in der evangelischen Kirche in den ersten Nachkriegsjahren eine Reihe kritischer Reflexionen der Stellung gegenüber dem NS-Regime, in besonderer Deutlichkeit von Martin Niemöller. Der Widerstand der wenigen Aufrechten wurde bereits 1949 von Bernhard Heinrich Forck in einem „Gedenkbuch für die Blutzeugen der Bekennenden Kirche“ gewürdigt.2

Allerdings wurde das Bild einiger führender evangelischer Kirchenmänner wie Friedrich von Bodelschwingh in dieser Zeit teilweise einseitig als das von Widerstandskämpfern überzeichnet. (Selbst-)kritisch äußerten sich dagegen beispielsweise Ludwig Schlaich3, Pfarrer der Heil- und Pflegeanstalt Stetten und eben Paul Gerhard Braune.

In den 1950er und 1960er Jahren gab es zwar immer wieder Reflexionen des protestantischen Protestes, aber das Thema kirchlicher Widerstand im Nationalsozialismus war wie die NS-Krankenmorde in beiden deutschen Staaten weder in den Kirchen noch in der Öffentlichkeit von wesentlicher Relevanz. Einen wichtigen Schritt zur Aufklärung der Stellung der beiden großen Kirchen zur NS-Zwangssterilisierung und zu den NS-Krankenmorden leistete Anfang bis Mitte der 1970er Jahre der Leipziger evangelische Theologe Kurt Nowak.4 Dessen in der DDR und BRD erschienene Publikation prägte die wissenschaftliche Forschung über ein Jahrzehnt, erreichte aber kein größeres Publikum. Dies war dem Frankfurter Publizisten Ernst Klee vorbehalten, der ab Mitte der 1980er Jahre den gesamten Umfang der NS-Euthanasie, aber auch die Reaktionen der Kirche darauf ausführlich darstellte.5

Seitdem entstand in über mehr als drei Jahrzehnten eine umfangreiche Zahl von Lokal- und Regionalstudien zu den evangelischen Reaktionen auf die Krankenmorde, an der sich Historiker*innen, Theolog*innen, Ärzt*innen, Archivar*innen, aber auch an der Aufklärung interessierte Bürger*innen beteiligten.6

Eine bedeutende Rolle spielte dabei der seit Mitte der 1980er Jahre wirksame bundesweite Arbeitskreis zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen „Euthanasie“ und Zwangssterilisation.7 Hervorzuheben sind auch biografische Studien zu Protagonist*innen des evangelischen Protestes wie Paul Gerhard Braune, Friedrich von Bodelschwingh, Lothar Kreyssig und Theophil Wurm, auf die später teilweise näher eingegangen wird.8

Den folgenden Ausführungen muss vorangestellt werden, dass es „die“ evangelische Kirche in der NS-Zeit nicht gab. Die deutschen Protestant*innen waren seit 1933/34 tief gespalten.9

Die im Januar 1940 einsetzenden Krankenmorde der Nationalsozialisten blieben seitens der evangelischen Kirche nicht unwidersprochen. Nach den sehr frühen Informationen im Februar und März 1940 über die Vorgänge in der Tötungsanstalt Grafeneck in Württemberg, die auch dem Zentral-Ausschuss für Innere Mission übermittelt wurden, dauerte es allerdings einige Monate, bis die regionalen Kirchenleitungen in Süddeutschland reagierten. Nach langem Zögern protestierte die badische Kirchenführung Mitte Juni 1940 beim badischen Innenminister gegen die Verlegungspraxis, die ohne Abstimmung mit den Anstaltsleitungen der betroffenen kirchlichen Einrichtungen erfolgte.

Im darauffolgenden Monat protestierte der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg Theophil Wurm (1868–1953) als erster deutscher evangelischer Bischof gegen die Mordaktion. Nahezu zeitgleich mit der Denkschrift von Pastor Paul Gerhard Braune an Hitler richtete Wurm am 6. Juli 1940 und am 19. Juli 1940 Mahnbriefe an Reichskirchenminister Hans Kerrl bzw. an Reichsinnenminister Wilhelm Frick. An Kerrl schrieb er:

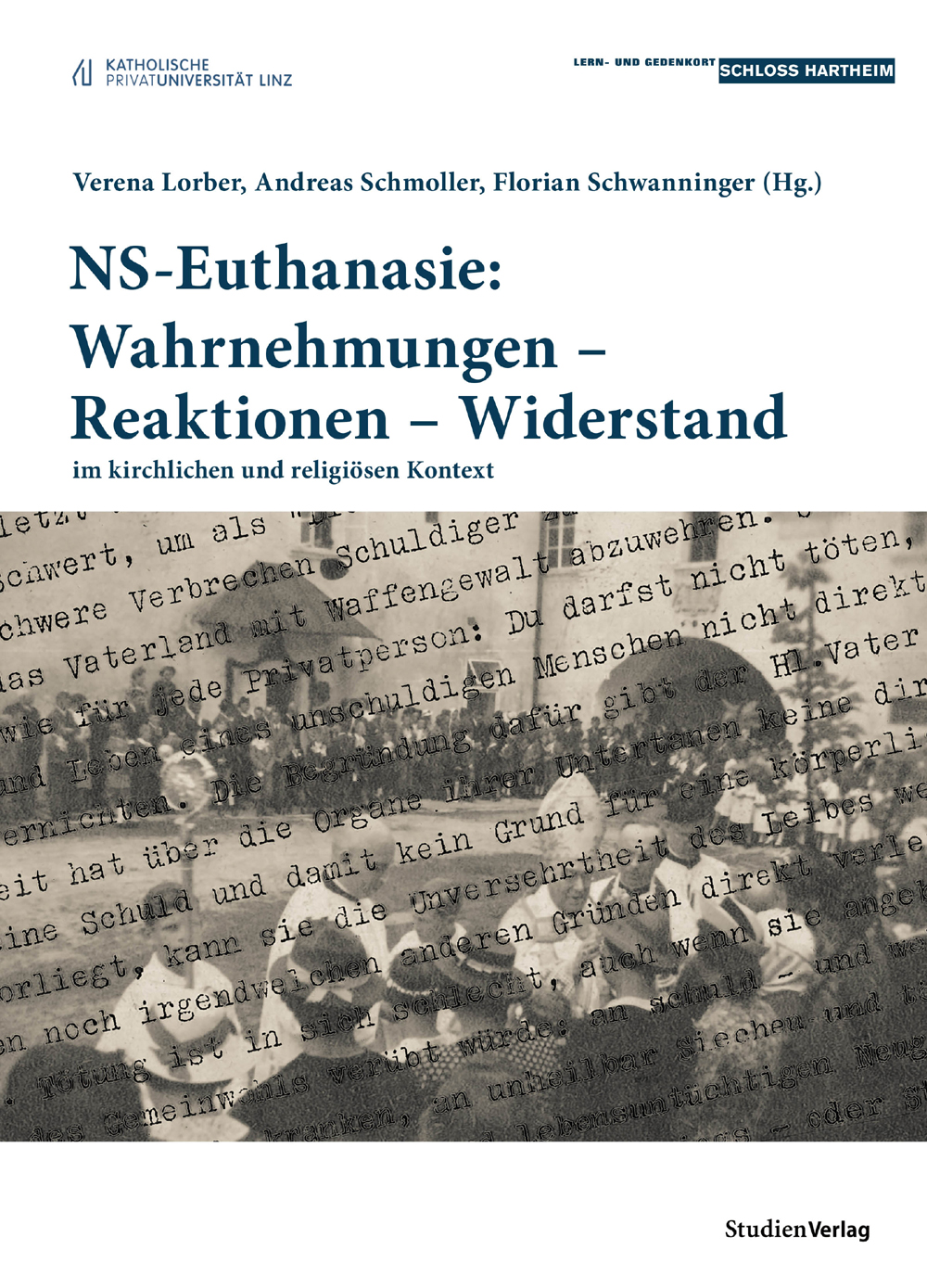

Abb. 1: Theophil Wurm, um 1935 (Landeskirchliches Archiv Württemberg in Stuttgart)

„Eine weitere schwere Belastung für viele christliche Kreise sind die Maßnahmen zur Lebensvernichtung, die gegenwärtig auf Anordnung des Reichsverteidigungsrates gegen die Pfleglinge der staatlichen und privaten Heilanstalten ergriffen werden. Man macht sich offenbar bei den maßgebenden Stellen nicht klar, wie dadurch das Vertrauen des Volkes zu den staatlichen Behörden und zu der Ärzteschaft erschüttert wird.“

Er halte es für seine „Pflicht, die Reichsregierung dazu aufmerksam zu machen, dass in unserem kleinen Land diese Sache [gemeint waren Württemberg und das „Euthanasie“-Programm – Anm. d. Verf.] ganz großes Aufsehen erregt“.10

Ohne Zutun Wurms wurde das Protestschreiben an Frick selbst in Kreisen der NSDAP und der Wehrmacht bekannt.

Auch in der Folgezeit erwies sich Theophil Wurm als der aktivste evangelische Bischof in Bezug auf die Kritik an der „Euthanasie“. Da sich Frick in Schweigen hüllte, protestierte er angesichts des unverminderten Fortgangs der Mordaktion am 5. September 1940 erneut beim Reichsinnenminister: „Die Ausrottung der Geisteskranken hat einen ungeheuren Umfang angenommen, neuerdings werden nun auch die Insassen von Altersheimen erfasst. Weiß der Führer von dieser Sache? Hat er sie gebilligt? Ich bitte mich mit dieser so ungeheuer ernsten Sache nicht ohne Antwort zu lassen.“11

Die unten ausführlich dargestellte Denkschrift Braunes, Bischof Wurms Mahnbriefe und verschiedene Aktivitäten der Württembergischen Landeskirche markieren im Sommer 1940 den Höhepunkt des Protests der evangelisch-lutherischen Kirche gegen die Krankenmorde, für den der Begriff Widerstand möglicherweise zu stark wäre. Wurms Proteste besaßen zwar Appellcharakter, blieben jedoch ohne durchschlagende Wirkung, da er den Dienstweg beschritt, die Öffentlichkeit und andere Kirchenvertreter dabei aber nicht einbezog. Wie bei den meisten protestantischen Akteur*innen kritisierte Wurm die NS-Krankenmorde vor einem staatsloyalen Hintergrund. Aktiver, religiös motivierter Widerspruch kam aus der evangelischen Kirche nur von Einzelnen wie dem westfälischen Pfarrer der Bekennenden Kirche Ernst Wilm und dem Leiter der Kirchlich-Theologischen Sozietät der württembergischen Bekennenden Kirche Hermann Diem.12 Besonders schwerwiegend war, dass die Bevölkerung und die Angehörigen der Opfer kein öffentliches, deutliches Wort des Protests der evangelischen Kirchen gegen die Krankenmorde hörten, auch nicht von Vertreter*innen der Bekennenden Kirche. Der reichsweit bekannte und hochgeschätzte Leiter der Betheler Anstalten von Bodelschwingh verurteilte die „Euthanasie“-Aktion und versuchte, deren Einstellung zu erreichen, plädierte aber auch für einen elastischen Widerspruch dagegen. So forderte er staatliche Stellen zum Erlass eines „Euthanasie“-Gesetzes auf, wohl wissend, dass sie dies nicht tun würden.13 Sein Augenmerk richtete sich ausschließlich auf die evangelischen Anstalten, und selbst bei diesen zeigte er sich im Herbst 1940 bei der Selektion durch die „T4“-Organisation bezüglich bestimmter Diagnosen kompromissbereit. Der Stettener Anstaltsleiter Ludwig Schlaich schätzte nach dem Krieg ein, dass Bodelschwingh im Herbst 1940 zur Opferung schwerst geistig behinderter und arbeitsunfähiger Patient*innen bereit war.14 Eine so strikte Ablehnung wie von seinem Amtsbruder und Weggefährten Paul Gerhard Braune war von diesem einflussreichen Kirchenmann nicht zu vernehmen, auch wenn man dafür in verschiedenen Nachkriegsschriften taktische Überlegungen zu seiner Exkulpation anführte.

Am 12. und 13. Oktober 1940 tagte in Leipzig die 9. Bekenntnissynode der evangelischen Kirche der Altpreußischen Union. Obwohl das Thema so virulent war und viele Teilnehmende in Gesprächen untereinander bewegte, wurde von der Synode lediglich beschlossen, ein theologisches Gutachten über die „Euthanasie“ ausarbeiten zu lassen. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als der Mordaktion schon über 25.000 Menschen zum Opfer gefallen waren. Dennoch konnte man auf der Synode sogar Stimmen vernehmen, dass der Staat ein Recht habe, über die Kranken zu verfügen.15 Es gab also seitens der Bekennenden Kirche keine eindeutige und geschlossene Ablehnung der Krankenmorde. Es muss aber auch erwähnt werden, dass sich die 12. Altpreußische Bekenntnissynode am 16./17. Oktober 1943 in Breslau klar gegen die Krankenmorde erklärte und für den Buß- und Bettag eine Kanzelabkündigung beschloss, die die Ermordung „lebensunwerter“ und „fremdrassiger“ Menschen anprangerte. Diese wurde dann auch in zahlreichen Kirchen, vor allem in Schlesien und Brandenburg verlesen.16

Von gemäßigten evangelischen Kirchenvertretern und von Deutschen Christen wurden durchaus auch grundsätzliche Bedenken religiöser und theologischer Art gegen die Mordaktion bei verschiedenen Dienststellen der NSDAP und des Staates vorgetragen. Symptomatisch für die passive und fast resignierende Haltung ist eine Eingabe an das Reichsinnenministerium durch den Leiter der Kirchenkanzlei, Friedrich Werner, im Auftrag des Geistlichen Vertrauensrates der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) Anfang Januar 1941 „betr. Einbeziehung der in den Anstalten der Inneren Mission befindlichen Kranken in die Euthanasieaktion“:

„Die Ev. Kirche […] ist vielmehr der Meinung, dass die staatliche Gesetzgebung vom Staate selbst und seinen verantwortlichen Leitern vor Gott und dem eigenen Gewissen verantwortet werden muss. Deshalb beschränkt sich der Geistliche Vertrauensrat darauf, auf den schweren Ernst der zu treffenden Entscheidung hinzuweisen.“

Falls sich der Staat allerdings zu Maßnahmen der bezeichneten Art entschließe, so sei „die genaueste Umschreibung der von ihr betroffenen Kategorien von Kranken und Siechen sowie genaueste Bestimmungen für eine alle Fehlgriffe ausschließende Handhabung derselben unerläßlich.“17 Man sprach dem Staat also nicht einmal grundsätzlich das Recht auf Tötung von kranken Menschen ab. Bezeichnend ist, dass die als Geheime Reichssache deklarierte Eingabe auch innerkirchlich geheim gehalten wurde. Öffentlicher Protest oder gar Widerstand konnte aus solchen Schreiben nicht erwachsen.

Von Sommer 1940 bis zum Abbruch der „Aktion T4“ im August 1941 erfolgten weitere isolierte, anlassbezogene Proteste einzelner Vertreter*innen der evangelischen Kirche auf dem Dienstweg an übergeordnete Stellen. So protestierte der erwähnte Stettener Anstaltsleiter Schlaich am 6. September 1940 bei der Reichsregierung gegen den angekündigten Abtransport von 150 ihm anvertrauten Patient*innen, wobei er offen darlegte, „dass diese Kranken beseitigt werden“.18. In Bethel füllte man die „T4“-Meldebogen zur Selektion nicht, in anderen evangelischen Einrichtungen bewusst falsch aus.19 Weiterhin gelang es in verschiedenen kirchlichen Anstalten und Heimen, einzelne Kranke durch Entlassung in die Familie oder Versetzung in andere kirchliche Einrichtungen zu retten.20 Einige Persönlichkeiten der evangelischen Kirche nutzten gute Kontakte zu Repräsentanten des NS-Staates wie Fritz von Bodelschwingh zu Hitlers Begleitarzt Karl Brandt und Reichsjustizminister Franz Gürtner.21

Andere wurden bei regionalen Machthabern wie Gauleitern und Verantwortlichen in den für die Landesanstalten zuständigen Innenministerien der Länder bzw. Provinzialverwaltungen vorstellig, offenbar immer ohne Erfolg. Dabei bewies die kleine fränkische Ortschaft Absberg am 27. Februar 1941, dass der gemeinsame öffentliche Protest durch die evangelischen und katholischen Einwohner*innen beim Abtransport der Bewohner*innen des dortigen Ottilienheimes große Wirkung erzielen konnte. Die in zwei Bustransporten in die als Zwischenanstalt dienende Heil- und Pflegeanstalt Erlangen überstellten jeweils 57 Heimbewohner*innen konnten, mit einer Ausnahme, alle gerettet werden.22 Der Vorgang belegt, dass es auch lokal ein Protestpotential gab, die Menschen informiert und sensibilisiert werden konnten, gerade durch die Vertreter der Kirchen. Doch wohl nur in Absberg läuteten die Kirchenglocken beim Abtransport der Mitbürger*innen und manifestierten so laut den Protest.

Adolf Hitler als Hauptverantwortlicher des ersten staatlich organisierten Massenmordes an psychisch kranken und geistig behinderten Menschen, wurde nach seinem Erlass auf privatem Briefpapier vom Oktober 1939 in den beiden darauffolgenden Jahren nur zweimal mit direkten Protesten dagegen konfrontiert: im Juli 1940 mit der von Braune verfassten Denkschrift des Zentralausschusses der Inneren Mission der evangelischen Kirche und im August 1941 mit der Predigt des katholischen Münsteraner Bischofs Graf von Galen. Beide verurteilten die Krankenmorde auf das schärfste, aber die Reaktionen Hitlers waren völlig unterschiedlich. Braunes Protest erfolgte auf dem Dienstweg, der von Galens fand in der Öffentlichkeit statt. Ungeachtet von Braunes mutigem Verhalten gingen die Morde danach unvermindert weiter, nach von Galens Predigt am 3. August 1941 und der am darauffolgenden Sonntag erfolgten Kanzelabkündigungen seiner Predigt in hunderten katholischen Kirchen war ein Maß an Öffentlichkeit erreicht, das den Diktator kurz danach zum Stopp der „Aktion T4“ veranlasste.23

Paul Gerhard Braune wurde am 16. Dezember 1887 in Tornow, Kreis Landsberg an der Warthe, als Sohn eines Pastors geboren.24 In Eberswalde besuchte er das Gymnasium. Nach dem Erhalt des Abiturs begann er 1906 ein Studium der Theologie an der Kirchlichen Hochschule Bethel sowie an den Universitäten Halle und Berlin. In Bethel lernte er Friedrich von Bodelschwingh kennen, die Begegnung prägte entscheidend seinen weiteren Lebensweg.

1913 wurde er ordiniert und zunächst Hilfsprediger in Hägermühle bei Eberswalde. Bereits ein Jahr später erlangte er seine erste Pastorenstelle in Hohenkränig bei Schwedt/Oder. Dort heiratete er im gleichen Jahr Margarete Walther. Noch 1918 nahm er als Feldprediger am Ersten Weltkrieg teil.

1922 folgte er einem Ruf von Friedrich von Bodelschwingh und übernahm als Pastor die Leitung der Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal in der Nähe von Berlin. Im selben Jahr kandidierte er bei der Bürgermeisterwahl und wurde zum Bürgermeister von Lobetal gewählt. Beide Ämter übte er durchgehend bis zu seinem Tod 1954 aus.

Nachdem seine erste Frau früh verstorben war, heiratete er 1932 Berta Mohr. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor. Bereits 1931 erlangte er einen weiteren Erfolg in seinem beruflichen Leben, als er zum Vizepräsidenten des Zentralausschusses für die Innere Mission bestimmt wurde.

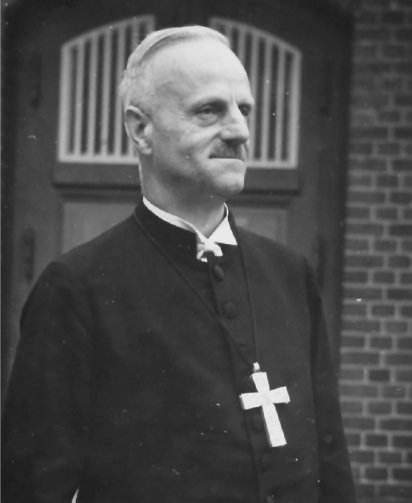

Abb. 2: Paul Gerhard Braune, Fotografie, 1950 (Archiv Hoffnungstaler Anstalten Lobetal)

1933 trat er aus kritischer Distanz zum Nationalsozialismus der Bekennenden Kirche bei. Gegenüber den neuen Machthabern setzte er sich energisch gegen die Bedrohung der Inneren Mission durch die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) ein. Bereits 1934 erfolgte sein erstes Verhör durch die Gestapo. Am 7. Dezember 1938 verfasste er eine an Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Hans Heinrich Lammers gerichtete Denkschrift für die verfolgten „nichtarischen Christen“ und arbeitete 1939 im Beirat des Hilfs-Büros Grüber in Berlin mit.

Nach dem Einsetzen der NS-Krankenmordaktion gelang es Braune Anfang Mai 1940, den vorgesehenen Abtransport von 25 Bewohnerinnen des Heimes „Gottesschutz“ in Erkner gemeinsam mit der Heimleiterin Elisabeth Schwartzkopff zu verhindern.25 Höhepunkt seines von Beginn an aktiven Wirkens gegen die NS-Euthanasie war die Abfassung einer Denkschrift des Zentralausschusses der Inneren Mission der Deutschen Evangelischen Kirche an Adolf Hitler, die am 19. Juli 1940 den Chef der Reichskanzlei Lammers erreichte.

Aufgrund seines Einsatzes gegen die NS-Krankenmorde wurde er am 12. August 1940 von der Gestapo verhaftet. Zweieinhalb Monate Haft waren der Preis für seine Kritik an Maßnahmen des NS-Staates, die er im Berliner Gestapo-Gefängnis auf der Prinz-Albrecht-Straße verbringen musste. Seine Entlassung erfolgte am Reformationstag 1940. Danach hielt sich Braune auch wegen des teilweisen Unverständnisses von Amtsbrüdern in seiner Kritik an Maßnahmen des NS-Staates zurück. Er verhinderte aber staatliche Anordnungen zu Einzelverlegungen und Meldebogenerfassungen von Bewohner*innen der Hoffnungstaler Anstalten. Zudem half er weiter rassisch und politisch Verfolgten. Braune, der wieder die Leitung der Hoffnungstaler Anstalten innehatte, verfasste 1943 Gnadengesuche für homosexuelle Bewohner seiner Einrichtung, die zum Tode verurteilt worden waren. Er konnte deren Hinrichtung aber nicht verhindern.

Nach dem Ende der NS-Herrschaft wurde Braune Domherr zu Brandenburg und Präsident des Zentralausschusses der Inneren Mission Ost. Während der SED-Diktatur gelang es Braune im Mai 1953, dass die Anstalt Lobetal nicht enteignet wurde. Auch die neue Staatsmacht feindete ihn wiederholt stark an.

Paul Gerhard Braune verstarb am 19. September 1954 in Gadderbaum bei Bielefeld an den Folgen eines Herzinfarktes. Sein Grab befindet sich auf dem Zionsfriedhof in Bethel.

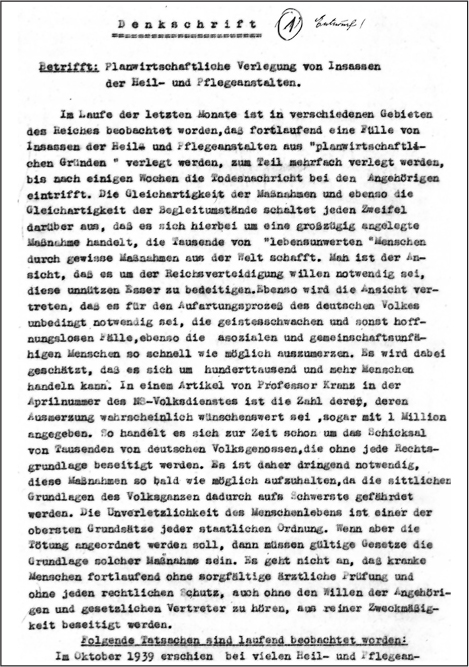

Pastor Paul Gerhard Braune unterzeichnete seine Denkschrift am 9. Juli 1940 in Lobetal. Das 19-seitige Dokument trug den Titel: „Betrifft: Planmäßige Verlegung der Insassen von Heil- und Pflegeanstalten“ und war für Adolf Hitler bestimmt.26 Es wurde vom Geistlichen Vertrauensrat der Deutschen Evangelischen Kirche an die Reichskanzlei weitergeleitet, von Ministerialdirektor Friedrich-Wilhelm Kritzinger am 16. Juli 1940 entgegengenommen und dem Chef der Reichskanzlei Lammers, übergeben.27 Der Denkschrift vorangegangen waren Nachrichten aus dem gesamten Deutschen Reich an den Zentralausschuss der Inneren Mission und an Braune in Lobetal selbst über die hohe Sterblichkeit bei Kranken und Behinderten in der ersten Jahreshälfte 1940. Zuerst berichtete Pfarrer Schosser vom Landesverband der Inneren Mission Württemberg bezüglich der Vorgänge in Grafeneck.28 Daraufhin versuchte Braune gemeinsam mit Pastor Friedrich von Bodelschwingh, bei amtlich-kirchlichen Stellen, einem Vertreter des Oberkommandos der Wehrmacht sowie beim Reichsinnen- und Reichsjustizministerium eine Einstellung der Tötungen zu erreichen. Konkrete Zusagen erwirkten sie nicht, Braune wurde jedoch aufgefordert, seine Beobachtungen in einem Memorandum zusammenzustellen und dieses der Reichskanzlei zu übergeben.29 In seiner Denkschrift legte er, teilweise detailliert, seine Kenntnisse dar. Nach einer klaren rechtlichen und ethischen Bewertung forderte er die Verantwortlichen im Staat zur sofortigen Einstellung der Mordaktion auf.

Bereits in den ersten Zeilen der Denkschrift erklärt Braune klar und deutlich, dass es sich um eine groß angelegte Mordaktion gegen aus Sicht der Nationalsozialisten „lebensunwerte“ Menschen handelt:

„Im Laufe der letzten Monate ist in verschiedenen Gebieten des Reiches beobachtet worden, daß fortlaufend eine Fülle von Insassen der Heil- und Pflegeanstalten aus ‚planwirtschaftlichen Gründen‘ verlegt werden, […] bis nach einigen Wochen die Todesnachricht bei den Angehörigen eintrifft. Die Gleichartigkeit der Maßnahmen und ebenso die Gleichartigkeit der Begleitumstände schaltet jeden Zweifel darüber aus, daß es sich hierbei um eine großzügig angelegte Maßnahme handelt, die Tausende von ‚lebensunwerten‘ Menschen durch gewisse Maßnahmen aus der Welt schafft. Man ist der Ansicht, daß es um der Reichsverteidigung willen notwendig sei, diese unnützen Esser zu beseitigen. Ebenso wird die Ansicht vertreten, daß es für den Aufartungsprozeß des deutschen Volkes unbedingt notwendig sei, die geistesschwachen und sonst hoffnungslosen Fälle, ebenso die anormalen, asozialen und gemeinschaftsunfähigen Menschen so schnell wie möglich auszumerzen. Es wird dabei geschätzt, daß es sich um hunderttausend und mehr Menschen handeln kann.“30

In der Denkschrift berichtet Braune insbesondere die Meldebogen-Aktion und die Vorgänge um die „Euthanasie“-Anstalten Grafeneck und Brandenburg sowie zahlreiche Todesfälle in Pommern.31 In einem weiteren Schwerpunkt seiner Darlegungen schildert er auf zwei Seiten die Situation in Sachsen, insbesondere das massenhafte Sterben durch Hunger, wobei er exakte Zahlen angibt. Braune konnte nicht wissen, dass die von ihm dargelegte Situation in sächsischen Anstalten nicht in direktem Zusammenhang mit der seit einem halben Jahr praktizierten Gasmord-„Aktion T4“ stand. Eine Ausnahme bildeten seine Darlegungen zu Waldheim. Einerseits verfügte er über mehrere Sterbenachweise zu in der Tötungsanstalt Brandenburg ermordeten Insassen der Heil- und Pflegeanstalt Waldheim, andererseits über Hinweise zur Rolle Waldheims als Sammelanstalt. Die von Braune angeführten Fakten und Zahlen lassen, ebenso wie der teilweise erhaltene Schriftverkehr in dieser Angelegenheit, darauf schließen, dass ihm Insider-Berichte mindestens aus Württemberg, Pommern und Sachsen vorlagen, die er angefordert hatte.32

Während Braune mit der Enttarnung der „geheimen Reichssache“ das Ziel der Einstellung der Krankenmorde verfolgte, wollten Bodelschwingh und die weiteren Verantwortlichen der Inneren Mission zunächst einen Wechsel in der Krankenmordpolitik des NS-Regimes im Sinne einer Einschränkung des Opferkreises erreichen.

Der Zentralausschuss war in seiner Gesamtheit nicht bereit, sich mit Braune in dieser Sache zu engagieren. Einzelne Vorstandsmitglieder machten ihm nach seiner Haftentlassung sogar Vorwürfe, dass er sich gegen die „Euthanasie“ so exponiert habe.33 Der Vorsitzende des Zentralausschusses Pastor Constantin Frick beteiligte sich im Oktober 1940 trotz seiner grundsätzlichen religiösen und theologischen Bedenken an einer Definition des Personenkreises der „Euthanasie“-Opfer und schlug für eine Diskussion mit den Verantwortlichen einen Betheler Arzt vor.34 Braune dagegen lehnte solche Verhandlungen kategorisch ab. Seine Denkschrift ist eines der konkretesten und mutigsten Dokumente des Protestes gegen die vom NS-Regime praktizierten Krankenmorde. Braune warnte darin die NS-Machthaber:

„So handelt es sich zur Zeit schon um das Schicksal von Tausenden von deutschen Volksgenossen, die ohne jede Rechtsgrundlage beseitigt werden. Es ist daher dringend notwendig, diese Maßnahmen so bald wie möglich aufzuhalten, da die sittlichen Grundlagen des Volksganzen dadurch aufs Schwerste gefährdet werden. Die Unverletzlichkeit des Menschenlebens ist einer der obersten Grundsätze jeder staatlichen Ordnung. Wenn aber die Tötung angeordnet werden soll, dann müssen gültige Gesetze die Grundlage solcher Maßnahme sein. Es geht nicht an, daß kranke Menschen fortlaufend ohne sorgfältige ärztliche Prüfung und ohne jeden rechtlichen Schutz, auch ohne den Willen der Angehörigen und gesetzlichen Vertreter zu hören, aus reiner Zweckmäßigkeit beseitigt werden.“35

Abb. 3: Titelseite des Entwurfes der Denkschrift von Paul Gerhard Braune, 1940 (Archiv Hoffnungstaler Anstalten Lobetal)

Die Motivation für seinen Einsatz empfing Braune nach eigener Aussage aus dem Wort Gottes: „In der Frage der Euthanasie führt nur das klare Gottesgebot zum festen Standpunkt. Nicht menschliche, medizinische oder juristische Erwägungen tun es. Gott hat geboten: Du sollst nicht töten!“36

Walter Schadeberg wurde am 26. März 1903 in Torgau (Provinz Sachsen) geboren.37 Seine Kindheit und frühe Jugend verbrachte der Sohn eines Reichsbahn-Obersekretärs in Leipzig. Nach der Schulzeit begann er 1922 sein Studium, welches er 1926 beendete. Er studierte Theologie, Philosophie und Psychologie an den Universitäten Marburg und Leipzig. An der Philosophischen Fakultät der Leipziger Universität promovierte er im Jahr 1932 zu dem Thema „Über den Einstellungscharakter komplexer Erlebnisse“. Nach dem Abschluss seines Studiums gehörte er zwei Jahre dem Leipziger Prediger-Kolleg an, Ende des Jahres 1928 wurde Schadeberg als zweiter Pfarrer der Hoffnungskirche in Dresden ordiniert. 1937 heiratete er, aus der Ehe gingen drei Söhne hervor.

Abb. 4: Walter Schadeberg, Fotografie, ca. 1940 (Archiv Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein)

Die Sächsische Landeskirche berief Schadeberg im Oktober 1933 als dritten Vereinsgeistlichen an den Landesverein für Innere Mission Sachsen der evangelischlutherischen Kirche. 1938 wurde ihm ein weiteres Tätigkeitsfeld zugeteilt, als er zum Verantwortlichen für die Anstalten und Heime der sächsischen Inneren Mission ernannt wurde. Schadeberg hatte eine national-konservative Einstellung und stand dem Nationalsozialismus kritisch gegenüber.

Er nahm die Hinweise auf die nationalsozialistischen Krankenmorde von Beginn an ernst und unterstützte im Frühjahr 1940 Pastor Braune mit Zuarbeiten für dessen Denkschrift an Adolf Hitler. 1944 berief man Walter Schadeberg zum Leiter der Inneren Mission in Sachsen. Er verstarb am 5. Juli 1949 in Dresden, nachdem er wegen der enormen Arbeitsbelastung bereits mehrere Jahre gesundheitlich schwer beeinträchtigt gewesen war.

Karl Pagel, ein enger Mitstreiter von Paul Braune, erinnerte in den 1980er Jahren in Bezug auf Braunes Denkschrift an Schadebergs Einsatz:

„Braune […] hat für seine Erkundungen wertvolle Hilfe erfahren durch die Zuarbeit seines Freundes Walter Schadeberg in Dresden, der umsichtig und aufmerksam durch seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kreisstellen des Wohlfahrtsdienstes der Inneren Mission in Sachsen Berichte sammelte.“38

In der Tat „versorgte“ Schadeberg seinen Amtsbruder Braune im Frühjahr 1940 mit fundierten Quellen aus Sachsen, darunter die Berichte der Fürsorgerinnen Therese von Helmolt und Gertrud Müller vom Wohlfahrtsdienst der Inneren Mission des Kirchenbezirkes Grimma bei Leipzig. Diese schilderten die erschütternden Zustände in den sächsischen Landesanstalten Waldheim und Zschadraß und das Verschwinden einiger ihrer Mündel. Die beiden Psychiatrien waren zugleich Zwischenanstalten, aus denen seit Februar 1940 bereits größere Abtransporte in die Tötungsanstalt Brandenburg/Havel erfolgt waren. Die Berichte und Dokumente, die im Bestand Zentralausschuss als Akte „Euthanasie“ im Archiv der Hoffnungstaler Anstalten Lobetal erhalten blieben, gingen in die Braune-Denkschrift ein.39