Here everybody has a neighbor,

Everybody has a friend,

Everybody has a reason to begin again.

My father said, „Son, we’re lucky in this town,

It’s a beautiful place to be born,

It just wraps its arms around you,

Nobody crowds you, nobody goes it alone.

You know that flag flying over the courthouse

Means certain things are set in stone,

Who we are, what we’ll do

And what we won’t.“

It’s gonna be a long walk home

BRUCE SPRINGSTEEN

„LONG WALK HOME“

Wir sind ein Volk, wir alle haben den Stars and Stripes die Treue geschworen, wir alle stehen für die Vereinigten Staaten von Amerika ein … Beteiligen wir uns an einer Politik des Zynismus, oder beteiligen wir uns an einer Politik der Hoffnung? …

Ich spreche hier nicht von blindem Optimismus – der geradezu vorsätzlichen Ignoranz, der zufolge die Arbeitslosigkeit verschwindet, wenn wir einfach nicht daran denken, oder die Gesundheitskrise sich von selbst löst, wenn wir sie einfach nicht beachten. Das meine ich nicht. Ich meine etwas Gewichtigeres. Ich meine die Hoffnung von Sklaven, die um ein Feuer sitzen und Freiheitslieder singen. Die Hoffnung von Migranten, die zu fernen Ufern aufbrechen. Die Hoffnung eines jungen Marineleutnants, der tapfer im Mekongdelta patrouilliert. Die Hoffnung eines Fabrikarbeitersohnes, der den Mut fasst, den Umständen zu trotzen. Der Hoffnung eines dünnen Jungen mit einem komischen Namen, der glaubt, dass es in Amerika auch für ihn einen Platz gibt.

Hoffnung im Angesicht von Schwierigkeiten. Hoffnung im Angesicht von Ungewissheit. Die Kühnheit der Hoffnung! Letzten Endes ist das Gottes größtes Geschenk an uns, das Fundament dieser Nation. Ein Glaube an Dinge, die nicht zu sehen sind. Ein Glaube, dass bessere Tage vor uns liegen.

BARACK OBAMA

KEYNOTE ZUM NOMINIERUNGSPARTEITAG

DER DEMOKRATEN 2004

INTRO

1UNSERE UNWAHRSCHEINLICHE FREUNDSCHAFT

2DIE STORY AMERIKAS

3AMAZING GRACE

4AMERICAN SKIN

5DER ALLMÄCHTIGE DOLLAR

6MIT GEISTERN RINGEN

7EINE FURCHTLOSE LIEBE

8THE RISING

BARACK OBAMAS TRAUERREDE AUF JOHN LEWIS

BRUCE SPRINGSTEENS NOTIZEN FÜR DEN RENEGADES-PODCAST

BRUCE SPRINGSTEEN DISKOGRAFIE

DANK

BILDNACHWEIS

Gute Gespräche folgen keinem Drehbuch. Wie ein guter Song stecken sie voller Überraschungen, Improvisationen, Abweichungen. Sie gründen vielleicht auf einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort, spiegeln eine momentane Gemütsverfassung und Weltlage wider. Doch die besten Gespräche besitzen auch eine zeitlose Qualität, führen einen zurück ins Reich der Erinnerung oder treiben uns vorwärts Richtung Hoffnungen und Träume. Wenn wir uns Geschichten erzählen, wird uns bewusst, dass wir nicht allein sind – und vielleicht hilft es, sich selbst ein wenig besser zu verstehen.

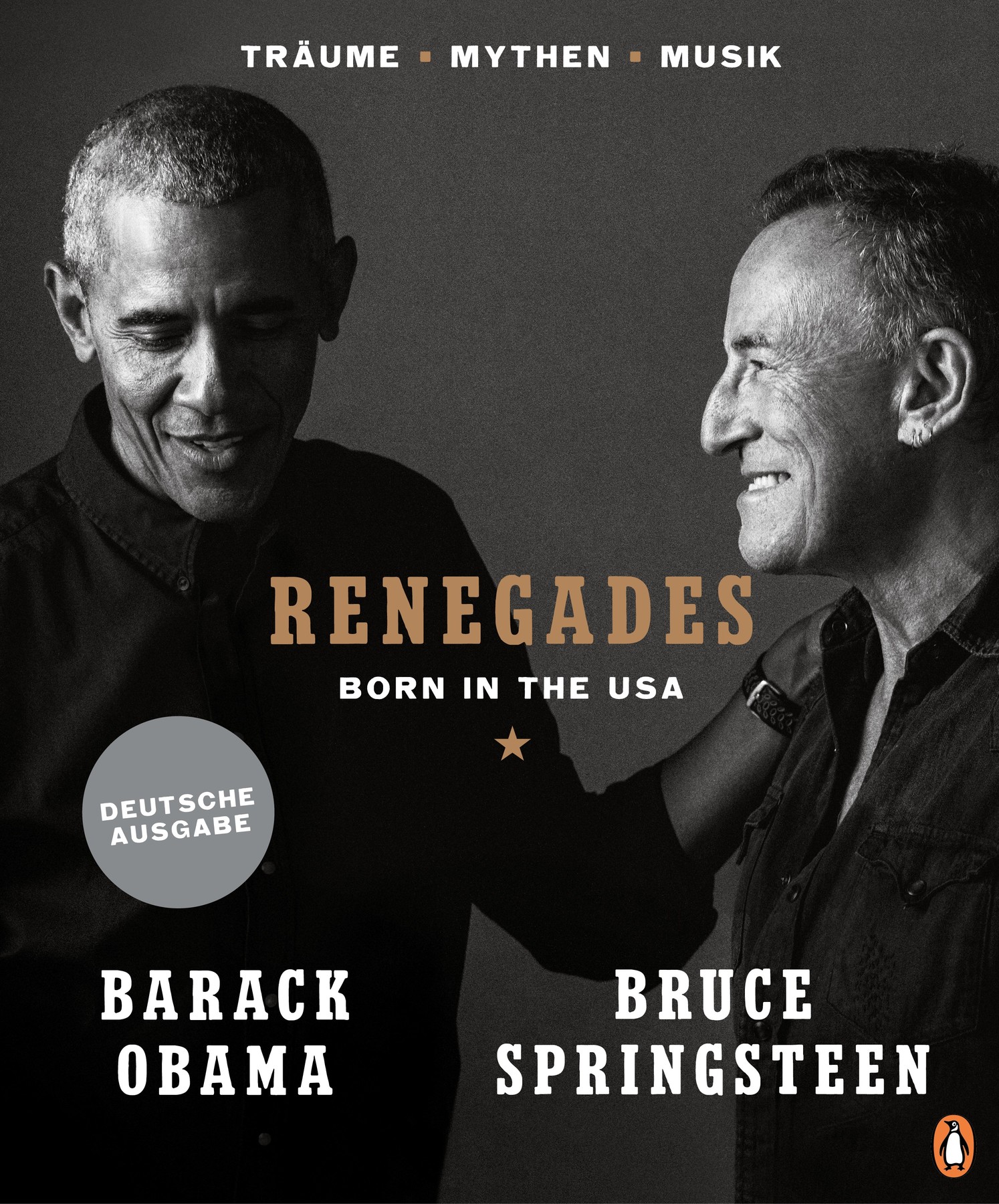

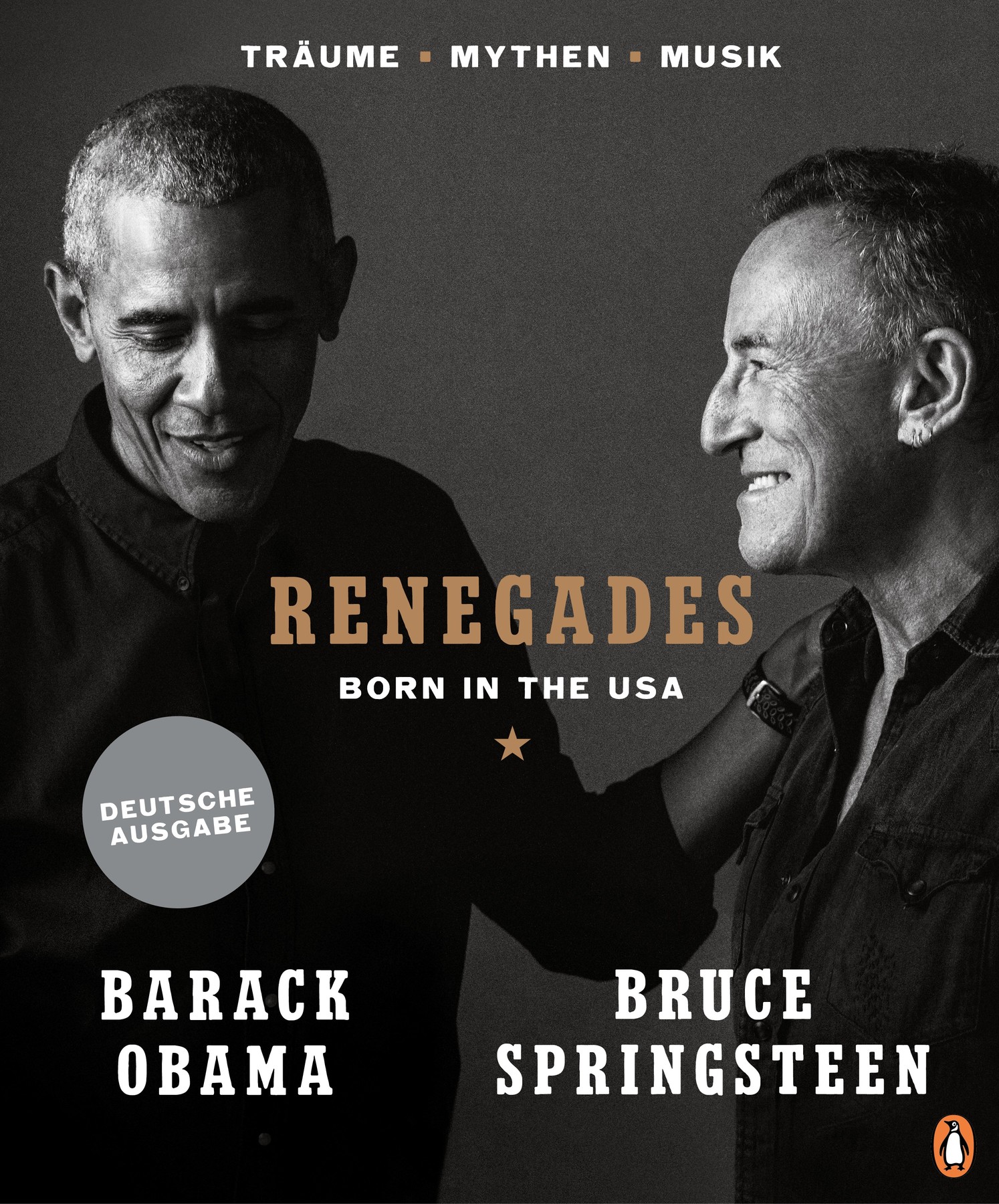

Als Bruce und ich uns im Sommer 2020 zum ersten Mal zusammensetzten, um Renegades: Born in the USA aufzunehmen, da wussten wir nicht, wie unsere Gespräche laufen würden. Ich wusste allerdings schon, dass Bruce ein großartiger Geschichtenerzähler ist, ein Barde der American Experience, der amerikanischen Erfahrung. Ich wusste auch, dass uns beiden viel im Kopf herumging, darunter ein paar fundamentale Fragen zu der besorgniserregenden Richtung, die unser Land genommen hat. Eine Pandemie historischen Ausmaßes machte keine Anstalten abzuflauen. Im ganzen Land waren Amerikanerinnen und Amerikaner arbeitslos. Gerade erst waren Millionen auf die Straßen gegangen, um gegen die Ermordung George Floyds zu protestieren. Und der damalige Bewohner des Weißen Hauses schien fest entschlossen, die Menschen nicht zusammenzubringen, sondern einige der grundlegenden Werte und institutionellen Fundamente unserer Demokratie zu zerstören.

Fast ein Jahr später sieht die Welt eine Spur heller aus. Dank erstaunlicher wissenschaftlicher Fortschritte und der unermüdlichen Arbeit unzähliger Menschen an vorderster Front im Gesundheitswesen hat die Pandemie nachgelassen (auch wenn sie noch nicht zu Ende ist), und die Wirtschaft erlebt eine beständige, wenn auch uneinheitliche Erholung. George Floyds Mörder wurde verurteilt und bestraft. Mein Freund und ehemaliger Vizepräsident Joe Biden ist Präsident der Vereinigten Staaten.

Doch allen Veränderungen zum Trotz, die wir als Nation und im Privaten erlebt haben, seit Bruce und ich uns erstmals für unsere Aufnahme-Sessions zusammensetzten, sind die grundlegenden Umstände, die uns damals umtrieben, nicht verschwunden. Amerika ist nach wie vor stärker polarisiert als zu jedem anderen Zeitpunkt, an den wir uns erinnern können – und das nicht nur bei Themen wie Polizeiarbeit, Klimawandel, Steuern und Immigration, sondern auch dort, wo es um die bloße Definition von Glauben und Familie, von Gerechtigkeit oder um die Frage geht, wessen Stimmen Gehör verdienen. Im Großen wie im Kleinen ringen wir immer noch mit dem Erbe der Sklaverei, Jim Crow und der Geißel des Rassismus. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter; zu viele Familien kommen nur mit Mühe über die Runden. Sogar ein gewalttätiger Angriff auf das Kapitol – ein Schlag gegen unsere demokratische Ordnung, der live in alle Welt übertragen wurde – ist ein Streitthema. Wobei ein großer Teil des Landes entweder tut, als wäre das Ganze nicht passiert, oder behauptet, die Wut des Mobs sei irgendwie berechtigt gewesen.

Darum fühlen sich die Gespräche, die Bruce und ich 2020 führten, heute noch genauso dringlich an. Sie stehen dafür, dass wir weiterhin zu verstehen versuchen, wie es so weit kommen konnte und wie wir eine verbindende Story erzählen können, die die Kluft zwischen Amerikas Idealen und seiner Realität zu schließen beginnt.

Uns sind keine einfachen Formeln eingefallen, um Amerikas anhaltende Konflikte zu lösen. So verschieden unser Werdegang sein mag und sosehr wir in unserer jeweiligen Arbeit versucht haben, den Tausenden von Menschen, die unsere Wege kreuzten, eine Stimme zu geben, so kann weder Bruce noch ich behaupten, all die unterschiedlichen Perspektiven und Ansichten einzufangen, die unser großes, raues Land ausmachen.

Zumindest aber haben wir uns Mühe gegeben zu beweisen, dass man heikle Themen mit Empathie, Humor, Überzeugung, aber auch mit einer großen Portion Demut angehen kann. Denn tatsächlich haben wir beide seit der Veröffentlichung des Podcasts von Leuten aus allen Bundesstaaten und Gesellschaftsschichten gehört. Sie wollten uns wissen lassen, dass etwas bei ihnen Widerhall gefunden hat: die Wirkung der eigenen Väter auf uns, die Verunsicherung, Trauer, Wut oder gelegentliche Momente der Gnade, die sich zugetragen haben auf unserem Weg, den Rassismus zu überwinden, oder die Freude und Rettung, die unsere Familien uns geschenkt haben. Leute haben uns erzählt, dass das Anhören unserer Gespräche sie zum Nachdenken über ihre eigene Kindheit, den eigenen Vater, die eigene Heimatstadt gebracht hat.

Bruce und mir wurden auch Fragen gestellt. Menschen wollten ein bisschen mehr über die Geschichten erfahren, die wir erzählt haben. Und so ist dieses Buch entstanden. Auf den folgenden Seiten kann man unsere vollständigen Unterhaltungen nachlesen. Es finden sich aber auch Texte von Reden, private Fotos und handgeschriebene Liedtexte, die einige der im Podcast beschriebenen Momente abbilden. Sie alle dienen als Markierung an den kreuz und quer verlaufenden Highways und Nebenwegen, die jeder von uns bereist hat.

Unser größter Wunsch ist, dass diese Gespräche dazu inspirieren, loszuziehen und eigene zu führen – mit einem Freund oder Familienmitglied, einer Kollegin oder jemand, den man nur flüchtig kennt. Jemand, dessen Leben das eigene kreuzt, aber dessen Story man noch nie wirklich gehört hat. Wir wetten, dass jede Zuhörerin, jeder Zuhörer, sich ermutigt fühlen wird – man muss nur genau hinhören und sich ein offenes Ohr bewahren. Denn in einer Zeit, in der es am einfachsten wäre, aneinander vorbeizureden oder einfach nur noch mit denjenigen zu sprechen, die so aussehen, denken oder beten wie wir, hängt die Zukunft von unserer Fähigkeit ab, das zu erkennen: Wir alle sind Teil der Story Amerikas – und gemeinsam können wir ein neues, ein besseres Kapitel schreiben.

BARACK OBAMA

Als Barack Obama vorschlug, wir sollten einen Podcast machen, war mein erster Gedanke, Okay, ich war bloß auf der High School in Freehold, New Jersey, und spiele Gitarre … Das passt doch nicht zusammen. Patti sagte: „Spinnst du? Mach es! Die Leute werden euch liebend gern zuhören!“ Der Präsident und ich hatten hin und wieder Zeit zusammen verbracht, seit wir uns auf Wahlkampftour 2008 erstmals getroffen hatten. Dabei führten wir ein paar lange, aufschlussreiche Unterhaltungen. Das waren Gespräche der Sorte, bei denen du ganz offen sprichst und danach wirklich verstehst, wie dein Freund denkt und fühlt. Du hast dann ein Bild davon, wie er sich selbst und seine Welt sieht. Also hörte ich auf Patti und folgte Baracks großzügiger Anregung. Und ehe wir uns versahen, saßen wir auch schon in meinem Studio in New Jersey (das die E Street Band kurz vorher geräumt hatte) und hangelten uns von Gedanken zu Gedanken, wie gute Musiker das machen.

Wir fingen am Anfang an: mit Kindheit und Jugend, Ähnlichkeiten und Unterschieden. Hawaii, New Jersey … ganz schön verschieden; abwesende Väter … ganz schön ähnlich. Dann ließen wir das Gespräch sich entwickeln, wie das Leben es ja auch tut. Wir überlegten, wie man sich nach und nach eine eigene Identität schafft, aus einer Pose, einem Foto, einem Musikstück, einem Film oder einem Idol. Wir besprachen, was für ein Kampf es sein kann, seine Stärken, sein Potenzial, seine Männlichkeit zu erkennen. Wir erforschten, wie das deine Kunst, deine Politik und deinen Lebensstil beeinflusst. Es ging um das Leben und wie man es lebt, um die Welt, wie sie ist, und was wir unternommen haben, um sie zu gestalten – ich mit meiner Musik und Barack mit seiner Politik –, damit sie zu dem Ort wird, der zu sein wir ihr zutrauen.

Es gab ernste Gespräche über das Schicksal des Landes, die Geschicke seiner Bürgerinnen und Bürger und über die destruktiven, hässlichen, korrupten Kräfte, die am liebsten alles kaputtmachen würden. Gerade leben wir in einer Zeit, in der man wachsam sein muss und ernsthaft auf die Probe gestellt wird. Intensive Gespräche darüber, wer wir sind und wer wir noch werden wollen, können vielleicht manchen unserer Mitmenschen eine kleine Orientierungshilfe sein. Wir entdeckten viele Gemeinsamkeiten. Der Ex-Präsident ist witzig und lässig. Er scheut keine Mühe, damit sein Gegenüber sich wohlfühlt. Das hat er für mich getan, damit ich überhaupt genug Selbstvertrauen hatte, um mich mit ihm an einen Tisch zu setzen. Am Ende des Tages erkannten wir die Ähnlichkeiten unserer Moral und Lebenseinstellung. Dass es ein Versprechen gibt, einen Kodex, an dem wir uns orientieren wollen. Aufrichtigkeit, Treue, eine Offenheit darüber, wer wir und was unsere Ziele und Ideen sind, Hingabe an die amerikanische Idee und eine beständige Liebe zu dem Land, das uns geprägt hat. Wir sind beide „born in the USA“. Es gibt kein anderes Land, das die Mischung hätte zusammenbringen können, aus der ein Barack Obama und ein Bruce Springsteen entstanden sind. Deshalb ist unsere Loyalität zu seinen Institutionen, Träumen und Ambitionen ungebrochen. Darum sind wir hier. Geleitet von unseren Familien, tiefen Freundschaften und dem moralischen Kompass, der in der Geschichte unserer Nation steckt, drängen wir vorwärts, geben unser Bestes und behalten uns dabei einen mitfühlenden Blick auf das, womit unser immer noch junges Land ringt.

Wie schon gesagt, das sind unsichere Zeiten, in denen viel auf dem Spiel steht – eigentlich alles. Eine Zeit, um sich ernsthaft zu überlegen, wer wir sein wollen und was für ein Land wir unseren Kindern übergeben werden. Lassen wir zu, dass das Beste, das wir haben, uns zwischen den Fingern zerrinnt, oder stellen wir uns vereint den Herausforderungen? In diesem Buch finden sich zwar keine Antworten auf diese Fragen, aber dafür zwei Suchende, die sich größte Mühe geben, damit wir uns bessere Fragen stellen. Gute Reise, Mr. President, Danke fürs Mitnehmen und die gemeinsame Fahrt.

BRUCE SPRINGSTEEN

UNSERE UNWAHRSCHEINLICHE FREUNDSCHAFT

Ausführungen von Präsident Barack Obama

Selma, Alabama

7. März 2015

Der Wortlaut kann vom abgebildeten Redeentwurf abweichen

Man hat im Leben nicht oft die Ehre, nach einem seiner Helden das Wort zu ergreifen. Und John Lewis ist einer meiner Helden.

Wenn ich mir vorstelle, wie ein jüngerer John Lewis vor 50 Jahren morgens aufwachte und sich auf den Weg zur Brown Chapel machte, war Heldentum wahrscheinlich das letzte, woran er dachte. Er hatte sich den Tag anders vorgestellt. Junge Menschen mit Bettzeug und Rucksäcken liefen umher. Veteranen der Bewegung unterwiesen Neulinge in der Strategie der Gewaltlosigkeit, in der richtigen Art sich gegen Angriffe zu schützen. Ein Arzt beschrieb, was Tränengas im Körper bewirkt, während die Demonstranten Anweisungen für die Unterrichtung ihrer nächsten Angehörigen notierten. Zweifel, Erwartungen und Angst lagen in der Luft. Die Menschen ermutigten sich selbst mit der Schlussstrophe des letzten Liedes, das sie sangen:

„Ob auch die Prüfung lange währt, Gott sorgt für dich, sein Kind!

Bald nimmt er dir, was dich beschwert, Gott sorgt für dich, sein Kind!“

Dann führte John Lewis, der alles im Rucksack hatte, was man für eine Nacht im Gefängnis braucht – einen Apfel, eine Zahnbürste und ein Buch über das Regieren – sie aus der Kirche hinaus auf eine Mission, Amerika zu verändern.

Präsident Bush, Frau Bush, Gouverneur Bentley, Bürgermeister Evans, Kongressabgeordnete Sewell, Reverend Strong, Mitglieder des Kongresses, gewählte Vertreter, Unterstützer, Freunde, liebe amerikanische Mitbürgerinnen und Mitbürger:

Wie John bereits anmerkte, gibt es Orte und Augenblicke in Amerika, in denen über das Schicksal dieser Nation entschieden wurde. Oft sind es Kriegsschauplätze – Concord und Lexington, Appomattox, Gettysburg. Andere Orte stehen für den Wagemut, der den amerikanischen Charakter auszeichnet – Independence Hall und Seneca Falls, Kitty Hawk und Cape Canaveral.

Selma ist ein solcher Ort. An einem Nachmittag vor fünfzig Jahren traf so viel unserer turbulenten Geschichte – der Makel der Sklaverei und die Qual des Bürgerkrieges, das Joch der Rassentrennung und die Tyrannei der Jim-Crow-Gesetze, der Tod von vier kleinen Mädchen in Birmingham und der Traum eines Baptistenpredigers – auf dieser Brücke zusammen.

Es war kein Aufeinanderprallen von Armeen, sondern ein Kampf der Willenskräfte, ein Wettstreit um die wahre Bedeutung Amerikas. Dank Männern und Frauen wie John Lewis, Joseph Lowery, Hosea Williams, Amelia Boynton, Diane Nash, Ralph Abernathy, C. T. Vivian, Andrew Young, Fred Shuttlesworth, Dr. Martin Luther King Jr. und so vielen anderen triumphierte schließlich die Idee eines fairen und gerechten Amerikas, eines integrativen und eines großzügigen Amerikas.

Wie so oft im Verlauf der amerikanischen Geschichte können wir auch diesen Augenblick nicht isoliert betrachten. Der Selma-Marsch war Teil einer größeren Bewegung, die Generationen umfasste, und seine Anführer an diesem Tag reihten sich in eine lange Reihe von Helden ein.

Wir versammeln uns hier, um sie zu feiern. Wir versammeln uns hier, um den Mut ganz normaler Amerikaner zu würdigen, die Gummiknüppel und Schlagstock, Tränengas und trampelnde Pferdehufe ertragen haben; es waren Männer und Frauen, die trotz des Blutvergießens und der zerschmetterten Knochen ihrem Leitstern treu blieben und weiter Richtung Gerechtigkeit marschierten.

Sie taten, was die Heilige Schrift verlangt: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ In den kommenden Tagen kehrten sie immer wieder dorthin zurück. Wenn der Trompetenruf erschallte, der mehr Menschen dazu bewegen sollte, mitzumachen, kamen sie: Schwarze und Weiße, Junge und Alte, Christen und Juden. Sie schwenkten die amerikanische Fahne und sangen dieselben Lieder voller Glaube und Hoffnung. Bill Plante, ein weißer Journalist, der damals über die Protestmärsche berichtete und heute hier bei uns ist, scherzte, dass die wachsende Zahl der Weißen die Qualität des Gesangs beeinträchtigte. Für diejenigen, die dort demonstrierten, klangen die alten Gospelsongs allerdings nie süßer.

Mit der Zeit schwoll ihr Chor an und erreichte Präsident Johnson. Er schickte ihnen Schutz und wandte sich an die Nation und wiederholte dabei ihren Ruf, damit Amerika und die Welt ihn hörten: „We shall overcome.” [Wir werden (es) überwinden.] Der Glaube dieser Männer und Frauen war unglaublich stark – ihr Glaube an Gott, aber auch ihr Glaube an die Vereinigten Staaten.

Die Amerikanerinnen und Amerikaner, die diese Brücke überquerten, waren körperlich nicht imposant. Aber sie gaben Millionen Menschen Hoffnung. Sie waren keine gewählten Amtsträger. Aber sie führten eine ganze Nation an. Sie marschierten als Amerikaner, die Hunderte von Jahren unter brutaler Gewalt und täglich unter unzähligen Erniedrigungen gelitten hatten. Sie wollten keine besondere Behandlung, sondern lediglich die Gleichbehandlung, die ihnen vor fast einem Jahrhundert versprochen worden war.

Was sie hier vollbracht haben, wird noch lange widerhallen. Nicht, weil der Wandel, den sie angestoßen haben, vorherbestimmt war, nicht, weil ihr Sieg vollständig war, sondern weil sie bewiesen haben, dass Wandel gewaltlos möglich ist, dass Liebe und Hoffnung Hass besiegen können.

Wenn wir heute ihrer Errungenschaften gedenken, tun wir gut daran, uns zu erinnern, dass zur Zeit der Protestmärsche viele, die an der Macht waren, sie nicht gelobt, sondern verurteilt haben. Sie wurden damals als Kommunisten, Mischlinge oder von außen kommende Agitatoren, sexuell und moralisch Verkommene und noch Schlimmeres bezeichnet, sie wurden alles genannt, nur nicht bei dem Namen, den ihre Eltern ihnen gegeben hatten. Ihr Glaube wurde infrage gestellt. Ihr Leben wurde bedroht. Ihr Patriotismus angezweifelt.

Aber was könnte amerikanischer sein als das, was hier an diesem Ort geschah? Wer könnte die Idee von Amerika besser rechtfertigen als einfache und demütige Menschen – Unbesungene, Geknechtete, Träumer niedrigen Standes, die nicht in Reichtum und Privilegien geboren wurden, die nicht einer, sondern vielen religiösen Traditionen angehören und zusammenkommen, um den Weg ihres Landes zu gestalten?

Was könnte ein größeres Bekenntnis zum Glauben an das amerikanische Experiment sein als dies? Gibt es eine größere Form des Patriotismus als den Glauben daran, dass Amerika noch nicht fertig ist, dass wir stark genug sind, um selbstkritisch zu sein, dass jede weitere Generation auf unsere Unvollkommenheit blicken und entscheiden kann, dass es in unserer Macht steht, diese Nation neu zu gestalten und unseren höchsten Idealen näher zu kommen?

Deshalb ist Selma kein Einzelfall, der aus der amerikanischen Erfahrung heraussticht. Deshalb ist es kein Museum oder statisches Denkmal, das man nur aus der Ferne betrachten sollte. Vielmehr verkörpert Selma ein Bekenntnis, das wir in unseren Gründungsdokumenten niedergeschrieben haben: „Wir, das Volk ... von der Absicht geleitet, unseren Bund zu vervollkommnen ...“ „Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen worden sind.“

Das sind nicht nur Worte. Dieses Bekenntnis ist lebendig, ein Aufruf zum Handeln, eine Anleitung für das Staatsbürgertum und ein Beharren darauf, dass freie Männer und Frauen in der Lage sind, ihr Schicksal selbst zu gestalten. Für Gründerväter wie Franklin und Jefferson, für Präsidenten wie Lincoln und Franklin Delano Roosevelt, hing der Erfolg unseres Experiments der Selbstregierung davon ab, dass alle Bürger für diese Anstrengung gewonnen werden können. Und genau das feiern wir hier in Selma. Darum ging es bei dieser Bewegung, dieser einen Etappe unserer Reise in Richtung Freiheit.

Der amerikanische Instinkt, der diese jungen Männer und Frauen dazu bewegt hat, die Fackel aufzunehmen und über die Brücke zu tragen, ist derselbe Instinkt, der die Patrioten zu einer Revolution anstatt zu Tyrannei bewegt hat. Es ist derselbe Instinkt, der Einwanderer über die Meere und den Rio Grande hierhergeführt hat, derselbe Instinkt, der Frauen dazu bewegt hat, das Wahlrecht anzustreben, Arbeitnehmer, sich gegen ungerechte Verhältnisse aufzulehnen, und derselbe Instinkt, der uns dazu gebracht hat, eine Fahne in Iwo Jima und auf dem Mond aufzustellen.

Diese Vorstellung hatten Generationen von Bürgerinnen und Bürgern, die daran glaubten, dass Amerika immer unfertig sein würde, die glaubten, dass sein Land zu lieben mehr erfordert, als es nur zu loben und unbequemen Wahrheiten aus dem Weg zu gehen. Es erfordert eine gelegentliche Störung sowie die Bereitschaft, sich für das auszusprechen, was richtig ist, und den Status quo zu erschüttern. Das ist Amerika.

Das macht uns einmalig. Das festigt unseren Ruf als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Junge Menschen hinter dem Eisernen Vorhang haben Selma gesehen und eines Tages die Mauer niedergerissen. Junge Menschen in Soweto hörten Bobby Kennedy über Wellen der Hoffnung sprechen und schafften schließlich die Geißel der Apartheid ab. Junge Menschen in Myanmar gingen lieber ins Gefängnis, als sich der Militärherrschaft zu unterwerfen. Sie hatten gesehen, was John Lewis getan hatte. Von den Straßen in Tunis bis zum Maidan in der Ukraine kann diese Generation junger Menschen aus diesem Ort Kraft schöpfen, wo die Machtlosen die größte Macht der Welt verändern und ihre Führung dazu bringen konnten, die Grenzen der Freiheit zu erweitern.

Sie haben gesehen, wie diese Idee hier in Selma, Alabama, Wirklichkeit wurde. Sie haben gesehen, wie sich diese Idee hier in den Vereinigten Staaten manifestierte.

Aufgrund von Bewegungen wie dieser wurde ein Wahlrechtsgesetz verabschiedet. Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Barrieren wurden abgebaut. Die Veränderungen, die diese Männer und Frauen bewirkt haben, ist heute hier in der Präsenz von Afroamerikanern sichtbar, die Vorstandssitzungen leiten, auf dem Richterstuhl sitzen, die in kleinen und großen Städten in Ämter gewählt wurden, vom Black Caucus im Kongress [Vereinigung afroamerikanischer Abgeordneter] bis hin ins Oval Office.

Aufgrund ihres Handelns haben sich nicht nur für Schwarze die Türen der Möglichkeiten geöffnet, sondern für alle Amerikaner. Frauen sind durch diese Türen gegangen. Lateinamerikaner sind durch diese Türen gegangen. Amerikaner asiatischer Herkunft, homosexuelle Amerikaner, Amerikaner mit Behinderungen – sie alle sind durch diese Türen gegangen. Ihre Bemühungen gaben dem gesamten Süden die Chance, wieder aufzuerstehen, und zwar nicht, indem er die Vergangenheit wieder aufleben ließ, sondern indem er die Vergangenheit überwand.

Was für eine wunderbare Sache, hätte Martin Luther King vielleicht gesagt. Welch ehrwürdige Schuld wir doch haben. Was uns dazu führt, zu fragen, wie wir diese Schuld begleichen können.

Zunächst einmal müssen wir erkennen, dass eine eintägige Gedenkfeier, so würdig sie auch sein mag, nicht ausreicht. Wenn Selma uns etwas gelehrt hat, dann, dass unsere Arbeit nie getan ist. Das amerikanische Experiment der Selbstregierung gibt jeder Generation ein Ziel vor, auf das es hinzuarbeiten gilt.

Selma lehrt uns auch, dass wir unseren Zynismus ablegen müssen, um zu handeln. Wenn es darum geht, nach Gerechtigkeit zu streben, können wir uns weder Selbstzufriedenheit noch Verzweiflung leisten.

Erst diese Woche wurde ich gefragt, ob ich meine, der Bericht des Justizministeriums über Ferguson zeige, dass sich im Hinblick auf Rassismus in diesem Land wenig geändert habe. Ich konnte die Fragen verstehen, der Tenor des Berichts kommt einem leider nur allzu bekannt vor. Er erinnert an die Misshandlungen und die Geringschätzung von Bürgern, die die Bürgerrechtsbewegung ausgelöst haben. Aber ich widersprach der Auffassung, es habe sich nichts geändert. Was in Ferguson geschehen ist, mag nicht einmalig sein, aber es ist nicht mehr endemisch. Es gibt keine Gesetze oder Gewohnheitsrechte mehr, die das zulassen. Vor der Bürgerrechtsbewegung sah das noch ganz anders aus.

Wir leisten der Sache der Gerechtigkeit keinen guten Dienst, wenn wir zu verstehen geben, Vorurteile und Diskriminierung seien unveränderlich, die Kluft zwischen den Ethnien sei ein inhärenter Bestandteil der Vereinigten Staaten. Wenn Sie der Meinung sind, in den letzten fünfzig Jahren habe sich nichts verändert, dann sollten sie jemanden fragen, der Selma oder Chicago oder Los Angeles in den Fünfzigerjahren erlebt hat. Fragen Sie die Geschäftsführerin, die einst dem Schreibpool zugeteilt worden wäre, ob sich nichts geändert hat. Fragen Sie ihren schwulen Freund, ob es einfacher ist, sich heute in den Vereinigten Staaten stolz zu seiner Sexualität zu bekennen als vor dreißig Jahren. Diese Fortschritte, diese hart erkämpften Fortschritte – unsere Fortschritte – zu leugnen, würde uns unserer eigenen Handlungsfähigkeit, unserer Verantwortung, unserer Fähigkeit berauben, alles zu tun, was wir können, um die Vereinigten Staaten zu verbessern.

Ein häufiger gemachter Fehler ist in der Tat, Ferguson als Einzelfall zu bezeichnen, zu behaupten, es gäbe keinen Rassismus mehr, die Arbeit, die Männer und Frauen nach Selma gebracht hat, sei nun abgeschlossen und die verbleibenden ethnischen Spannungen gingen darauf zurück, dass einige die „Rassenkarte“ für ihre Zwecke einsetzten. Wir brauchen keinen Bericht über Ferguson, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Wir müssen lediglich unsere Augen, Ohren und Herzen öffnen, um zu wissen, dass die Geschichte der ethnischen Gruppen in diesem Land ihren langen Schatten auf uns wirft.

Wir wissen, dass der Marsch noch nicht zu Ende ist. Wir wissen, dass das Rennen noch nicht gewonnen ist. Wir wissen, wenn wir dieses gesegnete Ziel, alle nach unserem Charakter beurteilt zu werden, erreichen wollen, müssen wir das einräumen, uns der Wahrheit stellen. „Wir sind fähig, eine große Last zu tragen“, schrieb James Baldwin einst, „wenn wir erst erkennen, dass die Last real ist und wir in der Realität ankommen.“

Die Vereinigten Staaten können alles schaffen, wenn sie dem Problem direkt ins Auge blicken. Es ist eine Aufgabe für alle Amerikanerinnen und Amerikaner, nicht nur für einige. Nicht nur für Weiße. Nicht nur für Schwarze. Wenn wir den Mut derer würdigen wollen, die an diesem Tag marschiert sind, dann müssen wir alle dem Ruf folgen, uns ihre moralische Vorstellungskraft anzueignen. Wie sie damals, müssen wir alle jetzt die absolute Dringlichkeit spüren. Wie sie damals, müssen wir alle erkennen, dass Veränderungen von unserem Handeln abhängig sind, von unserer Einstellung, von den Dingen, die wir unseren Kindern beibringen. Wenn wir diese Anstrengungen unternehmen, so schwer es auch manchmal erscheinen mag, dann können Gesetze verabschiedet und Menschen aufgerüttelt werden, dann kann ein Konsens entstehen.

Mit einer solchen Anstrengung können wir gewährleisten, dass unser Strafrechtssystem allen dient und nicht nur einigen. Gemeinsam können wir das gegenseitige Vertrauen stärken, auf dem die Polizeiarbeit beruht – den Gedanken, dass Polizeibeamte Mitglieder der Gemeinschaft sind, für deren Schutz sie ihr Leben riskieren. Die Bürger in Ferguson, New York und Cleveland wollen genau das, was auch die jungen Menschen wollten, die hier vor fünfzig Jahren marschiert sind – den Schutz des Gesetzes. Gemeinsam können wir gegen ungerechte Urteile und überfüllte Gefängnisse angehen und gegen die kläglichen Umstände, die zu viele Jungen der Chance berauben, Männer zu werden, und unser Land zu vieler Männer beraubt, die gute Väter, Arbeitnehmer und Nachbarn werden könnten.

Mit einiger Anstrengung können wir etwas gegen die Armut tun und Hindernisse für Chancen aus dem Weg räumen. Amerikaner akzeptieren keine Schmarotzer. Sie glauben auch nicht an Ergebnisgleichheit. Aber wir erwarten Chancengleichheit. Wenn wir es ernst meinen, wenn wir nicht nur Lippenbekenntnisse abgeben, sondern es wirklich ernst meinen und bereit sind, dafür Opfer zu bringen, dann können wir gewährleisten, dass jedes Kind eine Ausbildung erhält, die diesem neuen Jahrhundert angemessen ist, die die Vorstellungskraft erweitert, den Blick auf höhere Ziele richtet und diesen Kindern die Fähigkeiten vermittelt, die sie brauchen. Wir können sicherstellen, dass jeder, der arbeiten will, die Würde eines Arbeitsplatzes, einen gerechten Lohn, eine echte Stimme und festere Sprossen auf der Leiter in die Mittelschicht erhält.

Mit etwas Anstrengung können wir den Grundstein unserer Demokratie schützen, für den so viele über diese Brücke marschiert sind: das Wahlrecht. Heute, im Jahr 2015, fünfzig Jahre nach Selma, gibt es in diesem Land Gesetze, die es schwerer machen, sein Wahlrecht auszuüben. Während wir hier sprechen, werden weitere derartige Gesetzesentwürfe vorgelegt. Das Wahlrechtsgesetz, das Ergebnis von so viel Blutvergießen, so viel Schweiß und Tränen, das Produkt so vieler Opfer ungezügelter Gewalt wird dadurch geschwächt, seine Zukunft erbitterten politischen Streitigkeiten ausgesetzt.

Wie kann das sein? Das Wahlrechtsgesetz war eine der krönenden Errungenschaften unserer Demokratie, das Ergebnis von Anstrengungen der Republikaner und Demokraten. Präsident Reagan unterzeichnete seine Verlängerung in seiner Amtszeit. Präsident George W. Bush unterzeichnete seine Verlängerung ebenfalls in seiner Amtszeit. Hundert Mitglieder des Kongresses sind heute zu Ehren der Menschen hier, die bereit waren, zu sterben, um dieses Recht zu schützen. Wenn wir diesen Tag ehren wollen, dann lassen Sie diese hundert Kongressabgeordneten zurück nach Washington gehen und gemeinsam mit weiteren vierhundert Abgeordneten zusagen, die Wiederherstellung des Gesetzes in diesem Jahr zu ihrer Aufgabe zu machen. So erweisen wir jenen auf dieser Brücke die Ehre.

Natürlich ist unsere Demokratie nicht allein Aufgabe des Kongresses, allein der Gerichte oder gar allein des Präsidenten. Wenn jedes neue Gesetz zur Wahlerschwerung heute kassiert würde, hätten wir hier in den Vereinigten Staaten trotzdem noch eine der niedrigsten Wahlbeteiligungen freier Staaten. Sich vor fünfzig Jahren hier in Selma und in einem Großteil des Südens als Wähler registrieren zu lassen, bedeutete, Fragen nach der Anzahl der Geleebohnen in einem Glas oder der Zahl der Seifenblasen auf einem Stück Seife richtig beantworten zu müssen. Es bedeutete, seine Würde zu riskieren – und manchmal auch sein Leben.

Welche Entschuldigung haben wir heute dafür, nicht zu wählen? Wie können wir so sorglos ein Recht aufgeben, für das so viele gekämpft haben? Wie können wir unsere Macht, unsere Stimme bei der Gestaltung der Zukunft der Vereinigten Staaten so vollständig abgeben? Warum zeigen wir auf andere, wenn wir uns die Zeit nehmen könnten, einfach ins Wahllokal zu gehen? Wir geben unsere Macht ab.

Liebe Mitstreiter, in den vergangenen fünfzig Jahren hat sich vieles verändert. Wir haben Krieg durchgestanden und Frieden geschaffen. Wir haben technologische Wunder erlebt, die alle Bereiche unseres Lebens berühren. Wir halten Annehmlichkeiten für selbstverständlich, die sich unsere Eltern kaum hätten vorstellen können. Was sich allerdings nicht geändert hat, ist das Gebot der Staatsbürgerschaft, diese Bereitschaft eines 26-jährigen Diakons oder eines unitarischen Pastors oder einer jungen Mutter mit fünf Kindern, zu beschließen, dass sie dieses Land so sehr lieben, dass sie alles tun würden, um sein Versprechen zu verwirklichen.

Das bedeutet es, die Vereinigten Staaten zu lieben. Das bedeutet es, an die Vereinigten Staaten zu glauben. Das bedeutet es, wenn wir sagen, dass die Vereinigten Staaten außergewöhnlich sind.

Denn wir sind aus dem Wandel geboren. Wir haben die alten Aristokratien gebrochen, indem wir erklärt haben, unsere Ansprüche ergäben sich nicht aus unserer Abstammung, sondern aus unserer Ausstattung mit unveräußerlichen Rechten durch unseren Schöpfer. Wir leiten unsere Rechte und Verpflichtungen aus einem System der Selbstregierung des Volkes, vom Volk und für das Volk ab. Deshalb argumentieren und kämpfen wir mit so viel Leidenschaft und Überzeugung: weil wir wissen, dass unsere Anstrengungen etwas bewirken. Wir wissen, Amerika ist, was wir daraus machen.

Sehen Sie sich unsere Geschichte an. Wir sind Lewis und Clark und Sacajawea, Vorreiter, die sich der Herausforderung des Unbekannten gestellt haben, denen Wellen von Farmern und Minenarbeitern, Unternehmern und Krämern folgten. Das ist unsere Lebenseinstellung. Das sind wir.

Wir sind Sojourner Truth und Fannie Lou Hamer, Frauen, die ebenso viel konnten wie Männer und einiges mehr. Wir sind Susan B. Anthony, die am System rüttelte, bis das Gesetz diese Wahrheit widerspiegelte. Das ist unser Charakter.

Wir sind die Einwanderer, die sich auf Schiffen versteckt haben, um in dieses Land zu gelangen, die niedergedrückten Massen, die sich danach sehnten, frei zu atmen – Holocaust-Überlebende, Überläufer aus der Sowjetunion, die „verlorenen Jungen aus dem Sudan“. Wir sind die hoffnungsvollen Suchenden, die den Rio Grande überqueren, weil wir ein besseres Leben für unsere Kinder wollen. So ist unsere Nation entstanden.

Wir sind die Sklaven, die das Weiße Haus und die Wirtschaft des Südens aufgebaut haben. Wir sind die Ranchhelfer und Cowboys, die den Westen erschlossen haben, und die zahllosen Arbeiter, die die Eisenbahnschienen verlegt, Hochhäuser gebaut und sich für Arbeitnehmerrechte eingesetzt haben.

Wir sind die GIs mit den jungenhaften Gesichtern, die für die Befreiung eines Kontinents gekämpft haben. Und wir sind die Tuskegee Airmen, die Codesprecher der Navajo und die Amerikaner japanischer Herkunft, die sogar noch für dieses Land gekämpft haben, als man ihnen die eigene Freiheit verweigerte.

Wir sind die Feuerwehrleute, die am 11. September 2001 in die Gebäude rannten, die Freiwilligen, die sich für den Kampf in Afghanistan und dem Irak gemeldet haben. Wir sind die homosexuellen Amerikaner, deren Blut sich auf die Straßen von San Francisco und New York ergoss, ebenso wie Blut auf dieser Brücke rann.

Wir sind die Geschichtenerzähler, Autoren, Dichter und Künstler, denen Ungerechtigkeit ein Graus ist, die Scheinheiligkeit verachten, die den Stimmlosen eine Stimme geben und die Wahrheiten aussprechen, die ausgesprochen werden müssen.

Wir sind die Erfinder von Gospel und Jazz und Blues, Bluegrass und Country, und Hip-Hop und Rock 'n' Roll und unseres ganz eigenen Sounds, in dem das ganze süße Leid und die unbändige Freude der Freiheit erklingt.

Wir sind Jackie Robinson, der die Verachtung, die sich gegen ihn richtete, ebenso ertrug wie Stollenschuhe und Pitches, die direkt auf seinen Kopf zielten, und der in der World Series trotzdem ein Homebase stahl.

Wir sind die Menschen, über die Langston Hughes geschrieben hat: „Wir bauen unsere Tempel für morgen, so stark und mächtig wie wir können.“ Wir sind die Menschen, über die Emerson schrieb, dass wir „für Wahrheit und Ehre einstehen und lange leiden“ und „nie müde sind, solange wir weit genug sehen können“.

Das sind die Vereinigten Staaten. Keine vorgefertigten Fotos, keine retuschierte Geschichte, keine lahmen Versuche, einige von uns als amerikanischer darzustellen als andere. Wir respektieren die Vergangenheit, verzehren uns aber nicht nach ihr. Wir haben keine Angst vor der Zukunft, wir greifen danach. Amerika ist kein fragiles Etwas. Wir sind groß, in Whitmans Worten, Vielheiten enthaltend. Wir sind ausgelassen und vielfältig, voller Energie und ewig jung im Geiste. Deshalb konnte jemand wie John Lewis im reifen Alter von fünfundzwanzig Jahren einen so mächtigen Protestmarsch anführen.

Das müssen die jungen Menschen, die heute hier sind und überall im Land zuhören von diesem Tag mitnehmen. Ihr seid Amerika. Nicht eingeschränkt durch Gewohnheiten und Konventionen. Frei von dem was ist, weil ihr bereit seid, nach dem zu greifen, was sein sollte.

Denn überall in diesem Land gibt es erste Schritte zu tun, Neuland zu erkunden, weitere Brücken zu überqueren. Auf euch, die im Herzen Jungen und Furchtlosen, die vielfältigste und gebildetste Generation unserer Geschichte, wartet unsere Nation – wir werden euch folgen.

Selma hat uns gezeigt, dass Amerika nicht das Projekt einer einzelnen Person ist, denn das mächtigste Wort unserer Demokratie ist das Wort „wir“. „Wir, das Volk.“ „We shall overcome.” „Yes we can.“ Dieses Wort gehört niemandem allein. Es gehört allen zusammen. Oh, welch wunderbare Aufgabe uns übertragen wurde, stets zu versuchen, diese unsere großartige Nation zu verbessern.

Fünfzig Jahre nach dem Blutigen Sonntag ist unser Marsch nicht beendet, aber wir nähern uns dem Ziel. 239 Jahre nach der Gründung dieser Nation ist unsere Union noch nicht vollkommen, aber wir nähern uns dem Ziel. Unsere Aufgabe ist leichter geworden, weil bereits jemand die erste Meile zurückgelegt hat. Jemand ist bereits über die Brücke gegangen. Wenn sich der Weg zu mühsam anfühlt, wenn sich die Fackel, die uns übergeben wurde, zu schwer anfühlt, erinnern wir uns an diese ersten Reisenden. Ihr Vorbild wird uns Kraft geben, und wir werden an den Worten des Propheten Jesaja festhalten: „Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“

Wir ehren diejenigen, die gingen, damit wir laufen können. Wir müssen laufen, damit unsere Kinder aufsteigen. Wir werden nicht matt werden, denn wir glauben an die Kraft eines ehrfurchtgebietenden Gottes, und wir glauben an das heilige Versprechen dieses Landes.

Möge Gott die Kämpfer für Gerechtigkeit segnen, die nicht mehr unter uns weilen, und möge er die Vereinigten Staaten von Amerika segnen. Vielen Dank Ihnen allen.

DIE STORY AMERIKAS

AMAZING GRACE

Ausführungen von Präsident Barack Obama

Trauerrede des Präsidenten auf Reverend Clementa Pinckney

Charleston, South Carolina

26. Juni 2015

Der Wortlaut kann vom abgebildeten Redeentwurf abweichen

Lob und Ehre sei Gott.

Die Bibel ruft uns zur Hoffnung auf. Zur Beharrlichkeit und dazu, auf das Ungesehene zu vertrauen.

„Diese alle sind gestorben im Glauben“, heißt es in der Heiligen Schrift, „und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sie von ferne gesehen und sich ihrer getröstet und wohl genügen lassen und bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden wären.“

Wir sind heute hier, um eines Gottesmannes zu gedenken, der den Glauben lebte. Eines Mannes, der an das Ungesehene glaubte. Eines Mannes, der daran glaubte, dass in der Ferne bessere Zeiten warteten. Eines Dieners der Kirche, der beharrlich war, obwohl er genau wusste, dass er die Verheißung nicht vollständig empfangen würde, denn er glaubte, dass seine Bemühungen den Nachfolgenden ein besseres Leben ermöglichen würden.

Jennifer, seiner geliebten Frau; Eliana und Malana, seinen schönen, wunderbaren Töchtern; der Gemeinde von Mother Emanuel und den Einwohnern von Charleston, von South Carolina.

Ich kann nicht behaupten, das Glück gehabt zu haben, Reverend Pinckney gut zu kennen. Aber ich hatte die Freude, ihn zu kennen und ihn hier in South Carolina zu treffen, als wir beide etwas jünger waren. Als ich noch keine grauen Haare hatte. Zuerst fiel mir seine Liebenswürdigkeit auf, sein Lächeln, sein beruhigender Bariton, sein subtiler Humor – alles Eigenschaften, die ihm halfen, die schwere Bürde der Erwartungen so mühelos zu schultern.

Freunde von ihm sagten in dieser Woche, wenn Clementa Pinckney einen Raum betreten habe, sei es gewesen, als setzte die Zukunft ein; selbst in jungen Jahren habe man gemerkt, dass er außergewöhnlich war. Gesalbt. Er entstammte einer langen Ahnenreihe von Gläubigen – einer Familie von Predigern, die Gottes Wort verbreiteten, einer Familie von Demonstranten, die Veränderung säten, um das Wahlrecht auszuweiten und die Rassentrennung im Süden aufzuheben. Clem vernahm ihre Weisung, und er gab ihre Lehren nicht auf.

Mit dreizehn stand er auf der Kanzel. Mit achtzehn war er Pfarrer, mit dreiundzwanzig im Staatsdienst. Er legte weder die Keckheit der Jugend noch ihre Unsicherheiten an den Tag, stattdessen gab er ein Beispiel, das seiner Stellung würdig war. In seinen Äußerungen, seinem Verhalten, seiner Liebe, seinem Glauben und seiner Reinheit war er von einer Weisheit, die sein Alter überstieg.

Als Senator vertrat er einen weiten Teil des Lowcountry – eine Region, die seit Langem zu den am stärksten vernachlässigten in Amerika zählt. Eine Region, die noch immer von Armut und mangelhaften Schulen geplagt ist; eine Region, in der noch immer Kinder Hunger leiden und Kranke unbehandelt bleiben. Eine Region, die jemanden wie Clem brauchte.

Seine Mitgliedschaft in der Minderheitspartei bedeutete, dass seine Aussichten, seiner Wählerschaft mehr Ressourcen zu verschaffen, oft schlecht waren. Seine Forderungen nach mehr Gleichheit wurden zu oft missachtet, sein Votum fiel oft einsam aus. Aber er gab nie auf. Er blieb seinen Überzeugungen treu. Er ließ sich nicht entmutigen. Nach einem ganzen Tag im Kapitol stieg er ins Auto und fuhr zur Kirche, um sich bei seiner Familie, seinem Amt, der Gemeinde, die ihn liebte und brauchte, Rückhalt zu holen. Dort stärkte er seinen Glauben und malte sich aus, was möglich wäre.

Reverend Pinckney stand für eine Politik, die weder unlauter noch unbedeutend war. Er war leise und freundlich und fleißig. Er trieb den Fortschritt nicht voran, indem er nur seine eigenen Ideen verfocht, sondern indem er die Ideen anderer aufspürte, sich mit ihnen zusammentat, um gemeinsam etwas zu bewirken. Er war voller Einfühlsamkeit und Mitgefühl, konnte sich in andere hineinversetzen und die Welt durch ihre Augen sehen. Kein Wunder, dass einer seiner Senatskollegen Senator Pinckney als „den Liebenswürdigsten von uns 46 – den besten von uns 46“ in Erinnerung hatte.

Clem wurde oft gefragt, weshalb er sich entschieden habe, Pfarrer und Staatsdiener zu werden. Doch wer das fragte, kannte vermutlich die Geschichte der AME-[African Methodist Episcopal]-Kirche nicht. Wie unsere Brüder und Schwestern in der AME-Kirche wissen, treffen wir solche Unterscheidungen nicht. „Unsere Berufung“, sagte Clem einmal, „liegt nicht nur innerhalb der Wände der Gemeinde, sondern ... in dem Leben und der Gemeinschaft, in denen unsere Gemeinde ansässig ist.“