Warum wir das Gute wollen und das Schlechte tun – und wie wir das ändern können

Würden Sie für 100 Euro ein Leben retten? Die Antwort scheint klar, denn wollen wir Menschen nicht immer das Gute? Doch Armin Falk, Deutschlands führender Verhaltensökonom, zeigt, dass wir uns zwar gern für gute Menschen halten, aber viel zu oft nicht nach unseren moralischen Vorstellungen und guten Vorsätzen handeln. Was hindert uns daran, keine Plastikbecher mehr nutzen, für Bedürftige spenden, das Klima schützen oder das Tierwohl achten? An vielen anschaulichen Beispielen und auf der Basis langjähriger eigener Studien zeigt uns der Leibniz-Preisträger, unter welchen Umständen sich Menschen (un)moralisch verhalten und welchen Einfluss Persönlichkeit und Geschlecht, aber auch unsere soziale Umgebung und konkrete Entscheidungssituationen auf unser Handeln haben. Denn nur, wenn wir verstehen, wo die moralischen Stolperfallen lauern, so Falk, wird es uns gelingen, unser Verhalten – und auch die Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Gesellschaft – zu ändern.

Armin Falk, geboren 1968, leitet das Institut für Verhaltensökonomik und Ungleichheit (briq) und ist Direktor des Labors für Experimentelle Wirtschaftsforschung, sowie Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn. Falk ist einer der weltweit renommiertesten Wirtschaftswissenschaftler. Für seine Forschung wurde er 2008 mit dem Gossen Preis des Vereins für Socialpolitik und 2009 mit dem Leibniz-Preis (dem »deutschen Nobelpreis«) ausgezeichnet. Er erhielt zwei ERC Grants sowie den Yrjö Jahnsson Award, die höchste europäische Auszeichnung für Ökonomen, die von der Europäischen Fachgesellschaft verliehen wird.

Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de

ARMIN FALK

Warum es so

schwer ist, ein

guter Mensch

zu sein

… und wie wir das ändern können:

Antworten eines Verhaltensökonomen

Siedler

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2022 by Siedler Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Bildnachweis:

Abb. 4 l. Aus: Der Stürmer, September 1935 Nr. 37, Titelseite Abb. 4 r. Getty Images/Sean Gallup

Abb. 15 Bundesarchiv, Bild 101I-212-0221-06, Fotograf(in): Thiede Abb. 21 Encyclopædia Britannica

Alle anderen Abbildungen: Institut für Verhaltensökonomik und Ungleichheit (briq)

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt

Satz und Repro: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

ISBN 978-3-641-28876-1

V001

www.siedler-verlag.de

Für Anna, Helene, Konrad und Luise

Inhalt

Worum es geht

Dank

Anmerkungen

Worum es geht

Wären Sie bereit, auf 100 Euro zu verzichten, um ein Menschenleben zu retten? Vielleicht kommt Ihnen diese Frage merkwürdig vor. Klar, sagen Sie. Natürlich bin ich dazu bereit. Aber sind Sie es wirklich? Haben Sie zum Beispiel in letzter Zeit Geld gespendet, um genau das zu tun: Leben retten? Wenn nicht, wieso nicht?

Immerzu konfrontiert uns das Leben mit moralisch schwierigen Entscheidungen. Der Frage nämlich, ob wir bereit sind, auf einen persönlichen Vorteil zu verzichten, wenn wir damit für andere etwas Gutes tun können. Unser Alltag ist eine einzige Zumutung, denn er fordert uns auf, immer wieder zwischen Richtig und Falsch, zwischen Gut und Böse zu entscheiden, zwischen Altruismus und Eigennutz. Sind wir bereit, anderen zu helfen, für Bedürftige zu spenden, uns klimafreundlich zu verhalten, ehrlich zu sein und kooperativ? Oder wählen wir die »angenehmere« Alternative und denken in erster Linie an unseren eigenen Vorteil?

Sie kennen das: Bei Regen und in Eile bequem mit dem Auto in die Stadt oder doch lieber klimafreundlich – aber umständlich – mit Bus und Bahn? Im Supermarkt das tierwohlgerechte, gleichwohl teurere Schnitzel kaufen? Endlich mal auf Ökostrom umstellen? Oder die liebe alte Tante im Altenheim besuchen? Oder sich in der Schulpflegschaft, beim Verein oder beim nächsten Straßenfest engagieren? Hab ich eigentlich den Organspendeausweis beantragt? Wollte ich doch schon längst mal getan haben. Hatten wir nicht vor, die Nachbarn zum Essen einzuladen? Ich muss mich unbedingt bei Herrn Meier entschuldigen, ist ja eigentlich alles nur ein Missverständnis. Bleib ich für meine Kollegin heute länger auf Station? Sie hat einen wichtigen Termin und nett wäre es ja. Soll ich schwarzfahren? Kontrolliert ja keiner. Ist es okay, der Versicherung mein eigenes Verschulden zu verschweigen? Machen doch alle. Und so weiter.

Permanent ringt das Gute mit dem Eigennützigen in uns. Und es geschieht eben ziemlich oft, dass wir uns für unseren eigenen Vorteil und gegen das Gemeinwohl entscheiden, obwohl wir doch eigentlich davon überzeugt sind (oder zumindest gerne von uns denken wollen), dass wir im Grunde anständige Typen sind. Und obwohl wir doch alle gerne in einer besseren Welt leben wollen. Es stimmt ja auch: Wäre es nicht schön, wenn wir unser Verhalten häufiger nach den Bedürfnissen anderer ausrichten würden? Ganz sicher. Wieso tun wir es dann nicht? Was hindert uns daran? Wieso ist die Welt, wie sie ist? Voller Schmerz, Leid und Lügen? Mit einem Wort: Warum fällt es uns so schwer, ein guter Mensch zu sein? Und was können wir tun, um dem Guten auf die Sprünge zu helfen? Das sind die beiden Leitfragen, denen dieses Buch folgt. Es geht darum zu verstehen, welche Mechanismen das Gute behindern. Warum wir mit unseren eigenen Vorstellungen vom richtigen Handeln so oft scheitern. Und was wir dagegen tun können.

Dass wir regelmäßig darum ringen müssen, uns anständig und richtig zu verhalten, ist nur allzu menschlich. Denn zum einen sind wir von moralischen Stolperfallen umgeben: Weil wir Umstände vorfinden, die uns zum Fehltritt verleiten, Situationen, die uns veranlassen, gegen unsere eigenen Moralvorstellungen zu verstoßen, auch wenn wir das vielleicht eigentlich gar nicht wollen. Zum anderen ist Egoismus Teil unserer menschlichen Natur. Denn wir sind immer beides zugleich: gut und böse. Beide Dispositionen sind in uns angelegt und niemand verhält sich immer richtig oder immer falsch. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie ist grau. Es ist das Wechselspiel aus Situation und Persönlichkeit, das bestimmt, wie wir uns verhalten.

Aber wie kommt es, dass die gleiche Person sich in einer bestimmten Situation anständig und altruistisch verhält und in einer anderen egoistisch? Warum handeln zwei Menschen in einer für beide identischen Lage unterschiedlich? Welche Situationen verführen uns zum Egoismus? Wie stark unterscheiden sich Menschen in ihrer moralischen Persönlichkeit, und wovon hängt diese ab?

Warum wir am Guten scheitern – das zu klären und zu verstehen, hilft nicht nur unserem persönlichen Zusammenleben, sondern letztlich auch dem Gemeinwohl. Denn alle gesellschaftlich relevanten Probleme hängen mit der Frage zusammen, ob und wie wir es schaffen, unsere kurzsichtigen Eigeninteressen zurückzustellen. Ob wir wollen oder nicht. Das Klimaproblem ist so ein Fall. Nur wenn wir bereit sind, unser Verhalten zu ändern und die Emission klimaschädlicher Gase dramatisch zu reduzieren, besteht ein Funke Hoffnung, dass die Welt noch zu retten ist. Solidarität mit den Benachteiligten in unserer Gesellschaft ist ein anderes Beispiel. Nur wenn wir Chancengleichheit, vor allem einen fairen Zugang zu Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe ermöglichen, können wir die Spaltung der Gesellschaft verringern und damit auch die schleichende Zerstörung der Demokratie aufhalten. Dasselbe lässt sich für globale Ungleichheiten sagen: Nur wenn wir bereit sind, etwas von unserem Wohlstand abzugeben, zu teilen, kann das Elend, das Hunger, mangelnder Zugang zu sauberem Trinkwasser oder tödliche Krankheiten mit sich bringen, gelindert werden.

Jeder in unserer Gesellschaft trägt Verantwortung für das Gemeinwohl, ist aufgerufen zu kooperieren, auch wenn es mit Kosten und Anstrengungen verbunden ist. Sei es, darauf zu verzichten, schwarzzufahren und den Müll im Wald abzuladen, oder sich zu engagieren, in Vereinen, bei einer Tafel vor Ort, der Betreuung von Geflüchteten oder Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Oder bei der Pandemie-Bekämpfung, die davon abhängt, ob man kooperiert und sich impfen lässt oder lieber Trittbrett fährt. Gesellschaften, die ihre Kooperationsprobleme nicht lösen, sind zum Scheitern verurteilt. Das gilt im Kleinen wie im Großen, in der Nachbarschaft, beim Job genauso wie auf der großen Bühne, der internationalen Zusammenarbeit und Kooperation.

Wenn wir unser Verhalten ändern wollen, müssen wir die Ursachen kennen, die uns daran hindern zu tun, was wir eigentlich für richtig erachten. Dieses Buch ist der Versuch, genau darüber aufzuklären, also besser zu verstehen, warum es uns schwerfällt, ein guter Mensch zu sein. Zu untersuchen, wieso wir häufig im Widerspruch zu unseren Wertvorstellungen handeln und im Alltag an uns selbst scheitern.

Ein »guter Mensch« zu sein, was heißt das eigentlich? Was verstehen Verhaltenswissenschaftler darunter? Was ist im Folgenden gemeint mit moralischem, prosozialem oder altruistischem Verhalten? Viel klügere Köpfe sind daran gescheitert, Moral allgemeinverbindlich zu definieren. Und im konkreten Einzelfall wird darüber immer Uneinigkeit herrschen. Und doch hat sich in der philosophisch-wissenschaftlichen Debatte ein Grundverständnis, eine Art Minimalkonsens herausgebildet, der sich zudem mit den meisten religiösen und kulturellen Vorstellungen moralischen Handelns deckt. Dieser Minimalkonsens lautet abstrakt formuliert, dass es als unmoralisch gilt, jemand anderem absichtsvoll und aus niedrigen Motiven einen Schmerz oder Schaden zuzufügen.1 Diese Definition ist gerade für unsere Zwecke so produktiv, weil sie sich auf Verhalten bezieht, also den Akteur einer Handlung in den Blick nimmt, nicht die Beurteilung von Zuständen. Moralisch bedeutsam ist unser absichtsvolles Verhalten demnach dadurch, dass es einen Einfluss auf den Nutzen für andere hat. Ein Verhalten ist moralisch, wenn es positive Effekte auf andere Menschen erzeugt, etwa wenn ich einem Blinden über die Straße helfe. Negative Effekte hingegen kennzeichnen unmoralisches Verhalten. Wenn ich mich also zum Beispiel klimaschädlich verhalte, indem ich ein spritfressendes Auto fahre, oder unsolidarisch, indem ich meine Versicherung betrüge.

Gutes tun ist eine Entscheidung, eine Handlung. Und das Hauptproblem moralischen Handelns ist, dass es regelmäßig in Widerstreit gerät mit unserem persönlichen Wohlbefinden und Nutzen. Ich nenne das den fundamentalen Zielkonflikt. Er beschreibt das Spannungsverhältnis, das sich aus der Abwägung von Eigen- und Fremdinteressen ergibt. Nehmen wir das eingangs erwähnte Beispiel, für 100 Euro ein Leben zu retten. Was könnte moralisch höher zu bewerten sein, als einen Menschen vor dem Tod zu bewahren? Aber zugleich muss ich auf Geld verzichten, das ich gut gebrauchen kann. Und überhaupt: Wieso soll ich mir davon nicht etwas Hübsches kaufen? Auf der einen Seite steht der Nutzen der guten Tat, auf der anderen die Kosten. Allen moralisch relevanten Handlungen liegt dieser Konflikt zugrunde. Und er begründet den Kern des Problems. Ich gehe darauf im nächsten Kapitel näher ein.

Neben der Abwägung von Kosten und Nutzen möchte ich beschreiben, was aus dem Wunsch folgt, vor sich selbst und vor anderen »gut« dazustehen. Das Streben nach einem guten Image verleiht prosozialem Handeln Flügel. Einerseits. Andererseits aber erklärt der Wunsch nach einem guten Selbstbild auch, wieso wir häufig und zuverlässig in moralische Stolperfallen geraten und uns am Ende egoistisch verhalten. Weil wir uns gerne betrügen, weil wir uns die Welt so zurechtbiegen, dass wir gut über uns denken können, obwohl wir uns gleichzeitig gegen das Gute entscheiden.

Wie wir dieses Kunststück vollbringen, gehört zu den spannendsten Fähigkeiten unserer Psyche. Dazu zählen Geschichten, die wir über uns erzählen mit der Absicht, unser egoistisches Verhalten zu entschuldigen und uns zu entlasten. Aber auch das Wegschauen und Nicht-wissen-wollen, das uns ermöglicht zu glauben, wir hätten es nicht besser gewusst. Hinzu kommt unser selektives Erinnern, das unsere Handlungen in allzu rosigem Licht erscheinen lassen, oder kreative Formen moralischer Buchhaltung, die mithilfe kleiner Wohltaten unser Gewissen ruhig stellen und allerhand weitere Tricks, von denen wir manchmal gar nicht merken, dass und wie sie uns irreführen. Am Ende sind wir sogar fest davon überzeugt, dass wir richtig gute Typen sind. Vielleicht erinnern Sie sich, dass Sie schon so manches Mal die Straßenseite gewechselt haben, um einem Bettler auszuweichen?

Welche Rolle spielen Stimmungen und Emotionen für unser Verhalten? Sind wir verschiedene Menschen, je nachdem, in welchem emotionalen Zustand wir uns gerade befinden? Wenn wir erregt sind oder müde oder traurig und niedergeschlagen, werden wir uns mitunter anders verhalten, als wenn wir uns ausgeglichen und gut gelaunt fühlen. Manche Gefühle, etwa der Neid, haben die Macht, uns moralisch regelrecht zu korrumpieren. Aber leider macht es uns auch nicht universell glücklich, wenn wir uns anständig verhalten. Das Glücksversprechen der guten Tat würde das Problem mit der Moral theoretisch im Handumdrehen lösen. Aber so einfach ist es leider nicht.

Ein weiterer wichtiger Treiber unseres Verhaltens ist unser Handeln in Gruppen. Sie können uns moralisch indifferent machen, weil Verantwortung diffus wird. Weil die Konsequenzen unseres Handelns nicht mehr eindeutig zurückverfolgt werden können. Wer hält bei kollektiven Entscheidungen für die Folgen unmoralischer Ergebnisse den Kopf hin? Die Chefin, der Kollege, der Auftraggeber, der Zulieferer, der Controller oder der Handelspartner? Jeder kann sich herausreden. Kann sagen, dass es auf ihn ja nicht ankommt. Am Ende ist niemand verantwortlich. Verzicht üben am Wühltisch mit den moralisch fragwürdig hergestellten T-Shirts? Wenn ich es nicht kaufe, kauft es jemand anders. Im Bus einer bedrängten Person zu Hilfe eilen? Wieso ich? Wieso nicht jemand anders? Die Diffusion von Verantwortung, gerade im Kontext der Marktwirtschaft, führt oft zu fragwürdigem Handeln.

Und welche Rolle spielt das Verhalten unserer Mitmenschen? Eines der Grundprinzipien menschlichen Handelns ist die Reziprozität: Wir kooperieren, wenn andere es auch tun, und sind viel eher bereit, andere fair zu behandeln, wenn sie zuvor freundlich zu uns waren. Ich werde diskutieren, welche Rolle Respekt und Vertrauen in unserem alltäglichen sozialen Gefüge, etwa am Arbeitsplatz, spielen. Und dabei auch auf die Rolle sozialer Normen eingehen: Können wir sie durch gezieltes Erwartungsmanagement für das Gemeinwohl aktivieren? Etwa im Kampf gegen den Klimawandel? Tatsächlich haben wir in einer Studie für die USA zeigen können, dass viele Menschen wenig für den Klimaschutz tun, weil sie die Bereitschaft anderer unterschätzen, ebenfalls ihren Beitrag zu leisten. Ich werde aufzeigen, welche Folgen dies hat und was wir tun können, um unsere Bereitschaft zu klimafreundlichem Handeln zu stärken.

Nicht nur Umstände und andere Menschen beeinflussen unser Verhalten. Entscheidend ist auch unsere eigene moralische Einstellung und unsere Persönlichkeit. Aber wie unterschiedlich sind wir eigentlich? Und wie kann man das messen? Sind Frauen moralischer als Männer? Gibt es kulturelle Unterschiede und woher kommen sie? Und was begünstigt oder behindert die Entwicklung unserer Persönlichkeit? Welche Rolle spielen hierbei Herkunft, Sozialisation und Vorbilder? Können wir als Gesellschaft einen produktiven Einfluss auf die Herausbildung prosozialer Persönlichkeiten nehmen? Können wir die Welt dadurch verbessern, dass wir die Chancen prosozialer Persönlichkeitsentwicklung begünstigen?

Ich lade Sie auf eine Spritztour in die Verhaltenswissenschaft ein! Dabei werde ich Ihnen erzählen, was ich in den letzten Jahren über allzu menschliches Verhalten herausgefunden habe. Als Verhaltenswissenschaftler richtet sich mein Interesse dabei auf das Individuum und sein Handeln, das ganz normale Verhalten von ganz normalen Leuten. Es ist ein eher pragmatischer Zugang. Aber er verspricht am Ende ein tieferes Verständnis, weil er die Entscheidungsnöte des Menschen ernst nimmt und eine empathische Perspektive auf unsere Schwächen und Einschränkungen ermöglicht.

Ziel meiner Forschung ist nicht, andere Menschen zu beurteilen. Sondern besser zu verstehen, warum wir uns für oder gegen prosoziales Handeln entscheiden. Nur dann können wir die Dinge ein bisschen zum Besseren wenden.

Uns interessiert, wie der Mensch ist, nicht wie er sein soll. In meinen Augen ist nichts langweiliger, als zu diskutieren, wie alles sein könnte oder sollte. Deshalb stützen sich Verhaltenswissenschaftler auf Daten und Fakten. Der empirische Ansatz unterscheidet sich daher auch vom Moral-Diskurs in den Geisteswissenschaften, bei dem häufig mit Hinweis auf große Denker Spekulationen über »die Natur des Menschen« angestellt werden und selbsterfahrene oder erdachte »Plausibilitäten« und Intuitionen die Debatte beherrschen. Aber Vorsicht: Gerade der Rückgriff auf eigene Erfahrungen kann bei der Analyse in die Irre führen. Denn das Umfeld, das unseren Erfahrungsschatz bestimmt, wird durch uns selbst gewählt. Zudem haben wir alle die Angewohnheit zu glauben, andere Menschen seien wie wir selbst. Dieser sogenannte Konsensüberschätzungs-Effekt bezeichnet die Tendenz anzunehmen, andere Menschen hätten ähnliche Überzeugungen und Einstellungen wie wir. Denken Sie beim nächsten Mal an diesen Effekt, wenn Ihnen jemand erzählt, wie schlecht angeblich die Welt sei: Nicht selten ist dies eine unfreiwillige Selbstauskunft, die mehr über den Sprecher als über die Welt verrät.

Statt auf Intuitionen und eigene Erfahrungen zu vertrauen, werde ich Ihnen in den folgenden Kapiteln Einblicke geben in einen Ausschnitt der empirischen Evidenz, warum wir uns unter bestimmten Umständen prosozial verhalten und unter anderen Umständen nicht. So werde ich beispielsweise erzählen, wie sich ganz normale Studenten einer deutschen Universität verhalten, wenn sie vor genau die Wahl gestellt werden, die ich eingangs beschrieben habe: Entweder 100 Euro zu bekommen – oder auf das Geld zu verzichten und dafür ein Menschenleben zu retten. Was glauben Sie: Wie viele entscheiden sich für das Leben? 10 Prozent? Die Hälfte? Alle?

Für meine Analyse werde ich vor allem auf Ergebnisse von Labor- und Feldexperimenten zurückgreifen. Denn Ökonomen sind in der Regel an kausalen Befunden interessiert, nicht nur an Korrelationen. Nur weil ich beobachte, dass zwei Ereignisse A und B positiv korreliert sind, kann ich nicht schlussfolgern, dass A einen Effekt auf B hat. Gerade für Handlungsempfehlungen ist es aber wichtig, kausale Wirkungskanäle zu identifizieren. Aus der Beobachtung, dass es typischerweise regnet, wenn viele Regenschirme aufgespannt sind, können wir ja z. B. auch nicht folgern, dass wir einem unbeliebten Arbeitskollegen mit schlechtem Wetter die Hochzeit vermiesen können, indem wir einen Regenschirm aufspannen. Oft liegt trotz einer beobachteten Korrelation zweier Ereignisse überhaupt keine Kausalbeziehung vor, oder es gibt einen weiteren Effekt C, der beide simultan beeinflusst und die Korrelation erzeugt. Aus der Beobachtung etwa, dass die Leute häufiger einen Schirm aufspannen, wenn sich auf den Straßen Pfützen gebildet haben, folgt keine Kausalität, weder in die eine noch in die andere Richtung.

Gerade beim menschlichen Verhalten, das sich typischerweise jeweiligen Situationen anpasst, neigen wir dazu, eine Kausalität anzunehmen, die es nicht gibt. Wenn wir etwa beobachten, dass glücklichere Menschen – oder solche in besserer Stimmung – sich zugleich altruistischer verhalten, kann man dann sagen, dass altruistische Handlungen uns glücklich machen? Oder ist es die gute Stimmung, die unseren Altruismus beeinflusst? Oder möglicherweise ein dritter Faktor, zum Beispiel ein höheres Einkommen, das für beide ursächlich ist, bessere Stimmung und eher prosoziales Verhalten? Auch sogenannte Selektionseffekte erschweren kausale Schlüsse. Angenommen, Sie sind an der Wirksamkeit einer bestimmten arbeitsmarktpolitischen Maßnahme interessiert, zum Beispiel Weiterbildungsangebote für Arbeitslose. Was liegt da näher, als Teilnehmer der Maßnahme mit Nicht-Teilnehmern zu vergleichen? Aber Vorsicht. Wenn man feststellt, dass die Teilnehmer zum Beispiel bessere Arbeitsmarktchancen haben, liegt das vielleicht nicht so sehr an der Weiterbildung, sondern an der Tatsache, dass sie motivierter und engagierter sind als die Nicht-Teilnehmer. Die Motivierten nehmen eher an einer Weiterbildung teil, und das wiederum erklärt womöglich den ganzen Unterschied.

Um kausale Aussagen treffen zu können, empfiehlt es sich, ein Experiment zu machen: Bei Labor- oder Feldexperimenten werden Teilnehmer (Probanden) zufällig in unterschiedliche Gruppen (Treatments, Bedingungen) eingeteilt. Durch die zufällige Einteilung stellt man sicher, dass sich die Gruppen in ihrer Zusammensetzung nicht systematisch unterscheiden. Zwischen den Gruppen ist die Entscheidungssituation identisch, bis auf genau den Unterschied, der Sie als Forscher interessiert. Experimente erlauben die kontrollierte Variation der Entscheidungssituation, was kausale Rückschlüsse auf bestimmte aufschlussreiche Faktoren ermöglicht.2 Verhaltensökonomische Laborexperimente dauern manchmal nur ein paar Minuten, manchmal aber auch ein oder zwei Stunden. Die Teilnehmer erhalten eine Entschädigung für ihre Teilnahme und – das ist sehr wichtig – verdienen, abhängig von ihren Entscheidungen, zusätzlich Geld. Die Tatsache, dass ihr Verhalten im Experiment reale (meist monetäre) Konsequenzen hat, bedeutet, dass wir es nicht mit bloßen Meinungsäußerungen zu tun haben, sondern mit realen und glaubwürdigen Entscheidungen. Das erlaubt belastbare Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Motivation: Denn es ist einfach zu behaupten, man sei ein altruistischer und fairer Mensch. Aber tatsächlich zu spenden und deshalb weniger Geld für sich selbst zu haben, ist eine andere Geschichte.

Manche Studien erwähne ich nur beiläufig, bei anderen gehe ich ins Detail. Weil mir wichtig ist, nicht nur über Forschungsergebnisse, sondern auch über Forschungsprozesse zu berichten. Ich möchte Ihnen nicht nur mundgerecht die fertigen Gerichte servieren, sondern Sie hin und wieder mit in die Küche nehmen. Damit Sie sehen, wie die Forschung gemacht wird und durch welche Zutaten die Ergebnisse zustande kommen. Zum einen hilft der Blick hinter die Kulissen vielleicht dabei, die Befunde und ihre Glaubwürdigkeit besser einzuschätzen. Zum anderen aber verstehe ich den Blick ins Forscherlabor als Ermunterung und Einladung, selbst zu experimentieren. Forschung macht Spaß und ich hoffe, dass das deutlich wird.

Noch eine Anmerkung: Ich habe mich bemüht, die Dutzenden in diesem Buch zitierten Studien zu veranschaulichen und zu erläutern. Doch viele Details, Nuancen, Einschränkungen und Resultate bleiben unerwähnt. Das möge man mir nachsehen. Allen Interessierten sei daher empfohlen, sich in die Originalartikel einzuarbeiten. Dort finden Sie übrigens auch viele Hunderte weiterführende Artikel, für die in diesem Buch leider kein Platz mehr war.3 Alle Forscherinnen und Forscher, deren relevante Arbeit ich nicht erwähnt habe, bitte ich schon hier um Entschuldigung. Und: Wegen der besseren Lesbarkeit wird im Text überwiegend das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

Und noch etwas in eigener Sache. Wer über moralische Angelegenheiten schreibt, setzt sich leicht dem Vorwurf von Überheblichkeit aus. Zweifellos. Daher ein kleines Bekenntnis. Es ist für den Inhalt dieses Buchs zwar bedeutungslos, ob ich selbst ein guter Mensch bin. Aber so viel sei gesagt: Ich scheitere regelmäßig und habe in meinem Leben schon verdammt viel falsch gemacht. In diesem Sinne: Viel Spaß bei der Lektüre!

Kapitel 1

Moral kontra Eigennutz:

Der fundamentale Zielkonflikt

Ich habe Ihnen anfangs zwei Fragen gestellt: Würden Sie auf 100 Euro verzichten, um einen Menschen vor dem Tod zu retten? Und was glauben Sie, wie verhalten sich ganz »normale« Studenten und Studentinnen einer deutschen Universität in diesem Fall? Die Antwort auf die erste Frage kennen nur Sie selbst. Die zweite Frage beantworte ich Ihnen weiter unten. Denn ich habe viele Hundert Teilnehmer zu einer Experimentalstudie eingeladen und sie genau vor diese Entscheidung gestellt.1 Nennen wir sie im Folgenden die »Lebensretter-Studie«.

Die Teilnehmer konnten entscheiden, ob sie zusätzlich zu ihrer Aufwandsentschädigung einen Betrag von 100 Euro für sich selbst erhalten oder damit eine Organisation unterstützen wollten, die Menschen vor dem Tuberkulose-Tod bewahrt. Bevor sie ihre Entscheidung trafen, wurden die Teilnehmer ausführlich über die Krankheit informiert: Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist Tuberkulose weltweit eine der zehn häufigsten Todesursachen. Für 2019 schätzt die WHO, dass etwa 1,4 Millionen Menschen an dieser tückischen Infektionskrankheit gestorben sind, deutlich mehr als an HIV oder Malaria. Ein erschreckendes Bild: Im fortgeschrittenen Stadium hustet der Erkrankte Blut ab, während das Lungengewebe systematisch von den Bakterien angegriffen und zerstört wird. Die Teilnehmer erfuhren aber auch, dass Tuberkulose heilbar ist und dass durch eine konsequente Diagnose und die regelmäßige Einnahme von Antibiotika in den Jahren 2000 bis 2014 nach Schätzungen rund 43 Millionen Menschenleben gerettet werden konnten.

Anschließend wurde ihnen erklärt, wie sie ihre Entscheidung treffen können. Wörtlich hieß es: Sie haben zwei Optionen, A und B. Wenn Sie Option A wählen, erhalten Sie einen zusätzlichen Geldbetrag in Höhe von 100,00 € nach der Studie per Überweisung ausgezahlt. Wenn Sie Option B wählen, erhalten Sie keine zusätzliche Auszahlung. Ihre Entscheidung hat eine weitere Konsequenz: Durch die Wahl von Option B retten Sie ein Menschenleben.

Konkret: Durch die Wahl von Option B veranlassen die Probanden eine Spendenzahlung in Höhe von 350 Euro an eine Organisation, die an Tuberkulose erkrankte Menschen identifiziert und behandelt. Der Geldbetrag von 350 Euro wird von den Leitern der Studie überwiesen und stellt sicher, dass mindestens fünf an Tuberkulose erkrankte Menschen erfolgreich behandelt werden können. Wären diese fünf Personen nicht behandelt worden, wäre einer von ihnen gestorben. Diese statistische Aussage basiert auf konservativen Berechnungen, die wir mithilfe epidemiologischer Studien und öffentlichen Angaben der WHO sowie der indischen Regierung ermittelt haben.

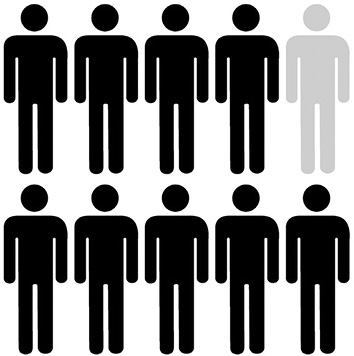

Für die Studienteilnehmer gilt also: Wenn sie die Spende in Höhe von 350 Euro veranlassen, retten sie ein Menschenleben – weil sie die Behandlung von mindestens fünf Erkrankten ermöglichen, von denen ohne Behandlung höchstwahrscheinlich einer gestorben wäre. Dieser Zusammenhang wurde den Teilnehmern auch noch einmal grafisch verdeutlicht (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Für fünf an Tuberkulose erkrankte Patienten gilt: Ohne Spende können die fünf Patienten nicht behandelt werden und es stirbt – voraussichtlich – einer von ihnen (obere Zeile). Mit der Spende können die fünf Patienten behandelt werden und es stirbt – voraussichtlich – keiner dieser Menschen (untere Zeile).

Die Teilnehmer wurden auch darüber informiert, dass wir mit der Operation ASHA zusammenarbeiten, einer gemeinnützigen Organisation, die seit 2005 auf die Behandlung von Tuberkulose spezialisiert ist und deren Behandlungsmethode von der WHO als »höchst effizient und kosteneffektiv« bewertet wird. (Inzwischen betreibt Operation ASHA über 360 Behandlungszentren, fast alle davon in ärmeren Gegenden Indiens. Über 60 000 Betroffene wurden auf diese Weise bereits behandelt.)

Jetzt zur Auflösung: Was schätzen Sie, wie viele Probanden sich für Option B entschieden haben, also auf 100 Euro zu verzichten, um im Gegenzug ein Menschenleben zu retten? Klar, 100 Euro ist viel Geld für einen Studierenden. Andererseits: Es geht um ein Menschenleben, was sind da schon lächerliche 100 Euro? Die Antwort lautet: 57 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte der Probanden entschied sich für Option B, also dafür, auf das Geld zu verzichten, um im Gegenzug einen Tuberkulose-Kranken vor dem Tod zu bewahren. Ist das viel oder wenig? Ich weiß es nicht. Es ist, was es ist.

Wohlgemerkt: Dies war kein Gedankenexperiment. Die Studie wurde exakt so durchgeführt wie gerade beschrieben. Allen Teilnehmern, die sich für die 100 Euro entschieden haben, wurden die 100 Euro auch ausgezahlt. Und für jeden Teilnehmer, der sich für die Spende entschieden hat, haben wir 350 Euro an die Hilfsorganisation überwiesen. Insgesamt konnten durch die Zahlungen aus unseren Lebensretter-Studien 7145 Menschen behandelt und dadurch schätzungsweise über 1200 Menschenleben gerettet werden. Operation ASHA geht sogar von deutlich höheren Zahlen aus. Als positiver Nebeneffekt wurden Menschen zugleich auf HIV und Diabetes getestet und bei positiven Ergebnissen an entsprechende Hilfsprogramme weitergeleitet.2

Kosten und Nutzen

Die Entscheidung, entweder 100 Euro zu erhalten oder ein Menschenleben zu retten, repräsentiert exakt, worum es bei altruistischem bzw. moralischem Handeln immer geht: den Nutzen der »guten Tat« mit den damit verbundenen Kosten abzuwägen. Alle moralisch relevanten Handlungen folgen diesem Muster.

Aber was ist gemeint mit »Kosten« und »Nutzen«? Verhaltensökonomen wollen verstehen, wie sich Menschen verhalten, warum wir also aus verschiedenen Handlungsoptionen eine bestimmte Option auswählen. Hierbei wird unterstellt, dass wir bei unseren Entscheidungen den Nutzen einer Handlungsoption mit den Kosten vergleichen, dass also letztlich diese Abwägung darüber bestimmt, wie wir uns in einer konkreten Situation entscheiden. Wenn wir uns überlegen, eine Ferienwohnung zu mieten, wägen wir die Kosten der Wohnung mit dem zu erwartenden Nutzen ab, ebenso beim Kauf eines Kinotickets oder eines Schokoriegels. Im ersteren Fall kann die Abwägung einige Google-Suchen lang dauern, im letzteren fällt die Entscheidung oft in Sekunden, aber der Mechanismus bleibt derselbe. Bei den meisten alltäglichen Konsumentscheidungen geht es dabei in erster Linie um Kosten und Nutzen, die für uns selbst entstehen.

Bei altruistischen oder moralisch relevanten Handlungen kommt noch etwas Entscheidendes hinzu: der Nutzen für andere Menschen oder Lebewesen. Eine altruistische Handlung stiftet nicht nur einen Nutzen für mich selbst, etwa in Form eines guten Selbstbilds, sondern vor allem einen Nutzen für andere.3 Wenn ich etwa einem gehbehinderten Menschen helfe, die Straße zu überqueren, oder mich für die Rechte politisch verfolgter Menschen einsetze oder um die Integration und Unterstützung Geflüchteter bemühe, richtet sich das Ziel meines Handelns darauf, anderen Menschen zu helfen und damit Gutes zu tun. Moralisches oder altruistisches Verhalten unterscheidet sich daher grundsätzlich von Konsum- oder Freizeitentscheidungen, bei denen der Nutznießer der Handlung das handelnde Individuum selbst ist. Wenn ich das Theater besuche, mir ein neues Handy kaufe oder meiner Gesundheit zuliebe Joggen gehe, dann geschieht das um meiner selbst willen. Ich handle so, weil ich meinen eigenen Nutzen mehren will, nicht den von anderen Menschen.

Da der moralische, also prosoziale, Akt sich auf die Lebensverhältnisse anderer Menschen auswirkt, nennen wir die Ergebnisfolgen moralischen Handelns auch externe Effekte. Indem ich jemanden von seiner Krankheit befreie oder ihm das Leben rette, übe ich also, technisch gesprochen, einen »positiven externen Effekt« auf ihn aus. Und wenn ich umweltgerecht mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit fahre, übe ich einen »positiven externen Effekt« auf die gesamte Menschheit aus, da wir global von der Erderwärmung bedroht sind. Von negativen externen Effekten sprechen wir hingegen, wenn wir einem anderen Lebewesen Leid oder Schaden zufügen. Der Nutzen der guten Tat bemisst sich folglich am Umfang der positiven, das Unmoralische am Ausmaß der negativen externen Effekte.

Wenn ich in Bezug auf altruistisches oder moralisches Verhalten von »externen« Effekten, also den positiven oder negativen Auswirkungen meines Verhaltens auf andere spreche, muss oft zunächst definiert werden, was damit in einer konkreten Situation gemeint ist. Denn es herrscht kein allgemeinverbindlicher Konsens darüber, welches Verhalten zugleich konkret und universell als moralisch richtiges Verhalten zu gelten hat – und welches nicht. Nehmen wir das Beispiel Abtreibung. Während es für viele von uns völlig selbstverständlich ist, dass eine Frau (oder ein Paar gemeinsam) entscheidet, ob sie ein Kind austragen möchte oder nicht, gilt anderen allein der Gedanke daran als Teufelszeug. In Deutschland etwa wird seit Langem kontrovers darüber diskutiert, ob Ärzte damit werben oder überhaupt darauf hinweisen dürfen, dass sie Abtreibungen vornehmen. Manche halten das für legitim, andere für illegal. In den USA sind viele Leute, die Abtreibung als Mord verteufeln, zugleich Befürworter von uneingeschränktem Waffenbesitz (der dort nachweislich mehr Opfer zur Folge hat als etwa der Terrorismus). Was wiederum andere dazu motiviert, sich gegen den Besitz von Waffen zu engagieren. Oder der Fleischkonsum: Manchen ist die Vorstellung, Tiere zu züchten, um sie zu essen, ein moralischer Albtraum, während andere darin nicht einmal eine ethisch relevante Frage sehen. Oft ist es unmöglich, uns im Einzelfall konkret auf einen Konsens von »moralisch richtigem« Verhalten zu verständigen. Moralisch richtiges Verhalten gegenständlich zu definieren scheint mir daher weder möglich noch zweckmäßig.

Bleiben wir also im Folgenden bei der abstrakten Arbeits-Definition, wonach moralisches oder altruistisches Verhalten sich anhand der externen Effekte bemisst. Sie deckt sich mit dem in der Philosophie erreichten Minimalkonsens, wonach es als unmoralisch zu gelten hat, jemand anderem absichtsvoll und aus niedrigen Motiven einen Schmerz oder Schaden zuzufügen. Oder aber als moralisch, anderen einen Nutzen zu stiften.4 Auch für die in meinem Buch beschriebenen Situationen existiert zumindest eine breit geteilte Übereinstimmung darüber, was Absicht und Schaden beziehungsweise Nutzen bedeutet. Im Beispiel der Lebensretter-Studie etwa scheint mir unstrittig, worin der Nutzen der guten Tat besteht, und dass die Rettung von Menschenleben als eine moralische Handlung gilt. Auch in den Beispielen aus der experimentellen Forschung, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden, ist der Nutzen jeweils offensichtlich.

Und was ist mit Kosten gemeint? Im Beispiel der Lebensretter-Studie etwa drücken sich die Kosten der moralischen Handlung im Geldbetrag aus, auf den ich verzichte. Leben retten kostet mich als Teilnehmer der Studie 100 Euro. Jede moralische oder altruistische Handlung ist mit Kosten für den Handelnden verbunden. Die Kosten – das ist jede Art von Verzicht, den ich freiwillig übe, um etwas Gutes zu erreichen. Wenn ich für einen guten Zweck spende, bestehen die Kosten im Geldbetrag, den ich von meinem Konto an eine Organisation überweise. Bei der Freiwilligenarbeit, zum Beispiel für die Feuerwehr, dem Besuch von Alten und Kranken, beim Freiwilligen Sozialen Jahr, der Hausaufgabenhilfe oder dem Engagement im Kindergarten, in einer politischen Partei, bei Aktionen gegen den Klimawandel, beim Straßenfest oder dem Fußballverein, sind die Kosten die Zeit, die Kraft und die Aufmerksamkeit, die ich aufbringe und die ich nicht für andere, vielleicht subjektiv angenehmere Dinge zur Verfügung habe.

Hier geht es also nicht um unmittelbare Kosten in Form von Geldzahlungen, sondern um den Verzicht auf alternative Beschäftigungen, die mir möglicherweise mehr Spaß machen würden: Statt im Heim Tante Ernas Arztrechnungen zu sortieren, könnte ich mit meinen Freunden im Biergarten sitzen. Statt einem lernschwachen Kind den Unterschied zwischen Dativ und Genitiv zu erläutern, könnte ich im Freibad mit guter Musik auf dem Ohr ein bisschen ausspannen und Sommerbräune ansetzen. Wenn ich in der Straßenbahn einem Menschen zur Hilfe eile, der beleidigt oder diskriminiert wird, entstehen mir Kosten, weil es unangenehm oder sogar gefährlich ist, aufzustehen und Partei zu ergreifen. Kosten entstehen auch, wenn ich mich entscheide, nicht schwarzzufahren (obwohl ich weiß, dass ich nicht kontrolliert werde), oder zu viel Rückgeld an der Supermarktkasse zurückzugeben oder darauf zu verzichten, staatliche Leistungen einzustreichen, die mir eigentlich nicht zustehen. Ich habe Kosten, wenn ich mich klimafreundlich verhalte und auf das Auto, Fleisch oder einen Kurztrip nach Mallorca verzichte, weil ich das doch alles sehr gerne täte; weil es für mich angenehm wäre und meinen eigenen Nutzen erhöhen würde.

Es geht beim moralischen Wahlakt also immer um den fundamentalen Zielkonflikt zwischen positiven externen Effekten und dem Eigennutz. Wir wägen das moralisch Wünschbare ab mit den Unannehmlichkeiten und Nachteilen, die mit unseren Handlungen verbunden sind. In diesem Zielkonflikt, so simpel er uns erscheinen mag, liegt der Kern des Problems begründet, warum nicht jeder von uns immer ein »guter Mensch« ist und nicht automatisch den allgemein akzeptierten moralischen Vorstellungen folgt. Schlicht deswegen, weil es teuer ist.

Vor einigen Jahren, auf dem Höhepunkt der »Flüchtlingskrise«, hatte ich am Rande einer wissenschaftlichen Tagung eine Diskussion mit einer österreichischen Spitzenpolitikerin. Wir erörterten die Frage, wie man die Aufnahme von Geflüchteten bewerten sollte. Die Ministerin legte sich mächtig ins Zeug, um zu erklären, die Aufnahme sei schließlich mit erheblichen Kosten für die aufnehmenden Länder verbunden – und deshalb könne sie einer Aufnahme von Geflüchteten nicht zustimmen. Es sei einfach nicht richtig. Ich erwiderte, sie habe recht: Wenn wir Asyl gewähren oder die Menschenrechte zum Maßstab unseres Handelns machen, ist dies für uns mit Kosten verbunden. Aber bestehe darin nicht genau das Wesen der Humanität und des Altruismus? Dass Altruismus teuer sei? Wer nicht bereit sei, die Kosten zu tragen, verhalte sich eben nicht altruistisch, sondern egoistisch. Sie schaute mich irritiert an.

Hohe Kosten, geringer Nutzen: schlecht für die Moral

Die Tatsache, dass moralisches Handeln einer Abwägung von Kosten und Nutzen folgt, begründet, warum es uns grundsätzlich schwerfällt, ein guter Mensch zu sein. Wäre der moralische Akt kostenlos zu haben, wären wir wohl alle moralische Superhelden. Könnten wir ohne viel Aufwand von Geld, Zeit, Kraft und Aufmerksamkeit Gutes verrichten, würden wir das sicher gerne und häufig tun. Aber so verhält es sich nicht. Das Gute ist in der Regel nicht kostenlos zu haben. Und man muss sich entscheiden, ob man die Kosten auf sich nimmt oder die egoistische Variante wählt.

Unsere Überlegungen liefern eine erste Erklärung dafür, unter welchen Umständen moralisches Verhalten wahrscheinlicher oder eben unwahrscheinlicher ist. Erhöht sich der Nutzen der guten Tat, werden wir moralisches Handeln häufiger beobachten; erhöhen sich hingegen die mit der Handlung verbundenen Kosten, wird moralisches Verhalten unwahrscheinlicher.

Wenn es im oben beschriebenen Lebensretter-Experiment zum Beispiel nicht darum gehen würde, ein Menschenleben zu retten, sondern vielleicht zwei oder zehn oder fünfzig, wäre die Bereitschaft, 100 Euro aufzugeben, deutlich höher. Tatsächlich belegen viele Studien, dass altruistisches Handeln umso wahrscheinlicher ist, je größer die positiven Auswirkungen einer Handlung sind.5 Potenzielle Spender beispielsweise achten sehr genau auf die Wirksamkeit ihrer Spende, also auf das Ausmaß der positiven externen Effekte.6 Die Spendenbereitschaft hängt etwa davon ab, wie viel Prozent einer Spende für den eigentlichen Spendenzweck und wie viel für die Deckung von indirekten Kosten (z. B. für Verwaltung oder Fundraising) verwendet werden.

Auch eine Veränderung der Kosten führt regelmäßig zu einer Veränderung im moralischen Verhalten, wie zahlreiche Studien belegen. In einer Variante der oben beschriebenen Lebensretter-Studie kann ich das zeigen. Hierzu haben wir die Kosten der guten Tat variiert.7 Bei geringen Kosten von 20 Euro sind 82 Prozent der Teilnehmer bereit, sich für das Leben zu entscheiden. Bei 40 Euro fällt der Wert auf 73 Prozent, bei 50 Euro auf 64 Prozent. Weniger als die Hälfte der Teilnehmer ist bereit, ein Leben zu retten, wenn die Kosten 200 Euro betragen. Bei einem Wert von 250 Euro sind dann schließlich nur noch 29 Prozent der Teilnehmer zur guten Tat bereit. Den anderen sind die Kosten zu hoch – sie entscheiden sich für das Geld.

Eigennutz und Moral stehen in einer Konfliktbeziehung, das heißt: Moral hat ihren Preis. Wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden, verändern jedoch die jeweiligen Umstände die realen oder subjektiv wahrgenommenen Kosten und Nutzen und damit den Grad an moralischem Handeln. Und darum geht es uns ja hier, nämlich zu verstehen, warum und unter welchen Umständen wir uns gut oder böse verhalten. Wie ich zeigen werde, verändert sich zum Beispiel durch Handeln in Gruppen, in Organisationen oder auf Märkten objektiv der Nutzen, weil wir als Akteure nur einen begrenzten Einfluss auf das tatsächliche Geschehen haben. Aber auch subjektive Faktoren spielen eine wichtige Rolle, etwa wenn ich mein Gewissen beruhige, indem ich mir erzähle, dass ein Bedürftiger vielleicht gar nicht bedürftig und vielmehr »selbst schuld« an seiner Misere ist. Indem die Umstände objektiv oder zumindest in unserer Wahrnehmung Kosten und Nutzen beeinflussen, prägen sie unser moralisches Verhalten.

Wie wir unser Handeln abwägen, hängt nicht nur allein davon ab, was wir als gut oder böse betrachten, sondern auch inwiefern ein Wahlakt unserem eigenen Vorteil zuwiderläuft. Dieser grundlegende Zielkonflikt zwischen Moral und Eigennutz ist entscheidend für das Verständnis moralischen Verhaltens. Er speist sich aus der Tatsache, dass wir mit unserem Verhalten immer und gleichzeitig verschiedene Ziele verfolgen. Wir suchen unseren eigenen materiellen und egoistischen Vorteil. Zugleich berücksichtigen wir die Interessen der anderen. Beide Motive sind zutiefst menschlich und in der Evolution angelegt.8 Ohne Egoismus kann sich das Individuum nicht behaupten. Aber Gruppen, die gelernt haben zu kooperieren, waren anderen Gruppen überlegen. Die Evolution legt beides an, Eigennutz und prosoziales, kooperatives Verhalten. Aber die entscheidende Frage lautet: Unter welchen Bedingungen sind wir eher eigennützig und wann eher moralisch? Wie verändern Situationen und Kontexte die Wahrnehmung von Kosten und Nutzen? Und was können wir tun, um dem Guten eine bessere Chance zu geben? Darum wird es in den folgenden Kapiteln gehen.